氷川神社は関東中心に約280社あり、その総社がさいたま市の「武蔵一宮氷川神社」。

初詣の参拝者数では、関東屈指の神社として知られています。

一方、同さいたま市に、中山神社(旧中氷川神社)・氷川女体神社という神社があります。

そして、武蔵一宮氷川神社を含めたその三社は、実は家族関係にあるといわれているんですよ。

これは、あまり知られていないのでは?

そんな、さいたま市の氷川三社を紹介。

各社の周辺スポットも紹介しますので、御利益をいただきに三社をめぐってみましょう!

目次

『武蔵一宮 氷川神社と、さいたま市氷川三社』

埼玉県さいたま市にある「武蔵一宮氷川神社」は、氷川神社の総本社です。

そして、同市内の中山神社(旧中氷川神社)・氷川女体神社とともに、家族を構成する関係だといわれているんですね。

それを裏付けるかのように、三社の位置を地図上で結ぶと、ピタッと一直線上に配置されているんですよ!

この地域にはかつて、古代の海の名残であった「見沼(みぬま)」と呼ばれる大きな沼がありました。

その見沼に関連して、氷川三社が結びついて鎮座していたようなんですね。

そんな氷川三社と周辺スポットをめぐってみましょう!

『武蔵一宮 氷川神社と周辺スポット』

「武蔵一宮 氷川神社」 大宮の地名発祥地

一の鳥居

一の鳥居

最初に氷川神社の総社「武蔵一宮氷川神社」の紹介です。

地元では、大宮氷川神社の呼び名で親しまれていますよ。

写真は一の鳥居ですが、参道はここから境内まで約2kmに及び、日本一長い参道といわれています。

この地域は、昔より氷川神社を中心とした門前町でした。

地名である大宮も、「大いなる宮」の意で付けられています。

社殿

社殿

武蔵一宮氷川神社は、創建がおよそ二千年前と伝えられる大変歴史のある古社です。

御祭神には、須佐之男命(すさのおのみこと)・稲田姫命(いなだひめのみこと)・大己貴命(おおなむちのみこと)がお祀りされてます。

初詣には毎年200万人以上が訪れ、初詣の参拝者数では全国でも10位以内に数えられます。

詳細レポートはこちら!

武蔵一宮氷川神社、長い参道をぬけ氷川総社の歴史散策へ【埼玉・さいたま市】

埼玉県さいたま市にある「武蔵一宮氷川神社」は、二千年以上の歴史を持つ古社です。そして、関東に約280社ある氷川神社の総社であり、初詣には毎年200万人以上の参拝者…

「大宮公園」 さくらの名所100選

武蔵一宮氷川神社に隣接して「大宮公園」があります。

敷地はもともと氷川神社の境内でしたが、明治時代に公営の公園として整備されました。

当初は氷川公園という名称だったそうですよ。

大宮公園は、県内では桜の名所としてよく知られており、開花シーズンには約千本の桜が咲き誇ります。「さくらの名所100選」にも選定されています。

広々とした緑地公園なので、参拝後に散策してゆきましょう。

「大宮盆栽村と大宮盆栽美術館」 盆栽聖地をのぞいてみよう!

盆栽村の盆栽園「清香園」

盆栽村の盆栽園「清香園」

大宮公園の北側に、「大宮盆栽村」と呼ばれるエリアがあります。

盆栽業者が集まるここは、知る人ぞ知る「盆栽の聖地」なんです!

現在は6つの盆栽園があります。

盆栽園の入口は格調高く、ちょっぴり入りづらい雰囲気。

ですが、入ってみると気さくな店員さんが、親切に盆栽の魅力を教えてくれますよ!

大宮盆栽村のさらに北側には「さいたま市立 大宮盆栽美術館」があります。

盆栽聖地の本丸的な存在かな。

初心者向けの解説や多くの名品の展示があるので、一通り見学すると盆栽について少し語れるようになるかも!?。盆栽文化に触れてみましょう!

詳細レポートはこちら!

大宮盆栽美術館探訪、盆栽素人が樹齢千年の世界に驚く!【埼玉・さいたま市】

埼玉県さいたま市には盆栽の聖地と呼ばれる「盆栽村」があり、その近くには「大宮盆栽美術館」があります。近年、盆栽は人気があり、外国人からも熱い視線を送られてい…

大宮盆栽美術館

住所:埼玉県さいたま市北区土呂町2-24-3(GoogleMapで開く)

『中山神社と周辺スポット』

「中山神社(中氷川神社)」 大己貴命を祀る王子社

「中山神社」は、武蔵一宮氷川神社からは南東に5km程離れた場所。

街中にある武蔵一宮氷川神社とは対照的に、中山神社は見沼田んぼに囲まれたのどかなエリアが鎮座地です。

武蔵一宮氷川神社の主祭神は須佐之男命で、その姫君が稲田姫命を祀る後述の氷川女体神社。

その息子の大己貴命を主祭神とする中山神社は、両社の王子社といわれているんですね。

中山神社は、明治時代以前は中氷川神社と呼ばれていました。

境内には古い貴重な建築物も残り、歴史を感じさせます。

そして御朱印の種類がなんと100種類以上!

そんなユニークな話題もある神社なんですよ。

詳細レポートこちらへ!

中山神社は大宮氷川の息子!?御朱印100種以上に驚き!!【埼玉・さいたま市】

中山神社はさいたま市の「見沼田んぼ」と呼ばれる地域に鎮座する、喧噪から離れた静かな神社です。古い歴史を持つ古社で、貴重な歴史的建築物も残ります。そんな中山神…

「芝川沿いの見沼田んぼ」 さいたまの原風景

中山神社の南側には芝川が流れ、周囲にはさいたま市の原風景的な自然が残る。

のんびり歩けば癒されますよ!

「旧坂東家住宅 見沼くらしっく館」 江戸時代の日本家屋

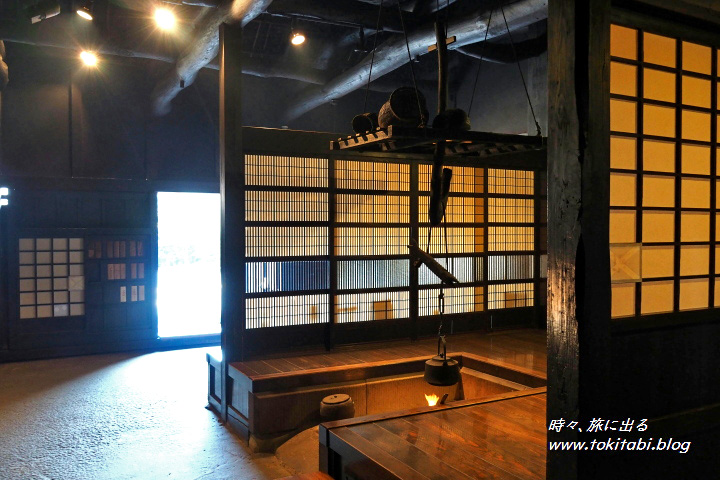

中山神社に比較的近いのが「旧坂東家住宅 見沼くらしっく館」。

江戸時代に新田開発をした、地元名主の農家の住居を復原した博物館施設。

懐かしい感じの日本家屋が再現されています。

囲炉裏や土間のある家屋は、なかなか見る機会がないですよね。

見学無料なので気軽に立ち寄ってみては?

詳細レポートはこちら!

古民家体験!旧坂東家住宅 見沼くらしっく館、囲炉裏の実演もあるよ【埼玉・さいたま市】

埼玉県さいたま市の「旧坂東家住宅 見沼くらしっく館」は、江戸時代に見沼たんぼと呼ばれたこの地域にあった農家住居を復原した家屋で、博物館として公開されています。…

『氷川女体神社と周辺スポット』

「氷川女体神社」 稲田姫命を祀る姫君社

「氷川女体神社」は、中山神社から5kmほど南東に鎮座。

稲田姫命を祀り、須佐之男命が主祭神の武蔵一宮氷川神社の姫君社にあたるといわれます。

鳥居と拝殿の扁額には「武蔵国一宮」の表記があり、武蔵一宮氷川神社とのつながりを強く感じさせます。

境内には見沼の主を祀る竜神社が、また、境内ふもとには竜鎮祭の祭事の遺跡もあるんですね。

三社の中でも、かつての見沼とのつながりを色濃く感じる神社です。

あわせて読みたい

見沼の竜神様を祀る!氷川女体神社は武蔵国一宮の女体社【埼玉・さいたま市】

さいたま市にある「氷川女体神社」の周囲には、かつて見沼と呼ばれる巨大な沼がありました。氷川女体神社はその見沼との関連が深く、見沼の主である竜神様が祀られてい…

「見沼通船堀公園」 江戸時代の運河を復元

氷川女体神社から4kmほど離れた場所にある「見沼通船堀公園」。

見沼エリアには河川沿いの緑化公園が点在しますが、こちらもその一つ。

こちらでは江戸時代の灌漑施設、「見沼通船堀」が復元されています。

見沼通船堀は規模は違えど、パナマ運河と同じ方式の運河だったんですって!

緑豊かな遊歩道が広がり、散策路やサイクリングがてら歴史探索できるスポットですよ。

詳細レポートはこちらへ!

実は凄い!「見沼通船堀」は日本最古の閘門式運河【埼玉・さいたま市】

さいたま市にある「見沼通船堀公園」には、約300年前に造られた運河の跡が残っています。この見沼通船堀は閘門式運河としては日本最古のものといわれ、規模は違えどパナ…

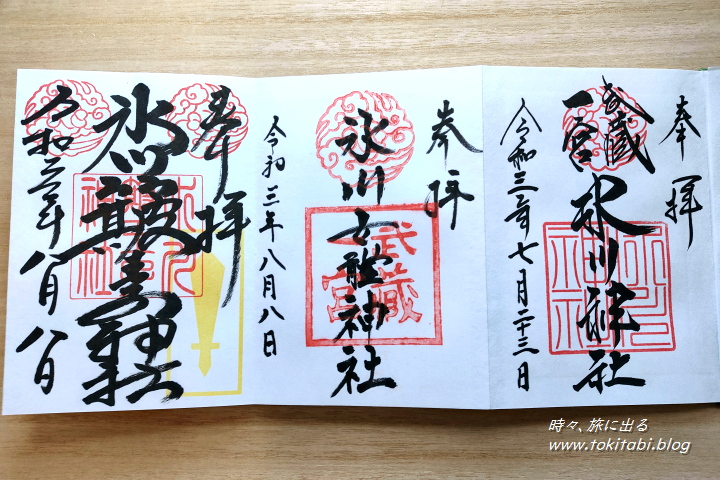

『氷川三社の御朱印紹介』

右から、武蔵一宮 氷川神社、氷川女体神社、左が中山神社で頂いた旧社名・氷川簸王子神社の御朱印。

氷川三社の御朱印が揃い踏みです。

神社に参拝に行くと、神々についてや神社施設の呼び名・役割について知りたいけど、聞ける相手もいない!

ってことありません?そんな時、網羅範囲が広い本書は結構頼もしいですよ!

氷川神社三社マップ

ご紹介したスポットのマップです。