埼玉県さいたま市の「旧坂東家住宅 見沼くらしっく館」は、江戸時代に見沼たんぼと呼ばれたこの地域にあった農家住居を復原した家屋で、博物館として公開されています。

囲炉裏体験など普段味わえない体験もでき、地域の貴重な資料を展示されてますよ。

そんな江戸時代の古民家が気軽に見学できる旧坂東家住宅の紹介です。

目次

「旧坂東家住宅 見沼くらしっく館」を見学

「旧坂東家住宅」 見沼たんぼ名主の古民家

埼玉県さいたま市には芝川・加田屋川(かたやがわ)といった河川が流れており、その周辺に「見沼たんぼ」と呼ばれる広大な緑地空間が広がっています。

今回紹介する「旧坂東家住宅 見沼くらしっく館」がある場所も、周辺は昔ながらの田園風景が多く残っている地域です。

旧坂東家住宅は、江戸時代にこの地域の新田を開発し農家であった名主の住居を解体・復原し、平成8年(1996年)より博物館として公開されているもの。

「生きている民家」をテーマに農家環境や年中行事の再現、体験講座などが行われています。

入場無料で、気軽に江戸時代の農家の暮らしを体感できる施設なんですよ!

茅葺屋根の江戸時代の屋敷

建物の建築年代は江戸時代後半の安政4年(1857年)。

造りは寄棟造(よせむねづくり)で、四方向に傾斜する屋根面を持つ一般的な家屋の造りです。

平屋建造りですが一部に2階があります(2階は入れません)。

延床面積は86.5坪(約286m2)です。

屋根は茅葺(かやぶき)屋根。

ワラ・セトガヤ・ヤマガヤの順に60cmの厚さで葺き、瓦葺で仕上げるそうです。

茅葺ってワラだけじゃなくて、色々ブレンドされて造られるものなんですね!

聞き慣れない植物名もありますが。。。、セトガヤはイネ科の植物で、ヤマガヤはイヌガヤ科(これすら聞いたこと無い。。。)の植物だそうです。

壁は土壁です。

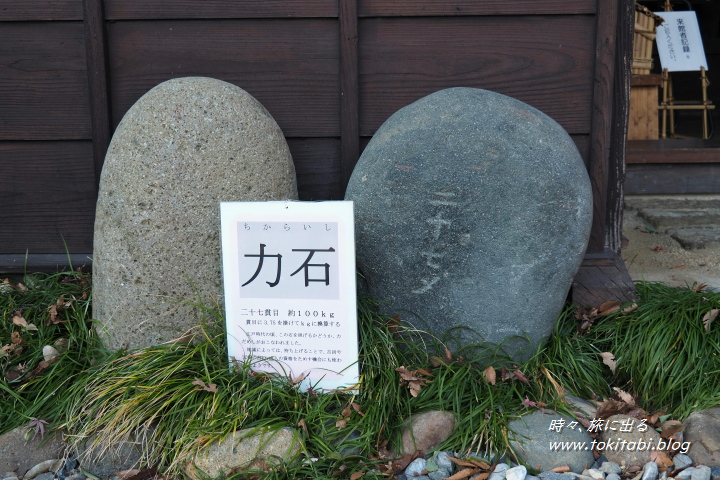

入口手前には力自慢が競われた「力石」があります。

力石は神社などで時折見掛けますね。

二十七貫目はkg換算で約100kg、これはかなりの高重量ですよ!

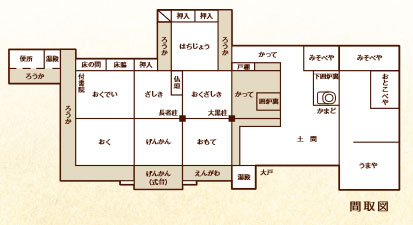

間取図(パンフレットより)

間取図(パンフレットより)

建物内の間取りは、土間・うまやなどの土足エリアと、畳が敷かれた住居エリアに分かれています。

では、「大戸」から建物に入ってみましょう。

土間で囲炉裏の実演

床を張らずに土足で過ごすこちらのエリアは、土間(どま)と呼ばれます。

農家宅では農作業に使われたそうです。

こちらでは午後の時間帯には火が入った「囲炉裏(いろり)」が体験できます。

囲炉裏なんて、案外見る機会も無いですよね?

囲炉裏の使用目的は料理だったり、灯りの役割だったり、暖をとったりが主な用途です。

そして芽葺屋根の家屋では、室内で燻すことによって屋根を長持ちさせる効果もあるそうなんですよ。

土間の東側。

大きなかまどが目に付きますね。

右側の部屋は「おとこべや」と呼ばれる奉公人の部屋。

おとこべやには、農作物の収穫に使う器具を展示。

手前の木製の器具は「千石」といって、米とぬかを選別する器具だそうです。

傾斜が付いた木枠には網目が張ってある。

網の上に混合物を流すと、網目より小さいものは下に落ち、大きいものは下まで流れる。

なるほど~、シンプルなアイディア器具ですな。

土間の奥にある「みそべや」。

味噌や漬物などの食品を貯蔵しておくスペース。

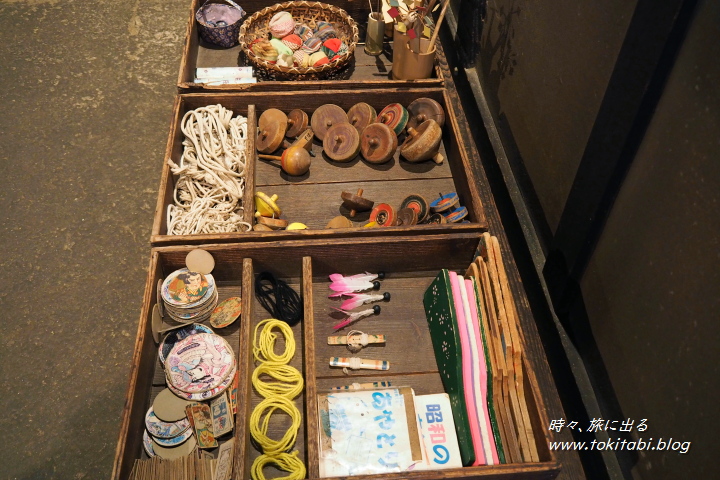

懐かしい感じの昔のおもちゃが展示されていました。

最近の子供たちは、コマなんか回したこと無いんだろうなあ。。。

端正で美しい!日本家屋

屋敷内部の約半分は、畳のある住居スペースです。

入口には冬至のお供えの再現。

冬至に湯舟に柚子を浮かべたりする家庭はありますよね(我が家も確か。。。)。

農家では、ことさら季節感を感じる生活が営まれたことでしょうね。

土間側から見た住居側。

建物正面に面した、南側の3部屋の見通しです。

手前の部屋が「おもて」といわれる部屋で神棚があります。

真ん中の部屋は「げんかん」と呼ばれ、建物正面側に役人など身分の高い人を迎える時に使う玄関が付いている部屋。

奥の部屋は「おくでい」と呼ばれる客間。

奥行きのある日本家屋の佇まいは、端正で美しいですね!

写真右手にはそれぞれ奥まった部屋があります。

箪笥から大量の銀貨発見!?

「おくざしき」からえんがわを望みます。

主人の寝室である「ざしき」にある、江戸時代に造られた「夜具箪笥」。

実はこの箪笥の下から、大量の銀貨が入った土瓶が発見されているそうですよ!おお~。

縁側のある角部屋

「おく」と呼ばれる、西側奥の縁側に向いた陽当たりの良い角部屋。

鴨居の上に可愛らしいちっちゃい鳥の飾。

これは太い釘の頭を隠す為の「釘隠し」です。

なんとも洒落てますね。

鴨居だけに鳥は鴨?(違うカモ。。。)

おくの北側には「おくでい」と呼ばれる客間があります。

床の間があり、書物を読んだりするのに使われる出窓(=付書院(つけしょいん))が付いています。

西側の廊下。

客用の離れの便所に通じています。

明治時代に浦和県があった!?

「はちじょう」と呼ばれる部屋は、明治時代に増築された裏部屋。

八畳間ということなのかな?

ハシゴが付いており、上がると奉公人が使用した「おんなべや」があります。

(2階の見学はできません。)

一分銀

一分銀

はちじょうは、ちょっとした展示スペースになっています。

こちらが先程の押し入れ下から見つかった土瓶と銀貨。

江戸時代の貨幣である一分銀(いちぶぎん)が400枚発見されてます。

隠し財産だったんですかね!?

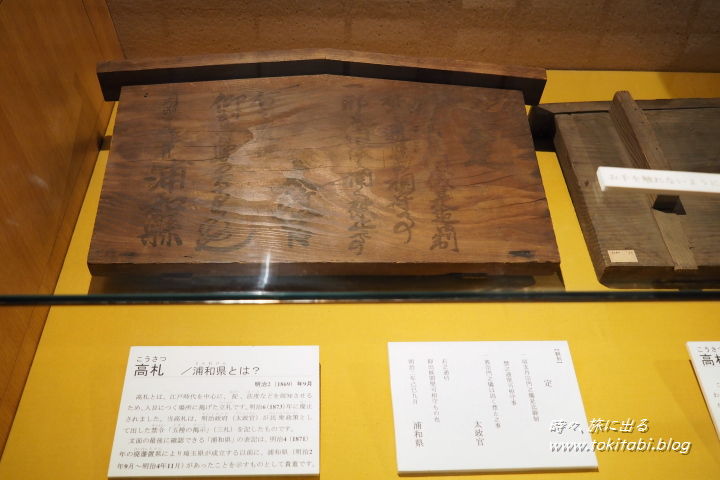

こちらは江戸時代に掟・御法度などを周知させるために、目に付く場所に掲げられてた「高札(こうさつ)」と呼ばれる立て札です。

高札は明治時代に入っても、明治6年(1873年)に廃止されるまでは残ってたそうですよ。

この高札ですが、文面左手に「浦和県」の記載があります。

明治4年の廃藩置県で埼玉県が成立する以前、浦和県(明治2年9月~明治4年11月)があったことを示すものとして貴重な資料だそうです。

浦和県は初めて聞いたわ。

「地球の歩き方」の国内ガイドに「埼玉」登場!

約500ページあり情報量が凄い!これで隠れた面白スポットを探すぞ~。

旧坂東家住宅 見沼くらしっく館の詳細情報・アクセス

旧坂東家住宅 見沼くらしっく館

公式ページ

住所:埼玉県さいたま市見沼区片柳1266-2(GoogleMapで開く)

開館時間:9:00~16:30

定休日:月曜日(祝日の場合は翌平日)、祝休日の翌平日、年末年始

入館料:無料

アクセス:

電車)・「大宮駅」東口より国際興業バス・さいたま東営業所行乗車で「三崎台」下車

車)・駐車場あり(8台分)

さいたま市のランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

\ さいたま市の返礼品は、結構グルメが充実してますよ!/

見沼くらしっく館へ出かけてみませんか?

「旧坂東家住宅 見沼くらしっく館」を紹介しましたが、いかがでしたか?

緑豊かな見沼田んぼの自然が残る地域にある昔、ながらの建物は大変貴重。

そして、古い日本家屋には郷愁も感じますね。

季節によって公開行事やイベントも行われているので、訪問前に公式ページをチェックすると良いかも。

近隣には見沼自然公園・さぎ山記念公園という大きな緑地公園もあるので、併せての訪問もオススメです。

見沼くらしっく館に出かけてみませんか?

記事の訪問日:2021/12/19

さいたま市周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

さいたま市周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

古民家のあるスポットをさらにチェック!

あわせて読みたい

古民家・ククリカフェ、近くの里山で美味しいゴハンを頂こう!【埼玉・加須市】

埼玉県加須市は首都圏近郊にありますが、田園風景に囲まれた景色に出会えます。そんな加須の里山のような景色の中にある、古民家カフェ「ククリカフェ」。リノベーショ…

あわせて読みたい

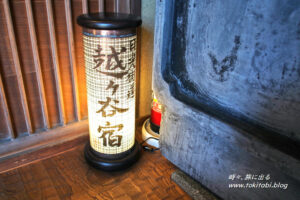

日光街道「越ヶ谷宿」探訪、築120年の古民家ランチを楽しむ【埼玉・越谷市】

江戸時代、埼玉県越谷市には日光街道の宿場町「越ヶ谷宿」がありました。宿場町としての規模は比較的大きく、旧街道沿いには現在でもけっこう古い建物が残っているんで…

あわせて読みたい

小江戸・佐原をレトロ散歩!古い町並みと伊能忠敬旧宅をめぐる【千葉・香取市】

千葉県香取市佐原(さわら)の町は、江戸時代から水運で栄え「小江戸」と称されました。今もその面影が多く残っており、昔ながらの風情ある町並みが楽しめるんですよ!ま…

あわせて読みたい

日光街道「草加宿」探訪、草加松原で旅立つ芭蕉に想いを馳せる【埼玉・草加市】

江戸時代、埼玉県草加市には日光街道の宿場町「草加宿」がありました。かつて松尾芭蕉も、おくの細道の旅で草加宿に立寄っているんですよ!街道風情が再現された「草加…

近隣スポットもチェック!

あわせて読みたい

さいたま氷川三社、氷川神社・中山神社・氷川女体神社を巡ろう【埼玉・さいたま市】

氷川神社は関東中心に約280社あり、その総社がさいたま市の「武蔵一宮氷川神社」。初詣の参拝者数では、関東屈指の神社として知られています。 一方、同さいたま市に、…

あわせて読みたい

見沼の竜神様を祀る!氷川女体神社は武蔵国一宮の女体社【埼玉・さいたま市】

さいたま市にある「氷川女体神社」の周囲には、かつて見沼と呼ばれる巨大な沼がありました。氷川女体神社はその見沼との関連が深く、見沼の主である竜神様が祀られてい…

あわせて読みたい

大宮盆栽美術館探訪、盆栽素人が樹齢千年の世界に驚く!【埼玉・さいたま市】

埼玉県さいたま市には盆栽の聖地と呼ばれる「盆栽村」があり、その近くには「大宮盆栽美術館」があります。近年、盆栽は人気があり、外国人からも熱い視線を送られてい…

あわせて読みたい

岩槻人形博物館&ヨーロッパ野菜カフェで、のんびりな週末を!【埼玉・さいたま市】

「岩槻人形博物館」は、埼玉県の人形の町・岩槻にある、日本初の人形専門の公立博物館です。開放的なつくりの博物館では、岩槻の人形の歴史紹介や、江戸時代の貴重な人…

関東近郊へは、気軽なバス旅で出かけてみない?