新宿区にありながら、郊外の雰囲気が残る中井・落合。

そんなエリアを愛した芸術家たちの元々の住居であった、「林芙美子記念館」「佐伯祐三アトリエ記念館」「中村彝アトリエ記念館」の3記念館をめぐります。

新宿にこんな景色が!?とちょっとビックリするような放牧的な風景に出会えますよ!

高層ビル街とはまた違う新宿の表情を紹介します。

目次

「落合」 妙正寺川と神田川が落合った場所

まずは「林芙美子(はやしふみこ)記念館」を訪問してみます。

新宿駅から都営地下鉄・大江戸線で5つ目の駅「中井」で下車。

地上に出ると交通量のある街中の風景ですね。

ところが、幹線道から少し外れて裏手の住宅街に入って行くと、また随分と雰囲気の違う風景が現れますね~。

流れているのは「妙正寺川(みょうしょうじがわ)」。

近隣には神田川も流れており、以前はこの周辺で2つの川が合流していたそう。

それでもって落合って地名が出来たらしいですよ。

なるほど~。

このあたりは江戸時代、京都・金沢と並ぶ着物染色の三大産地と言われたそうです(初耳だわあ。。。)。

川で染め物の水洗いをする風景は、昭和30年代まで見られたらしい。

『林芙美子記念館』 10年間暮らした住居

放浪記出版後に落合へ

そんな感じで進んで行くと、閑寂な住宅街の一角に「林芙美子記念館」が見えてきました。

竹林に囲まれ、柵越しでも緑に囲まれた施設であることが伺えます。

林芙美子記念館は「放浪記」「浮雲」などで知られる作家・林芙美子が、昭和16年(1941年)から生涯を閉じる昭和26年(1951年)まで住んでいた建物を改築・整備して公開している施設です。

新宿区立の記念館として平成4年(1992年)に開館されました。

入口を進むと看板に描かれた林芙美子が出迎えてくれます。

- 林芙美子(1903~1951年)

- ■ 福岡県の現北九州市出身。

- ■ 大正11年(1922年):作家を目指して尾道から上京。

以来、様々な職業に就き苦労を重ねた。 - ■ 昭和5年(1930年):「放浪記」がベストセラーとなり一躍流行作家となる。

「放浪記」出版のされた年に上落合に転居、その後20年余りを落合で過ごした。

彼女の人の成りや半生を知るには、自叙伝的な「放浪記」を読むと良いと思います。

ということで入場料を払い中へ。

和風建築の名手・山口文象の設計による

建物は生活棟を中心に構成されています。

設計は和風建築の名手だった山口文象(やまぐちぶんぞう)によるもの。

家を建てた当時の林芙美子の振り返りが紹介されています。

「家を建てるについての参考書を二百冊近く求めて(中略)、材木や瓦や、大工に就いての知識を得た。」とあります。

ふえ~、そこから入りますかぁ。

こだわり方がハンパ無いですなあ。

次の間

次の間

そして、「東西南北風の吹き抜ける家と云ふのが 私の家に対する最も重要な信念であった。」と続きます。

確かにすっと通り抜けしやすそうな造りで自然光が入り、明るく開放感があるように見えます。

写真の特徴的な押し入れの扉は、インド更紗(さらさ)を貼って作らせたものとのこと。

茶の間

茶の間

「茶の間」の堀こたつが生活感を感じさせますね。

この部屋は一家団らんの場だったようですよ。

客間

客間

「客間」には朝10時頃から入れ替わり立ち替わりで、記者が原稿取りにやって来たそう。

不遇の時代が長かったこともあり、原稿依頼は全て受けていたらしい。

それゆえ、執筆に追われ体調を崩していった晩年だったようだ。

小間

小間

「小間」は芙美子の母・キクが使っていた部屋。

客間が一杯な時やひき会わせたくない客がぶつかる時は、客間としても使われていたそう。

客間に入らない程の原稿取り立てが来ているって、嫌ですね(苦笑)。

玄関

玄関

竹林に囲まれ、風流なたたずまいの玄関口。

訪問者が多かったため、ここで居留守を使われる訪問者もあったようだ。

夫・緑敏名義のアトリエを造ったワケは?

住居とは少し離れた配置で、夫・緑敏(まさはる)の「アトリエ」があります。

当時は日中戦争の最中で、新築建坪制限があった。

そのため生活棟とアトリエ棟の名義を分けて建築し、坪数を稼ぐ”技”が使われたそうです。

現在、アトリエは展示室になっています。

林芙美子の自画像。

以前は画家を志そうとしたこともあったとか。

生前愛用していた着物や帯、下駄など。

「ふみこの庭」には壺井栄が贈った木も

郊外のどこか田舎な景色に見えますが、新宿なんですよ、ここ!

こんな風景に出会えるとは意外。

自慢だった庭には自ら購入した樹木や野草、そして”二十四の瞳”の作者として知られる小説家・壺井栄から贈られた木などが今でも庭を飾っています。

記念館内の裏手が小高い丘になっていた。

こちらにも小さな森の様な散策路があり、思わず「 おおっ、ここはどこ。。。」と。

林芙美子記念館の詳細情報・アクセス

林芙美子記念館

公式ページ

住所:東京都新宿区中井2-20-1(GoogleMapで開く)

入場料:一般 150円、小・中学生 50円

開館時間:10:00~16:30(入館は16:00まで)

休館日:月曜日(月曜日が休日にあたるときは翌日)、年末年始(12/29~1/3)

アクセス:

電車)

・都営地下鉄大江戸線・西武新宿線「中井駅」より徒歩7分

・地下鉄東西線「落合駅」より徒歩15分

中井~落合を歩く、見晴坂など起伏に富む地形

中落合にある次の佐伯祐三アトリエ記念館まで、のんびりと散策です。

林芙美子記念館脇には、四の坂通りと呼ばれる雰囲気ある急坂があった。

中井にある八の坂のうちの四の坂ということで、どうやら坂の多い地域らしいですねぇ。

中井通りを落合方面へ。

江戸時代に見晴らしの名所だった見晴坂の標柱を見つけ、たたっーと坂に登ってみた。

う~ん、現在は住宅街となっており”元見晴らし坂”って感じですね、残念ながら。

本日は、新宿にも結構起伏に富んだ地形があることを発見しました。

新目白通りを越え、閑静な雰囲気の「聖母坂通り」に入る。

通りの由縁となっている聖母病院は、約80年超えの歴史のあるカトリック系の大病院だそうです。

この通りには上智大学の施設も有り、カトリック通りといった様相。

『佐伯祐三アトリエ記念館』 大正期のアトリエ建築

佐伯祐三は、下落合を描いた印象派画家

聖母坂通りが終わる辺りで”佐伯祐三アトリエ記念館”の看板を見つけ、路地へ。

着いたも同然のはずだったんだが。。。、記念館の入口が見つからない。あれ?

しばらく周囲をグルグル歩いて、やっとこさ案内板を発見。

携帯のGoogleマップもあったのに、この辺は何だかわかりづらい感じ。

歩きながら、昔読んだF・カフカの城という小説を思い出してしまったよ。

佐伯祐三アトリエ前には、アトリエの庭を整備した「佐伯公園」が。

都会の路地奥に現れる緑豊かな風景は、まさに隠れ家的な公園ですね。

(見つけづらいという意味でも。。。)。

こちらが「新宿区立・佐伯祐三アトリエ記念館」。

大正時代のアトリエ建築が残る貴重な施設であります。

爽やかな風合いの素敵な木造洋風建築ですね。

新宿の住宅街にいるのに「あれ?軽井沢かい?」みたいな(笑)。

こちらがアトリエの持ち主だった佐伯祐三(1898~1928年)。

大阪府西成郡(現・北区)出身、大正・昭和初期の洋画家です。

- 佐伯祐三氏の経歴

- ■ 東京美術学校 西洋画科在中の大正10年(1921年)、下落合のこの地に仲間の助けを得てアトリエを新築。

- ■ 卒業後の大正13年にフランスに渡り、フォービズム(訳すと”野獣派!”)と呼ばれる前衛的な画流の画家モーリス・ド・ヴラマンクらに師事。

- ■ 翌年帰国し、この下落合のアトリエで連作「下落合風景」を描く。

- ■ 昭和2年(1927年)、再びフランスに渡り翌年パリで短い生涯を閉じる。

ライフマスクの展示があります(複製)。

自画像では飽き足らず、芸術家はこういうのを作りたくなるものなのかねぇ。

「下落合風景」の一枚。

昭和初期の落合の風景が描かれています。

ふ~む、当時はこんな放牧的な景色だったのですね(というか、田舎の風景)。

フランス郊外の風景と落合の風景を、重ね合わせたイメージで描いていたのかもしれませんね。

佐伯祐三アトリエ記念館の詳細情報・アクセス

佐伯祐三アトリエ記念館

公式ページ

住所:東京都新宿区中落合2-4-21(GoogleMapで開く)

入場料:無料

開館時間:5~9月:10時~16時30分、10~4月:10時~16時

休館日:月曜日(月曜日が休日の場合は翌日)、年末年始(12/29~1/3)

アクセス:

電車)

・西武新宿線「下落合駅」下車、徒歩10分

・JR「目白駅」下車、徒歩20分、又は、都営バス(白61・池65)練馬車庫前行で「聖母病院入口」下車、徒歩5分

・JR「新宿駅」西口発 関東バス(宿02)丸山営業所行乗車にて「聖母病院前」下車、徒歩2分

『中村彝アトリエ記念館』 大正時代の洋風建物

最後に可愛らしい洋風の建物が顔をのぞかせる「中村彝アトリエ記念館」にやって来ました。

こちらは比較的分かり易い場所で助かったわ(笑)。

大正期に活躍した洋画家・中村彝。

彼が大正5年(1916年)に新築し亡くなるまで過ごしたアトリエを、当時の姿に復元して公開している施設です。

「展示室」 頭蓋骨を持てる自画像やデスマスクが!

記念館は「管理棟(展示室)」と「アトリエ棟」に分かれています。

こちらは「展示室」。

中村彝の人物紹介や、高精度写真で複製したパネルの展示などがあります。

頭蓋骨を持てる自画像

頭蓋骨を持てる自画像

晩年の作品「頭蓋骨を持てる自画像」。

頭蓋骨を持つって。。。終末感を感じさせる自画像だなあ。

中村彝(つね)(1887~1924年)

茨城県水戸市出身。

17歳で若くして肺結核を病み、以降も生涯病気と闘いながらの制作が続いた。

残念ながら37歳の若さで亡くなりました。

代表作は、ロシア人の盲目の作家であるヴァスィリー・エロシェンコを描いた「エロシェンコ像」。

重要文化財として東京国立近代美術館で保管されています。

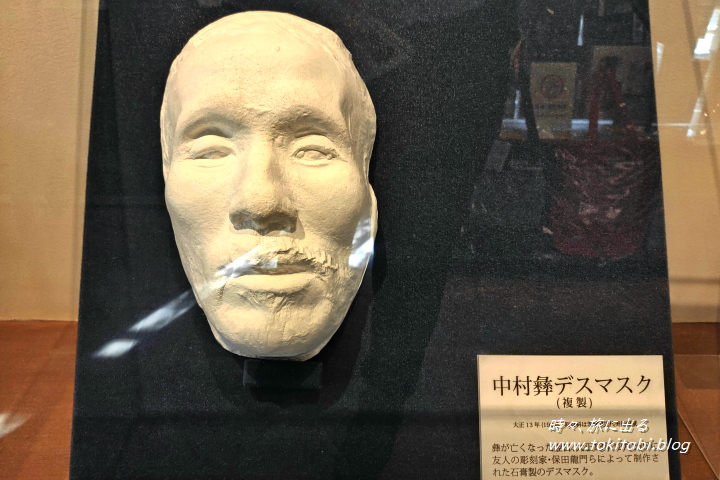

佐伯祐三アトリエにはライフマスクがありましたが、こちらは亡くなった翌日に友人の彫刻家によって製作されたデスマスク(複製)!

いやはや、芸術家のやることは。。。

新宿中村屋に集う芸術家の中心人物だった

こちらは「アトリエ棟」。

湘南の海が見える別荘、といった素朴で洒落た風情のある建物だ。

建物内は奥行きがあり、見た目より案外広い。

アトリエは大正時代当時の建築部材を利用して復元。

実際に中村彝が使用したイーゼルや家具などの展示があります。

天窓があり、自然光がふんだんに入って明るい感じなのが特徴的。

病弱であまり外出できなかったそうなので、アトリエ自体が作品の素材としても大きな役割を担ったらしいですね。

ところで中村彝はこのアトリエに移る前は、新宿中村屋裏の画室に住み創作活動をおこなっていたそう。

えっ?中村屋って”中村屋のカリー”で有名な、老舗レストラン・食品メーカーですよね?

私も時々レトルトカレーでお世話になっている、あの中村屋ですよね?

新宿中村屋の創業者・相馬夫妻は芸術に深い理解があり、当時多くの芸術家を支援。

中村屋は文化人達が集う場だったそうです。

後に日本の近代芸術・文化に影響を与えた多くの芸術家達が多く集まり、その中心的存在が中村彝だった。

現在も新宿中村屋ビル内に、当時の芸術家たちの作品を紹介する中村屋サロン美術館がありますよ。

へぇ~、そうなんだねえ。

新宿を代表するレストランと新宿の文化の歴史が結びついたところで、本日の散策を終了します。

中村彝アトリエ記念館の詳細情報・アクセス

中村彝アトリエ記念館

公式ページ

住所:東京都新宿区下落合3-5-7(GoogleMapで開く)

入場料:無料

開館時間:10:00~16:30(入館は16:00まで)

休館日:月曜日(月曜日が休日にあたるときは翌日)、年末年始(12/29~1/3)

アクセス: 電車)JR 山手線「目白駅」より徒歩10分

歌舞伎町のみならず、江戸時代から進化し続けた、新宿の知られざる歴史が綴られており興味深い!

「林芙美子・佐伯祐三・中村彝」3記念館めぐりマップ