かつて江戸時代、群馬県側の碓氷峠麓の町は、峠越えを控える旅人達で賑わった街道交通の要所でした。

そんないにしえの峠のまちの面影を追って、「碓氷関所跡」と中山道の旧宿場町「坂本宿」を歴史散歩します。

静かな旧街道沿いの町で、さまざまな歴史の逸話に出会いました。

目次

碓氷関所跡と中山道・旧坂本宿歩きについて

今回散策を紹介する碓氷関所跡と中山道・旧坂本宿は、JR高崎駅から信越本線で30分程の横川駅が最寄りとなります。

ここでは碓氷関所跡と旧坂本宿の訪問を中心に紹介しますが、実は日中は廃線跡を整備した散策路「アプトの道」のハイキングに出かけてました。

その行きに碓氷関所跡に立ち寄り、帰りはアプトの道から外れて旧坂本宿を歩いたルートです。

アプトの道の訪問記もありますので、これからお出かけになる方のプランの参考になれば幸いです。

\ アプトの道の記事はこちら! /

『碓氷関所跡』 復元された東門

「碓氷関所跡」は、碓氷峠のふもとの旧中山道沿いにあります。

横川駅から、旧中山道沿いを西に少し歩いた場所。

古い造りの民家もあり、旧街道の雰囲気がそこはかとなくあります。

「碓氷関所跡」 安中藩と江戸幕府で管理

関所跡の手前に、まずは「東門の位置」の標柱が現れます。

元々は、関所の東側の門がここにあったようです。

やがて石段が現れ、その上に「碓氷関所跡」があります。

関所跡には、東門の復元がありました。

門はケヤキ材で造られており堅牢。

門柱2本と金具を用いた門扉は、当時のものだそうです。

門自体はさほど大きくはなく、色んな意味で狭き門なのかなと。

関所は江戸幕府によって設置されたものです。

当時の関所では、「入鉄砲と出女(でおんな)」が厳しく監視されました。

入鉄砲は文字通り武器の出入りの監視ですね。

一方、出女は大名の謀反対策で江戸に住まわせた、大名の妻子などの出入りの監視のことです。

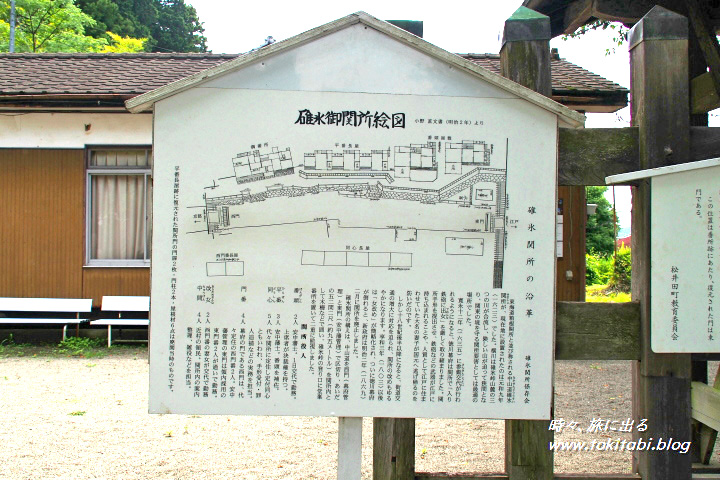

碓氷関所の特徴が書かれています。

関所は、中山道を西門と東門で区切った、約100mの区間にありました。

■東門は地元の安中藩の管理、西門は江戸幕府管理の門だった。

■関所四方は木柵で囲まれ、その外は忍び通ることができない自然の林。

■総勢20名の役人で、通行の監視が行われていた。

周囲に山が迫るこの地は、関東の境目を取り締まる要所としてはうってつけだったようです。

通行人はこの「おじぎ石」に手をついて手形を差しだし、通行許可を受けたそうです。

なんか生々しいなあ。。。様々な喜怒哀楽が生じた場所だったことでしょう。

関所跡の脇から、八幡社があったという小高い丘に登れます。

近隣を望むと。。。ホント、一帯が峠手前の町であることが良くわかります。

碓氷関所跡

住所:群馬県安中市松井田町横川573(GoogleMapで開く)

アクセス: 電車)JR「横川駅」より徒歩8分

「観光案内所」 碓氷関所のミニ資料館

碓氷関所跡と横川駅との中間地点には、「観光案内所(安中市観光機構)」があります。

ここに碓氷関所のミニ資料館があるので、立ち寄ってみましょう。

周辺の観光パンフなどもあります!

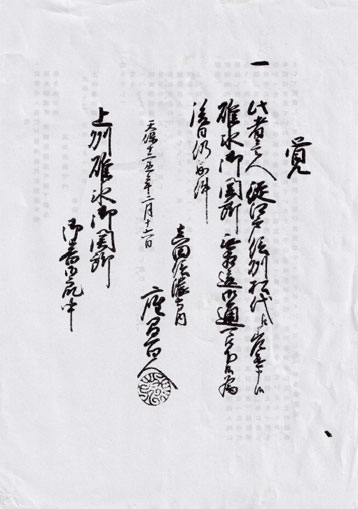

資料館内は撮影不可でしたので、配布されていた通行手形のサンプルをアップしてます。

(クリックすると大きめの画像で見れます。)

手形を書いた方々は、達筆だったようですなあ。

安中市観光機構(観光案内所)

住所:群馬県安中市松井田町横川441-6(GoogleMapで開く)

営業時間:9時~17時

アクセス: 電車)JR「横川駅」から徒歩3分

『中山道・旧坂本宿を歩く』

中山道と坂本宿について

中山道は江戸時代を中心に整備された五街道のひとつで、江戸と京都を結ぶ132里(約540km)の街道です。

街道沿いには69ヶ所の宿場が設置されました。

中山道の宿場町「坂本宿」は、江戸から数えて17番目の宿場町。

次の軽井沢宿との間には中山道でも有数の難所の一つ、碓氷峠が控えていました。

坂本宿はその峠手前の宿として宿泊客でにぎわった、比較的規模の大きい宿場町でした

本日は長野側から碓氷峠を越えたあたりから、江戸方面に向かって宿場町を歩いてみます。

「八幡宮」 芭蕉句碑が残る

峠を下りきったあたりに「八幡宮」が現れます。

石段の上には、静けさ漂う境内に本堂がひっそりと建ちます。

創建年代は不詳ですが、碓氷郷の鎮守産土神として崇敬されているとのこと。

芭蕉句碑があります。

「ひとつ脱てうしろに負ひぬ衣かへ」。

寛政年間(1790年頃)に、芭蕉が奈良の吉野山で詠んだ句。

それがこちら遠方で句碑になっていることが、宿駅文化を残すものとして貴重なんだそうだ。

「上木戸跡」 宿場町の入口

やがて、旧宿場町の西側(軽井沢側)の入口に差し掛かりました。

「上木戸跡」の標柱が、宿場町の雰囲気を感じさせます!

坂本宿の両端には、宿場保安のための「木の戸」が設置されていました。

京都側は「上木戸」・江戸側は「下木戸」と呼ばれ、その一部が復元されています。

宿内の長さは392間(約713m)で、木戸の開閉は明け六ツ(現在の午前6時)から暮れ六ツ(現在の午後5時)までだったそうです。

案外閉まるのは早かったのですね。。。

旧宿場内に入ると、道がえらく一直線なのに気づきます。

どうやらここは元々あった集落が宿場町に発展したのではなく、作られた町なんだそうです。

幕府の命で近隣の高崎藩領と安中藩領から住民を移住させて、宿場町に仕立てたらしいですよ。

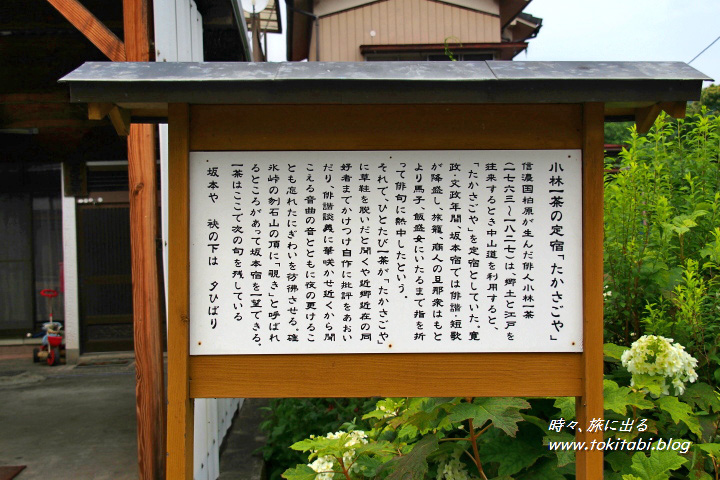

「たかさごや」 小林一茶の定宿

たかさごや

たかさごや

江戸時代の俳人・小林一茶が、江戸と郷里の信濃国(長野)を中山道で往来した際、ここにあった「たかさごや」を定宿としていたそうだ。

たかさごや

たかさごや

一茶が宿泊する際は、俳句好きが集まりにぎわったそうだ。

旧宿場内の要所には案内板があり、その場所ゆかりの歴史を知ることができます。

つたや

つたや

一方、明治・大正の歌人、若山牧水が明治41年(1908年)に訪れた際は、鉄道開通に伴い宿場町も寂れていたそうだ。

一軒だけ残る宿屋「つたや」に、無理を言って泊めてもらったとあります。

家々には、当時の屋号の木札が掲げられているのが興味深い。

「かぎや」 特徴的な旅籠建物

「かぎや」は宿場時代の面影を残す、旅籠建物。

他の建物と違い、妻入りで奥行きのある造りが特徴的だ 。

*妻入り:屋根の三角の形が分かる側が正面入口の建物

板や屋根下の彫刻も凝った感じがしますねえ。

看板に唐破風の屋根が付いているのも洒落てる。

「酒屋脇本陣跡・永井脇本陣跡」 門構が残る

「酒屋脇本陣」だった建物は、坂本地区の公民館として使用されています。

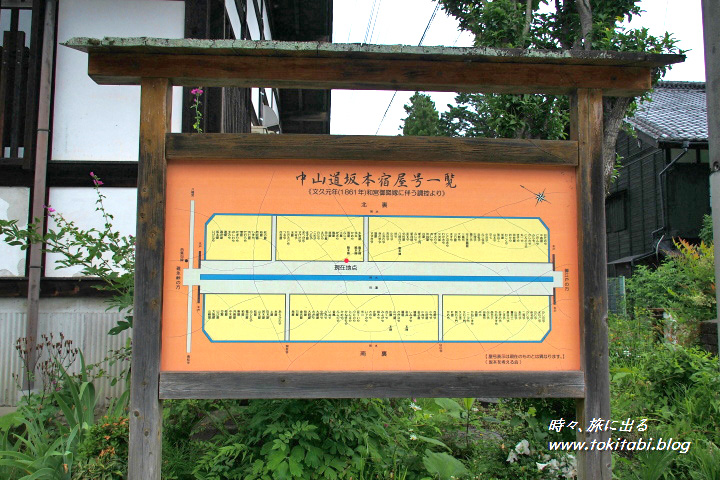

「酒屋脇本陣跡」の前には、「中山道坂本宿屋号一覧」があった。

坂本宿には、勅使・公家・大名・幕府の役人などが宿泊する施設である本陣が2軒、脇本陣が4軒あり、籠は最盛期には40軒ありました。

道の真ん中に用水路があるのは特徴的。

現在用水は道路下に埋められ、道の端に移動された用水が一本通っています。

永井脇本陣跡

永井脇本陣跡

白壁と屋敷門が印象的な「永井脇本陣跡」。

門構えは宿場町当時のままのものだとか。

永井脇本陣跡

永井脇本陣跡

本陣と脇本陣は一般の旅籠屋と違い、門や玄関を付けられる特権が認められていました。

永井脇本陣跡

永井脇本陣跡

お屋敷も立派な宿屋風の建物だが、当時の物なのだろうか?

「佐藤本陣跡・ 金井本陣跡」 和宮親子内親王宿泊

つある本陣の内、”上の本陣”と呼ばれた「佐藤本陣」。

文政年間には、31もの大名が坂本宿を往来。

大名の宿泊が重なるケースもあり、2つの本陣が活躍したそうだ。

大盛況ですな。

「坂本小学校発地の地」の碑。

明治初期には、佐藤本陣の建物が小学校に充てられそうだ。

こちらは”下の本陣”と呼ばれた「金井本陣跡」。

普通の民家なので「あれ?」でしたが。

当時は間口10間半(約19m)・建坪180坪(約594m2)・屋敷360坪(約1200m2)で、玄関・門構え付きの建物だったそうです。

そして。。。、

江戸時代末期の分久元年(1861年)、仁孝天皇の第八皇女・和宮 親子内親王(かずのみや ちかこないしんのう)が、14代将軍・徳川家茂に嫁ぐために京都から江戸へ移動しました。

その際、金井本陣に宿泊されたそうです。

付き添い・迎えなどで、都合3万人の人が集まったとのこと!

坂本宿史上、最大のビッグイベントでした。

「下木戸跡」 江戸側の入口

江戸方面側の宿場町入口にあたる下木戸跡で、旧坂本宿歩きは終了。

歩いて来た旧中山道は、車も人も往来が少なかった。

現在、車による碓氷峠越えは、メインルートが上信越自動車道に取って代わっているようだ。

そんなことで、時が止まったような静かな町だった。

下木戸跡近くの派出所も、レトロな感じだった。

中山道六十九次を徹底的に歩きたい人向けの頼れる本。

コンビニ、トイレ、宿泊施設情報などもあり実践的な一冊!

『名物・峠の釜めし おぎのや』 横川駅前

横川の名物といえば「峠の釜めし」。

横川駅前には、峠の釜めしの元祖で有名な「おぎのや・本店」があります。

創業は明治18年、峠の釜めしの誕生は昭和33年だそうです。

本店では、店内で食事ができます。

時間がない方向けには、駅に売店もあるので、お土産にいかが?

峠の釜めし「おぎのや(横川本店)」

公式ページ

住所:群馬県安中市松井田町横川399(GoogleMapで開く)

営業時間:10:00~16:00(L.O 15:30)、定休日:毎週火曜日

アクセス: 電車)JR「横川駅」出てすぐ

安中市のランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

碓氷関所・坂本宿歩きマップ、アクセス情報