かつて埼玉県桶川市には、中山道の宿場町「桶川宿」がありました。

桶川宿は江戸日本橋から約10里(約41km)の場所にあったため、宿泊地として大いに利用され

た。徳川御三家も日光社参の折には、桶川宿に宿泊しています。

また桶川には、全国的な規模の”べに花の産地”として栄えた歴史もあった。

中山道沿いの旧桶川宿には、本陣の遺構や旅籠だった古い建物などが残り、旧街道の面影が残っています。

目次

本陣の遺構が残る旧桶川宿を歩く

べに花産地として繁栄した中山道の桶川宿

中山道は江戸時代に整備された五街道の一つで、江戸日本橋から京都三条大橋まで続く道です。

全長約530kmの距離があるその街道には、69の宿場がありました。

現埼玉県内には、蕨・浦和・大宮・上尾・桶川・鴻巣・熊谷・深谷・本庄の9つの宿場があった。

その一つである桶川宿は、日本橋から約10里(約41km)離れた6番目の宿場でした。

10里の距離は、江戸時代の人々がだいたい1日で歩く距離だったという。そのため、桶川宿は宿泊地として大いに利用されたそうだ。

そして桶川は、当時は染料として使われた「べに花」の生産地としても発展した。

宿場町・桶川の生い立ち

■寛永12年(1635年)頃:江戸幕府により街道と伝馬制度が整えられる。3代将軍家光により参勤交代が確立された頃には、桶川宿はすでに成立していた。

■寛政12年(1800年)頃:宿場開設当初の寛永14年に58軒だった戸数は、べに花の取り引きにより247軒に達していた。

■天保年間(1840年)頃:麦やべに花の集散地として栄え、家数は347軒に達していた。

そんな旧桶川宿を、その面影を探しつつ歩いてみました。

「武村旅館」 江戸時代には旅籠として営まれた

JR桶川駅の東口から200m程直進すると旧中山道にぶつかります。かつての桶川宿があったのは、この旧中山道沿いの約1kmに及ぶ範囲でした。

宿場町の出入り口には木戸が設けられており、上尾宿方面(日本橋方面)の入口には「木戸(下)」があり、鴻巣宿方面端には「木戸(上)」があった。

駅前のこの辺りは木戸(下)に近いので、まずは少し上尾宿方面に歩いてみました。

歩いてすぐ、こちらの風格漂う古い建物が現れる。

「武村旅館」は嘉永5年(1852年)に建てられた木造建築物で、国登録有形文化財に指定されてます。これは、旧宿場町の佇まいを感じさせますねえ。

当時は旅籠と呼ばれる、庶民が宿泊するための宿として営なまれていた。江戸時代末期の桶川宿には、36軒もの旅籠があったそうですよ。

明治末期に一部改築されたそうだが、江戸時代当時の間取りはほぼ引き継がれているとのこと。外観も雰囲気ありますよね!

残念ながら、現在はこの建物には宿泊できないようです。

「浄念寺」 桶川宿中に時を知らせた梵鐘

武村旅館の裏手にある「浄念寺」は、室町時代後期に開創された寺院。入口の山門は、これまた雰囲気がある建物ですね。

江戸時代初期にこの地を治めていた武将・西尾吉次により、地蔵菩薩像・薬師如来像が奉納されていることから、桶川宿の中でも重要視されていた寺院だったことが伺えます。

仁王像を納めた山門は、元禄14年(1701年)に建立されたもの。

かつて2階にあった梵鐘が、桶川宿の隅々にまで時を知らせたと言われる。当時の梵鐘は第二次対戦時に供出されており、残念ながら現存せず。

「島村老茶舗」 桶川宿の面影を伝える貴重な建物

島村老茶舗

島村老茶舗

今度は木戸(上)がある鴻巣宿方面へ歩いてみます。

最初に目に入ってきた古い建物は「島村老茶舗」。嘉永7年(1854年)創業の茶商で、160年以上の歴史を持つ老舗の商家です。

手前の店舗の建物の奥には、生活空間である主屋が続きます。

店舗は大正時代の建築物で木造2階建ての切妻造り。上質な木材が随所に使われ、丁寧な造りとなっているそうだ。

主屋は創業当時である嘉永7年の築造と伝わり、木造平屋建ての入母屋造りである。

島村老茶舗は桶川宿の面影を伝える貴重な建造物として、国登録有形文化財に登録されています。

「矢部家住宅」 唯一現存の土蔵造りの店蔵

その先にある「矢部家」は、桶川宿に唯一現存する土蔵造りの店蔵だそうです。

ドシッと風格のある建物は、明治38年に建てられたもの。

店蔵の奥は住居、土蔵造りの文庫蔵、切妻造りの勝手場などで構成されています。

矢部家の造りで面白かったのが、屋根の上の「烏おどし」と呼ばれる鳥よけの飾り。

トゲ状の鋳鉄物が突き出ている、かなり攻撃的な形状。効果のほどが気になった。

屋根部の凝った装飾が洒落ていた!

「小林家住宅主屋」 喫茶もできる江戸時代の旧旅籠

矢部家住宅向かいの「小林家住宅主屋」は、江戸時代末期の旅籠だった建物。こちらも国指定有形文化財です。

建物は現在も使用されていますが、外観は当時の姿をとどめているとのこと。格子戸をはめ込んだ2階の出窓に、宿屋っぽい雰囲気を感じさせます。

現在はギャラリー併設の喫茶店として営業されています。

国指定文化財で喫茶できるなんて素敵ですね!

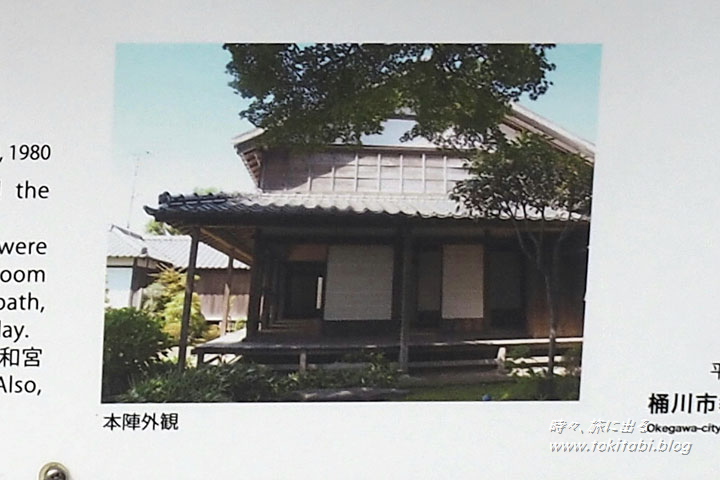

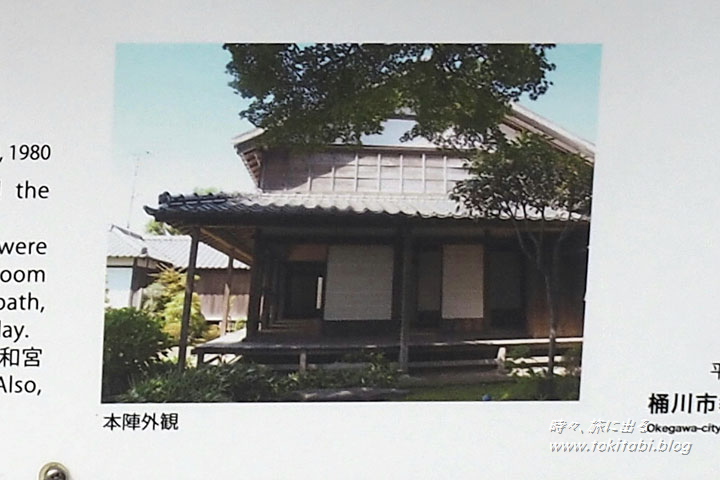

「桶川宿本陣跡」 現存する本陣跡、かつて皇女和宮も宿泊

「桶川宿府川家本陣」には、中山道沿いの県内唯一の本陣遺構が現存しています。これは貴重!

桶川宿に本陣が置かれたのは、江戸時代初期の寛永年間(1624~1644年)と伝わる。

当本陣は、天保14年(1843年)の尾張・紀州・水戸の徳川御三家の日光社参や、文久元年(1861年)の皇女和宮(こうじょ かずのみや)の宿泊にも使われた。

また、明治11年(1878年)には、明治天皇御巡幸の際の行在所にもなった。

本陣とは、公家・大名・幕府の役人などが宿泊・休憩するための、いわば高級宿ですね。一般の旅籠と違い、門・玄関・書院を設置できる特権がありました。

本陣遺構の建物は現在も住居として使用されており、一般公開されていません。

説明板にある本陣外観イメージ

説明板にある本陣外観イメージ

桶川宿本陣にも関わりのあった、江戸時代末期における中山道での一大事「皇女和宮の降嫁(こうか)の旅」についてご紹介。

皇女和宮の降嫁と桶川宿について

■仁孝天皇の第8皇女の和宮が徳川14代将軍家茂に嫁いだ降嫁は、幕末期の中山道における最大のイベントとなった。

■文久元年(1861年)10月、和宮を乗せた輿が中山道経由で江戸に向かい京を出発。

約530kmの道中を各地の宿場に宿泊するという、24泊25日の長旅だった。

■千数百人を引き連れてスタートしたが、道中では3万人余りに膨れ上がった。

■桶川宿に宿泊した際、全部の人馬の乗り換えや荷物の継ぎ送りが必要となった。その必要数なんと、人足3万6,450人、馬1,799頭!

参勤交代で集められる人足は3千人程度だが、これはその約12倍だった。

大変な騒ぎだったようですねえ。

徳川御三家は日光社参の際、桶川宿に宿泊

桶川宿府川家本陣、明治天皇御巡幸の碑が立つ

桶川宿府川家本陣、明治天皇御巡幸の碑が立つ

桶川宿本陣には、徳川御三家の一つである水戸藩の第9代藩主・徳川斉昭(なりあき)が、日光社参の際に宿泊した記録が残ります。徳川斉昭は江戸幕府最後の将軍・徳川慶喜の実父でもある。

日光社参は徳川将軍が徳川家康を祀る日光東照宮を参拝するもので、御供をする形で諸大名も随行しました。

徳川御三家の日光社参のルートについて

将軍の日光への行程は、主に中山道の本郷追分(現東京都文京区)から日光御成道に入り、幸手(現埼玉県幸手市)で日光街道に入って日光に至るルートが一般的だった。

一方、徳川御三家(尾張・紀州・水戸)が日光に向かうルートは、それとは違う独自のものだった。

江戸の屋敷を出て中山道を鴻巣宿(現埼玉県鴻巣市)まで進み、そこから分岐して館林方面に北上。天明宿(現栃木県佐野市)から例幣使街道に入り日光を目指す行程だった

そのルート上にあった桶川宿が、徳川御三家の宿泊所として使われたというわけです。

「お茶博士 辻村みちよ顕彰碑」 日本初の女性農学博士

街道沿いには「お茶博士・辻村みちよ 顕彰碑」なるものがあった。

桶川出身の辻村みちよ博士(1888-1969年)は、緑茶の中にカテキンが含まれることを、世界で初めて発見した方なんだそうだ。さらに日本初の女性農学博士でもあった方。

「一里塚跡・木戸(上)跡」 鴻巣宿側の出入口

この辺りにはかつて一里塚がありましたが、現在は歩道橋に貼られた説明板が唯一の痕跡でした。

江戸から10里にあたる一里塚は(一里は約4km)この付近の道両側にあり、杉が植えられたその根元には石の妙見菩薩が祀られていたそうだ。一里塚は明治9年(1878年)に取り壊された。

一里塚は場所を取るので、残すのはなかなか難しいですよね。

その先の県道手前の店先に立つ「木戸址」の石標が、桶川宿の北側であることを示していた。

「中山道宿場館」 桶川市観光協会で各種マップを入手

本陣跡の向かいには中山道宿場館(桶川市観光協会)があるので、先にこちらで桶川宿歩きに便利な各種マップを入手するのがオススメです。

「桶川稲荷神社」 べに花商で栄えた時代のゆかりの神社

「べに花商人寄贈の灯籠」 江戸時代末期の奉納品

旧街道沿いから少し外れますが、桶川宿がべに花で栄えた時代とゆかりがある「桶川稲荷神社」を訪問。

大きな神社ではありませんが、静かで落ち着いた、雰囲気の良い境内でした。

創建は長承3年(1134年)か嘉禄年間(1225~1227年)と伝わるので、宿場町以前からあった神社ですね。

元禄6年(1693年)に桶川宿の鎮守となります。

社殿前の両脇に石の灯籠がありますが、これは桶川宿とその周辺のべに花商人たちが安政4年(1857年)に寄進したもの。

石の台座には計24人のべに花商人の名が刻まれており、当時の繁栄を伝える貴重な文化財となります。

もともとは宿場側の不動堂に奉納されたものですが、明治時代の神仏分離により移設されました。

台座の一番右側には、先ほど店蔵を拝見した矢部家の名前もありました。

「日本一重い力石」 江戸一番の力持ち三ノ宮卯之助

境内には若者が力くらべなどに使った力石があった。

力石は神社では時々見かけますが、ここの力石には屋根が付いており、なにやらスペシャル感が漂いますね!

これまたでかい力石だな。。。

この力石は長さ1.25m、厚さ0.4m、重さ610kgの楕円形のもので、力比べに使った力石としては日本一重いといわれるもの。

嘉永5年(1852年)に岩槻の三ノ宮卯之助がこれを持ち上げたことが、当時の桶川宿の有力商人だった石主と世話人達の名と共に刻まれています。

へぇ~、なかなか凄い力石じゃないですか!

三ノ宮卯之助(1807-1854年)は旧岩槻藩三野宮村(現、越谷市)の出身。江戸で勧進相撲をおこない、江戸一番の力持ちと評判になった力士です。

三ノ宮卯之助の名が刻まされている力石は、各地に残っています。

\ 勧進相撲の詳しい歴史についてはこちらへ!/

「べに花ふるさと館」 市民の憩いの文化施設

明治時代の母屋や長屋門が残る

最後に「べに花ふるさと館」という施設に立ち寄ってみました。

桶川駅からは3kmほど離れた場所なので車で移動。公共交通機関で訪問する際は、桶川駅から循環バスの利用が便利そうです。

べに花ふるさと館は明治後期の民家を改築した文化施設。入口には立派な長屋門がありました。

施設の中心となる母屋は、当時の民家建築様式を伝える貴重な文化資産となるもの。

こちらの施設ではそば打ち教室や木工教室などの様々なイベントが開催され、市民の憩いや学びの場となっているそうです。

べに花による繁栄を象徴する桶川祇園祭

江戸時代から生産が盛んになった桶川のべに花は、「桶川臙脂(えんじ)」の名で全国に知られ、山形の「最上紅花」に次ぐ全国で2番目の生産量を誇った。当時は町の至る所にべに花畑があったそうですよ。

明治時代に入ると、べに花産業は化学染料の導入により次第に衰退しました。

べに花で栄えた江戸時代末期には、山車を繰り出す華やかな「桶川祇園祭」が町の祭礼として盛大におこなわれていました。

この桶川祇園祭は今日も桶川の伝統として残っており、毎年7月15日・16日に夏祭りとして開催されています。

桶川のランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

中山道六十九次を徹底的に歩きたい人向けの頼れる本。

コンビニ、トイレ、宿泊施設情報などもあり実践的な一冊!

旧桶川宿を歩きませんか?

歴史をたどりながらの宿場町歩きは、当時の歴史や意外な物に出会えたりして楽しいものです。

旧桶川宿でも、様々な歴史エピソードに出会うことができました。

そんな桶川は、東京からでも電車で1時間程度でアクセスできる場所ですよ。桶川宿を歩きに出かけてみませんか?

記事の訪問日:2022/1/30

桶川周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

桶川周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

周辺おすすめスポット(鷲宮神社ほか)

あわせて読みたい

元准勅祭社「鷲宮神社」、源頼朝をはじめ関東武士が武運を願った古社【埼玉・久喜市】

「鷲宮神社」は明治時代に明治天皇が定めた准勅祭社の一社にも選ばれている、関東を代表する一社です。鎌倉時代には源頼朝や執権北条氏から尊崇を受け、歴史書・吾妻鏡…

あわせて読みたい

「三ツ木・大野・前玉神社」の三社巡りで満願札を頂こう!【埼玉・鴻巣市】

「鴻巣前玉三社巡り」は、鴻巣市にある「三ツ木神社」「大野神社」、そして行田市にある「前玉神社」の三社をめぐって参拝するものです。めぐると「厄が去り、福を招き…

あわせて読みたい

何これ!?吉見百穴、ミステリアスな古代の穴の謎に接近!!【埼玉・吉見町】

埼玉県吉見町にある遺跡「吉見百穴」の前に立つと、崖面に無数の穴が開いているその異様な風貌に圧倒されます。百穴と言いつつその穴の数は200個を超える数に及び、また…

あわせて読みたい

【当日参加可】金笛しょうゆパークの工場見学が楽しいぞ!【埼玉・川島町】

埼玉県にある川島町は、その名の通り四方を川で囲まれた川の町です。そんな川島町には、「金笛しょうゆパーク」なる”醤油のテーマパーク”があるらしい!ということで出…

他の宿場町の記事もチェック!

あわせて読みたい

日光街道 埼玉六宿場、草加・越ヶ谷・粕壁・杉戸・幸手・栗橋を歩いてみよう!

江戸時代の五街道のひとつである日光街道は、江戸日本橋から徳川家康公を祀る日光山東照宮への主要道路として整備された、全長約142kmに及ぶ街道です。日本橋を出て千住…

あわせて読みたい

中山道「碓氷関所跡と旧坂本宿」、時が止まった峠の町を歩く【群馬・安中市】

かつて江戸時代、群馬県側の碓氷峠麓の町は、峠越えを控える旅人達で賑わった街道交通の要所でした。そんないにしえの峠のまちの面影を追って、「碓氷関所跡」と中山道…

<a href=”//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3694017&pid=889865292″ rel=”nofollow noopener” target=”_blank”><img src=”//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3694017&pid=889865292″ border=”0″></a>

関東近郊へは、気軽なバス旅で出かけてみない?