品川は昔より海に近く交通の便が良かったため、品川神社も創始したとされる源頼朝をはじめ、徳川家康が関ヶ原の戦いの戦勝祈願をおこなうなど、武将達からの崇敬を受けました。

境内では多くの鳥居や狛犬に出会え、都内では最大級の富士塚に登ることもできます。

そんな歴史を感じ、見どころも多い東京十社の一社でもある品川神社を紹介します。

目次

『品川神社』 東海道北品川の鎮守

「昇龍・降龍の鳥居」 大黒天が出迎え

品川神社は品川駅から京浜急行で2駅目の新馬場(しんばんば)駅が最寄り駅です。

駅から国道15号線を挟んだ場所にボコっとした台地があり、その上に品川神社は鎮座しています。

駅のホームからも高台に神社があるのがわかるんですね。

入口鳥居の脇に、七福神の中の一人である大黒天の石像があります。

品川には旧東海道沿いを歩く「東海七福神巡り」が設定されており、品川神社の大黒天はその一神に数えられます。

こちらの大黒さまは、かなり力が入った表情が印象的。

ふと、近くに大井競馬場があるのを思い出しまして、土地柄「差せ!」とか叫んでるのかな、とちょっと想像しちゃいました。

早々、不謹慎でスミマセン。

入口の鳥居は非常に凝った造りで、石の鳥居に龍が彫られています!

珍しいなあ~。

左右に装飾があり、それぞれ昇龍・降龍になっています。

結構、おどろおどろしい雰囲気ですね。

日光東照宮の唐門の木造柱の昇龍・降龍を思い出しましたが、石の鳥居のは初めて見たかも。

こちらは反対側の柱の龍。

鳥居は大正14年(1925年)に建造されたものです。

入口からして見どころ多くて、しばしウロウロ。

「境内は狛犬や石碑多し」

石段登った所にも狛犬がいました。

こちらは江戸時代の寛政4年(1789年)に奉納された狛犬でした。

狛犬にツノがありますが、日本の狛犬文化の創始とされる平安時代では、ツノがあるのが正統派スタイルだったらしいですよ。

品川神社には狛犬が多くあり、見て巡るのもなかなか楽しい。

庖丁塚

庖丁塚

「包丁塚」は使い古された庖丁と鳥獣魚介慰霊のために、品川区鮨商環衛組合連合会が建てたもの。

江戸時代より品川は江戸出入り口の要所の宿場町だったため、飲食関係の店が多いそうだ。

東海七福神めぐり発祥の碑

東海七福神めぐり発祥の碑

「東海七福神めぐり」は、旧東海道の品川宿周辺にある7ヶ所(4社・3寺で構成)の寺社・仏閣を巡る七福神巡りです。

昭和7年(1932年)、品川が大東京に編入された際、記念に定められました。

約4.5Km位を歩くコースで、七福神詣の元旦から1月15日までの期間には宝船と七福神像の授与があります。

品川神社のホームページにマップ(おめぐり図)があるので、挑戦してみてはいかが?

御岳神社

御岳神社

右手奥には「御岳神社」。

山に見立てた2m程度の高台に祀られています。

境内中程の鳥居を抜けると、またまた狛犬に出会います。

こちらは備前焼の狛犬でしたよ!関東では珍しいのでは?

江戸時代後期の文政13年(1830年)年に奉納されたもののよう。

焼かれた備前(現・岡山県)の窯元の名前も彫られている。

江戸時代に遠方から取り寄せしていることからも、かなりのこだわりの逸品とみた。

「都内で2番目に古い鳥居」

社殿の手前にある鳥居は、江戸時代初期の慶安元年(1648年)に造られたもの。

3代将軍・徳川家光公の側近・堀田正盛公が奉納した石鳥居だそう。

こちらは鳥居としては、都内で上野東照宮に次いで2番目に古いそうです。

品川区の指定有形文化財。

「社殿」 源頼朝の勧請

そしてこちらが社殿です。

現在の社殿は、老朽化により昭和39年(1964年)に新築されたものです。

御祭神は天比理乃咩命(あめのひりのめのみこと)・宇賀之売命(うがのめのみこと)・素盞嗚尊(すさのおのみこと)の3祭神です。

ここで品川神社の由緒を紹介します。

- 品川神社の由緒

- 平安時代末期・文治3年(1187年):源頼朝公が安房国の洲崎明神(現・千葉県館山市鎮座)の天比理乃咩命をお迎えして、海上交通安全・祈願成就されたのが創始。

- 鎌倉時代末期・元応元年(1319年):二階堂道蘊(どううん)公が宇賀之売命(お稲荷様)をお祀りした。

- 室町時代中期・文明10年(1478年):太田道灌(どうかん)公が素盞嗚尊(天王様)をお祀りした。

- 慶長5年(1600年):徳川家康公が関ヶ原の戦い出陣の際に戦勝祈願した。

その後、祈願成就の御礼として仮面(天下一嘗の面)・神輿(葵神輿)などが奉納される。

- 江戸時代・寛永14年(1637年):徳川3代将軍・家光公により品川東海寺が建立され、その鎮守に定められる。

以後、元禄7年(1694年)・嘉永3年(1850年)の社殿の焼失の際、徳川将軍の命により再建が行われる等将軍家の庇護を受けた。

- 明治元年(1868年):明治天皇が「准勅祭神社」の一つに定められた。

海に近いため交通の便が良く、さらに江戸時代には江戸に近い要所の宿場町となった品川。

そんな位置にあった品川神社は、それぞれの時代において武将や将軍家と深い繋がりがあったようです。

現在は元准勅祭神社として、東京十社に数えられています。

手水舎の額には、例大祭で神輿の屋根に付けられた「天下一嘗の面」が描かれています。

例大祭は例年6月に開催され、現在は神輿にはレプリカの面を付けているようです。

家康公奉納の天下一嘗の仮面は、宝物殿に保管されています。

宝物殿は正月期間、6月の例大祭期間中、11月中の土・日・祝日に公開。

それ以外の期間は、事前予約にて見学できるようですよ。

「阿那稲荷社」 御神水で銭洗い

社殿参拝の後、正面右手にある境内社「阿那稲荷社」を巡ってみます。

小さな鳥居の並びをくぐり、奥へ。

鳥居を抜けると阿那稲荷社の社があります。

こちらは上社と呼ばれ「天の恵みの霊」を祀っているそうです。

阿那稲荷社は上社・下社の2社で構成されてまして、下社へ通ずる鳥居が並んでます。

台地の地形を生かした配置ですが、何やら秘めやかな雰囲気ですわ。

こちらが下社。

額に「一粒萬倍」とありますが、どういうことでしょう??

それでもって、こちらがありがたい「一粒萬倍(いちりゅうまんばい)の御神水」。

湧き水ですかね?

一粒の米が萬倍の稲穂となるように、大きな御利益が頂ける水のようです!

特に印鑑・銭にこの水を注ぐと吉とあります。

本日は生憎印鑑を持ち歩いてないなあ。。。

「浅間神社」 三遊亭円丈奉納の狛犬

「浅間神社」は入口の石段を登ったすぐの場所にある境内社。

この裏手には富士塚があり、そちらと対の存在となる富士山信仰の神社です。

社殿の前の勇ましい狛犬は、台座も凝っているぞ!

色のついた富士山が描かれ、その上に敷かれた雲に狛犬が乗っている。

これ、実は落語家の故・三遊亭円丈(さんゆうてい えんじょう)氏が、平成16年(2004年)に奉納したものなんです。「くも狛犬」と命名されています。

三遊亭円丈氏は、日本参道狛犬研究会なる会を発足する程の狛犬好きとして知られてたんですよ~。

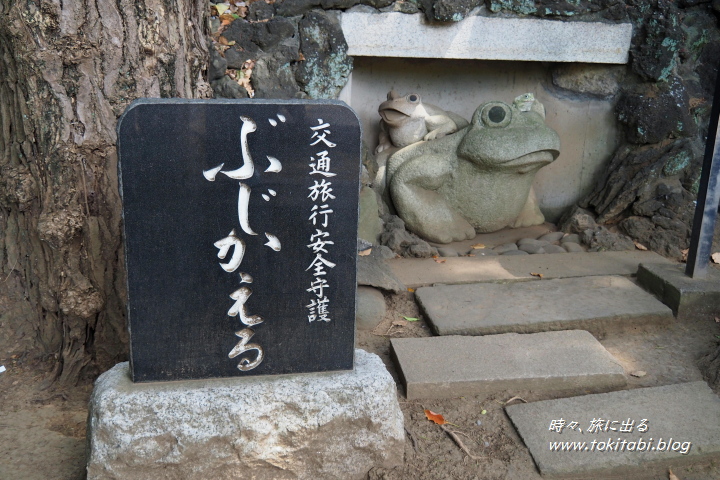

傍には交通旅行安全守護「ぶじかえる」の蛙の石像。

どうも、富士+蛙のふじ蛙から来ている気がするが。。。

「富士塚」 ミニ富士登山!

最後に、都内でも最大級ともいわれる品川神社の「富士塚」を紹介。

富士塚は、富士信仰の集団(=富士講)が富士山の遥拝所として、また実際の富士山への登山ができない講員向けに造った代用の山です。

富士塚は江戸時代に大変盛んになりました。

これ、実は登るのがちょっと楽しみだったんだよね。

富士塚の登山道入口は、神社入口の石段途中にあります。

1合目から9合目までの標石が配置され、まさに本格的なミニチュア富士山!

毎年7月上旬には、講社による山開きの神事が現在もおこなわれているそうです。

神事が継続されている富士塚は少ないらしいですよ。

2合目ではちょっと怖そうな者達が見守ってくれてます。鬼か?

- 品川神社 富士塚の変遷

- 明治2年(1869年)、北品川宿の丸嘉講社(まるかこうしゃ)の講中300人により造築。

- 神仏分離政策で一時破壊、明治5年(1872年)に再築。

- 大正11年(1922年)、国道第一京浜建設のため現在地に移築。

紆余曲折あって、現在地に落ち着いたようですね。

山肌の広範囲に溶岩(本物?)が施され、リアルな仕上がり。

7合目から頂上に向けてちょっぴり険しくなりますが、頂上はすぐそこです!

最後の石段を登ると、はい!眺めの良い山頂に到着。

国道15号線を眼下に、高架を走る京急の電車をも見下ろせる眺めはプチ絶景。

地上からは約15m程の高さになります。

昔はビルも無く、もっと遠くまで見通せたのでしょうなあ。

富士塚は品川区指定有形民俗文化財になっています。

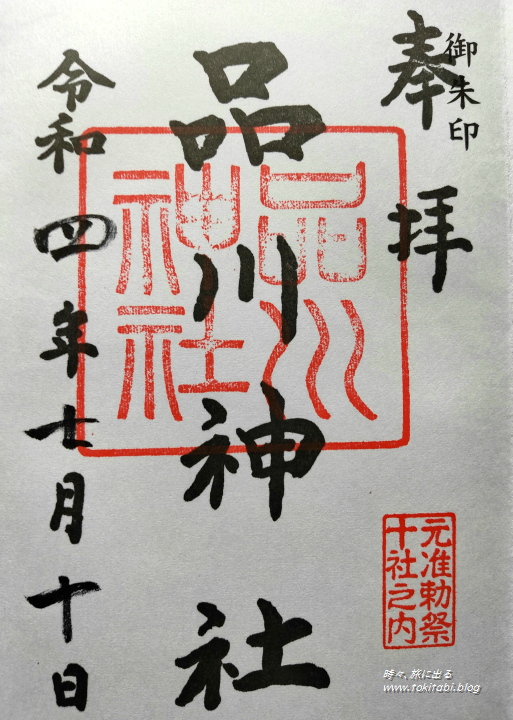

御朱印

アクセス

品川神社

公式ページ

住所:東京都品川区北品川3丁目7-15(GoogleMapで開く)

アクセス:

電車)

・京浜急行「新馬場駅」北口から徒歩1分

・JR「品川駅」から徒歩15分(800m)

・JR・東急「大井町駅」から東急バス(品94・渋41)で、「新馬場駅」下車徒歩3分

車)

・駐車場あり(国道15号側から入場)

神社に参拝に行くと、神々についてや神社施設の呼び名・役割について知りたいけど、聞ける相手もいない!

ってことありません?そんな時、網羅範囲が広い本書は結構頼もしいですよ!

品川神社へでかけてみませんか?

品川神社を紹介しましたが、いかがでしたか?

新旧様々な興味深い奉納物があり、歴史の由緒を感じたり物珍しさで興味津々になったりと、見どころの多い神社でしたよ。

富士塚については、地元で気軽に富士山参拝を可能にしちゃうシステムを編み出した、江戸庶民の知恵を感じますね。

そんなことで、時間をかけてゆっくり参拝することをオススメしたい神社でした。

品川神社に参拝に出かけてみませんか?

記事の訪問日:2022/7/10

近隣スポットもチェック!

あわせて読みたい

専用御朱印帳でめぐる「東京十社」、ミニ絵馬集めも楽しい!【東京】

江戸時代から明治時代へと移った明治元年、明治天皇は准勅祭神社を制定し東京の鎮護を御祈願されました。そのうちの東京23区にあり、東京を代表する神社をめぐる「東京…

あわせて読みたい

赤坂氷川神社、徳川吉宗建立の社殿をはじめ江戸の情景が多く残る【東京・港区】

「赤坂氷川神社」は東京都心の赤坂にありながら、緑に囲まれた静かな鎮座地にあります。 江戸時代、かつて赤坂には紀州藩の中屋敷があったため、徳川8代将軍吉宗公の崇…

あわせて読みたい

生々しい息遣いが残る!「岡本太郎記念館」のアトリエ、太陽の塔にも遭遇【東京・港区】

「岡本太郎記念館」は東京・南青山の閑寂な街の一角にありますが、一たび記念館の中に入るとそこには刺激的な空間が広がっています。生前40年以上彼が生活した空間です…

あわせて読みたい

見て驚け!丹下健三の刺激的な建築物7選、代々木競技場ほか【東京】

昭和から平成にかけて活躍した建築家、丹下健三氏。日本を代表する建築家にとどまらず、国際的な活躍により「世界のタンゲ」と呼ばれました。 丹下氏は時代の先を見据え…

さらに「東京都」に関する記事を探す