「赤坂氷川神社」は東京都心の赤坂にありながら、緑に囲まれた静かな鎮座地にあります。

江戸時代、かつて赤坂には紀州藩の中屋敷があったため、徳川8代将軍吉宗公の崇敬を受けました。

境内は戦災や震災を免れたため、吉宗公命による社殿をはじめ、江戸時代の奉納品が残り見どころも多いですよ。

元准勅祭神社として東京十社に数えられ、厄除け・縁結びのご神徳もある赤坂氷川神社を紹介します。

目次

「赤坂氷川神社」 江戸時代の奉納品が多く残る

鎮座地近隣には勝海舟宅もあった

赤坂氷川神社へは、東京メトロの赤坂駅から向かいました。

住宅街を抜け神社の西側に差しかかると、神社に続く「本氷川坂」が現れます。

赤坂氷川神社の前身は本氷川明神と呼ばれ、坂の途中にあったことからその名が付いたそうだ。

江戸時代末期、坂下には幕臣だった勝海舟の邸宅がありました。

大銀杏ほか、緑豊かな境内

赤坂にもこんなに静かな一角があるんだな、なんて思いつつ進み、やがて正面の一の鳥居に到着。

緑に囲まれた境内に、真っすぐとした参道が続きます。

参道脇には、年代を感じさせる石灯籠が並びます。

赤坂氷川神社の境内は、幸運なことに戦災や震災を免れています。

そのため、江戸時代の社殿をはじめ、貴重な建物や奉納物が多く残っています。

そんな境内では、石灯籠や狛犬を見てまわるのも楽しみの一つとなります。

赤坂氷川神社は平安時代の天暦5年(951年)、氷川明神としての創祀されます。

近江の蓮林僧正が東国修行でこの地で一夜を明かした際、夢中の御祭神のお告げにより氷川明神の社殿を一ツ木村(赤坂4丁目付近)に建て、お祀りしたのが始まりと伝わります。

当初の鎮座地は、少し離れた場所だったようです。

大銀杏

大銀杏

港区の天然記念物の「大銀杏」。

推定樹齢450年、幹の周囲は約7.5mにもなります。

昭和20年の東京大空襲で損傷を受けましたが、秋になると色鮮やかな黄葉を見せます。

強い生命力を持っているようですね~、パワーを頂けそうです。

江戸時代から神社を見守ってきた、当社のシンボルとなります。

江戸時代の石灯籠や狛犬が多く残る

二の鳥居

二の鳥居

江戸時代、赤坂には紀州藩の中屋敷がありました。

紀州藩は8代将軍である徳川吉宗公を輩出したことから、当社への幕府の尊信も高まりました。

明治時代には、明治天皇が制定された「准勅祭社(じゅんちょくさいしゃ)」の一つにも定められました。

現在では元准勅祭社として、「東京十社」に数えられています。

*准勅祭社:明治天皇陛下のいらっしゃる皇城を守護する神社のこと

明治時代の狛犬

明治時代の狛犬

二の鳥居の横には、獅子山に乗っかったタイプの明治時代の狛犬。

しかし、境内には7対もの狛犬があるらしい。

さまざまな時代の狛犬を見比べられるのは、贅沢だなぁ。

左側の狛犬だけ構えの型になってたりして、ちょっと変わっている。

「包丁塚」は、料理人の使い古した包丁を納め感謝するもの。

毎年10月上旬には、包丁塚祭も行われるそうです。

昭和49年に、赤坂青山料飲組合により建立されたもの。

赤坂は飲食店も多そうですね。

貴重な江戸型山車を展示

「山車展示場」では、貴重な江戸型山車が公開されていた。

ガラス越しでなく、生で身近に見れるのも珍しいなあ。

江戸一番の祭は山王日枝と神田明神の天下祭でしたが、最盛期の赤坂氷川祭はそれに次ぐ規模だったそうですよ。

展示されている、高さ約7mの山車は、全国的にも珍しい「三層型」構造。

でかっ!

山車は徳川将軍もご覧になるため、江戸城内まで挽き回しがされた。

その際、城門をくぐすため、最上部の人形が上下するカラクリを備えている。

それが江戸型山車の最大の特徴なんだそうです。

江戸の知恵、ですなぁ。

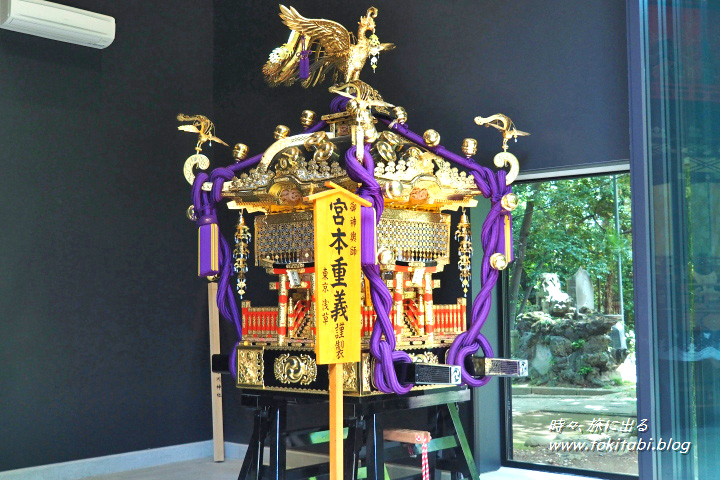

こちらは御神輿。

かつて「江戸の祭の華」といわれた山車は時代とともに廃れ、残っているものは少ないそう。

震災などの影響もあり、祭りの主役は御神輿に移っていったんだって。

山車の維持は大変そうですものね。

都内神社で最も古い狛犬

三の鳥居の先の中門を抜けると、社殿エリアになります。

三の鳥居の狛犬は、江戸時代後期の弘化3年(1846年)奉納の狛犬。

江戸時代の狛犬

江戸時代の狛犬

中門両脇に構える狛犬はさらに古く、江戸時代の延宝3年(1675年)の建立だそうだ。

こちらは、実は都内の神社に現存する石造狛犬の中では、最も古い狛犬だそうです。

約350年前の製造ですが、けっこう綺麗な状態ですね!

中門前の石灯籠は、旧地からの遷座を担当した老中・水野忠之が、社殿完成を記念して奉納したものとのこと。

港区登録有形文化財に指定されています。

徳川吉宗の命の権現造りの社殿

こちらが社殿です。

赤坂氷川神社には、素盞嗚尊(すさのおのみこと)・奇稲田姫命(くしいなだひめのみこと)・大己貴命(おおなむちのみこと)の3神が御祭神として祀られています。

素盞嗚尊は古来より厄除の御神徳をもつ、とされます。

また、素盞嗚尊と奇稲田姫命の夫婦神、その子孫の大己貴命が祀られていることにより、「縁結び」の御神徳があるとされます。

社殿は、江戸時代の建物が現存する貴重なもの。

東京都指定の有形文化財です。

社殿は徳川8代将軍吉宗公の命による建立。

享保14年(1729年)に、老中・水野忠之に命じて社殿を造営。

翌、享保15年に一ツ木村から現在地へ遷座、吉宗公直々のご参拝もありました。

以降、14代将軍家茂公まで幕府の崇敬を受けました。

社殿は、本殿・幣殿・拝殿の三つの建物が一体化した権現造りです。

当時、幕府は財政難に瀕している時代。

そんな時世を反映して、将軍様の命にしては派手な彫り物もなく、質素な感じにまとまっています。

境内の樹に結ばれた縁結びみくじが愛らしいです。

干支のおみくじも可愛らしいですね!

「赤坂サカスの茜まつり」 猿の山車が!

赤坂といえばTBS。

その界隈の赤坂サカスでお茶でもと思ったら、思いがけなく出張中の赤坂氷川山車に出会いました。

披露されていた猿の山車は小ぶりな方ですが、上段に六角形の高欄を持つのが珍しいそうだ。

本日は赤坂サカスの「茜まつり」が開催されていました。

TBS本社ビル前には特設ステージが設置されており、にぎやかでした!

地元の祭り・イベントといえば、やはり赤坂氷川神社の出番なんですね。

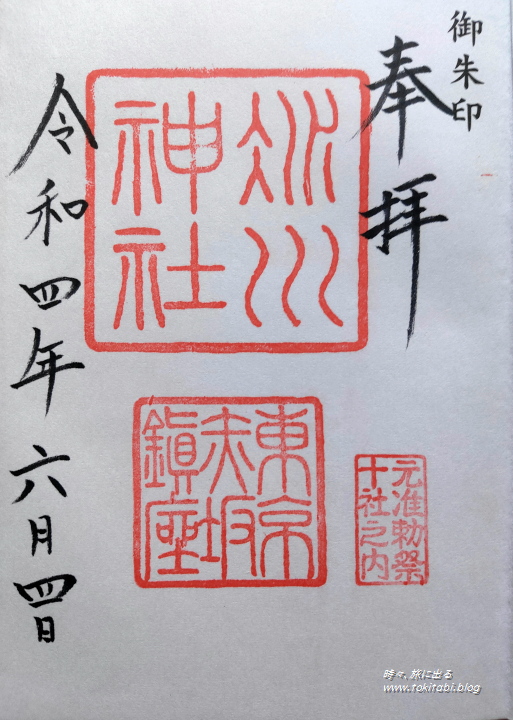

赤坂氷川神社の御朱印

御朱印を直書きで頂きました。

赤坂氷川神社の詳細情報・アクセス

赤坂氷川神社

公式ページ

住所:東京都港区赤坂6-10-12(GoogleMapで開く)

アクセス:

電車)

・東京メトロ千代田線「赤坂駅」(6番出口)から、徒歩約15分

・東京メトロ日比谷線・都営大江戸線「六本木駅」(7番出口)から、徒歩約15分

・南北線「六本木一丁目駅」(1番出口)から、徒歩約10分

・銀座線「溜池山王駅」(12番出口)から、徒歩約10分

車)

・境内に9台の駐車スペース有

赤坂のランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

赤坂周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

赤坂周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

赤坂氷川神社へ出かけてみませんか?

赤坂氷川神社の紹介をしましたが、いかがでしたか?

都心にありながら緑に囲まれた境内を歩くのは心地よく、多くの狛犬や石灯籠にも目を奪われリフレッシュできました!

神社周辺の閑寂な坂の多いエリアを散策するのも楽しいですよ。

周辺には赤坂サカスや東京ミッドタウンのような都心ならではを楽しめる施設もあり、参拝のみならず近隣で一日色々楽しめそうです。

赤坂氷川神社の参拝に出かけてみませんか?

記事の訪問日:2022/6/4

関東近郊へは、気軽なバス旅で出かけてみない?

近隣スポットもチェック!

あわせて読みたい

専用御朱印帳でめぐる「東京十社」、ミニ絵馬集めも楽しい!【東京】

江戸時代から明治時代へと移った明治元年、明治天皇は准勅祭神社を制定し東京の鎮護を御祈願されました。そのうちの東京23区にあり、東京を代表する神社をめぐる「東京…

あわせて読みたい

生々しい息遣いが残る!「岡本太郎記念館」のアトリエ、太陽の塔にも遭遇【東京・港区】

「岡本太郎記念館」は東京・南青山の閑寂な街の一角にありますが、一たび記念館の中に入るとそこには刺激的な空間が広がっています。生前40年以上彼が生活した空間です…

あわせて読みたい

神田神社で、江戸の歴史と新旧文化の融合にワクワク!【東京・千代田区】

かつて徳川家康は、関ケ原の合戦の戦勝を神田神社に祈願。すると見事に勝利をおさめ、以来、江戸の総鎮守として広く崇敬を受けます。そして祭神の一人には平将門がいま…

あわせて読みたい

「新宿熊野神社」西新宿高層ビルの谷間にたたずむ総鎮守【東京・新宿区】

西新宿の新宿中央公園の辺りは、実は江戸時代は川や滝が流れる景勝地だったって想像できます?新宿中央公園の一角に鎮座する新宿の総鎮守「熊野神社」では、そんな新宿…

さらに「東京都」に関する記事を探す

都会にありながら静けさを感じる神社をさらにチェック!

あわせて読みたい

新宿 花園神社、都会の真ん中、緑と静寂に包まれた空間で癒やされる【東京】

「花園神社」は都会の真ん中である新宿にありながら、鳥居をくぐり境内に入ると、そこには喧騒から切り離された静かで緑豊かな境内があります。鮮やかな朱色で統一され…

あわせて読みたい

江戸城鎮守「山王日枝神社」、巨大な山王鳥居に圧倒!【東京・千代田区】

千代田区永田町にある「日枝神社」は、徳川家康が江戸城を築城した当時、その城内に鎮座していた神社なんですね。徳川将軍家から産土神として崇敬を受け、現在も皇城鎮…

あわせて読みたい

「新宿熊野神社」西新宿高層ビルの谷間にたたずむ総鎮守【東京・新宿区】

西新宿の新宿中央公園の辺りは、実は江戸時代は川や滝が流れる景勝地だったって想像できます?新宿中央公園の一角に鎮座する新宿の総鎮守「熊野神社」では、そんな新宿…

さらに「神社」に関する記事を探す