東京下町の亀戸に鎮座する「亀戸天神社」は、菅原道真公を祀る神社。

江戸時代、太宰府天満宮の神官が、東の地の天満宮として創建しました。

境内は、九州の太宰府天満宮を模して造営されています。

大宰府天満宮同様に配置された境内の心字池や橋を進みながら、道真公が眠る南の地に想いを馳せてみましょう。

東京スカイツリーが見え隠れするのも楽しい、見どころ多い境内を紹介します。

目次

『亀戸天神社』 東の大宰府天満宮を参拝

菅原道真公を祀る、亀戸天満宮とも

東京下町にあり菅原道真を祀る「亀戸天神社」。

江戸時代は亀戸天満宮、また、東の大宰府天満宮の意で東宰府(ひがしさいふ)天満宮とも呼ばれていました。

地元では親しみを込めて、「亀戸の天神さま」と呼ばれているようですよ。

本日はそんな亀戸天神社の境内をめぐり紹介します。

「男橋・平橋・女橋」 九州の太宰府天満宮を模す

大鳥居をくぐって境内へ。

すぐに男橋と呼ばれる太鼓橋がありますが。。。

おっと、この橋、東京スカイツリーの絶好の撮影スポットになってますね!

神社とスカイツリーとの距離は、2km程度で非常に近いんですよ。

境内各所からツリーが見え隠れするのも、亀戸天神社参拝の楽しいところでした。

境内には「心字池(しんじいけ)」があり、そこに架かる橋を越えながら社殿に向かいます。

心字池はその名のとおり、「心」の文字にかたどられた池。

上空からじゃないと字の形は分かりませんが、感じ取りながら歩くってことなんでしょうね。深いなあ。

訪問時はシーズンオフでしたが、池の周囲には梅の木や藤棚があります。

亀戸天神社は、花の名所としても良く知られています。

梅まつり・藤まつりの時期には、特に多くの参拝客が訪れるそうですよ。

なかでも菅原道真公とゆかりがが深い梅の木は、約200本が植えられています!

太鼓橋との組み合わせで、花々は映えそうですね。

男橋の先にも橋が続きます。

心字池には九州の太宰府天満宮にならい、男橋を含め3つの橋が架かります。

池と橋は、人の一生に見立てられているらしいんですよ。

最初の太鼓橋(男橋)は過去の人生を、次の平橋(ひらばし)は現在を、つぎの太鼓橋(女橋)は希望の未来を現すんですって。

人生を振り返りながら社殿に向かうというのも、感慨深いですなあ。

池をのぞくと、ちょっと気持ち悪いくらいの数の亀が!うへ~。

ちなみに亀戸の地名は、昔この一帯が亀のような形の島だったことに由来するそう。

亀つながりで大事にされているのかな。

女橋まで進むと、見え隠れしていた社殿が徐々にお目見え。

直進しているのに社殿がなかなか見えてこない参道というのも、ちょっと不思議な感じです。

徳川幕府の社地寄進により発展

3つの橋を越え、開けた視界の先に社殿が現れます。

社殿

社殿

亀戸天神社には、天満大神として菅原道真公が祀られます。

相殿で祀られているのが、菅原家の祖神である天菩日命(あまのほひのみこと)です。

社殿

社殿

- 亀戸天神社の由緒

- 正保3年(1646年):九州の太宰府天満宮の神官で菅原道真公の末裔・菅原大鳥居信祐公が、亀戸村の小さな祠に御神像をお祀りしたのに始まる。

*菅原大鳥居信祐公は亀戸天神社初代別当。

- その後、徳川幕府が本地を明暦大火の復興事業地とし、4代将軍家綱公がその鎮守として現在の社地を寄進。

- 寛文2年(1662年):菅原大鳥居信祐公が、社殿や楼門・心字池・太鼓橋などを太宰府に倣って造営。当時は亀戸宰府天満宮と称した。

- 明治6年(1873年):東京府社となり亀戸神社と改名。

- 昭和11年(1936年):現在の亀戸天神社へ改名。

現在は明治時代の元准勅祭神社として、東京十社に数えられます。

江戸時代の建造物は、残念ながら昭和20年(1945年)の空襲によりほぼ焼失。

社殿は昭和54年(1979年)に再建されたものです。

神楽殿

神楽殿

社殿向かって右手の「神楽殿」。

新年を祝う「歳旦祭(さいたんさい)」などで、お囃子が奉納されます。

神楽殿

神楽殿

道真公関連の題材と思われる、彫刻が彫られていました。

梅の花が一杯!

「御神牛」 牛は道真公とのゆかりが深い

御神牛

御神牛

社殿の左手には「御神牛(ごしんぎゅう)」の像。

触れた部分の病を治し、知恵が頂けるとされます。

色が変わっている部分が、願掛けの人気箇所なんでしょうなぁ。

菅原道真公は承和12年(845年)の乙丑(きのとのうしの)年生まれで、以来、牛とはゆかりが深かいとされます。

太宰府で亡くなられた際、御遺体をのせた車をひく牛が、急に座り込み動かなくなった。

それが菅原道真公のご意思とされ、その地を埋葬地とした。

それが九州・太宰府天満宮建立の起源なんだそうですよ。

五歳菅公像

五歳菅公像

「五歳菅公像(ごさいかんこうぞう)」。

道真公が5歳の時、庭の紅梅について詠んだ和歌が、台座に刻まれています。

5歳で和歌を詠われるとは!

さすが学問の神様、早熟だったんですね~。

鷽の石像

鷽の石像

こちらは「鷽(うそ)の石像」。

亀戸天神社では、「うそ替え」という神事が1月に行われます。

太宰府天満宮のお祭りの際、鷽という鳥が害鳥を駆除した、という言い伝えから始まります。

この鷽を嘘に見立て、鷽(嘘)を取り(鳥)替えるということで幸運・開運を招く、という習わしなんだそうだ。

神事当日は神社の神職が彫った鷽が境内に並び、参拝者は古い鷽を新しい鷽と交換してお参りするとのことです。

書いててウソだかホントだか、ちょっとややこしくなったが(苦笑)。

主に菅原道真を祭神とする神社・天満宮でおこなわれる、特殊神事なんだそうです。

「御嶽神社・紅梅殿・弁天社」 境内社

御嶽神社

御嶽神社

境内社もめぐってみましょう。

「御嶽(みたけ)神社」には、道真公の教学・御祈の師だった法性坊が祀られています。

寛文9年(1669年)に九州の太宰府御嶽山より勧請されました。

太助灯籠

太助灯籠

御嶽神社内には、江戸時代の天明元年(1781年)奉納の石灯籠があります。

弁天社

弁天社

女橋のたもとにある 「弁天社」。

太宰府天満宮の心字池の畔に鎮座する、志賀社を勧請したもの。

当時の文人が不忍池の弁天堂に見立てたことから、弁天社と呼ばれるようになったそう。

紅梅殿

紅梅殿

心字池の西側にある「紅梅殿」。

寛文2年(1662年)に、太宰府天満宮の御神木・飛梅の実生を勧請。

社殿前に奉斎したのが、社の起源だそうです。

社殿とスカイツリーのコントラストが楽しい!

訪問日は雲の流れが速く、コロコロと変わりやすい天気でした。

そんな中で社殿の背後で雲間に見え隠れする、スカイツリーの眺めが楽しかった。

あっ、見えてきた、見えてきた!なんて感じでね(笑)。

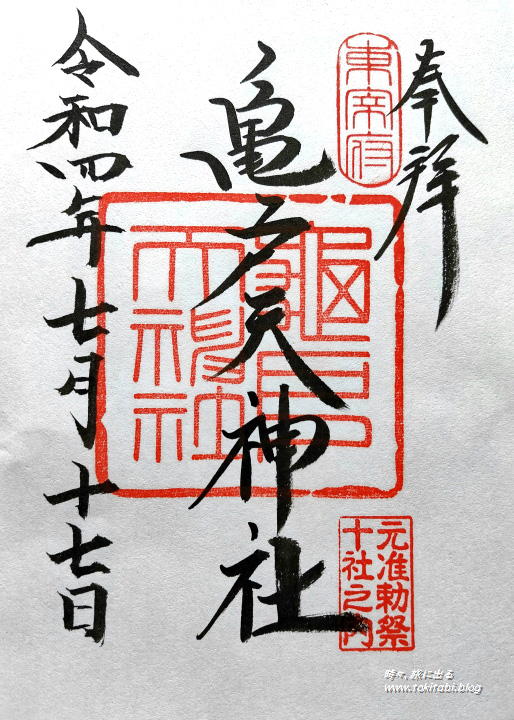

亀戸天神社の御朱印

神社に参拝に行くと、神々についてや神社施設の呼び名・役割について知りたいけど、聞ける相手もいない!

ってことありません?そんな時、網羅範囲が広い本書は結構頼もしいですよ!

亀戸天神社の詳細情報・アクセス

亀戸天神社

公式ページ

住所:東京都江東区亀戸3丁目6番1号(GoogleMapで開く)

アクセス:

電車)

・JR「亀戸駅」北口から徒歩約13~15分

・JR・東京メトロ「錦糸町駅」北口から徒歩約15分

車)

・駐車場あり

亀戸天神社周辺の立ち寄りスポット

「船橋屋」 くず餅の元祖の店

参拝の後に立寄りたい周辺スポットを、いくつかご紹介。

亀戸天神社にほど近い場所にあるのは、老舗和菓子屋「船橋屋」の本店。

くず餅の元祖の店として知られます。開業は文化2年(1805年)。

伝統製法で作られたくず餅は、しなやかで弾力ある絶妙な歯応えが楽しめます。

イートインもありますよ!

「亀戸梅屋敷」 名産品販売やイベント開催など

「亀戸梅屋敷」は、名産品販売やイベントをおこなう観光施設。

JR亀戸駅と亀戸天神社の、ちょうど中間地点あたりにあります。

江戸切子のショップ・ギャラリーもあり、見るだけでも楽しい。

「亀戸ぎょうざ」 下町の名店に立寄ろう!

JR亀戸駅北口を出てすぐの裏路地にあるのは、地元名物「亀戸ぎょうざ」。

「街角の名店」の呼び名が似合う店構えがいい!

店の前には入店待ちの長い列。

ですが比較的回転が良いようで、ほどなく入店。

餃子1人2枚がお約束で、デフォルトでオーダーが入る。

練りからしが添えられるのが珍しい。

小振りでカリカリッとした食感が良く、重くないので何枚でもイケそう。

思わず追加の一皿とビール!ですねぇ。

メニューにライスは無く、文字どおりの餃子専門店でした。

活気がある下町中華屋の雰囲気が楽しかった。

亀戸天神社周辺ランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

亀戸天神社に参拝に出かけてみませんか?

東の太宰府天満宮と呼ばれる、亀戸天神社を紹介しました。

いかがでしたか?

九州の太宰府天満宮を模した境内は、色々と見どころも多く沢山の御利益が頂けました。

花の天神様とも呼ばれますので、今度は梅か藤の花が咲く季節に訪問してみたいです。

亀戸天神社に参拝に出かけてみませんか?

記事の訪問日:2022/7/17

亀戸天神社周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

亀戸天神社周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

近隣スポットもチェック!

あわせて読みたい

専用御朱印帳でめぐる「東京十社」、ミニ絵馬集めも楽しい!【東京】

江戸時代から明治時代へと移った明治元年、明治天皇は准勅祭神社を制定し東京の鎮護を御祈願されました。そのうちの東京23区にあり、東京を代表する神社をめぐる「東京…

あわせて読みたい

大相撲ゆかりの富岡八幡宮、建ってる石碑も横綱級!【東京・江東区】

東京都江東区にある「富岡八幡宮」は、江戸最大の八幡様です。この神社には相撲に関連する多くの、しかもかなり巨大な記念碑が建っているのをご存じですか?これは富岡…

あわせて読みたい

根津神社の千本鳥居につつじが映える!江戸時代の建築物も見逃せない【東京・文京区】

東京都文京区にある「根津神社」は、1900年以上前の創建といわれる歴史ある神社。境内には徳川将軍・綱吉の命による、江戸時代の社殿が残っており貴重です。そんな根津…

あわせて読みたい

築地本願寺、ここはインドか!?型破りな魅力の秘密に迫る【東京・中央区】

東京下町のイメージが強い築地界隈に、一際エキゾチックな雰囲気が漂う「築地本願寺」があります。日本の寺院のイメージからかけ離れた外観ですが、内部はさらに異国感…

関東近郊へは、気軽なバス旅で出かけてみない?