1900年以上前の創建といわれる「根津神社」は、長い歴史のある古社です。

境内には徳川将軍・綱吉の命による、貴重な江戸時代の社殿その他一式が残っています。

根津神社にはつつじ苑があり、春には3千株のつつじが咲き誇ります。千本鳥居をバックにつつじが咲く景観は情緒たっぷり!

そんな根津神社の見どころと、つつじまつりの様子を紹介します。

目次

徳川綱吉命の社殿が現存する境内をめぐる

元准勅祭社、現在は東京十社の一社

下町風情が感じられる谷根千エリアにあり、長い歴史を持つ根津神社には一度参拝したいと思っていました。

せっかくなら名所として知られるつつじ開花の時期に!ということで、4月中旬の「文京つつじまつり」開催中の根津神社に出かけてみました。

訪問日は天気もまずまずということもあり、参拝者も多く活気を感じさせる境内でした。

鳥居脇の社号碑には、「元准勅祭(もとじゅんちょくさい)」の文字が刻まれています。

准勅祭社とは?

慶応3年(1867年)10月、徳川15代将軍・慶喜による大政奉還により、徳川幕府に終止符が打たれました。同年、明治天皇が王政復古を宣言し、年号は明治へと改元されます。

江戸は東京と改められ、江戸城は皇居となり首都東京が新しくスタートしました。

明治元年11月8日、明治天皇は東京の鎮護を祈るために、東京とその付近の神社12社を「准勅祭社」と定めました。根津神社もその一社となります。

准勅祭社の制度は明治時代に廃止されたので、現在は元准勅祭社と呼ばれています。

昭和50年(1975年)に天皇御即位50年を迎えた際、東京都区内の元准勅祭社が「東京十社」に定められました。根津神社も東京十社の一社に数えられています。

江戸時代の楼門を抜け境内へ

境内に入ると神橋の先に見えてくる楼門。

本日は私以外の来場者のカメラは楼門ではなく、ほぼ、つつじ苑に向いてる感じですね(笑)。つつじ苑見学へは、一通り参拝した後に向いたいと思います。

朱色の漆塗りの「楼門」は、華やかでありながら落ち着いた雰囲気です。

宝永3年(1706年)の建築物で、都内に現存する唯一の江戸時代の楼門として貴重。国の重要文化財に指定されています。

根津神社の起源は遡ること今から1900年程前といわれ、日本武尊(やまとたけるのみこと)による創建だと伝わります。

楼門の1階左右には随身像が納められていますが、こちら右側の像のモデルは水戸黄門こと水戸光圀公だといわれていますよ。

元は甲府藩 徳川綱重の下屋敷地だった

楼門を抜けて進むと、透塀に囲まれた社殿エリアが現れます。

ちなみに根津神社が移転してくる前のこの地には、甲府藩・徳川綱重(つなしげ)の下屋敷がありました。

文京区は江戸時代に多くの大名屋敷があった地です。

良く知られる代表的なものを見ると。。。赤門で知られる東京大学本郷キャンパスは、元加賀藩前田家の上屋敷です。

現在は国特別名勝に指定されている小石川後楽園は、水戸徳川家の上屋敷跡。同じく国特別名勝に指定されている駒込の六義園は、柳沢吉保が作った大名庭園でした。

徳川綱重(つなしげ)(1644-1678年)

徳川3代将軍・家光の次男(3男説もあり)で、甲府藩の初代藩主。

幼少期より聡明で、弟・徳川綱吉と共に将軍候補とされたが、将軍職には就かず甲府藩主として統治を担った。子は後の6代将軍・家宣となる。

特別史跡・特別名勝「浜離宮恩賜庭園(はまりきゅうおんしていえん)」は、綱重の別邸だった場所として知られる。

根津神社に残る江戸時代の建物は、先ほどの楼門のみならず、唐門や透塀や西側の門、さらには社殿一式が江戸時代の現存建造物となっています。これらはすべて国重要文化財です。

火事の多かった江戸において、これだけの規模で残ってる建築群は貴重ですよね。

徳川家宣の生誕地、徳川綱吉が社殿を造営

唐門をくぐり進むと、金色に輝くパーツが随所に使われた、荘厳さと重厚さを併せ持つ社殿が鎮座しています。

寛文2年(1662年)、徳川綱重(つなしげ)の子である家宣(いえのぶ)がこの地で誕生します。

綱重の弟だった徳川5代将軍・綱吉には、男子の実子がいなかった。そのため家宣は跡継ぎとして綱吉の養子となり、後に6代将軍となります。

家宣が将軍の跡継ぎに決まった際に、この地は幕府に献納された。そして綱吉命による現在の社殿が建立され、そこに根津神社が旧地より移ってきました。

徳川将軍家とは、かなり深いつながりを持った神社だったわけですね。

徳川家宣(1662~1712年)

江戸幕府の第6代将軍で徳川家光の孫にあたる。

将軍在任期間はわずか3年と短いが、側用人・新井白石と共に政治改革に取り組んだ。

文治政治の推進・生類憐れみの令の一部廃止・貨幣制度の改善・外国との貿易制限などにより、幕府安定に寄与。儒学を重視した学問・文化の振興にも尽力しました。

祀られている御祭神は、須佐之男命(すさのおのみこと)・大山咋命(おおやまくいのみこと)・誉田別命(ほんたわけのみこと)の3神。

相殿神には大国主命(おおくにぬしのみこと)と菅原道真公が祀られており、5柱の神様の持つ御神徳は広大無辺だといわれています。

社殿様式は徳川家康を祀る東照宮にも見られる、拝殿と本殿が幣殿を介して一体化している権現造りです。

そして寺院で見かける卍(まんじ)の印が、屋根などに一部残っていた。

これは神仏習合の名残ですが、明治の神仏分離で神社から仏教的な要素は排除されたはずなので、これらが残っているのはちょっと不思議だ。

本殿の屋根にも、しっかりと卍マークが残っていました。

「千本鳥居」 人気の鳥居の先には2つの稲荷神社

拝殿参拝の後は、摂末社「乙女稲荷神社」を参拝。

乙女稲荷神社へと続く千本鳥居は、根津神社の人気スポットの一つです。長く続く小さな鳥居が、幽玄の世界へと誘います。

人気ゆえ、時おり鳥居内で渋滞が発生するのがたまにきずですが(苦笑)。

鳥居の途中には、「徳川家宣胞衣塚(えなづか)」なる不思議な塚があった。塚には徳川家宣が生誕した際の胞衣が収められている、と伝わります。

胞衣は母体の中で胎児を包んでいた膜と胎盤のこと。

胞衣を保存する風習は、奈良時代くらいから始まり江戸時代まであった。衛生上の理由により、明治・大正の条例で規制されるようになります。

緩やかに高台に向かって続く無数のミニ鳥居は、奉納により納められたもの。

一基10万円から奉納できるそうなので、願いごとあらば一基いかがですか?

乙女稲荷神社

乙女稲荷神社

鳥居を上がり切ったところに「乙女稲荷神社」がある。根津神社が移ってきた際に、一緒に祀られるようになった神社とのことだ。

乙女稲荷神社から見る社殿西門の景観は、江戸時代とほとんど変らない風景なんでしょうね。

下から見上げた乙女稲荷神社の景観も、ちょいと雅な雰囲気だ。

庚申塔

庚申塔

乙女稲荷神社先の一画には、明治以降の道路整備で行き場を失った古い庚申塔が集められていた。寛永9年(1632年)の区内最古とされる庚申塔もありました。

駒込稲荷神社

駒込稲荷神社

乙女稲荷神社と対照的なモノトーンの祠は「駒込稲荷神社」。甲府藩屋敷時代から祀られており、古くからのこの地の守り神とされます。

「文京つつじまつり」 100種3千株が咲き乱れる

参拝が終わり、お待ちかねのつつじ鑑賞です。

「令和4年 第51回文京つつじまつり」が開催されていますが、これは根津神社と文京区観光協会共催で毎年開催されてる季節の風物詩です。

本年の開催期間は4月2日~5月1日の約1か月間で、開苑時間は9時30分~17時30分、入苑料は300円です。

では、咲き乱れるつつじと見学者の人混みの中へいざ突入!

\ 文京区の花まつりの記事ははこちらにも!/

苑内には約100種3000株ものつつじが植えられています。群生したつつじが織りなすグラデーションは素晴らしいですね!

現在のつつじは、戦火の被災で荒れていた丘に戦後に植えられたもの。

景観が整ってきた昭和45年に、地元の氏子が主体となり「文京つつじまつり」の開催が始まりました。

同じピンク系でも色合いや濃淡の違いがあったりと、案外バリエーションがあります。

様々な色合いが集まった華やかな一画。黄色のつつじなんて初めて見たかも。キレンゲという品種だそうです。

つつじは比較的身近な花ですが、これだけ群生していると迫力を感じますよね!苑内には起伏があるので、立体感と奥行きのある景観が楽しめます。

徳川綱吉との縁で館林からつつじを移植

千本鳥居とつつじの組み合わせも、根津神社ならでは。

現在のつつじは昭和に植えられたものですが、実は根津のつつじの歴史は長く、その起源は江戸時代に遡ります。

根津のつつじは根津神社造営以前の、徳川綱重の下屋敷時代に始まります。

綱重の弟・綱吉は、将軍になる前は上州館林藩(群馬県)の藩主でした。

その縁で既につつじの名所だった館林のキリシマツツジが移植され、これが根津のつつじの始まりとなりました。

楼門を背景に映えるつつじ。神社の建物を背景にできるポイント探しも楽し。

入口近くにあったのは、皇族の愛子さま(敬宮愛子内親王)のお印であるゴヨウツツジ。

そうなんだあ、と思ったが、お印って何だっけ?って思い改めて調べてみた。

皇室の方々はそれぞれ身の回り品などに付ける、シンボルマークをお持ちとのこと。それがお印。

令和の天皇陛下・徳仁(なるひと)さまのお印は梓(あずさ)という木、后妃・雅子さまのお印はハマナスなんあだそうですよ。

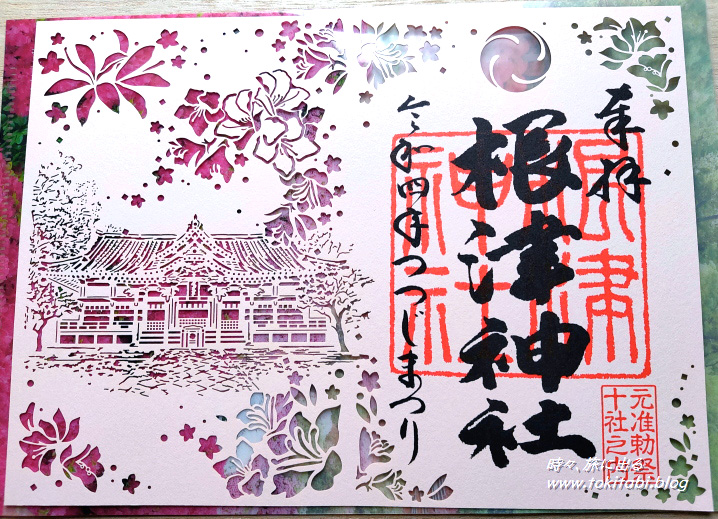

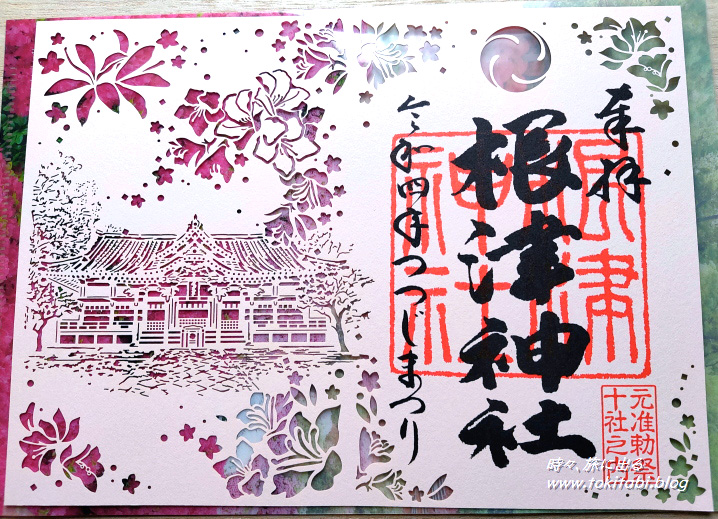

根津神社の御朱印

つつじまつり期間の限定御朱印を頂きました。社殿とつつじが切り絵によりあしらわれており、とても素敵です!

神社に参拝に行くと、神々についてや神社施設の呼び名・役割について知りたいけど、聞ける相手もいない!

ってことありません?そんな時、網羅範囲が広い本書は結構頼もしいですよ!

根津神社の詳細情報・アクセス

根津神社

公式ページ

住所:東京都文京区根津1-28-9(GoogleMapで開く)

アクセス:

電車)

・東京メトロの千代田線「根津駅」「千駄木駅」、南北線「東大前駅」よりいずれも徒歩5分

・都営地下鉄・三田線「白山駅」より徒歩10分

車)

・駐車場は境内パーキング(25台分)、その他周辺のコインパーキングや駐車場を使用

根津神社周辺ランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

東京十社めぐりの紹介

明治時代、明治天皇は東京の鎮護を祈るための神社として、准勅祭神社を定めました。日枝神社もそのうちの一社です。

准勅祭神社の制度は後に廃止されましたが、昭和天皇の御即位50年の際、元准勅祭神社による「東京十社めぐり」が設定されました。

専用御朱印帳・ミニ絵馬(各社オリジナル)・大絵馬などが用意されており、楽しく参拝できますのでぜひめぐってみて下さい。

\ 東京十社めぐりの詳細はこちらへ!/

あわせて読みたい

東京十社めぐり、専用御朱印帳を片手に元准勅祭社を巡拝!【東京】

江戸時代から明治時代へと時代が移った明治元年。明治天皇は東京の鎮護を御祈願するために、准勅祭神社を制定しました。その元准勅祭神社のうち、東京23区にある十社を…

根津神社へ出かけてみませんか?

都内のつつじ苑というと、多摩地区青梅市の塩船観音寺などのさらに規模の大きなつつじ苑もあります。

ですが、つつじ苑としての根津神社の良さは、やはり都心からのアクセスが良く気軽に訪問できる点ですね。

歴史を感じさせる境内を楽しんだ後は、帰りに谷中などの下町散策するのも楽しいですよ。

そんな根津神社に出かけてみませんか?

記事の訪問日:2022/4/17

根津神社周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

根津神社周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

近隣スポットもチェック!

あわせて読みたい

上野東照宮の彫刻は金箔上に彩色!絢爛豪華な金色殿に圧倒【東京・台東】

上野公園内には、徳川家康を祀っている上野東照宮があります。こちらは、かつて徳川家康の遺言により天海僧正が創設した、寛永寺の敷地内に創設された神社です。金箔塗…

あわせて読みたい

神田神社 町人町の歴史息づく江戸総鎮守【東京・千代田区】

かつて徳川家康は関ヶ原の合戦の戦勝を神田神社に祈願。その後に見事勝利を収め天下を取ります。以後、神田神社は江戸の総鎮守として崇敬を集めました。また、江戸時代…

あわせて読みたい

徳川居城「江戸城跡」探訪、巨大天守台や百人番所に威厳を見る!【東京・千代田区】

思い立ったら気軽に旧江戸城跡の見学ができる「皇居東御苑」を紹介します。皇居は周囲からでも内堀や石垣が見え、城跡の面影を感じますよね。でも皇居内に入ると、江戸…

あわせて読みたい

春を先どり!「新宿御苑」の早咲きサクラで心華やぐ【東京・新宿区】

ソメイヨシノの開花宣言より少し前の時期に、都会のオアシス「新宿御苑」を訪問。花は咲いているかな?と半信半疑でしたが。。。、カンザクラが満開!さすが、桜の名所…

さらに「東京都」に関する記事を探す

都内で自然を楽しめるスポットをさらにチェック!

あわせて読みたい

桜咲く飛鳥山公園を歴史さんぽ、旧渋沢栄一宅ほか【東京・北区】

東京都北区「飛鳥山公園」の桜の季節の様子を紹介します。飛鳥山公園はJR王子駅からもアクセスしやすい、北区を代表する憩いのスポット。桜の名所としても知られ季節感…

あわせて読みたい

音無親水公園は中々の桜の穴場!広重も描いた渓谷風情を楽しもう【東京・北区】

東京都北区の王子付近を流れている石神井川は、江戸時代には音無川と呼ばれていました。その音無川は渓谷のある景勝地として広く親まれ、歌川広重が描いた錦絵としても…

あわせて読みたい

秋の贅沢!「旧古河庭園」でバラと紅葉を一緒に楽しむ【東京・北区】

都内で紅葉スポットを探しているのなら、バラも一緒に楽しめてしまう旧古河庭園がお勧めです。 建築家ジョサイア・コンドルが建てた高台の洋館を中心に、武蔵野台地の地…

あわせて読みたい

黄金に輝く!「昭和記念公園」のカナールのイチョウで秋を楽しむ【東京・立川市】

東京都立川市にある「国営昭和記念公園」で、秋に輝く風物詩・カナールのイチョウ並木を紹介します。昭和記念公園は、日本紅葉の名所100選にも選ばれています。また、も…

<a href=”//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3694017&pid=889865292″ rel=”nofollow noopener” target=”_blank”><img src=”//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3694017&pid=889865292″ border=”0″></a>

関東近郊へは、気軽なバス旅で出かけてみない?