徳川家康の墓所があり、その家康公を東照大権現として祀っているのが日光東照宮。

「日光の社寺」は世界遺産に登録されていますが、日光東照宮はその中心的スポットです。

そんな世界的にもメジャーなスポットである一方、日光東照宮にはまだ多くの知られざる謎が隠されており、行くたびに新鮮な発見に出会える場所でもあります。

徳川家側近だった天海僧正、そして江戸初期を代表する絵師の狩野探幽らによって創られたミステリアスな魅力に迫りながら、日光東照宮の新たなる見どころを紹介。

目次

『日光東照宮』 隠された秘密を解き歩いてみる

世界遺産「日光の社寺」を代表する日光東照宮

「日光の社寺」は平成11年(1999年)に、日本で8番目のユネスコの世界遺産として認定されました。

世界遺産は栃木県日光市にある二荒山神社・東照宮・輪王寺の二社一寺と、それらをとりまく遺跡で構成されています。建造物は国宝9棟・重要文化財94棟の計103棟が対象。

その中心となるのが日光東照宮で、多くの参拝者が訪れる人気の観光地です。

ちなみに埼玉県民の私は、小学校の修学旅行先が日光東照宮でした。関東では多くの学校で選ばれている旅行先だと思いますよ。

そんな日光東照宮は観光地として知り尽くされたイメージがありますが、近年新たな発見もあり見どころは増えています。一方、色々と不思議な部分が残っていたりもして、何度出かけても色あせない魅力的がある場所。

そんな日光東照宮を、ガイドブックにはあまり書かれてない謎を見つけながらめぐってみました。

渋沢栄一による東照宮の社号標

東照宮の碑

東照宮の碑

東照宮の参道入口に立つと、まず目に入ってくるのが「東照宮」の社号標。

これは大正2年(1913年)の徳川家康没後300年祭にて建てられたもので、石碑の文字はかの渋沢栄一によるもの。300年祭の奉斎会では会長として列席もしています。

渋沢栄一は明治時代に日光の鉄道や駅、日光ホテルなどの観光事業整備を支援している。また、かつては最後の徳川将軍となる徳川慶喜時代の幕臣だったので、徳川家との繋がりもあった。

日光は徳川家康の遺骸が久能山から遷座された地

駿府城に立つ大御所時代の徳川家康像

駿府城に立つ大御所時代の徳川家康像

日光東照宮の起源の概要です。

日光東照宮の起源

■ 元和2年(1616年)4月17日:徳川初代将軍家康公が駿府城(現静岡県)で75歳の生涯を終えると、直ちに久能山に埋葬された。

■ 元和3年(1617年)4月15日:遺言にもとづいて棺が久能山より日光山の地に移される。4月17日には徳川2代将軍秀忠により正遷宮がおこなわれ、東照社として鎮座した。

■ 正保2年(1645年):朝廷より宮号が授与され、東照社から東照宮に改称された。

神社では神話の世界の神々などが祀ることが多いですが、東照宮は東照大権現として神格化した人間神である徳川家康公が祀られています。

\ 久能山東照宮についてはこちら! /

黒田長政奉納「石鳥居」と酒井忠勝奉納「五重塔」

石鳥居

石鳥居

社号碑の先に立つのは、東照大権現の額が掛かる「石鳥居」。

ドシッと重厚なこの鳥居は、九州筑前藩主・黒田長政による奉納品です。はるばる九州から海路・陸路を駆使して運ばれてきた、15個の花崗岩の石材を組み合わせたもの。

九州から距離があるのに加え、標高634mある当地まで引き上げるのも大変だったでしょうね。いや~、ご苦労さまという感じ。

黒田長政は関ケ原の合戦にて、徳川家康率いた東軍勝利の一番の功労者だった武将。家康公より筑前国名島に52万3千余石の封を受け、福岡藩初代藩主となっています。

鳥居を抜けると立っている五重塔は、元々は若狭の国(福井県) 小浜藩主・酒井忠勝による奉納品でしたが、現存のものは同藩主・酒井忠進により再建されたもの。

キンキラとした派手さはなく、凛と落ち着いた美しい佇まいの塔です。

塔の高さは36mで、中心に太い頑丈な柱が一本固定されており。。。いやいや、実は心柱は上から鎖で吊り下げられおり、最下部は数センチ固定されずに浮いているんですって!お~、不思議だ。

地震・強風による振動抑制の効果があるというこの構造技術は、なんと!東京スカイツリーの耐震システムにも応用されている。う~む、まさに温故知新。

さらにスカイツリー関連の余談ですが、スカイツリーの634mの高さは日光東照宮がある場所の高さに合わせたものなんですよ。日光東照宮が東京スカイツリーのゆかり地だったなんて、楽しいですよね。

建物群は徳川3代将軍家光が大改修したもの

そして境内入口にあたる「表門」に到着。門は仁王門で、左右に仁王像が安置されている。

この先は有料エリアなので、ここで拝観チケットを購入します。宝物館入館券とのお得なセット券もあるので、見学予定に合わせてチョイスするのがおすすめ。

ちなみに表門をはじめ境内に残る建物のほとんどが、徳川3代将軍家光による「寛永の大改築」によって建て替えられたもの。

家光自身も10回もの日光社参をしており、亡き後も遺言により東照宮のそばの「輪王寺」に葬られている。それらから、いかに家光が家康公に畏敬の念を持っていたかが伝わってきます。

奇妙な象が!? 狩野探幽の独創的な彫刻の世界

上神庫

上神庫

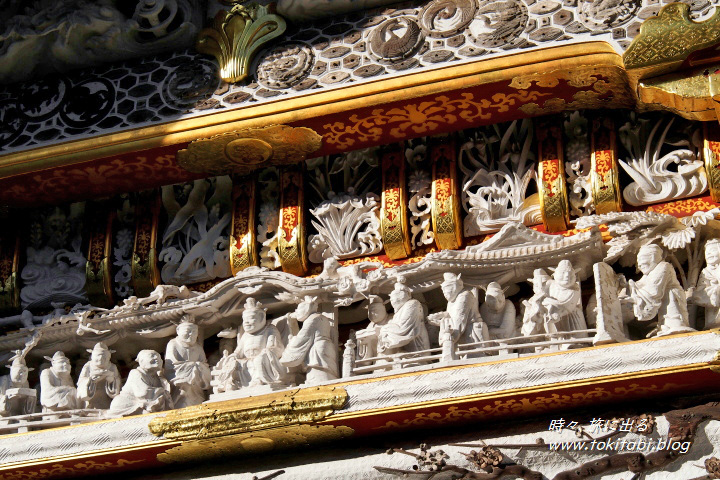

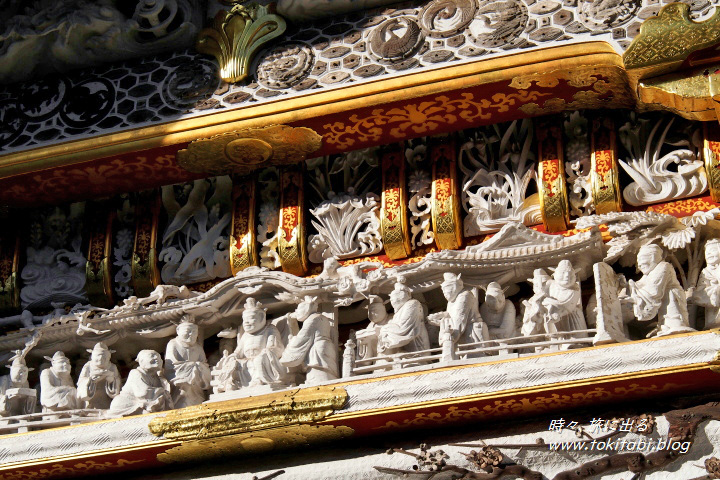

境内に入ると、さっそくきらびやかな装飾の建築物に目が奪われます。

入口正面にあるのは上神庫(かみじんこ)・中神庫(なかじんこ)・下神庫(しもじんこ)からなる、「三神庫(さんじんこ)」と総される建物群。これらは馬具や装束類を収めるための倉庫とのこと。

いや、実に美しい倉庫ですね。

上神庫

上神庫

そして特に目を惹くのが、上神庫の屋根下のこの彫刻。

右側に描かれている象、我々の知っている象とは、どこか何かが違いますよね?実はこれ、当時は実物が見れなかったため想像で描いた象なんですって。

彫刻の下絵は、幕府の御用絵師だった狩野探幽(かのうたんゆう)によるもの。実物を知らないことを逆手に描かれた動物は、実にエキセントリックな魅力を持っています。

狩野探幽は日光東照宮のデザイン全般に関わっており、高い技術を駆使して独特の世界観を創造している。

狩野探幽(1602-1674年)

京都生まれで、祖父である狩野永徳は桃山時代の絵師の巨匠であった。

早くから絵師としての才能を発揮。11才時で駿府城で徳川家康に謁見し、江戸に移住して16才で幕府の御用絵師となる。

江戸城・二条城・名古屋城の障壁画などを制作し、寛永17年(1640年)に徳川家光が日光東照宮へ奉納した「東照宮縁起絵巻」も手掛けました。江戸時代の絵画の基調を作った人物と言われます。

「三猿」16匹の猿が人生を表現

神厩舎

神厩舎

三神庫の向かいにある「神厩舎(しんきゅうしゃ)」の壁面には、有名な「見ざる 聞かざる 言わざる」の「三猿」の彫刻が架かっています。

猿は馬を守るという伝承に基づく彫刻で、8枚の彫刻に描かれた16匹の猿によって、人の一生が表現されている。「三猿」はその中の1枚です。

神厩舎の三猿

神厩舎の三猿

こちらが有名な三猿。修学旅行以来の久しぶりのご対面です。

三猿の教訓は、論語の「不見・不聞・不言」からきていると言われます。

子供は「悪い方に導く言葉を聞くな」「悪い行ないを自然だと見るな」「理由もなく悪く言うな」、そうすれば素直に育つ、という戒めを表しているようです。

シンプルですが、なかなか実践が難しいテーマですよね。

ここは修学旅行当時は「はい、こちらが三猿で~す」的に流された気がする。

時間の関係で仕方がないですが、大人の修学旅行に際しては(笑)8面セットで是非ともじくり眺めたいところ。

私が気に入ったのは「夫婦で人生の荒波に揉まれる」の場面で、とストレートな表現に親しみが湧いた。

見る人によって、気になる1枚が変わってくることでしょう。

日光東照宮の設計に関わった「天海僧正」

そして青銅の鳥居越しに東照宮の顔でもある「陽明門」が見えてきますが、実はこの配置にも秘密が隠されています。

ここは、鳥居と陽明門を結んだ中心の上空に北極星が来る、というように設計されているとのこと。

う~む、自然界とのつながりが緻密に計算されているのは凄いですね。

喜多院(埼玉県川越市)にある天海僧正像

喜多院(埼玉県川越市)にある天海僧正像

風水や陰陽道の知識を持って、日光東照宮の設計に大きく関わったのが天海僧正(てんかいそうじょう)(?-1643年)です。

天海は家康公の側近として精神的な支えとなり、江戸幕府初期の朝廷政策や宗教政策に深く関与した人物で、江戸の町の設計にも関わったとされます。

家康公亡き後も秀忠・家光と、徳川将軍家3代に渡って仕えました。

天海僧正は108歳まで生きたというのが、通説。この時代にしては随分長命ですよね。

しかし弟子から出身や年齢を聞かれても「俗世だった過去の話など無用」として、自身を語ることはなかったという。

実のところ正確な素性も年齢も分からず、なんともミステリアスな人物だった。ベールに包まれた人物であったゆえ、「天海は明智光秀の生き残り」説なども囁かれました。

「国宝 陽明門」平成の大修理で蘇り輝く

陽明門(国宝)

陽明門(国宝)

そして参拝のハイライトともいえる国宝の「陽明門」は、日光東照宮髄一の豪華絢爛を誇るシンボル的な建造物です。

4年の歳月を掛けた44年ぶりの「平成の大修理」を2017年3月に終えており、鮮やかさを取り戻した装飾は文字通り陽明を受けて輝いています。

中国の神話に出てくる霊獣の彫刻が、所狭しと配置されている。

今にも食って掛かりそうな強面が並びますが、実は彼ら、本当に平和な時にしか現れないといわれます。見かけによらず縁起の良い生き物なんですよね。

同じ種類でも口の開け方が違っていたりと、個々表情が違うのが凄い。人の個性は十人十色、そういったことを霊獣を通して表現しているのかも。

人物の彫刻は中国故事の逸話や子供の遊び、聖人・賢人などが題材になっており、見るからに平和で穏やかな雰囲気が伝わってくる。

陽明門通り抜けの際には頭上にも注意!天井には狩野探幽作の龍が描かれているので。なんだか人間っぽい表情をもった、ユーモラスな龍ですね。

「国宝 唐門」儒教の色濃い装飾

唐門 (国宝)

唐門 (国宝)

陽明門の先には、こちらも国宝建造物である「唐門(からもん)」がある。

本堂正面に構える重要な役割の門で、江戸時代には位の高い家臣や大名のみが通過を許可されました。

唐門

唐門

陽明門の後だと大人しい印象にも映りますが、緻密な装飾が施された美しい門です。彫刻は人物像が中心なのが特徴。

写真の彫刻は、中国神話に登場する名君・舜帝(しゅんてい)に臣下が拝謁している場面。この舜帝の顔は家康公に似せて作られているらしい。

装飾のテーマは儒教の影響が色濃いです。

江戸時代に国学にもなった中国の思想家・孔子が体系化した儒教は、礼を重んじて仁義を実践し、上下の秩序の遵守を唱えている。

この儒教の浸透が、江戸時代が約260年間続いたことの拠りどころの一つだとも言われています。

左甚五郎作「眠り猫」は実は寝たふりしている?

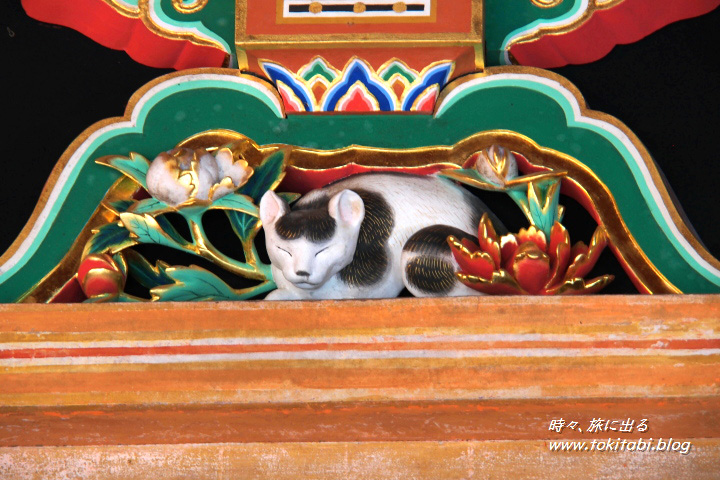

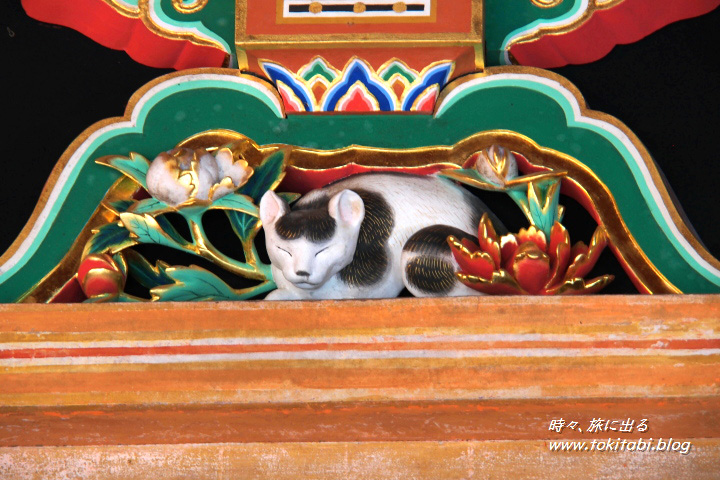

眠り猫(国宝)

眠り猫(国宝)

唐門東側の出入り口に、かの有名な国宝「眠り猫」の彫刻があります。江戸時代の名彫刻師である左甚五郎作と伝わる、日光東照宮の代名詞の一つ。

久々に見ると、案外さりげない場所にありますね。

ところでこの彫刻の猫、当然眠っている姿が描かれていると思ってましたが、実は薄目を開けているとも言われています。家康公を守っており、何かあれば飛び掛かれる態勢をとっているとも。

ふ~む、言われてみれば、確かにそのようにも見えてくるから不思議。

眠り猫の裏側の木彫り

眠り猫の裏側の木彫り

一方、あまり注目されないであろう反対側の彫刻。天敵の猫がうたた寝してる中、雀達が楽し気に遊んでいる。

眠り猫とセットで見ると、描かれている場面の平和な雰囲気がより伝わってきます。

左甚五郎(ひだりじんごろう)

江戸時代初期に活躍した名工とされる彫刻職人。代表作の日光東照宮の眠り猫をはじめ、左甚五郎作と伝わる彫刻は全国各地にある。

しかしその製作年間を辿ると何百年にもなり、場所も様々。それ故、各地の工匠の代名詞的に使われた作品も数多くあると考えられます。

「奥宮」長らく聖域だった家康公の墓所

眠り猫の先に現われる207段の石階段は、家康公の墓所「奥宮(おくやみ)」に続く。

奥宮の鋳抜門

奥宮の鋳抜門

木々に囲まれた奥宮には、何やらピーンと張りつめた独特の空気感が漂う。

本社周辺の煌びやかさとは対照的な、厳かで厳粛な雰囲気の青銅鋳物の門が立ちます。

奥宮の御宝塔

奥宮の御宝塔

この青銅の御宝塔の下に、家康公の遺骨が眠ると言われる。

奥宮が一般公開されたのは昭和40年(1965年)からで、それまではほとんど人が立ち入らない聖域でした。

御宝塔も一度も開けられたことはなく、それ故、遺骨が本当に収まっているのか?他に何があるのか?いずれも確認されておらず、現在も謎のペールに包まれています。

なぜ家康公の墓所は日光に移されたのか?

御本社を上から望む

御本社を上から望む

さて、家康公の墓所は久能山からわざわざ日光に遷座されましたが、結局なぜ遷座されたのでしょうか?

その理由の一つは地図上の配置にありました。

■葬儀の行われた久能山と日光東照宮を結ぶと、直線上に富士山が重なる

■日光東照宮はほぼ正確に江戸の真北に位置する

それらが分かります。

これらから江戸幕府の背後にある日光東照宮では、不死の神(=富士の神)として生き続ける家康公が守護しているぞと、そんなメッセージを見えてきます。

日光への遷座は家康公の生前の遺言に基づくものでしたが、その発想には天海僧正の影響があったことが想像できる。自然界の陰陽を緻密に吟味し、その上で日光が遷座地として選ばれたのではないでしょうか。

日光東照宮の詳細とアクセス方法

日光東照宮

公式ページ

住所:栃木県日光市山内2301(GoogleMapで開く)

拝観料:

[日光東照宮単独拝観券]大人・高校生:1,300円、小・中学生:450円/[セット料金(東照宮拝観券+宝物館入館券)]大人・高校生:2,100円、小・中学生:770円/[宝物館入館料]大人・高校生:1,000円、小・中学生:400円/[美術館入館料]大人:800円、高校生:600円、小・中学生:400円

アクセス:

電車)

・浅草~東武日光(特急けごん):所要時間 約1時間50分

・浅草~下今市~東武日光(特急きぬ+各駅停車):所要時間 約1時間50分

・浅草~東武日光(東武鉄道快速):所要時間 約2時間5分

・新宿~東武日光(JR特急日光):所要時間 約2時間

・宇都宮~日光(JR日光線):所要時間 約45分

車)

・東北自動車道宇都宮ICから日光宇都宮道路を経て、日光ICで下りる。日光ICから約2km。

日光のランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

日光への気軽な電車旅なら、東武トップツアーズがさすがの充実!

日光への気軽な電車旅なら、東武トップツアーズがさすがの充実!

周辺おすすめスポット(華厳の滝ほか)

華厳の滝

日光の自然の凄さを感じられる代表スポットですが、せっかくなのでエレベーターで滝近くまで下りての見学がお勧め。落水による爆音が、滝の迫力をいっそう感じさてくれます。

あわせて読みたい

「華厳の滝」へエレベーターで急降下!怒涛の落水音にも圧倒【栃木・日光市】

日本三名瀑の一つに数えられる「華厳の滝」を中心に、秋の奥日光の自然が楽しめるスポットを紹介。華厳の滝を中禅寺湖とともにパノラマが楽しめる明智平展望台、至近距…

華厳滝エレベーター

住所: 栃木県日光市中宮祠2479-2(GoogleMapで開く)

※東照宮から車で約30分。バスの場合は東武バス日光の「西参道入口」バス停で湯元温泉行乗車にて約40分乗車、「中禅寺湖温泉」下車、徒歩約5分。

日光二荒山神社中宮祠

中禅寺湖湖畔に鎮座する神社で、男体山の登山口がある神社。

境内には縁起の良そうな物や開運スポットが沢山あり、楽しく参拝ができます。

あわせて読みたい

開運満載!日光二荒山神社中宮祠は霊峰・男体山の入口【栃木・日光市】

中禅寺湖湖畔に鎮座する「日光二荒山神社中宮祠」は、霊峰・男体山の登拝口となっており、厳かな雰囲気を感じる神社です。境内では猛者の方々が残した、驚きの男体山登…

日光二荒山神社 中宮祠

住所:栃木県日光市中宮祠2484(GoogleMapで開く)

※東照宮から車で約35分。バスの場合は東武バス日光の「西参道入口」バス停で湯元温泉行乗車にて約40分乗車、「二荒山神社前」下車。

戦場ヶ原

男体山をはじめとする山々を背景に、日光に広がる貴重な自然に抱かれながらの散策が楽しめます。特に黄金色に染まる秋の紅葉シーズンはおすすめ。

あわせて読みたい

黄金色に輝く!戦場ヶ原、ススキ野とカラマツの散策路!【栃木・日光市】

秋の奥日光の自然を満喫するなら、ススキ野やカラマツが黄金色に輝く「戦場ヶ原」を歩きに出かけませんか?日光国立公園内に位置する湿地帯の、男体山をはじめとする山…

赤沼自然情報センター(赤沼駐車場)

住所:栃木県日光市中宮祠2494(GoogleMapで開く)

※東照宮から車で約45分。バスの場合は東武バス日光の「西参道入口」バス停で湯元温泉行乗車にて約60分乗車、「赤沼」下車。

日光周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!

日光周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!

日光東照宮へ出かけてみよう!

学生時代の修学旅行以来の久々の日光東照宮参拝でしたが、やはり大人になっての再訪は良いものですね。まずは興味を持つ度合いも当時とは違いますし、ジックリ見れるし。

さらに世界遺産になったのを機にその魅力の再発見がおこなわれているので、昔より見どころが増えていると感じます。

日光東照宮の参拝に出かけてみませんか?

\ 返礼品にホテルのギフト券が多いのも日光らしい!/

記事の訪問日:2020/11/13

徳川家康ゆかりのスポットをさらにチェック!

あわせて読みたい

徳川居城「江戸城跡」探訪、巨大天守台や百人番所に威厳を見る!【東京・千代田区】

思い立ったら気軽に旧江戸城跡の見学ができる「皇居東御苑」を紹介します。皇居は周囲からでも内堀や石垣が見え、城跡の面影を感じますよね。でも皇居内に入ると、江戸…

あわせて読みたい

家康が眠る久能山東照宮は、駿河湾を望む風光明媚な地だった【静岡・静岡市】

徳川家康本人の遺言に従い葬られたのが、晩年の大御所時代を過ごした駿府の地にある久能山東照宮です。境内には江戸時代初期に造営された建物が、ほぼ当時の姿のまま残…

あわせて読みたい

「駿府城」に2つの天守台出現!?大御所時代の家康の居城探訪【静岡・静岡市】

徳川家康は江戸幕府を開いたことから江戸在住期間が長そうですが、実は生涯で最も長い期間を過ごしたのが駿府なんですね。そんなゆかり地にある、家康が大御所時代を過…

あわせて読みたい

日本一高い拝殿を誇る静岡浅間神社は、徳川家康が元服した神社【静岡・静岡市】

静岡県にある駿河国総社「静岡浅間神社」は、約2100年前が起源とされる地方最古の神社。そしてこの神社は徳川家康が元服式をおこなった場所でもあり、徳川家康と江戸幕…

<a href=”//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3694017&pid=889865292″ rel=”nofollow noopener” target=”_blank”><img src=”//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3694017&pid=889865292″ border=”0″></a>

関東近郊へは、気軽なバス旅で出かけてみない?