東京都永田町にある「日枝神社」は、国会議事堂や首相官邸など、国の中枢を担う施設に程近い場所に鎮座する神社。巨大な山王鳥居が参拝者を迎えてくれる。

かつて日枝神社は江戸城城内にあったため、徳川将軍家より江戸の産神として崇敬された。明治になり江戸城が皇居になった後も、皇居を守護する鎮護の神として崇敬されます。

神社の成り立ちや歴史を辿りつつ、東京十社にも数えられる日枝神社の見どころを紹介。

目次

『日枝神社』 江戸の産神と呼ばれた皇居鎮護の神社

永田町にそびえ立つ「山王鳥居」、国会議員の参拝も多い

地下鉄・赤坂駅で下車。オフィスビルや商業ビルが立ち並ぶ駅周辺を東に進むと、やがて外堀通りにぶつかる。

そしてその先に高層ビルを背景にしてそびえ立つ、独特の形状をした日枝神社(ひえじんじゃ)の巨大な山王鳥居が現われる。でかっ!

永田町のビル街に忽然と現われる、都会的な神社の景観に驚かされました。

すぐそばに首相官邸があり、国会議事堂も目と鼻の先という立地。選挙前には必勝祈願の参拝にくる議員も多いらしいですよ。

太田道灌の川越山王社勧請に始まる

日枝神社は、元々は江戸城城内に鎮座していた神社でした。

文明10年(1478年)、徳川家康に先んじて江戸城を築城した太田道灌が、城内鎮護の神として川越山王社(現埼玉県川越市)を勧請したのに始まると伝わります。

\ 仙波日枝神社(川越山王社)についてはこちら!/

登って来た階下をこうやって見下ろすと、けっこうな高台にあることを実感します。

現代的な造りの神社施設は、見ごとに街並みに溶け込んでいますね。それでいて存在感たっぷりのたたずまいだ。

境内の高さは標高28mありますが、階段の両脇に長~いエスカレーターが設置されている親切設計。そして都心にも関わらず、境内に比較的大きな無料駐車場が完備されているのもありがたい。

安藤広重も描いた景勝地・赤坂溜池を望んだ地

巨大な山王鳥居をあたかも表玄関口の体で紹介しましたが、確認したらあちらは裏参道なんですって。随分立派な裏参道だこと(苦笑)。

ということで、表参道とされる東側から入り直してみた。なるほど、こちらは昔ながらの落ち着いた雰囲気がありますね。

日枝神社の正面は旧江戸城(現在の皇居)に向いており、江戸城からは南西方角にある日枝神社は裏鬼門封じの役割を持っていた。ちなみに北東側の表の鬼門封じの役割は、神田神社(神田明神)が担った。

正面の「山王男坂」と呼ばれる急傾斜の坂には、53段の石階段が続いている。運動不足の身には結構堪えますね(苦笑)。

それにしても日枝神社がある場所は、とても特徴的な地形をしています。

「名所江戸百景 赤坂桐畑」 初代 歌川広重作

「名所江戸百景 赤坂桐畑」 初代 歌川広重作

(出典:国立国会図書館)

江戸時代当初は、台地からこちらの絵図のような風景が見えたようですよ。

江戸時代、この台地は星ヶ岡と呼ばれ、歌川広重の浮世絵にも描かれた景勝地「溜池山王」を望む地でした。

溜池は和歌山藩主・浅野幸長が虎ノ門附近で川をせき止めたもので、上水や江戸城の外堀の水として活用された。

溜池は今はもう残っていませんが、地下鉄駅名の「溜池山王」はその当時の名残です。

現在の街並みからは、かつて広重が描いた景観はちょっと想像できないですねえ。

男坂の脇には傾斜のゆるい女坂もあり、こちらは車道にもなっている。

徳川家康は日枝神社を城内の紅葉山に祀った

坂の上の「神門」

坂の上の「神門」

徳川家康は天正18年(1590年)に江戸城に入城すると、西丸の紅葉山に新社殿を造営し日枝神社を移築。引き続き「江戸の産神」「城内鎮護の神」として祀った。

徳川2代将軍秀忠による江戸城大改造がおこなわれると、日枝神社は半蔵門外に遷座される。

これにより江戸庶民も参拝できるようになり、江戸の総氏神「山王さん」として庶民からも崇敬を受けるようになる。

その後、明暦3年(1657年)におきた江戸最大の火災、「明暦の大火」で社殿が焼失。徳川4代将軍家綱の命により、松平忠房(後の島原藩初代藩主)の邸地だった星ヶ岡へ遷座し現在に至ります。

明治天皇が准勅祭神社の一社に制定

明治維新を迎えると江戸城は皇居になりますが、日枝神社は引き続き「皇城鎮護の神」とされます。また、明治天皇は日枝神社を、東京の鎮護を祈る准勅祭神社の一社にも定めた。

准勅祭神社という制度は明治時代になくなりますが、現在は元准勅祭神社として東京十社の一つに数えられています。

神門の両側には、守護神として随身(ずいじんもん)像が納められている。

そして境内側にも随身像が。。。、と思ったらこちらに納められているのは猿像!これは珍しいですね。

日枝神社では猿は御祭神の使いとされており、「神猿」は”マサル”と読まれ敬われている。

その読みから「勝る(まさる)」「魔が去る(まがさる)」のご利益があり、魔除けの力を持つといわれます。

また、音読みの「えん」からは猿が「縁(えん)」を運ぶともいわれ、縁結びや商売繁盛の祈願をする方も多いとか。そう考えると、猿はなかなか縁起の良い語呂を持つ動物ですよね。

「山王祭」歴代将軍も観覧した天下祭

例年6月に開催される日枝神社の「山王祭」は、神田祭(神田神社)・深川祭(富岡八幡宮)と共に、江戸三大まつりに数えられます。

「東都名所 東都霞ケ関山王祭諌込ノ図」 初代 歌川広重作

「東都名所 東都霞ケ関山王祭諌込ノ図」 初代 歌川広重作

(出典:国立国会図書館)

絵図には山王祭の御神輿と山車が江戸の町をねり進む様子が描かれていますが、この行列は半蔵門から江戸城内に入ることが許されました。

徳川3代将軍家光以降、これを歴代将軍が上覧拝礼したため「天下祭」と呼ばれます。

現在も山王祭は例年6月に開催されますが、隔年でおこなわれる神幸祭では300mもの神幸行列が都心を練り歩く。皇居・東京駅周辺・日本橋・銀座などを1日かけて巡行する様は、あたかも時代絵巻を見るようで圧巻です。

比叡山の山の神を勧請、神使いはお猿さん!

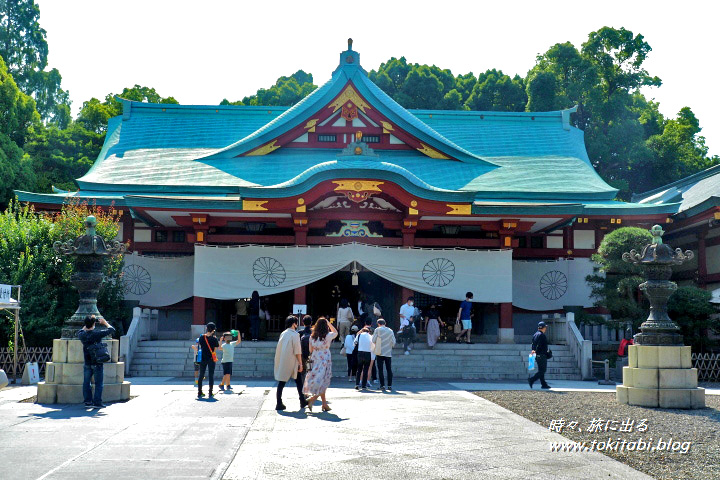

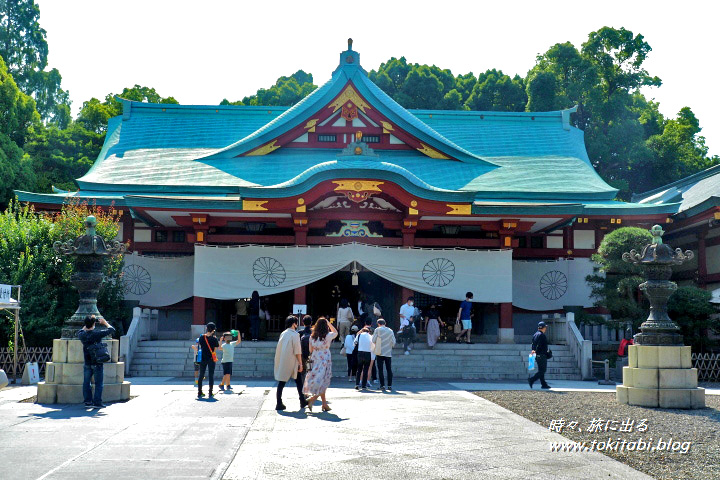

拝殿

拝殿

そして境内の先に、緑がかった明るい青色の屋根がとても美しい社殿が現れます。

日枝神社は昭和20年(1945年)の東京大空襲で被災を受け、当時国宝指定されていた社殿をはじめ、建物は残念ながらことごとく焼失している。

現在の社殿は、昭和33年(1958年)に鉄筋コンクリート・銅板葺きで再建されたものです。

本殿

本殿

日枝神社の総本山は、滋賀県大津の比叡山麓にある日吉大社。その比叡山に座する山の神、大山咋神(おおやまくいのかみ)を主祭神として祀る。

大山咋神は山王権現とも呼ばれ、比叡山の主であるとともに広く地主神として崇められています。

国常立神(くにのとこたちのかみ)・伊弉冉神(いざなみのかみ)、足仲彦尊(たらしなかつひこのみこと)の3神が相殿神として祀られている。

社殿の両脇を固めるのも、狛犬ではなくやはり猿像でした!

向って右手の父親猿からは、商売繁昌・社運隆昌・厄難消除のご利益が頂けるとのこと。

左手の子猿を抱いた穏やかな表情の母親像からは、家内安全・子授け・安産などのご利益を頂けるそうですよ。

本殿前にある年代を感じさせる銅製燈籠は、江戸時代の万治2年(1659年)の奉納品。徳川将軍家によって奉納された可能性が高いといわれます。

焼失せずに境内に残っていた奉納物は貴重ですね。

花期は終わっていますが、藤棚に植えられているのはノダフジ。

このノダフジは春に花がすべて散った後、初夏にもう一度花が咲くことがあるらしい。非常に珍しいですが、これも山王さんの御神徳によるものでしょうか。

緑の隙間から高いビルの先端だけ見えるという、じつに都会的な景観。静けさを感じる境内は、まさに都心のオアシスですね。

山王稲荷神社には江戸時代の社が残る

境内の北側に鎮座する、末社の山王稲荷神社・八坂神社・猿田彦神社。

左の祠は山王稲荷神社で、右は八坂神社・猿田彦神社の相殿となっている。

山王稲荷神社の本殿は、校倉とともに戦災を免れた唯一の社。戦後の復興期間には、日枝神社の仮本殿として用いられました。

戦災を免れた山王稲荷神からは、除難や長寿のご利益が頂けそうですね。

神社脇には、奉納されたキツネの人形がずらっと並ぶ。

境内西側には、山王稲荷神社用の小さな朱色の鳥居が続く参道があります。行かれたら是非歩いてみて下さい。

「宝物殿」徳川歴代将軍の朱印状は貴重

宝物殿では貴重な展示資料を見学できます。しかも入場無料で太っ腹!

入口では「日枝神社を勧請したのはわしじゃ!」とばかりに、太田道灌像がお出迎え。

徳川初代将軍家康・2代将軍秀忠・3代将軍家光のそれぞれの貴重な朱印状を展示。

参拝時にはぜひ立ち寄りたいスポットです。

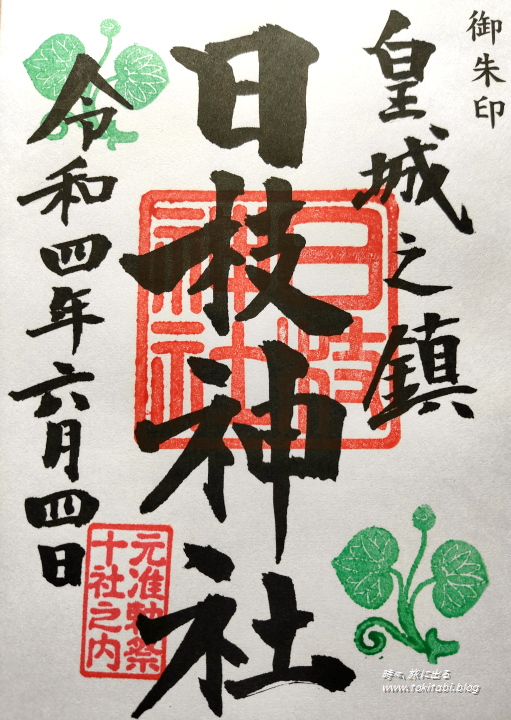

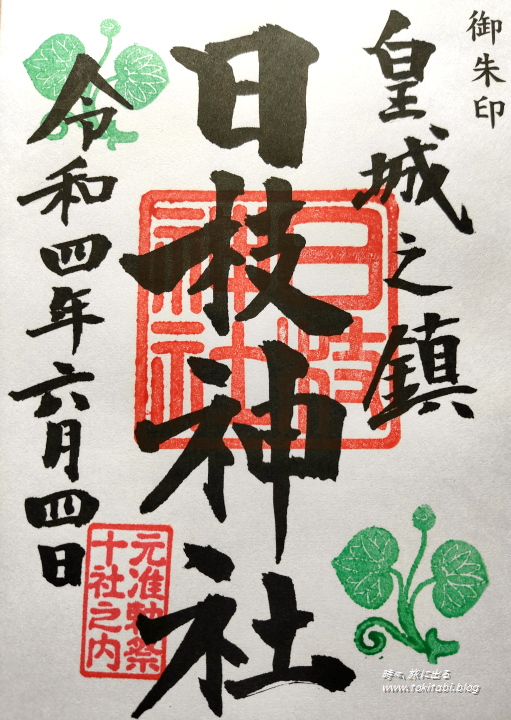

日枝神社の御朱印

参拝の後は、皇城之鎮が入った御朱印を頂きました。

ちなみに御朱印待ちの番号札が、ズシリと重いこちらの金属のもの。

番号札にしては実にゴージャスで、記念に持って帰りたいぐらいでした(笑)。

江戸時代に歌川広重が描いた名所江戸百景を、現在の写真や地図と対比して解説したガイドブック。

東京歩きが楽しくなる1冊!

日枝神社の詳細情報・アクセス

日枝神社

公式ページ

住所:東京都千代田区永田町2丁目10-5(GoogleMapで開く)

アクセス:

電車)

・地下鉄千代田線「赤坂駅」出口2より、徒歩3分

・地下鉄南北線・銀座線「溜池山王駅」出口7より、徒歩3分

・地下鉄千代田線「国会議事堂前駅」出口5より、徒歩5分

・地下鉄銀座線・丸の内線「赤坂見附駅」出口11より、徒歩8分

車)

・首都高速「霞ヶ関IC」より5分

・駐車場有り

赤坂のランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

東京十社めぐりの紹介

明治時代、明治天皇は東京の鎮護を祈るための神社として、准勅祭神社を定めました。日枝神社もそのうちの一社です。

准勅祭神社の制度は後に廃止されましたが、昭和天皇の御即位50年の際、元准勅祭神社による「東京十社めぐり」が設定されました。

専用御朱印帳・ミニ絵馬(各社オリジナル)・大絵馬などが用意されており、楽しく参拝できますのでぜひめぐってみて下さい。

\ 東京十社めぐりの詳細はこちらへ!/

あわせて読みたい

東京十社めぐり、専用御朱印帳を片手に元准勅祭社を巡拝!【東京】

江戸時代から明治時代へと時代が移った明治元年。明治天皇は東京の鎮護を御祈願するために、准勅祭神社を制定しました。その元准勅祭神社のうち、東京23区にある十社を…

日枝神社参拝に出かけませんか?

東京の中心地にある都会らしい佇まいと、江戸の歴史と深く関わりのあった由緒が同居した地であり、とても興味深く参拝させて頂いた。

次回は、山王祭や藤の花の季節などに出かけてみようと思います。

日枝神社に参拝にでかけませんか?

記事の訪問日:2022/6/4

周辺おすすめスポット (赤坂氷川神社ほか)

赤坂氷川神社

東京十社に数えられる一社で、厄除け・縁結びのご神徳がある神社です。

都心ながら緑に囲まれた静かな鎮座地には、徳川8代将軍吉宗命の社殿のほか、江戸時代の奉納品が多く残ります。

あわせて読みたい

赤坂氷川神社には、徳川吉宗命の社殿と江戸時代の面影が残る【東京・港区】

東京都心の赤坂にありながら、緑に囲まれた静かな高台の地にある「赤坂氷川神社」。江戸時代の赤坂には紀州藩の中屋敷があったことから、紀州藩藩主・徳川吉宗が8代将軍…

赤坂氷川神社

住所:東京都港区赤坂6-10-12(GoogleMapで開く)

アクセス:

電車)

・東京メトロ千代田線「赤坂駅」(6番出口)から、徒歩約15分

・東京メトロ日比谷線・都営大江戸線「六本木駅」(7番出口)から、徒歩約15分

・南北線「六本木一丁目駅」(1番出口)から、徒歩約10分

・銀座線「溜池山王駅」(12番出口)から、徒歩約10分

車)

・境内に9台の駐車スペース有

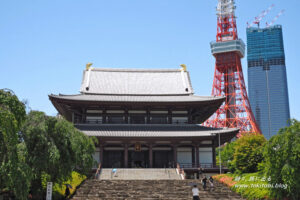

増上寺

徳川秀忠をはじめとする6人の歴代将軍が眠る、徳川家ゆかりの寺院です。かつて霊廟にあった壮麗な門も周囲に残っています。

あわせて読みたい

家康が菩提寺に定めた増上寺に、6人の歴代将軍が眠る【東京・港区】

江戸に入城した徳川家康が、徳川家の菩提寺に定めた増上寺。その増上寺には徳川秀忠をはじめとする6人の歴代将軍が眠っており、徳川将軍家について知ることができる貴重…

増上寺

住所:東京都港区芝公園4-7-35(GoogleMapで開く)

アクセス:

電車)

・JR線・東京モノレール「浜松町駅」から徒歩10分

・都営地下鉄三田線「御成門駅」から徒歩3分、芝公園から徒歩3分

・都営地下鉄浅草線・大江戸線「大門駅」から徒歩5分

・都営地下鉄大江戸線「赤羽橋駅」から徒歩7分

・東京メトロ日比谷線「神谷町駅」から徒歩10分

車)

・駐車場なし(隣接する東京プリンスホテルには有料駐車場あり)

江戸城外堀跡めぐり

かつて江戸城城下町周囲には外堀跡が巡らされていましたが、東京のド真ん中の赤坂見附・霞が関にはその外堀周辺の石垣遺構が結構残っています。しかも結構意外な場所に!

あわせて読みたい

赤坂見附・霞が関の江戸城外堀跡、官庁街に眠る石垣【東京・千代田区】

かつての江戸城は、城の周囲に城下町が配置されていました。さらにその外側を外堀で囲み、城と町を一体化させた巨大な城郭でした。水をたたえた外堀跡が現在でも残って…

さらに「東京都」に関する記事を探す

赤坂周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

赤坂周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

都会にありながら静けさを感じる神社をさらにチェック!

あわせて読みたい

新宿 花園神社、都会の真ん中、緑と静寂に包まれた空間で癒やされる【東京】

「花園神社」は都会の真ん中である新宿にありながら、鳥居をくぐり境内に入ると、そこには喧騒から切り離された静かで緑豊かな境内があります。鮮やかな朱色で統一され…

あわせて読みたい

「新宿熊野神社」西新宿高層ビルの谷間にたたずむ総鎮守【東京・新宿区】

西新宿の新宿中央公園の辺りは、実は江戸時代は川や滝が流れる景勝地だったって想像できます?新宿中央公園の一角に鎮座する新宿の総鎮守「熊野神社」では、そんな新宿…

さらに「神社」に関する記事を探す

<a href=”//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3694017&pid=889865292″ rel=”nofollow noopener” target=”_blank”><img src=”//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3694017&pid=889865292″ border=”0″></a>

関東近郊へは、気軽なバス旅で出かけてみない?