千葉県成田市にある「成田山新勝寺」は、三が日の初詣の参拝者数では毎年3位以内に入る人気を誇ります。

約300万人の初詣客が訪問しているんですよ!

都心から若干離れているにもかかわらず、数ある神社を押さえてのこの人気ぶり。

なぜ?って不思議に思ったこと、ありませんか?

実はその人気の理由は”ご利益がある”、というだけではないんですよ。

そんな成田山新勝寺の人気の秘密を知るべく、その歴史をふり返りながら境内の見どころを見てゆきましょう。

目次

『成田山新勝寺』 その歴史と人気の秘密に出会う

お寺での初詣参拝者数は全国ナンバーワン!の 「成田山新勝寺」。

実はその人混みに腰が引けてて、今まで初詣に出かけそびれてたんですね。

ですが、一度参拝したいと思ってた名寺でしたので、三が日を過ぎた少しの遅めのタイミングで出かけてみました!

門前町らしい風情ある参道

成田駅から新勝寺入口まで、約800m続く参道に入ります。

おー、活気にあふれてますね!

さすが、三が日過ぎでも人混みは絶えないようですね。

参道途中からは、古風な建物が並ぶ門前町らしい街並みに変わってゆきます。

緩やかなカーブの下り坂の先に、境内の三重塔の先端部分が見え隠れするのも風情があります。

周囲から漂う、香ばしい鰻屋の香りにも心奪われますね~。

「総門」成田山の表玄関

人混みに揉まれながら、成田山の表玄関「総門」に到着。

総門は、開基1070年記念として、平成19年(2008年)に建立された門です。

高さ15m・桁行14.2m・梁行6.3m。

比較的新しい建造物ですが、総欅造りの自然な風合いの造りですね。

建具には十二支の木彫刻が施され、楼上には八体の生まれ歳守り本尊が奉安されています。

さらに人混みに揉まれながら、総門を抜けて境内へ。

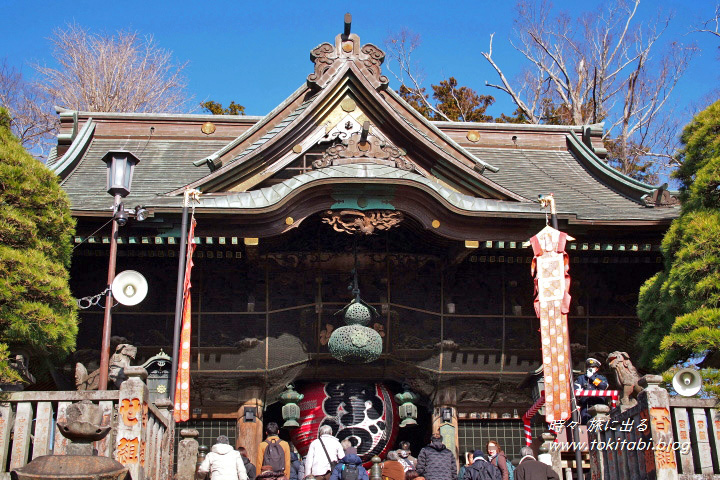

「仁王門」 巨大な大提灯は800kg!

総門の先にあるのが「仁王門」。

こちらは天保2年(1831年)建築の歴史ある建物で、国指定重要文化財です。

門の左右には門を守護する、密迹金剛・那羅延金剛の二尊を安置しています。

仁王門の真ん中には、「魚がし」と書かれた巨大な大提灯が、ど~んと掛かっています。

これは東京・築地の魚河岸の旦那衆が、昭和43年(1968年)に奉納したもの。

骨部分は青銅でガシッと造られており、重量はなんと800kgにもおよぶそうだ!

古い物と新しい物が、違和感なく同居しているのが新勝寺の特徴で、魅力の一つだと思います。

起源は平将門の乱に始まる

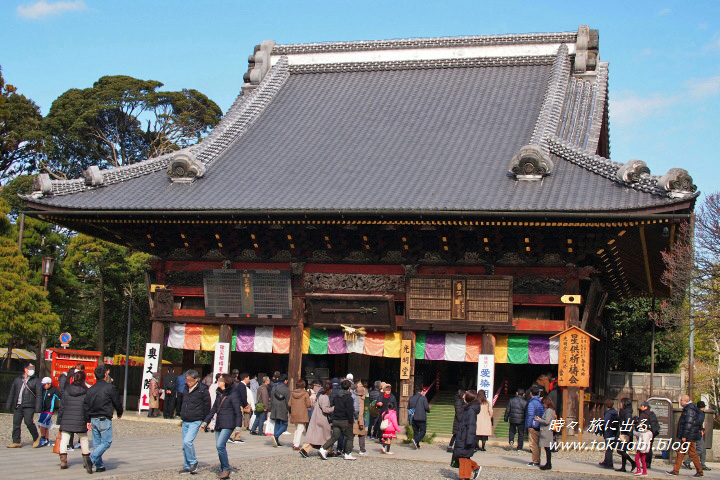

「大本堂」は新勝寺の中心となるお堂で、一番重要な建物。

本尊である不動明王像を安置しています。

三が日外した本日でも、本堂にならぶこの人の列。

大晦日や元旦の混雑は、凄まじいのでしょうなあ。。。

現在の大本堂は、昭和43年(1968年)建造のもの。

入母屋造りので二重屋根の、鉄筋コンクリート製の建物です。

車椅子用エレベーターも設置され、バリアフリー対応されています。

成田山新勝寺の起源は、平安時代にさかのぼります。

- ■ 天慶2年(939年)、関東の武将・平将門が新皇と名乗る。

平将門の乱を起こし、朝廷と敵対します。

- ■ 寛朝大僧正(かんちょうだいそうじょう)が、朱雀(すざく)天皇より戦乱鎮まりの祈祷の勅命を受ける。

弘法大師空海が彫った不動明王像を持ち、成田の地で祈祷をおこない乱が収まる。

- ■ その後、不動明王像を祀るお堂が建立された。

これが成田山新勝寺の始まりとなります。

成田山参拝の後に、平将門を祀る神田明神に参拝に行かない方が良い、

な~んてちょっと聞いたことがあります。

これは、新勝寺の成り立ちに関係するものだったのですね。

成田山と市川団十郎、その強い絆の歴史

大本堂の脇にあるのは、ひときわ目を惹く「三重塔」。

総高は25m。

正徳2年(1712年)に建立された歴史的建造物で、重要文化財に指定されています。

塔内には大日如来を中心に、五智如来を安置。

江戸時代中期以降の、彩色を施した建物として貴重なんだそうです。

ところで成田山は、市川団十郎と深いつながりを持つことで知られます。

そのつながりの歴史は、江戸時代までさかのぼります。

- ■ 江戸時代の歌舞伎役者・初代市川団十郎は、豪快な演技により大変な人気者でした。しかし、跡継ぎに恵まれなかった。

しかし、成田山に子宝祈願したところ、みごと長男を授かります。

- ■ 初代団十郎はこれに大変感謝。

成田山を題材にした、成田山分身不動という歌舞伎をおこないます。

これが大人気となり、成田山の御利益が江戸に知れわたる。

市川団十郎は屋号を「成田屋」とします。

- ■ 同時期、成田山は江戸・深川で御本尊を公開する「出開帳(でかいちょう)」をはじめる。

これも江戸に成田山を広めるきっかけとなる。

- ■ 市川団十郎と出開帳の相乗効果により、江戸で成田詣がブームとなる。

それに伴い旅籠や食事処が集まり、これが現在の成田山表参道を形成しました。

そんな、歴史があったんですね。

成田山の御利益の強さを知るとともに、商売に関してはやり手だったんだな、って感じちゃいました。

現在でも、市川家と成田山の強い絆は続きます。

成田山の記念行事の際は、市川団十郎が記念参拝をおこなっているんですよ。

「額堂」 江戸時代の貴重な絵馬や彫刻

歴史を感じさせるこちらの建造物は、文久元年(1861年)建立の「額堂」。

こちらも重要文化財です。

額堂は、奉納された額や絵馬などを掛ける建物。

江戸時代の貴重な絵馬や彫刻を見ることができます。

それと、7代目市川団十郎の石像も奉安されています。

元々、文政4年(1821年)に7代目・市川団十郎が、金一千両をかけて寄進した額堂がありました。

石像も当初そちらにありました。

この額堂は残念ながら昭和40年(1965年)に焼失。

石像だけが残り現在の位置に移された、ということです。

単純換算はできませんが、金一千両って現在の2億円くらいじゃないですかね。

焼失の原因は放火だったというのは、なんとも残念。

「光明堂」江戸時代中期の建物

「光明堂」は、元禄14年(1701年)に建立された建物。

堂内には、大日如来・愛染明王・不動明王が奉安されています。

江戸時代中期の建物として貴重で、こちらも重要文化財です。

成田山新勝寺には、5棟もの国指定重要文化財があるのは凄いですね。

一寺院でこれだけの指定を受けるのは、まれなんだそう。

そんなことで近世の寺院建築を知るうえでも、成田山新勝寺は貴重な存在といえそうです。

「平和の大塔」 多目的施設

「平和の大塔」は、昭和59年(1984年)に建立された比較的新しい建物。

外見は2階建ての塔ですが、内部は5階建て構造です。

大塔の御本尊不動明王、四大明王、昭和大曼荼羅、真言祖師行状図を奉安。

その他、多目的に使用される施設です。

成田山参拝と鉄道会社のバトルの歴史とは!?

さて、現代の成田山人気の秘密を、もう一点ご紹介。

実は、成田山の参拝者数が増えた背後には、鉄道会社間の熱いバトルがあったんです。

- 明治30年(1897年)、成田鉄道(現JR)が成田に初めて鉄道を敷く。

その後、現在の京成電鉄が加わる。

これにより、現在も続くJRと京成電鉄による、成田詣の集客合戦がはじまる。

- 戦後、国鉄(現JR)は初詣団体臨時列車の運行を開始。両国-成田間を1時間で走る快速成田号を投入した。

すると京成は、私鉄で初めてのテレビ付き豪華車両・特急開運号を投入、といった具合。

- 昭和53年(1978年)、成田空港が開港。

京成の特急スカイライナーが開通し、更に東京からのアクセスを近いものにした。

JRも成田エクスプレスを投入。

こんな具合で、鉄道会社間の競争により利便性がどんどん高まりました。

それが、現在の成田山への参拝者増加につながったんですね。

さらに成田山新勝寺は、毎年「節分会」の豆まき式には著名人が招かれる。

大相撲力士やNHK大河ドラマの出演者、歌手などが参加し参拝者を喜ばせくれます。

坂東三十三観音と他の寺をあわせた、関東の百寺を紹介。

「地球の歩き方シリーズ」なのでしっかりした内容!

名物の鰻は印旛沼近隣の食文化より

参拝した後は参道沿いで、成田山名物の鰻をいただきましょう。

鰻は江戸からの成田詣の参拝客向けのもてなしとして、旅館などで出すようになったもの。

以降、成田山周辺で鰻料理を出す店が定着していったそうです。

この地域は印旛沼近隣にあり、川魚料理を食べる習慣が元々あったそう。

栄養価の高い料理として、鰻は食文化として根づいていたらしいです。

参道沿いの鰻屋はどこも長蛇の列。

本日は比較的並ばず入れた「菊屋」さんで、鰻丼を頂きました。

正月期間は参道の鰻屋は混雑しますので、早めの時間に行くのが良さそうですよ。

名物の鰻もいただけたので、これにて新年あらたかな成田山参拝を終えます。

成田山 新勝寺の詳細情報・アクセス

成田山 新勝寺

公式ページ

住所:千葉県成田市成田1(GoogleMapで開く)

アクセス:

電車)

・京成電鉄:京成成田駅、又はJR線 成田駅より徒歩10分

車)

・東関東自動車道成田ICから、国道295号線へ出て、寺台インターへ

・圏央道からは大栄JCTで東関東自動車道に乗り継ぎ、成田ICへ

成田周辺ランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

\ 鰻の蒲焼や、現地で使えるトラベルクーポンの返礼品も!/

成田周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

成田周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

成田山参拝に出かけませんか?

成田山新勝寺の見どころと、その人気の秘密をご紹介しましたがいかがでしたか?

人が集まる初詣の季節は、境内の活気もあり華やかな雰囲気で良いですね。

境内は広く、まだまだ見るべきものも多くありそうでした。

ですので混んでいる時期を避けて、ゆっくり参拝するのも良さそうな感じです。

成田山に参拝に出かけてみませんか?

記事の訪問日:2020/1/4

関東近郊へは、気軽なバス旅で出かけてみない?

近隣のスポットもチェック! 【あわせて読みたい】

あわせて読みたい

馬出空堀に圧倒!佐倉城は江戸時代の巨大な土の城【千葉・佐倉市】

千葉県にある佐倉城跡は、江戸時代に整備された城郭の跡です。台地に築かれた平山城で自然の地形を要害とし、さらに土塁や空堀により守りが固められていました。城址公…

あわせて読みたい

佐倉武家屋敷で江戸時代にタイムスリップ!武士の暮らしを体感しよう【千葉・佐倉市】

江戸時代の武士たちは、実際どのような暮らしぶりだったんでしょう?関東に残る武家屋敷群としては最大級である、千葉県の「佐倉武家屋敷」で体感してみませんか?土塁…

あわせて読みたい

小江戸・佐原をレトロ散歩!古い町並みと伊能忠敬旧宅をめぐる【千葉・香取市】

千葉県香取市佐原(さわら)の町は、江戸時代から水運で栄え「小江戸」と称されました。今もその面影が多く残っており、昔ながらの風情ある町並みが楽しめるんですよ!ま…

あわせて読みたい

香取神宮、徳川将軍奉納の漆黒の社殿に極彩色の装飾がきらめく【千葉・香取市】

下総国の一宮である「香取神宮」は、全国約400社ある香取神社の総社。昔より武運の神とされ、皇室や武将からの篤い崇敬を受けてきました。境内では徳川幕府により造営さ…