下総国の一宮「香取神宮」は全国に約400社ある香取神社の総社で、その創建は初代天皇である神武天皇の時代と伝わる古社です。また、鹿島神宮・息栖神社とともに東国三社の一つにも数えられた。

明治時代までは伊勢神宮と鹿島神宮、そして香取神宮のみが神宮の称号を名乗ることができました。全国に数ある神社の中で、香取神宮と鹿島神宮はなぜそれほど格式の高い神社とされたのか?

そんな歴史の謎も紐解きながら、江戸時代に造営された美しい本殿や楼門が残る境内をめぐります。

目次

『香取神宮』 神宮を称する由緒ある神社

「下総国一宮 香取神宮」全国の香取神社の総社

千葉県香取市にある「香取神宮」は下総国一の宮であるとともに、関東を中心に全国約400社ある香取神社の総本社です。

そして、茨城県鹿嶋市の鹿島神宮、茨城県神栖市の息栖(いきす)神社とともに、東国三社にも数えられる一社でもある。

そんな香取神宮の参道入口は昔ながらの観光地風で、その佇まいはちょっとレトロ。

参道に入るとお土産屋が並んでおり、これはなかなか良い感じの雰囲気がある。

茶屋には定番的な団子のほか、芋を使った大福があったのはちょっと珍しいですね。

後で調べてら千葉県のサツマイモ産出量は全国で第3位を誇り、香取もまた古くからのサツマイモの名産地なんだそうだ。

「東国三社巡り」 江戸庶民の間で小旅行として流行った

レトロな雰囲気の参道が続く

レトロな雰囲気の参道が続く

江戸時代に庶民の間で「お伊勢参り」が流行ったのは良く知られますが、香取神宮を含む「東国三社巡り」も流行りました。

東国三社巡りはお伊勢参り後の禊参りとして位置付けられましたが、江戸の人々が小旅行気分で船旅を楽しむという娯楽的な側面もあった。

木下河岸(現千葉県印西市)から木下茶船と呼ばれる乗合船が運行され、参拝者たちを乗せて利根川を行き来した。この船は江戸時代中期には1日平均12船運航され、年間1万7千人余りが利用したといわれます。

利用者の数からも当時の盛況振りが伺えます。

神武天皇の御代の創建とされる古社

やがてその先に現れる大鳥居。参道を歩いて最初の鳥居ですが、実はこれ二の鳥居なんですね。

一の鳥居は少し離れた場所にあり、帰りに立寄ったので後ほどご紹介。

香取神宮は、日本の初代天皇である神武天皇の御代18年(紀元前600年頃)の創建といわれる古社。気が遠くなるほどの長い歴史ですねえ。

鳥居を抜けると、神職の方々が何やら慌ただしく動きまわっているぞ。何があった!?

見てたら結婚式の写真撮りの準備でした。参道を歩き始めて早々、おめでたい場面に遭遇できましたわ。

その先には両脇に無数の灯籠が並ぶ参道が続き、木漏れ日とあいまって厳かな雰囲気。

豊かな社叢(しゃそう)林は、香取神宮の森として県指定の天然記念物となっています。

威厳を感じさせる「大石鳥居と総門」

参道の先の視界が開け、巨大な石の鳥居がドン!と出現。

石鳥居と石段上の総門の組み合わが、参拝エリアの入口に相応しい威厳を感じさせます。

勅使門

勅使門

鳥居手前の一角に残る「勅使門」は、境内に残る唯一の茅葺屋根の建造物。

江戸時代中期にはこちらに大宮司邸があり、天皇よりの勅使を迎える役割も担ったそうです。

邸宅自体は残念ながら焼失しており、その門だけが残っています。

「楼門」朱色が鮮やかな元禄期の建築物

石段の先にあるのが「楼門」。

香取神宮のシンボル的な建築物で、朱塗りが美しい、どしっとバランスの良い形をした門ですよね。

江戸時代の元禄13年(1700年)の建築物で、重要文化財に指定されてます。

楼上の額の筆は、海軍軍人・東郷平八郎によるもの。

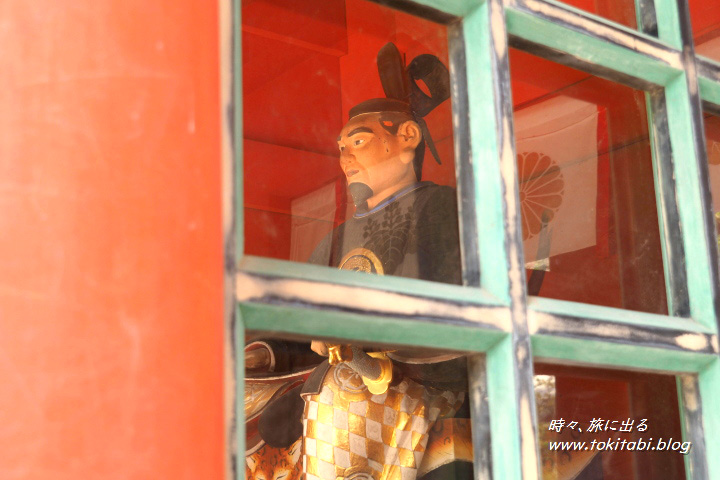

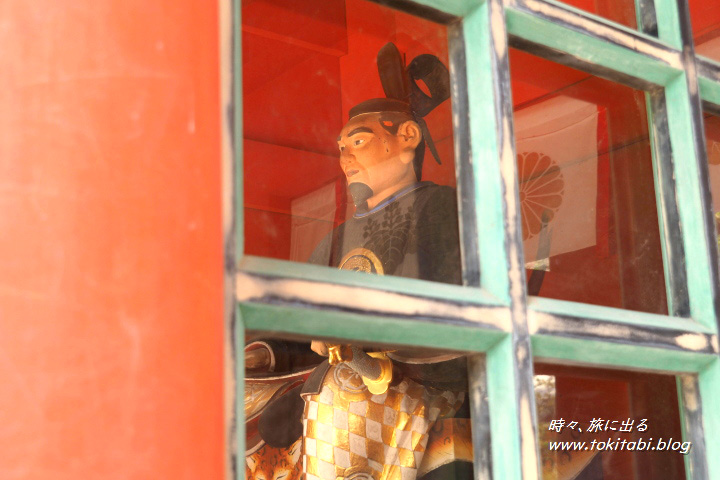

門内に納められている随身像。

向かって右側は、古代皇族の武内宿禰(たけしうちのすくね)だといわれます。

左側は飛鳥時代の貴族である、藤原鎌足(ふじわらのかまたり)だといわれます。

香取神宮は藤原氏とゆかりが深い神社です。

皇室や徳川家康らに崇敬された国家鎮護の神

社殿エリアに入ると多くの参拝者がおり、活気のある雰囲気でした。

拝殿前には、夏越しの大祓(おおはらえ)の茅の輪くぐりが設置されていた。

なかなか覚えられずちょっと苦手な茅の輪くぐりなんですが(苦笑)、なんとかクリアーして拝殿へ向かいます。

現在の「拝殿」は昭和に造営された建物で、唐破風と千鳥破風がついた屋根が印象的です。屋根は檜(ひのき)の樹皮を用いた檜皮葺き(ひわだぶき)。

御祭神として祀られている経津主大神(ふつぬしのおおかみ)からは、家内安全や産業指導の御神徳を頂けるとのこと。

日本書紀の国譲り神話に登場する経津主大神は武徳がある神としても知られ、平和・外交の祖神としての勝運の徳もあるとされます。

それゆえ古来より朝廷からの深い崇敬を受け、また中世の武家の時代には源頼朝・足利尊氏による寄進を受けます。

さらに天正19年(1591年)には、徳川家康より朱印地として1千石の領地が与えられました。

徳川家康以降も江戸幕府からは篤い保護を受けました。

「本殿」徳川五代将軍綱吉が造営

社殿周囲を歩けるので塀越しに本殿を拝観できるのが嬉しい。

現在の本殿は、元禄13年(1700年)に徳川5代将軍綱吉により造営されたもの。楼門と同時期の建築物で、こちらも国重要文化財です。

妻下の極彩色の装飾が美しい。

黒の漆塗りを基調とした外観の全体的な印象は、”煌びやか”というよりは”重厚”という言葉が似合うかな。

ちなみに、平安時代の香取神宮は伊勢神宮同様、20年ごとに本殿を建替する遷宮の慣習があったそうですよ。

神宮を名乗った香取神宮、格式が高かった理由とは?

明治時代初期以前には伊勢・香取・鹿島のみに「神宮」の称号が与えられていることから、格式の高い神社であることがわかります。

しかも平安時代の延喜式神名帳には既に香取神宮・鹿島神宮と記載があることから、かなり古くからのしきたりだったようだ。

ではなぜ数ある神社の中で、香取神宮と鹿島神宮は特別視されたのでしょうか?

遡ること奈良時代、東北地方に朝廷に従わない蝦夷(えみし)と呼ばれる勢力が大きな力を持っていた。

これに対して、桓武天皇から征夷大将軍に任命された坂上田村麻呂が大軍を率いて遠征し、長く激しく続いた戦いを制します。

この戦いにおいて軍事物資を水運で補給する拠点となったのが、鹿島神宮と香取神宮のある地でした。

ということで、この2社の鎮座地は軍事的に重要な場所だった、という歴史背景があったようです。

「旧拝殿」江戸時代の社殿が残る

旧拝殿

旧拝殿

江戸時代に建てられた「旧拝殿」が、祈祷殿として残されている。現在の昭和に築造された拝殿以前は、こちらが拝殿でした。

旧拝殿

旧拝殿

造営時期は本殿と同じ元禄13年で、江戸時代の社殿を知るうえで貴重な建造物。現在の拝殿と比較すると、比較的質素な感じでした。

「宝物館」国宝指定の海獣葡萄鏡は貴重

宝物館

宝物館

香取神宮には国宝・重要文化財・県指定文化財など、約200点もの宝物があります。境内の「宝物館」では、その貴重な宝物の品々を公開している。

中でも注目は「海獣葡萄鏡(かいじゅうぶどうきょう)」と呼ばれる白銅質の円鏡。

8世紀に中国からもたらされたとされる鏡で、一面は奈良の正倉院に伝えられ、一面は香取神宮に伝えられたものといわれます。正倉院との繋がりを示す点でも、これは貴重ですね!

海獣葡萄鏡は国宝指定を受けており、奈良の正倉院及び愛媛県の大山祇神社の神鏡と合わせて「日本三銘鏡」といわれています。

宝物館の見学には拝観料が必要ですが、時間があれば見学をオススメします。

宝物館

開館時間:8:30~16:30

初穂料:大人300円 *境内の仮設授与所にて受付

境内の一角に、ど~んと地面に突き刺さる船の錨を発見。なんだこれは~。

こちらは昭和45年より28年間に渡り航海訓練に使用された、海上自衛隊練習監・かとりのもの。

除籍後、船名と由緒深い香取神宮に奉献されたものなんですって。

「要石」香取神宮と鹿島神宮で大ナマズを押さえている!?

境内を参拝した後、旧参道を歩いて「要石(かなめいし)」なるものを見に向かいます。

その謎めいた石がある場所は、森に囲まれた秘めやかな雰囲気でした。

この石柱に囲まれているのが、要石と呼ばれる石。

石にガブリ寄ってみましたが、表面に突起部分がない、妙にツルンとした不思議な感じの石だ。

お子様サイズの力石が半分埋まっている、そんな形にも見えますが。。。

実はこれは、地中深く差しこまれた石棒だといわれています。しかも、地震の原因となる巨大ナマズの頭尾を刺し通しているんだとか。

さらに大ナマズのもう片端の頭部分は、鹿島神宮側にある要石で押さえ込まれている、ともいわれています。

20kmくらい離れた香取神宮と鹿島神宮で押さえているって、どんだけでかいナマズなのよ!

なんともダイナミックな伝承ですね。

古来よりこの地は地震が多く、香取と鹿島の神への地震除けの祈りが形になったもののようですね。

しかし、要石が地下でどんな形になっているのか、実際のところ気になるなあ。

「奥宮」 伊勢神宮古材による社殿に荒魂を祀る

さらに旧参道内沿いにある「奥宮(おくのみや)」に向かいます。

実は神様には、「荒魂(あらみたま)」と「和魂(にぎみたま)」という二面性があるとされます。

こちらに祀られているのは、香取神宮の御祭神・経津主大神の荒魂。

神様の荒々しい面なんてちょっと怖いですが、畏敬の念を感じつつ参拝させて頂きました。

ちなみにこちらの社殿は、昭和48年(1973年)の伊勢神宮御遷宮で発生した古材で築造されたもの。

「一の鳥居 津宮浜鳥居」与謝野晶子歌碑と常夜灯

以上で参拝は終了ですが、帰宅の道すがら「浜鳥居」と呼ばれる一の鳥居に立ち寄ってみた。

所在は香取神宮から3km程離れた、利根川の河川敷。場所はちょっとわかりづらく、少し周辺をウロウロした。道路側から鳥居の先端部を見つけ、あれか!という感じでの発見。

こちらが一の鳥居にあたる浜鳥居。河岸にポツンと素木の鳥居が立っている、ちょっと不思議な風景です。

鳥居は平成14年(2002年)竣工のもので、香取神宮の御用材が用いられたもの。

香取神宮の御祭神である経津主大神は、海路でやってきてここから上陸されたと伝わります。

三社参詣の講中の人々が航路の安全を祈願して、明和6年(1769年)に奉納した常夜灯があった。

こちらは歌人・与謝野晶子(よさのあきこ)の歌碑。

明治34年(1911年)、与謝野晶子が当地に立ち寄った際、宿屋で詠んだ歌が記されている。

~ かきつばた 香取の神の津の宮の 宿屋に上る板の仮橋 ~

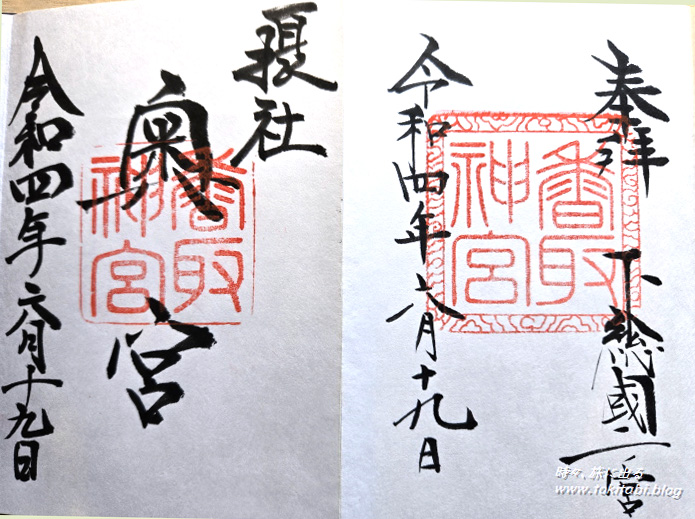

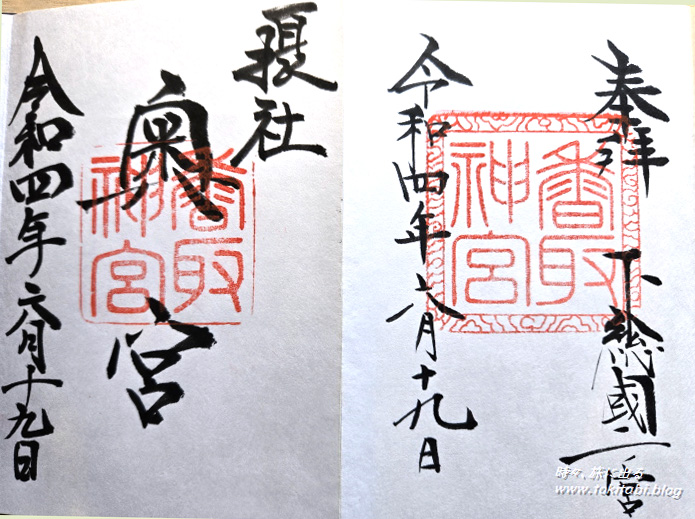

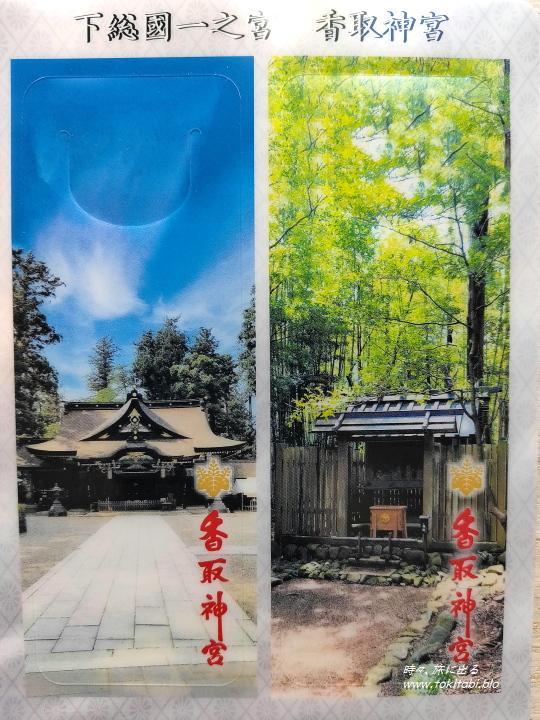

香取神宮の御朱印

右が香取神宮の御朱印で、左は奥宮の御朱印です。

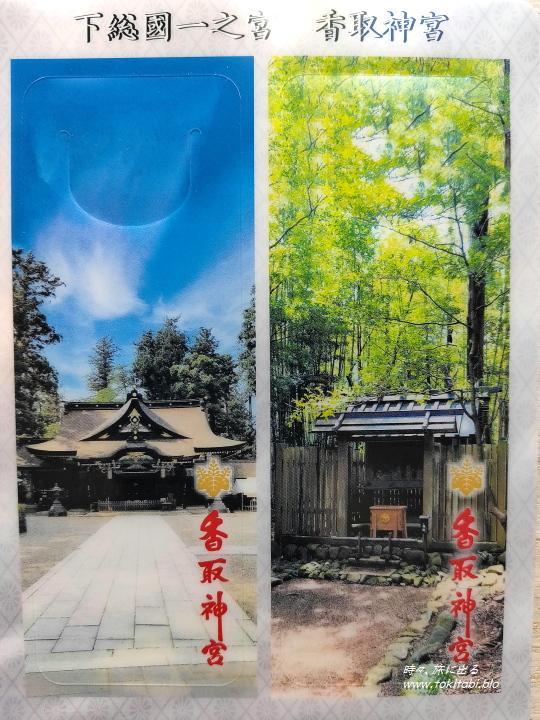

香取神宮と奥宮の両方の御朱印を頂くと、上記のしおりが頂戴できました。

おまけを頂ける神社は大好きです、はい。

東国三社守り

東国三社参り向けの東国三社守りが用意されています。

これは、三角形のお守り本体に御神紋シールを貼り付けて完成させるもの。

最初にお参りした社で本体を授かり、ほかの二社でそれぞれのシールを授かりましょう。

※最初に買ったお守り本体には、買った神社のシールが既についていました。

本体は800円で、丸状のシールは300円でした。

関東の強力なパワーを持った神社を、その位置関係から紐解くなど読み応えのある本。

関東周辺に沢山の素晴らしい神社があることに改めて驚きますね。写真も綺麗!

香取神宮の詳細情報・アクセス

香取神宮

公式ページ

住所:千葉県香取市香取1697-1(GoogleMapで開く)

アクセス:

電車)

・JR「佐原駅」下車、タクシーで約10分。各種バスもあり。

・JR「香取駅」下車、徒歩30分(約2km)

車)

・東関東自動車道「佐原香取IC」から約1.5km

・駐車場有、参拝者第1駐車場(100台)

香取市のランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

\ 香取市の返礼品は、さつまいもや鶏肉がオススメ!/

周辺おすすめスポット(小江戸佐原の町ほか)

佐原の町を小江戸散歩

水運で栄え小江戸と称された佐原の町は、重要伝統的建物群保存地区に指定され古い街並みが今も残ります。

またかつて伊能忠敬が住んでいた町でもあり、旧宅や記念館でその足跡をたどることができます。

あわせて読みたい

小江戸・佐原をレトロ散歩!古い町並みと伊能忠敬旧宅をめぐる【千葉・香取市】

千葉県香取市佐原(さわら)は江戸時代より水運で栄え、町を流れる小野川沿いに商家が続く景観は「小江戸」と称されました。重要伝統的建物群保存地区に指定されている佐…

伊能忠敬記念館

住所:千葉県香取市イ1722-1(GoogleMapで開く)

※香取神宮より車で約5~6分。徒歩約40分(3km)。 ※香取市循環バスの利用可。

水郷佐原あやめパーク

ハナショウブの名所で、6月の花のシーズンには400品種・150万本が咲き乱れます。

サッパ舟という子舟に乗っての園内めぐりは情緒たっぷり!

あわせて読みたい

水郷佐原あやめパーク、舟からのハナショウブに風情あり!【千葉・香取市】

千葉県香取市「水郷佐原あやめパーク」では、6月になるとハナショウブが見ごろを迎え、400品種・150万本が咲き乱れる「あやめ祭り」が開催されます。サッパ舟という子舟…

水郷佐原 あやめパーク

住所:千葉県香取市扇島1837-2(GoogleMapで開く)

※香取神宮より車で約20分。 ※香取市循環バスの利用可。

鹿島神宮

お隣の茨城県にある約600社ある鹿島神社の総本社。

ともに東国三社に数えられる香取神宮とは、大変つながりの深い神社です。

あわせて読みたい

「鹿島神宮」徳川家康・秀忠奉納の貴重な社殿が揃い踏み!【茨城・鹿嶋市】

日本全国に約600社ある鹿島神社の総本社「鹿島神宮」は、二千年以上の長い歴史を持つ古社です。古くから武の神として皇室や武将から崇敬された神社で、徳川家康と徳川秀…

鹿島神宮

住所:茨城県鹿嶋市宮中2306-1(GoogleMapで開く)

※香取神宮より車で約20分。電車の場合はJR鹿島線乗車にて、佐原駅から鹿島神宮最寄りの鹿島神宮駅まで約21分。

香取市コミュニティバスについて

市内にはコミュニティバスが運行されているので、上手く利用できれば移動に便利。

観光地をめぐる「休日周遊ルート」が、土・日曜日、祝日のみ限定で運行されています。

香取市のコミュニティバスのページ

佐原商家町ホテル NIPPONIAは重要伝統的建造物群保存地区内にある。

佐原商家町ホテル NIPPONIAは重要伝統的建造物群保存地区内にある。

歴史建築の粋を残す洗練された空間で過ごせる宿泊施設です。

香取神宮へ参拝に出かけてみませんか?

江戸時代の貴重な建築物が残る見どころの多い境内で、下総国一宮であり香取神社の総社の歴史に触れることができました。

江戸時代の人々がめぐったように、香取神宮のみならず、鹿島神宮や息栖神社を含めた東国三社を参拝するとこの地域の歴史をより深く知ることができそうですね。

香取神宮に参拝に出かけてみませんか?

記事の訪問日:2022/6/19

佐原周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

佐原周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

江戸時代の社殿が見どころの神社をさらにチェック!

あわせて読みたい

上野東照宮の彫刻は金箔上に彩色!絢爛豪華な金色殿に圧倒【東京・台東】

上野公園内には、徳川家康を祀っている上野東照宮があります。こちらは、かつて徳川家康の遺言により天海僧正が創設した、寛永寺の敷地内に創設された神社です。金箔塗…

あわせて読みたい

赤坂氷川神社には、徳川吉宗命の社殿と江戸時代の面影が残る【東京・港区】

東京都心の赤坂にありながら、緑に囲まれた静かな高台の地にある「赤坂氷川神社」。江戸時代の赤坂には紀州藩の中屋敷があったことから、紀州藩藩主・徳川吉宗が8代将軍…

あわせて読みたい

箭弓稲荷神社の彫刻に圧倒!本殿や團十郎稲荷など見所たくさん【埼玉・東松山市】

令和5年11月、埼玉県東松山市の箭弓稲荷神社の社殿が、国重要文化財に指定されることになりました。そんな旬の話題を持つ、箭弓稲荷神社の見どころや歴史を紹介。素晴ら…

あわせて読みたい

家康が眠る久能山東照宮は、駿河湾を望む風光明媚な地だった【静岡・静岡市】

徳川家康本人の遺言に従い葬られたのが、晩年の大御所時代を過ごした駿府の地にある久能山東照宮です。境内には江戸時代初期に造営された建物が、ほぼ当時の姿のまま残…

<a href=”//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3694017&pid=889865292″ rel=”nofollow noopener” target=”_blank”><img src=”//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3694017&pid=889865292″ border=”0″></a>

関東近郊へは、気軽なバス旅で出かけてみない?