松江城は豊臣秀吉・徳川家康に仕えた堀尾氏が築城した城で、山陰地方唯一の現存天守は国宝指定されています。

その天守は比較的初期の時代のものですが、実際見学してみると先進的な築城方法が取り入れらていることがわかり、実用的で機能性に富んだ造りに驚かされる。

そして松江城の見どころは天守だけではない!石垣職人集団の穴太衆により築成された石垣にも注目したいところだ。

現地での移動情報なども載せていますので、ぜひ最後までご覧下さい。

目次

「国宝 松江城」宍道湖を望む、水の街の美しい城跡

「ぐるっと松江レイクラインバス」で松江城へ

城跡歩きが好きで関東を中心に城跡をめぐっています。

関東に多い土塁に囲まれた城跡は大好物なのですが、たまにはドン!と天守が立つ城跡が見たいなと、ふと思った次第。

せっかくなら現存天守のある城郭に出かけてみるか、と思案。おっ、松江城なら一度は行ってみたかった出雲大社にも立ち寄れるじゃないか、ということで松江を訪問。

JR松江駅から松江城までは、市内観光に便利な「ぐるっと松江レイクラインバス」に乗車。

デザインの綺麗なバスに乗り込み、天気も良く気分も上々で出発!

松江市には国内で7番目の面積を誇る宍道湖(しんじこ)があり、さらに河川も多く”水の都”なんて呼ばれています。

バスは宍道湖にも通じている大橋川を越え、松江城の内堀につながっている京橋川沿いを進む。

松江城最寄りの大手前バス停で下りると、二之丸の石垣や櫓を内堀の水面に映した、実に美しい情景が見えてきました。

豊臣秀吉・徳川家康家臣の堀尾吉晴が築城

松江城の入口では、「松江開府の祖・堀尾吉晴公の像」がお出迎え。

堀尾吉晴は息子・忠氏と共に松江藩を開き、松江城を築城した武将です。

堀尾吉晴と松江城築城について

~豊臣秀吉家臣として活躍~

・堀尾吉晴は尾張国(現愛知県)出身の武将で、豊臣秀吉に仕え活躍。

賤ヶ岳(しずがたけ)の戦い、小牧・長久手戦いで武功を挙げ、近江国佐和山4万石、遠江国浜松12万石へ出世。三中老に任ぜられるなど、秀吉の信任も厚かった人物。

~子・忠氏の関ヶ原の功績で出雲国を得る~

・秀吉没後は徳川家康に仕えるが、吉晴は三河国池鯉鮒の刀傷事件で重傷を負う。

・家督を継いだ子の忠氏が慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いで功績を挙げ、出雲・岐2国24万石を受領。

~松江城築城~

・堀尾氏父子は富田城に入るが、交通の要衝である松江への移築を決意。城地をめぐっては父子で意見が分かれた。

・慶長9年(1604年)に忠氏が急死。吉晴は忠氏が推した亀田山への築城を決定。

・築城に5年を費やした松江城は、慶長16年(1611年)に完成。吉晴は本拠地移転後まもなく、69歳で死去。

堀尾家亡き後の松江城には、若狭国小浜藩より京極忠高が入封するも3年余りで死去。

次いで信濃国松本藩より松平直政が入封した後は、明治維新まで松平氏の統治が続きました。

宍道湖を要害に持つ亀田山に築城

日本100名城の一つにも数えられる松江城は、南に宍道湖、西や北は山地に囲まれた自然の要害を持つ城。

標高29mの山頂に本丸を置く平山城で、本丸南側に二之丸、東側に二之丸下ノ段(外曲輪)、北側には北之丸を配置した、輪郭連郭複合式と呼ばれる縄張りです。

そのうち水堀に囲まれた本丸・二之丸などの主郭部分が、現在城址公園として整備・保存されています。

ちなみに、公園南側の島根県庁がある場所がかつての三之丸跡。

「大手門」復元に向けて情報収集中

松江城の現存天守は国宝指定されています。その国宝天守の姿が高台にチラリと見えてくると、テンションが上がってきますね。

現在は入口にあたるこの場所には、かつては大手木戸門が立っていました。

木戸門跡を抜けると、石垣に囲まれた”枡形”と呼ばれる四角い空間に入る。

勢いつけて直進すると、正面は13mある二之丸の高石垣で行止まり。枡形空間に閉じ込めたところを四方から狙い撃ち、という防御の仕組みです。

ここの枡形は一辺は46mもある、かなりデカイもの。馬溜(うまだまり)とも呼ばれたそう。

井戸跡が残っているので、戦乱期の後は違った用途で使われた場所なのかもな。

枡形を右手に折れると、城内側の入口となる大手門の石垣が現れる。かつては2階建ての櫓門が立っていたといいます。

間口の広さは八間(約14.5m)ということで、かなり巨大な門ですね。

この大手門は復元が検討されていますが、礎石が残る以外は(左下の平たい丸いやつ)、建物の復元根拠となる資料が揃っていないらしい。

そのため、明治時代に取り壊される以前の古写真や設計図面などの資料を、なんと!500万円の懸賞金を架けて探している最中なんですって。有力情報が見つかり、復元につながると良いのですが。。。

詳細に興味がある方は「松江城大手門復元資料収集懸賞事業」で、ネット検索してみて下さい。

「二之丸下ノ段」観光案内所で御城印も販売

大手門を抜けた先には「二之丸下ノ段」が広がります。本丸東側の最下段にあたり、外曲輪とも呼ばれる。

こちらには洪水や飢きん対策用の米を備蓄するための、米蔵屋敷が置かれたとのこと。湖川に囲まれた土地柄なので、松江では水害が多かったようだ。

また、江戸時代前期にはこの一角に「荻田配所」なるものが建造されました。

越後国高田藩にて幕府も介入したお家騒動「越後騒動」が勃発し、その中心人物の一人、高田藩忠臣・荻田本繁(主馬)の配流先として受け入れた際の施設だった。

二之丸下ノ段の入口付近には「ぶらっと松江観光案内所」と「ちどり茶屋」がある。

ぶらっと松江観光案内所では記念品などの販売もあり、帰りにこちらで御城印を購入しました。

ちどり茶屋は喫茶だけでなく松江名物の割子蕎麦も頂けるので、こちらで昼食を頂くのも一考ですね。

ぶらっと松江観光案内所の概要

所在地:松江城二の丸下の段(大手前から入って右側)

主なサービス:観光案内・観光パンフレット設置、手荷物一時預かり(有料)、観光グッズ販売、車イス貸出し(2台・予約可)

受付:8:30~17:00(年中無休)

TEL:0852-23-5470

ちどり茶屋

公式ページ

営業時間:開店 10:30~ ラストオーダー 16:30 ※そばの提供は16時まで

※臨時休業もあるので公式ページで確認してお出かけ下さい。

「中曲輪」石垣越しの天守を望めるビューポイント

さて、本丸に向かうには二之丸下ノ段方面に直進してはダメで、左手に折れてこの「本坂」を上がります。

こんな感じで城内の要所には律儀に必ず曲がり角があり、常に城内からの横矢に狙われながら進む感じとなる。

本坂に入っても左手にそそり立つ二之丸の石垣の上で、銃や矢を持った城兵が待ち構えている様が目に浮かびますわ。

坂を上り切るとやはり直進は行止まり。

右折の後、さらに左に曲がった道が二之丸・本丸方面に続く道。右手の石垣で死角になっている先の中曲輪にも、城兵が待機していたことでしょう。

その「中曲輪」は本丸東側の下段に位置しており、石垣越しの雄大な天守の姿が望めるオススメのビューポイントです。くれぐれも素通りには注意ですよ!

天守下の石垣は、特に緻密に組まれているように見えます。

角部は算木積みで固められ、その他は比較的小さめの石が丁寧に積まれている。

天守は望楼型と呼ばれる、比較的初期の天守に見られるタイプ。

これは入母屋屋根を持つ櫓の上に、望楼と呼ばれる物見櫓が載った様式のもの。

お寺でよく見かける丸みをもった花頭窓(かとうまど)が印象的。そして、屋根には誇らしげに鯱(しゃちほこ)がそそり立ちます。

石垣職人集団・穴太衆築成の石垣にも注目!

天守西側の石垣

天守西側の石垣

松江城の最大の見どころといえば国宝天守ですが、その次に注目したいのが表情豊かな石垣群です。

築城には5年かかっていますが、そのうちの3年は石垣築造に費やされたそうだ。

その石垣の築成に際して招かれたのが、石垣職人集団の穴太衆(あのうしゅう)。滋賀県大津市穴太出身の職人衆のことで、織田信長の安土城の石垣普請でその名を全国的に広めた。

その後、各地の石垣構築に携わり、築城における石垣技術を広めた立役者といえます。

松江城の石垣の積み方は、約6割が野面積みと打込み接ぎです。

綺麗な切込み接ぎの石垣も見かけますが、堀尾氏以後の京極氏や松平氏の時代のものかもしれませんね。

使われた石垣石は、松江市東部で採れる矢田石と大海崎石(おおみざきいし)と呼ばれる石が主なもの。石材産地と松江中心部とは大橋川でつながっており、船による搬送がしやすい場所だった。

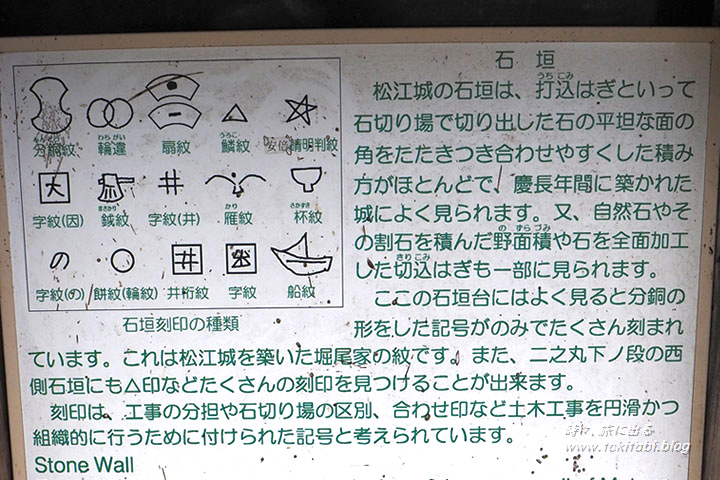

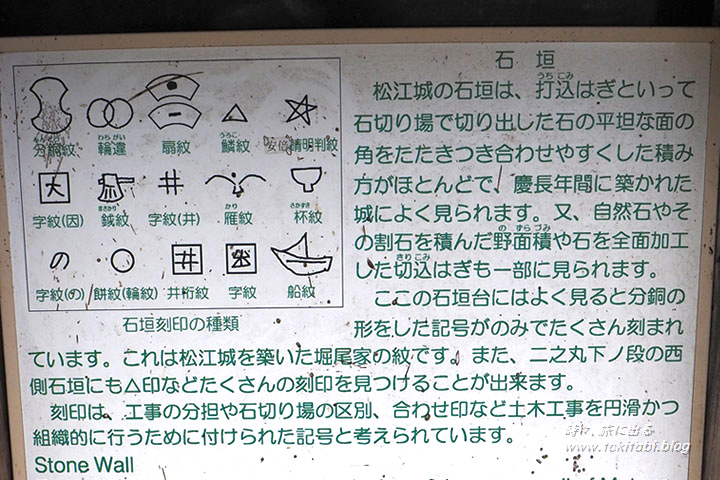

本坂周辺の石垣石には、多くの刻印が見受けられるのが興味深い。

刻印は作業円滑化のために工事分担などをマークをしたものと考えられますが、こんなに沢山の種類があるとは!

ちょっとした絵になっているものなんかは、職人の遊び心という部分もあったりして!?

二ノ門跡を抜け本丸へ

ニノ門先の左手が二之丸跡で、右手が本丸方面。

右手に入り、本丸へと続く石階段を上る。

坂を上がりきるとようやく本丸入口の一ノ門が現れる。坂下からは見えない、というのに配置の妙を感じます。

大手門からは都合5ヶ所の曲がり角を抜けてきた。一貫して城内が見通せない造りと、横矢掛りが徹底されている構造が体感できました。

赤味を帯びた巨石が、ダイナミックに積まれた石垣に目がゆく。赤っぽい石は大海崎石と呼ばれ、嵩山(だけさん)・和久羅山で採れる溶岩石とのこと。

一ノ門を抜けて本丸内へ。

本丸には無料で入場できますが、天守内の見学には入場券の購入が必要です。

「国宝天守」は慶長期を代表する現存天守

天守は実用性・機能性に優れた造りだった!

本丸に入ると、東北隅に築かれた国宝天守が見えてきました!

実は現存天守を見るのは今回初めてなもので、やや興奮気味です。はい(笑)。

少し古風なフォルムと、独特の風合いの石垣が印象的。

入母屋の破風が羽を広げた千鳥に似ているため、「千鳥城」とも呼ばれます。

松江城天守は慶長期を代表する天守で、全国に現存する12天守の一つ。さらに国宝指定の5天守の一つでもあります。

現存天守の中では、高さは姫路城・松本城に次ぐ3番目で、総床面積は姫路城に次ぐ2番目の広さです。

外観は4重で、内部は5階建てに地下1階付き。

天守入口部分に附櫓(つけやぐら)が設けられており、複合式望楼型天守に分類されます。

こんな複雑な形状をした400年以上前の木造建築物が現存しているなんて、改めてその堅牢さに驚かされます。

天守附櫓の石垣には石切りの際の矢穴も見え、積み方も荒々しく無骨な感じだ。

必要にあわせて開閉できる突き上げ戸。

天守の西側から。

全体が黒っぽくてシャープな印象。豪華さは感じられず、質実剛健といった表現が似合いそう。

全体が黒い下見板で仕上げられていて、白漆喰部分が少ないのが外観の特徴だ。

下見板は横長の板材を階段状に重ね、その継ぎ目を固定させて仕上げる工法。通気性が良く、板ごとに交換できる点でメンテナンス性にも優れているという。

黒い染料には湿気対策として、柿渋や煤などが混ぜられている。

天守としては初期の時代のものながら、実用性・機能性が考慮されているのが素晴らしいですね!

地階の国宝指定につながった祈祷札

外観をめぐった後、いよいよ附櫓から天守に入城。受付カウンターには、日本100名城スタンプが設置されていました。

入口の階段を上がると薄暗い「地階」に入ります。

周囲に石垣が見えるように、ここは天守台の中にあたる場所。籠城に備えて塩や物資の保管に使用され、塩蔵とも呼ばれたそうだ。天守台の石垣の中って、こんな使われ方もしてたんですね!

さらに地階には深さ約24mもの井戸があったというが、これは天守としては珍しいらしい。

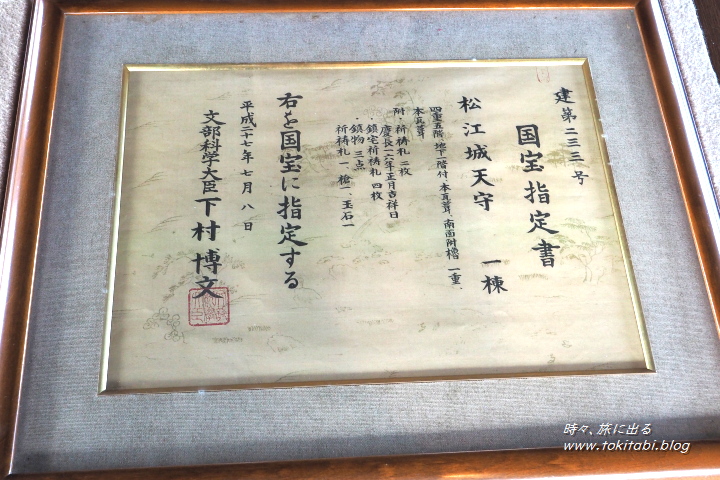

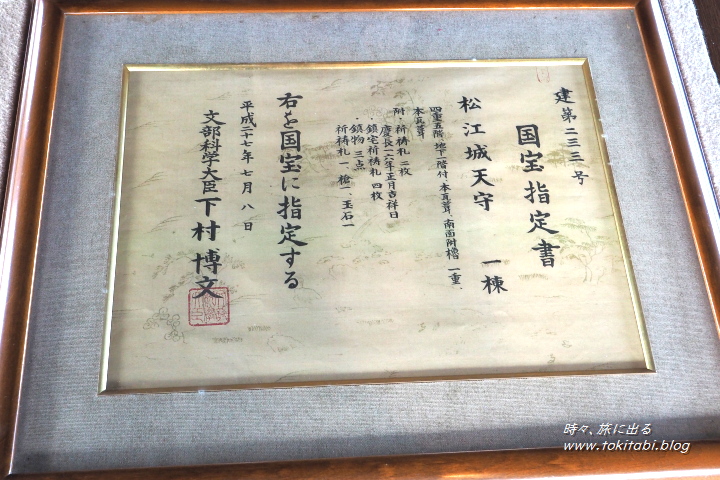

そして、左手の柱に貼られている祈祷札(きとうふだ)が実は注目ポイントで、これこそが平成27年(2015年)の国宝指定につながった貴重な資料の一つなんです。

平成24年(2012年)に、松江神社(二之丸内に鎮座)で祈祷札が2枚発見されました。

祈祷札には松江城の築城年「慶長拾六年」の記載があり、築城時の祈祷に使用されたものと考えられた。しかし、この札が松江城のものだったという確証がなかった。

しかしその後の調査により、この地階の2本の柱に祈祷札が掲げられていた釘痕が奇跡的に見つかったということです。

小さな釘穴を見つけるという大変な苦労が、国宝指定で実を結んだわけですね。

こちらの祈祷札はレプリカで、現物の札は国宝指定されて松江歴史館で保管されています。

昭和30年に天守屋根の鯱を解体修理した際、再利用できなかった部材の一部を展示。

松江城の木彫り銅板張りの鯱は高さが2.08mで、木造の現存鯱の中では日本一の大きさを誇ります。

柱に注目!「互入式通し柱」「包板」が最大の特徴

階段はけっこう急勾配なんで、渋滞を避けつつ、コケないように注意して上がりましたよ。

階段の開口にミゾが見えますよね?ここは引き戸を水平にスライドすると、開口部を塞げる構造になっています。敵兵の侵入を想定して、細やかな工夫が施されているようだ。

松江城天守における構造上の最大の特徴は、「互入式通し柱(ごにゅしきとおしばしら)」という方式。

これは長く大きな柱を用いずに、2階分を通す程度の長さの柱を使用。さらに上階と下階の柱の位置をずらし荷重を分散させる、という当時の先進的な技法が取り入れられています。

なるほど、これが現存にも繋がった耐久性の秘密の一つだったんですね。

さらに、柱の周囲を板で包み鉄輪(かなわ)で止めて補強して使う、包板(つつみいた)と呼ばれる手法も独特です。

天守の柱の総数は308本で、その内の103本もの柱に包板が使用されています。

1階には包板を使用していない「松江城天守最大柱」が東西に2本あり、地階との通し柱として使用されています。実はこの柱こそが、地階で祈祷札が打ち付けられていた柱なのです。

構造上の大黒柱としての役割を持つとともに、城中心部にある象徴的な存在だったんでしょうね。

外側から内部が見えづらい格子窓(武者窓とも呼ばれる)には、突き上げ戸が付いています。

防御のための石落としや狭間を装備

屋根の軒に隠れて外側から見つけづらい2階部には、「石落」が多く設置されていました。

ところで、石落を使用するケースって切羽詰まったかなりの接近戦の状況だと思うんですが、実際どれくらいの命中率なんですかね?って、いつも素朴な疑問を感じます。

壁の各所には、鉄砲や矢を放つための狭間(さま)と呼ばれる穴が設けられている。

これは鉄砲狭間で、縦長の矢狭間もあります。

2階には展示物やパネル解説が多くありました。

こちらの重厚な太鼓はかつて二之丸の太鼓櫓にあり、時を知らせたり城内の合図に使用された。

花頭窓が外観のアクセントに

3階には外観のアクセントになっている、花頭窓(かとうまど)があります。

最上階の5階に通じる階段。

最上階の天狗の間からは宍道湖の絶景!

こちらが天狗の間とも呼ばれる、天守最上階の5階です。壁がない部屋で、四方の視界が開けて景観が一変!開放感がありますね。

柱の太さが揃えられるなど、見栄えにも配慮されている。敷居の痕跡や鴨居が残っており、かつては障子などの建具もあったようです。

360度の周囲が見渡せて、なかなかの素晴らしい眺望。かつての城主も、ここからの見晴らしを楽しまれていたことでしょう。

こちらは武家屋敷などが残る北側で、城周囲にめぐらされた内堀が見えます。

南側にはかつての三之丸跡に立つ、島根県庁が見えます。(真ん中央右手、横長の建物と庭がある場所)

そして南側から西側にかけて望む、宍道湖の景色が最高でした!

飾られていた国宝指定書のコピー。原本は祈祷札などとともに、松江歴史館に保管されています。

天守見学について

入場時間:4月1日~9月30日 8:30~18:30(受付終了 18:00)、10月1日~3月31日 8:30~17:00(受付終了 16:30)

入場料:大人 680円 / 小人(小・中学生) 290円

本丸開放時間

入場料:無料

開門時間:4月1日~9月30日 7:00~19:30、10月1日~3月31日 8:30~17:00

お得な共通券

3館共通券(松江城天守・小泉八雲記念館・武家屋敷):大人 1,100円、小人(小・中学生) 510円

※3館共通券提示で次の観光施設の割引あり。松江歴史館・堀川遊覧船・月照寺・普門院・八重垣神社宝物殿・明々庵・田部美術館・宍道湖遊覧船、松江堀川・地ビール館(お土産・飲食1割引)、袖師窯絵付け体験、小泉八雲旧居

2館共通券(松江城天守・松江歴史館の基本展示):大人 950円、小人(小・中学生) 430円

※松江歴史館の特別展の割引ができます

参考)

小泉八雲記念館 入場料:大人 410円、小・中学生 200円

武家屋敷 入場料:大人 310円、小人(小・中学生) 150円

松江歴史館 観覧料:大人 510円、小・中学生 250円

本丸には6つの二層櫓があった

天守見学が立つ本丸は、東西約54m・南北約123mの長方形の曲輪です。

東側から見下ろすと、石垣が屏風のように折れ込んでいるのが見える。侵入して来た敵兵からは、死角が多くて奥が見通せない形状なのが分かります。(下は先ほど天守を見上げた中曲輪)

北西にある「乾(いぬい)櫓」の跡。

かつて本丸には6つの二層櫓があり、それらを横長の多聞櫓が繋いで周囲を防御していました。

「二之丸」松江神社・興雲閣、そして復元櫓

「松江神社」初代藩主松平直政や堀尾吉晴を祀る

今度は本丸南側の一段低い位置にある二之丸へ。

現在の二之丸跡には、明治時代に建てられた松江神社と興雲閣(こううんかく)があります。

2代藩主松平綱隆の時代までは、藩主の住居は二之丸の御書院だった。その後、より広い敷地をもつ三之丸に御殿が建てられ、藩主の生活の場はそちらに移りました。

「松江神社」には松平家初代藩主の直政のほか、徳川家康、松江藩7代藩主である松平治郷(はるさと)、そして松江開府の祖として堀尾吉晴が祀られています。

地階に貼られていた祈祷札は、こちらで発見されたわけですね!

社殿は、堀尾忠晴が松江市西尾町の東照宮に祀った社が移築されたもの。

「興雲閣」明治天皇巡幸のために築造

松江神社の南側にあるのは、レトロな洋風建築物「興雲閣」。

なんで城跡に洋館が?って感じですが、元々は明治36年(1903年)に明治天皇の行在所とする目的で建てられたそうだ(天皇の巡幸は実現せず)。

こちらでは華麗な装飾・彫刻が施された館内を、無料で見学することができます。

興雲閣の見学について

休館日:なし (年中無休)

開館時間:4月1日~9月30日 8:30~18:30 / 10月1日~3月31日 8:30~17:00

入館料:無料

「南櫓」「中櫓」「太鼓櫓」を復元

二之丸の東側には3つの櫓が復元されています。

南東角の「南櫓」は、城下町の南東を監視する役割だったとされる。

東側の「中櫓」は、御具足蔵とも呼ばれた平屋建ての櫓。

北東角の「太鼓櫓」は、天守に展示されていた太鼓が元々置かれていた櫓ですね。

「水の手門」小泉八雲記念館に向かう際に立ち寄りたい

最後に紹介するのが、本丸の北ノ門を抜けた先にある「水の手門」。

搦手側なのでコンパクトな造りの虎口ですが、堅牢な石垣積みが見事!傍には馬を洗ったりするのに使われた「馬洗池」が残ります。

北側にあり見逃がしやすいポイントですが、小泉八雲記念館や武家屋敷へ向かう際に立寄るのがオススメです。

明治時代の初めにはまだこれだけ様々な城が残されていたんですね。

貴重な写真の数々に思わず釘付け!

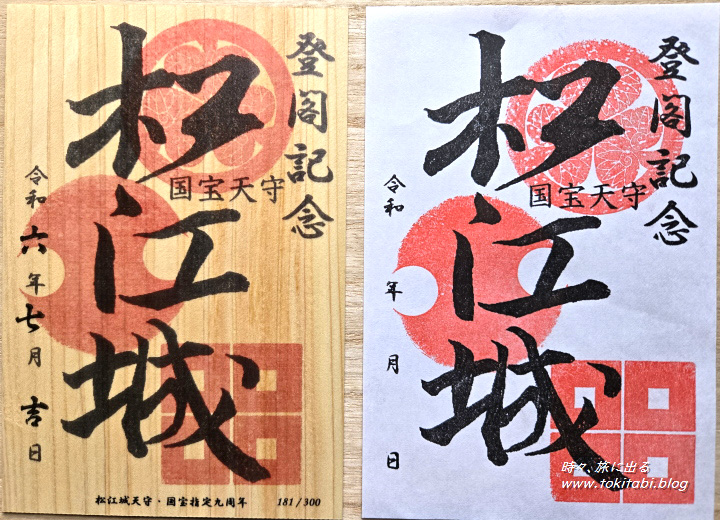

松江城の御城印

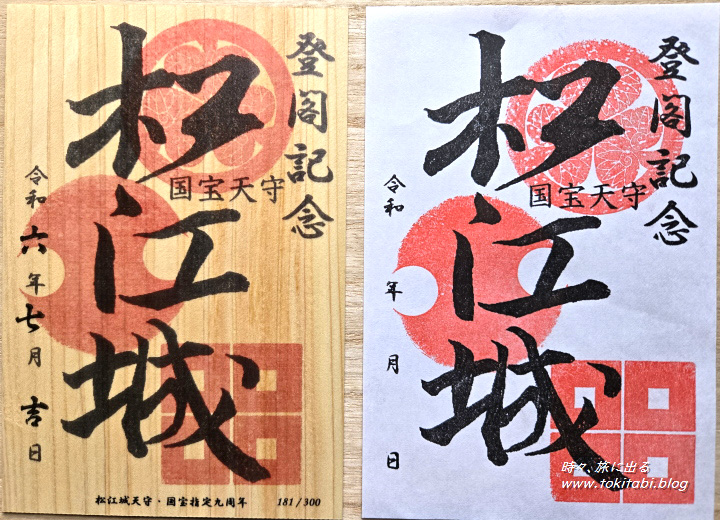

ぶらっと松江観光案内所で購入した御城印です。

左は国宝指定の9周年を記念して作成された、ヒノキ製の御城印。300枚限定の通し番号入りのもので1,000円でした。ちょっとお高いのですが、限定という響きに弱くて購入(苦笑)。

右の通常の御城印は350円でした。

松江城の詳細情報・アクセス、現地での移動情報など

松江城の詳細情報・アクセス

松江城

公式ページ

住所:島根県松江市殿町1-5(GoogleMapで開く)

アクセス:

電車)

・JR山陰本線「松江駅」から「松江城」まで徒歩約30分(約2km)

・一畑電車北松江線「松江しんじ湖温泉駅」から「松江城」まで徒歩約15分(約1.2km)

車)

・山陰自動車道「松江玉造IC」から約5km(約10分)

・有料駐車場有り(大手前駐車場 67台 / 城山西駐車場 158台)

これは便利!県庁構内駐車場の閉庁日の開放について

県庁閉庁日(土曜・日曜・祝日)には、観光者向けに県庁構内の駐車場が開放されます。詳しくは島根県庁のページ でご確認下さい。

松江のランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

松江市内の移動手段の紹介

ぐるっと松江レイクラインバス

市内の観光には、JR松江駅を起点する観光ループバス レイクラインが便利です。

観光ループバス レイクラインの公式ページ

路線バス

路線バスは市営バスと一畑バスがあります。

松江市交通局の公式ページ(市営バス)

一畑バスの公式ページ

堀川遊覧船

松江城を囲む約3.7kmの堀川を、約50分かけて遊覧する観光遊覧船です。

船頭さんの軽快なしゃべりと、低い橋を渡る時には屋根が下がり人も屈んで通過するというアトラクションt的な要素もあり楽しいです。乗船場所は3ヶ所にあります。

堀川遊覧船の公式ページ

堀川遊覧船の詳細レポート!

空港連絡バス

出雲空港・松江市街間の空港連絡バスです。フライトの時間に合わせて運行されているので便利です。

松江一畑交通の空港連絡バスの案内ページ

帰りに焦った!出雲空港へ向かう方へのアドバイス

当方、帰りはJR松江駅から空港連絡バスで出雲空港に移動し、飛行機で帰宅しました。

その際、一部予定通りに移動できずにヒヤッとした部分があったので、空港利用に関しての情報と対応メモを共有させて頂きます。訪問時の参考にされて下さい。

【焦ったこと:その1】

帰りはタクシーで松江城から松江駅へ移動する予定だった。

しかし、大手門前のタクシー乗り場で待つも15分以上タクシーが来ない。まじか!

地元のボランティアの方により、向かいの県民会館に路線バスが多く停まることを聞きダッシュ!事なきを得た。

【対応メモ】

・タクシーがこなければ呼んだ方が良さそう。

・路線バスの時刻や乗場をチェックしておいた方が良い。県民会館のバス停は松江城側とは反対にあり、冷や汗ものだった。

【焦ったこと:その2】

続いて松江駅に到着後、空港連絡バスのチケットを購入しようとしたが、購入場所が分からず焦った。駅でチケットセンターの場所を聞き買いに向かうも、販売窓口が混んでいて焦った。(バスの出発は5分後に迫っていたのに。。。)

【対応メモ】

・松江駅にはバス券売機の設置が無い。さらに一畑バス のチケットセンターの場所はロータリーから離れており、少し分かりずらかった。場所を確認した上で、事前購入しておくのがベスト。

・ちなみに現金支払であればバス車内でも運賃の支払は可。私はこれを聞いてバスに飛び乗り、間一髪セーフ。いやいや、ホントにギリギリでした。

■ 一畑バス 松江駅前チケットセンター(GoogleMapで開く)

■ 松江一畑交通 空港連絡バスの案内ページ

私の場合は事前の下調べ不足でした。準備万端て楽しい旅にしましょう!

国内旅行もHIS(エイチ・アイ・エス)がプラン豊富!

国内旅行もHIS(エイチ・アイ・エス)がプラン豊富!

松江城跡に出かけてみませんか?

初めての現存天守の見学でしたが、やはり復元の天守と比較すると生々しさを感じられる部分が多く、非常に良かったです。

城跡自体は1.5~2時間程度で一通りめぐれると思いますが、城址公園周囲にも色々と見どころがります。

武家屋敷や小泉八雲記念館、そして城を囲む堀を船でめぐる堀川遊覧船も外せません。

ということで、時間の余裕を持っての訪問をお勧めします。

松江城に出かけてみませんか?

記事の訪問日:2024/7/21

日本100名城の城跡をさらにチェック!

あわせて読みたい

「駿府城」に2つの天守台出現!?大御所時代の家康の居城探訪【静岡・静岡市】

徳川家康は江戸幕府を開いたことから江戸在住期間が長そうですが、実は生涯で最も長い期間を過ごしたのが駿府なんですね。そんなゆかり地にある、家康が大御所時代を過…

あわせて読みたい

白河小峰城、木造で忠実に復元された櫓が美しい城跡【福島・白河市】

日本100名城の一つに数えられる白河小峰城は、東北地方では珍しい総石垣の城です。本丸を中心に石垣に囲まれた城内を歩くと、その堅牢な造りに圧倒されます。さらに本丸…

あわせて読みたい

都心で城跡歩き!江戸城内堀周辺は巨大城門の宝庫だ【東京・千代田区】

城郭めぐりに興味がある歴史好ならば、皇居周辺の旧江戸城内堀をめぐってみませんか?江戸城跡って天守閣とかないんでしょ?などと侮るなかれ。皇居や皇居外苑周辺には…

あわせて読みたい

「八王子城」秀吉軍と壮絶な戦いをした北条氏の山城【東京・八王子市】

戦国時代、豊臣秀吉が天下統一の総仕上げとしておこなった、小田原征伐による北条氏の攻略。北条氏の支城であった八王子城では、秀吉軍との壮絶な戦いが繰り広げられま…

<a href=”//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3694017&pid=890454465″ rel=”nofollow noopener” target=”_blank”><img src=”//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3694017&pid=890454465″ border=”0″></a>

クラブツーリズムはバスツアーやテーマ旅行が充実!