日本全国に約600社ある鹿島神社の総本社「鹿島神宮」は、二千年以上の長い歴史を持つ古社です。

古くから武の神として皇室や武将から崇敬された神社で、徳川家康と徳川秀忠が寄進した社殿が残っているのは貴重。

また、要石や御手洗池などの神秘的なスポットもあり境内の見どころも多い。

かつて伊勢神宮・鹿島神宮・香取神宮のみが神宮を名乗れた時代があったが、その背景にあった歴史などを紐解きながら境内を巡ります。

目次

「鹿島神宮」皇室や武将の崇敬を受けた鹿島神社の総社

常陸国(現茨城県の大半)一の宮である鹿島神宮は、日本全国に約600社ある鹿島神社の総本社です。

また、香取神宮(千葉県)・息栖神社(茨城県)とともに、東国三社の一社でもあります。

神武天皇元年(紀元前660年)の創建と伝わる古社で、勝負事に御利益がある御祭神を祀っているため、古来より多くの武将より尊崇された。

また、伊勢神宮のほかは、鹿島神宮・香取神宮のみが”神宮”を名乗ることが許された時代もあったことから、大変格式が高い神社でもありました。

\ 香取神宮と息栖神社の詳細についてはこちら!/

大鳥居は東日本大震災復興のシンボル

境内入口には「大鳥居」と呼ばれる、こちらのニノ鳥居が建ちます。

彩色されていない杉材による高さ約10.3mの鳥居です。

元々こちらには、昭和43年(1968年)に竣工された、国産の花崗岩の鳥居としては日本一の規模を誇る石鳥居が建っていた。残念ながらこれは、平成23年(2011年)の東日本大震災で崩壊。

現在の鳥居は境内の杉を4本使い、平成26年に竣工されたものです。

地元では、震災復興のシンボルとして親しまれているそうですよ。

「東国三社巡り」江戸庶民の間で流行った小旅行

鳥居の先には、豊かな緑に囲まれた参道が続く

鳥居の先には、豊かな緑に囲まれた参道が続く

江戸時代、江戸庶民の間で鹿島神宮・香取神宮・息栖神社の三社を巡る「東国三社巡り」が流行ったそうです。

東国三社巡りについて

お伊勢参り後の禊参りとして位置付けられましたが、江戸の人々が小旅行気分で船旅を楽しむという娯楽的な側面もあった。

木下河岸(現千葉県印西市)から木下茶船と呼ばれる乗合船が運行され、参拝者たちを乗せて利根川を行き来した。この船は江戸時代中期には1日平均12船運航され、年間1万7千人余りが利用したといわれます。

なかなかの盛況ぶりが伝わってきますね!

お伊勢参りと比べると、江戸から近い東国三社は気軽に来れる場所だったんでしょう。

「楼門」 水戸徳川初代藩主・徳川頼房公が奉納

やがて参道の先に現れるのは、高さ約13mの鮮やかな朱色の「楼門」。さすが常陸国一の宮、といった風格を感じさせる立派な入口だ。

門は国重要文化財に指定されているとともに、日本三大楼門の一つにも数えられています。

*日本三大楼門:鹿島神宮・筥崎宮(こさきぐう)(福岡県福岡市)・阿蘇神社(熊本県阿蘇市)の楼門。

楼門は寛永11年(1634年)に水戸藩主・徳川頼房公により造営されたもの。徳川将軍家光公の病気平癒を祈願した後、家光公が快方に向かい奉納されたという。

朱色に彩色された華やかな建造物ですが、境内の朱塗りの建物は意外にもこの楼門だけだった。

徳川頼房(よりふさ)(1603-1661年)

徳川家康の11男。水戸徳川家の初代藩主で、徳川御三家(水戸・尾張・紀伊)の一つである水戸家の祖となる。

水戸藩の基盤を築き、文治政治を重視。名君とされる息子・徳川光圀(水戸黄門)を育てたことでも知られる。

1階両側には随身像が納められています。

そして境内に入るとすぐ目に付くのが、こちらの大きな絵馬。

地元のサッカーJリーグチームの鹿島アントラーズが、シーズン前に必勝祈願をするのがこの鹿島神宮です。

鹿島アントラーズは茨城県の鹿嶋市ほか4市を拠点とするチームで、Jリーグ創設当初からのオリジナルチームである。

そのチーム名の「アントラー」は英語で”鹿の枝角”を意味するそうで、鹿島神宮の神鹿にちなんで名付けられたんですって。

鹿島神宮のご加護があるのが、強さの一因なんでしょうね!

「社殿」は徳川将軍秀忠寄進によるもの

境内を進むと右手に見えてくる拝殿。

国重要文化財に指定されている社殿は、元和5年(1619年)に徳川2代将軍・秀忠公により寄進されたもの。本殿・石の間・幣殿・拝殿の4棟で構成されています。

鹿島神宮の御祭神である武甕槌大神(たけみかづちのおおかみ)は、その昔、天照大御神の命を受けて香取神宮の御祭神である経津主大神と共に出雲の国に天降り、大国主命と話し合って国譲りの交渉を成就。日本の建国に献身されたと伝わる。

武甕槌大神は武の神ともいわれ、古くから皇室や武将の崇敬を受けてきました。

拝殿背後にある「本殿」は、三間社流造り(さんげんしゃながれづくり)と呼ばれる建築様式だ。

社殿は全体的に落ち着いた雰囲気だが、本殿の妻側に施されている極彩色の装飾は美しかった。松などの縁起の良さそうな物が描かれていますね。

鹿島神宮が神宮を名乗れたその理由とは?

当地はやはり鹿との関りがありそう

当地はやはり鹿との関りがありそう

明治時代初期以前までは、伊勢神宮・香取神宮・鹿島神宮のみに「神宮」の称号が許されていました。

平安時代の延喜式神名帳には既に香取神宮・鹿島神宮の記載があるので、かなり古くからのしきたりだったようだ。

ではなぜ数ある神社の中で、鹿島神宮と香取神宮は特別視されたのでしょうか?

遡ること奈良時代、東北地方に朝廷に従わない蝦夷(えみし)と呼ばれる勢力が大きな力を持っていた。

これに対して、桓武天皇から征夷大将軍に任命された坂上田村麻呂が大軍を率いて遠征し、長く激しく続いた戦いを制します。

この戦いにおいて軍事物資を水運で補給する拠点となったのが、鹿島神宮と香取神宮のある地でした。

この2社が鎮座地した場所は軍事的に重要な場所だった、という歴史背景があったようです。

平安時代には20年ごとに遷宮がおこなわれた

社殿の向かい側には「仮殿」と呼ばれる、年代を感じさせる建物があった。はて、仮殿とは?

仮殿は社殿の入替をする際、神様を一時的にお遷しする社殿のこと。こちらは現在の社殿造営に際して、徳川秀忠公により奉納されたものだ。

神様のお引越しは、以下の段取りでおこなわれるそうだ。

①仮殿に神様をお遷しする。 ⇒ ②旧本殿を奥宮(おくのみや)まで曳いて行く。 ⇒ ③跡地に新しい社殿を造営。

ちなみに仮殿自体は、以前から存在してたらしい。

というのも、かつて奈良・平安時代の頃には伊勢神宮同様、20年に一度の社殿建て替えによる造営遷宮がおこなわれていたとのこと。当時は朝廷の支援があったのでしょうね。

「奥参道」 広大な社叢で奥宮・御手洗池を巡る

社殿エリアの東側には「奥参道」の入口があり、その先には県の天然記念物にも指定されている広大な樹叢が続いています。

奥参道に入ると杉をはじめとする巨樹が生い茂り、社殿エリアとは一変した景観に驚く。木々の種類は600種以上あるんですって。

鹿島神宮の境内の敷地面積は約21万坪あり、なんと東京ドーム15個分の広さでとにかく広大!

春日大社の神鹿の起源は香取神宮の鹿だった

奥参道を進むと、約20頭の鹿が飼育されている鹿園がありました。

鹿は古くから鹿島神宮の御祭神・武甕槌大神のお使いとして、大切にされているそうです。

こちらでは餌やりもできます。

ところで案内板には興味深い記述がありましたよ。

「奈良時代の神護景雲2年(768年)、奈良の春日大社の創建にあたり、 鹿島の御分霊を神鹿の背に乗せて奈良へ進みました。」

これが、奈良の神鹿の起源にあたるそうです。

鹿といえば奈良公園をはじめ、奈良の代名詞的な存在。そのルーツが鹿島神宮にあったとは!

その一方、鹿島神宮の神鹿が途絶えてしまった時期があった。

その際、昭和32年に奈良と神田神社から神鹿をむかえ、それが現在の鹿園の開園に繋がっているそうだ。

ここに居るのは里帰りした鹿たちだというのは、なかなか感慨深いですねえ。

「奥宮」 徳川家康が関ヶ原の勝利で奉納

さらに奥へ進むとあるのが、厳かな雰囲気の「奥宮(おくのみや)」。

奥宮の社殿について

徳川家康公が関ヶ原の戦いの戦勝の御礼として、慶長10年(1605年)に鹿島神宮の本殿として奉納したもの。

14年後の元和5年(1619年)に、新たに徳川秀忠公が現在の社殿を寄進。新社殿と入替えでこちらに遷ってきました。

奥宮は現在は摂社の位置付けですが、これは随分と贅沢な建物の摂社だ。

社殿の造りは現行の社殿と同じく三間社流造り。

屋根材には、檜皮(ひわだ)と呼ばれるヒノキの樹皮が使われている。

「要石」 徳川光圀公が掘らせるも掘り出せず!?

そして奥参道内には「要石(かなめいし)」と呼ばれる不思議な石があります。

石、わかりますか?

これが要石で、ピョコっと置かれた小さな丸石にも見える。

ですがこれは柱状の石で、地中深くまで埋まっているといわれている。そして、石の先で地震を起こす巨大な鯰(なまず)の頭を抑えているという。なんともダイナミックな話ですなあ。

要石に関連した、かの徳川光圀公の逸話があります。

ある時徳川光圀公が、要石がどれくらい深く埋まっているか確かめようとした。それで7日7晩にわたり掘らせた。

しかし、いつまで経っても石の先に辿り着くことができず。おまけに怪我人が続出したため、掘るのを断念!

そんな話が黄門仁徳録に記されているそうだ。いや、実に不思議な石ですね。

徳川光圀(1628年 – 1701年)

後世の講談や時代劇の水戸黄門として良く知られる人物。

実在の徳川光圀は水戸藩の第2代藩主として藩政を改革し、日本史上重要な「大日本史」の編纂を命じたことで知られる。また倹約を推奨し民政の安定に努めた。

水戸黄門のドラマでは助さん・格さんと共に全国行脚していたが、実際に光圀公が行ったのは江戸・鎌倉・日光、そして領国の一円のみだったようだ。

奥参道内にあった、こちらが大鯰と要石のイメージ。

ちなみに千葉県の香取神宮にも要石があり、そちらでは大鯰の尾の部分を押さえているのだとか。

両社は20kmくらい離れているので、相当デカい鯰ですよね!

「御手洗池」 清らかで神秘的なスポット

もう一ヶ所ある不思議スポットを目指して、結構な傾斜の坂を下りてゆきます。

こちらは神秘的な雰囲気を持つ「御手洗池(みたらしいけ)」で、1日に40万リットル以上の湧水が出るという、清らかで神聖な池。

干ばつを迎えても一度も水が絶えなかった、という霊泉だといわれます。

池の水はすごく澄んでいた。

大昔はこの池が参道の起点となっており、ここで身を清めて参拝したことから御手洗の名が残る。

現在でも年始に200人の人々でおこなわれる、「大寒禊(だいかんみそぎ)」の行事がおこなわれます。

正面から見た時「なんで鳥居の脇に、つっかえ柱があるの?」と思った。

しかし、横に回ると。。。、これ見て下さい!こんな風に、池に被さる様に伸びた御神木なんて見たことないぞ!

実に神秘的な光景で、パワースポットと呼ばれるのも頷けます。

御手洗池の横に茶屋があったので、見た目も楽しい三色団子で一服。

右からみたらし、ヨモギ団子の餡子のせ、きび団子のきな粉のせ、の三色です。素朴な味で旨し!

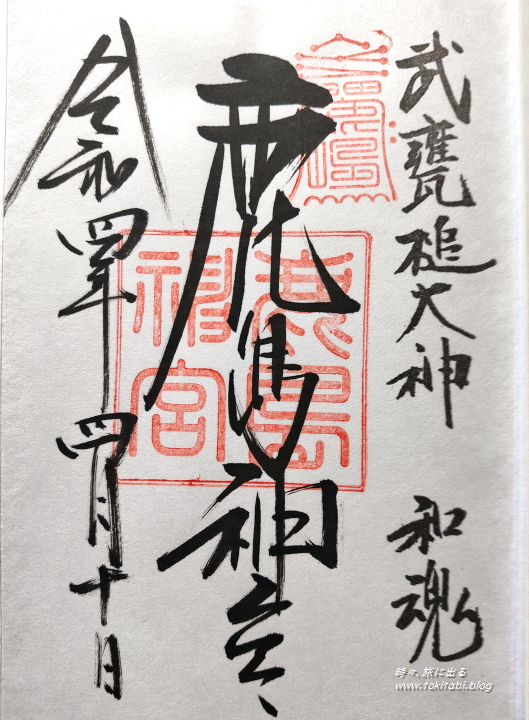

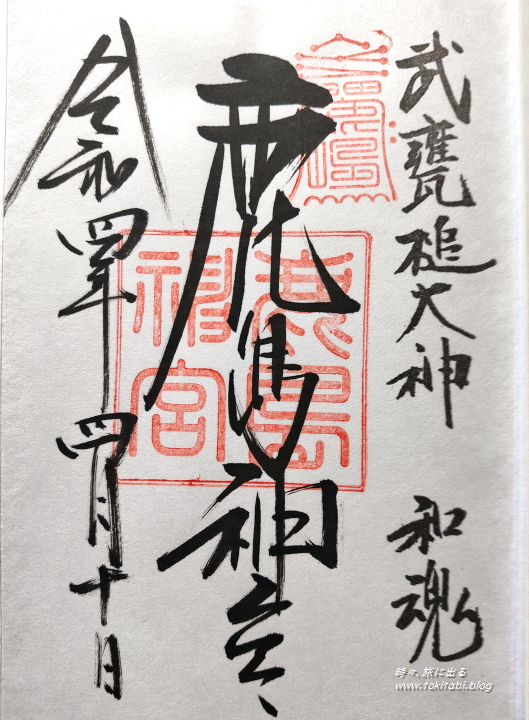

鹿島神宮の御朱印

こちはら鹿島神宮の御朱印。

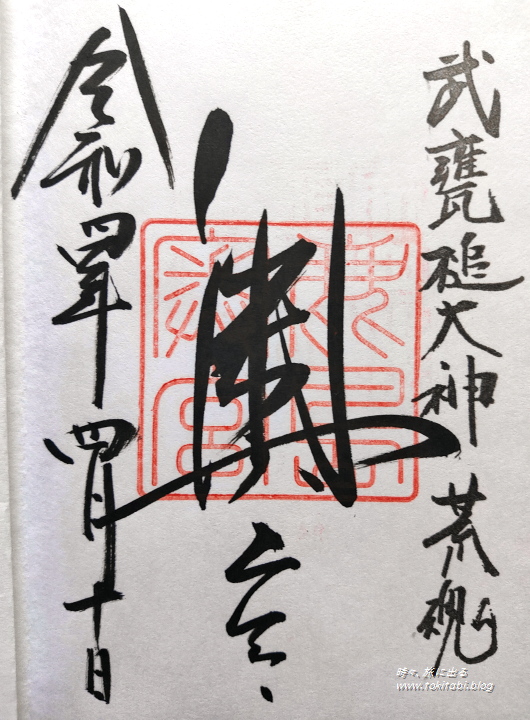

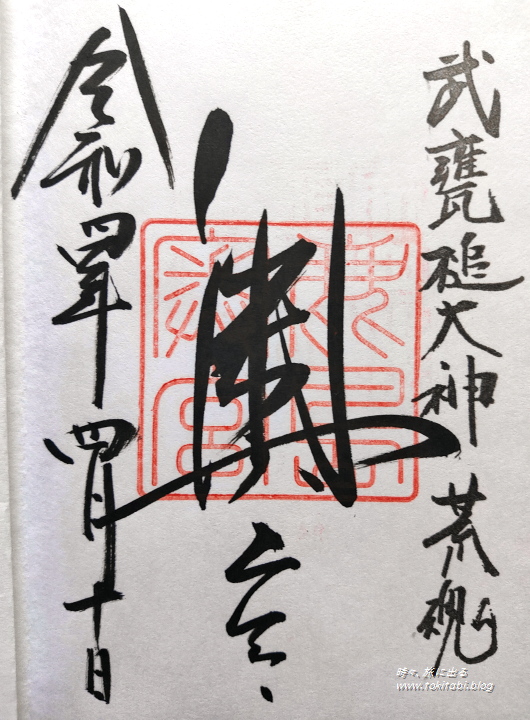

こちらは奥宮の御朱印です。

東国三社守り

東国三社参り向けの東国三社守りが用意されています。

これは、三角形のお守り本体に御神紋シールを貼り付けて完成させるもの。

最初にお参りした社で本体を授かり、ほかの二社でそれぞれのシールを授かりましょう。

※最初に買ったお守り本体には、買った神社のシールが既についていました。

本体は800円で、丸状のシールは300円でした。

「西の一之鳥居」 国内最大級の水上鳥居

参拝の帰りに、少し離れた「西の一之鳥居」に立寄ってみた。

水の中に建つ巨大な鳥居は、なんだか不思議な景観。一見海のようなここは、北浦と呼ばれる霞ヶ浦の一部です。

その昔、参詣者は舟でやってきて、水上の鳥居を抜けて参拝に向かったとのこと。

鳥居は平成25年に建てられたもので、川底からの高さ18.5m・幅22.5mで水上鳥居としては国内最大級だそうだ。

夏の鹿嶋市花火大会では、対岸から約1万発の花火が打ち上げられる。鳥居と湖面に映る花火が、幻想的な風景を作り出すそうですよ。

関東の強力なパワーを持った神社を、その位置関係から紐解くなど読み応えのある本。

関東周辺に沢山の素晴らしい神社があることに改めて驚きますね。写真も綺麗!

タモリさんならではの視点で、水戸の歴史が解き明かされてゆきます。

読めば出かけてみたくなるはず!

鹿島神宮の詳細情報・アクセス

鹿島神宮

公式ページ

住所:茨城県鹿嶋市宮中2306-1(GoogleMapで開く)

アクセス:

電車:

・最寄り駅はJR鹿島線「鹿島神宮駅」

・JR「東京駅」総武線乗車、「成田駅」成田線へ乗換、「香取駅」鹿島線へ乗換、「鹿島神宮駅」下車、徒歩10分。所要時間約2.5時間。

※東京駅発・鹿島神宮直行の高速バスもあります。

車:

・東関東自動車道「潮来IC」より、約1.5時間 ・駐車場有

鹿嶋でのランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

鹿島神宮に出かけてみませんか?

歴史を感じさせる鹿島神宮の見どころを紹介しましたが、いかがでしたか?

徳川将軍家より奉納された社殿など、厳かな雰囲気の建造物は見応えがありました。

また要石や御手洗池などの、霊験あらたかな神秘的なスポットに出会えました。

境内は大変広いので、時間の余裕を持って参拝されると良いと思いますよ。

鹿島神宮へ、参拝にでかけてみませんか?

記事の訪問日:2022/4/10

鹿島周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

鹿島周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

周辺おすすめスポット(香取神宮ほか)

香取神宮

全国400社ある香取神社の総社で、鹿島神宮とも関りの深い神社。境内には徳川幕府により造営された美しい本殿や楼門が残ります。

あわせて読みたい

徳川綱吉が寄進した香取神宮の楼門と本殿は、元禄期ならではの華やかなもの【千葉・香取市】

下総国の一宮「香取神宮」は全国に約400社ある香取神社の総社で、その創建は初代天皇である神武天皇の時代と伝わる古社です。また、鹿島神宮・息栖神社とともに東国三社…

香取神宮

住所:千葉県香取市香取1697-1(GoogleMapで開く)

アクセス:

電車)

・JR「佐原駅」下車、タクシーで約10分。各種バスもあり。

・JR「香取駅」下車、徒歩30分(約2km)

車)

・東関東自動車道「佐原香取IC」から約1.5km

・駐車場有、参拝者第1駐車場(100台)

佐原の町を小江戸散歩

水運で栄え小江戸と称された佐原の町は、重要伝統的建物群保存地区に指定され古い街並みが今も残ります。

またかつて伊能忠敬が住んでいた町でもあり、旧宅や記念館でその足跡をたどることができます。

あわせて読みたい

小江戸・佐原、古い町並みと伊能忠敬ゆかり地をレトロ散歩【千葉・香取市】

千葉県香取市佐原(さわら)は江戸時代より水運で栄え、町を流れる小野川沿いに商家が続く景観は「小江戸」と称されました。重要伝統的建物群保存地区に指定されている佐…

伊能忠敬記念館

住所:千葉県香取市イ1722-1(GoogleMapで開く)

アクセス:

電車)JR成田線佐原駅から徒歩15分

車)東関東自動車道「佐原香取IC」から10分

水戸城跡

徳川御三家の一つ水戸徳川家の居城跡で、日本100名城の一城。令和の大手門と二の丸角櫓の復元により見どころも増えた。

あわせて読みたい

水戸城の空堀は圧倒的!復元大手門で一段と見どころ増す【茨城・水戸市】

水戸城は徳川御三家の一つである水戸徳川家の居城でした。水戸徳川家はかの水戸黄門こと、徳川光圀でも知られますよね。令和に入って、水戸城の跡には巨大な大手門と二…

水戸城跡

住所:茨城県水戸市三の丸2-9-22(GoogleMapで開く)*住所は二の丸展示館所在地

アクセス:

電車)

・JR常磐線「水戸駅」北口から徒歩約10分

車)

・常磐自動車道「水戸IC」から約30分

・北関東自動車道「水戸南IC」から約15分

江戸時代の社殿が見どころの神社をさらにチェック!

あわせて読みたい

上野東照宮に残る、徳川家光命の絢爛豪華な金色殿【東京・台東区】

徳川家康を祀る東照宮といえば、豪華絢爛な建築物が並ぶ日光東照宮が思い浮かびます。その日光まで参拝に行けない人々が江戸でも豪華な社殿に参拝できるように、という…

あわせて読みたい

赤坂氷川神社には、徳川吉宗命の社殿と江戸時代の面影が残る【東京・港区】

東京都心の赤坂にありながら、緑に囲まれた静かな高台の地にある「赤坂氷川神社」。江戸時代の赤坂には紀州藩の中屋敷があったことから、紀州藩藩主・徳川吉宗が8代将軍…

あわせて読みたい

箭弓稲荷神社、社殿の彫刻は圧巻!團十郎稲荷など見どころも多い【埼玉・東松山市】

箭弓稲荷神社は奈良時代創建とされる歴史を持ち、古くから多くの武将の崇敬を集めてきました神社です。その箭弓稲荷神社の江戸時代に建築された社殿が、国重要文化財に…

あわせて読みたい

久能山東照宮、徳川家康が眠る地で最古の東照宮建築を拝観【静岡・静岡市】

徳川家康が晩年の大御所時代を過ごしたのが駿府城。そして本人の遺言に従い駿府の地に創設された久能山東照宮には、徳川家康が東照大権現として祀られています。境内に…

さらに「神社」に関する記事を探す

<a href=”//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3694017&pid=890454465″ rel=”nofollow noopener” target=”_blank”><img src=”//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3694017&pid=890454465″ border=”0″></a>

クラブツーリズムはバスツアーやテーマ旅行が充実!