鹿島神宮・香取神宮とならぶ東国三社の一社として、古来より信仰を集めてきた息栖神社。

三社はかつての内海の名残りである水郷地帯にありますが、特に息栖神社の鎮座地には古くからの港がありました。そのため東国三社巡りの玄関口として賑わい、多くの旅人が航海の安全を祈願してゆきました。

昔の面影を残すその港跡には、千年以上湧き続ける神秘的な井戸も残っていますよ。

静かな佇まいを持つ息栖神社を、かつての旅人の想いを重ねて参拝します。

目次

「息栖神社」 水郷地域の立地を感じさせる東国三社の一社

息栖神社、鹿島神宮・香取神宮と並ぶ東国三社の一社

息栖神社は鹿島神宮(茨城県)・香取神宮(千葉県)と共に、東国三社(とうごくさんじゃ)の一社として、古くから信仰を集めました。

息栖神社に実際に来てみると、常陸国一宮の鹿島神宮、下総国一宮の香取神宮である2社との比較では規模的にはそれほど大きくはない、むしろこじんまりとした神社だ。

ですが三社の中では、東国水郷地域と呼ばれる土地柄を最も感じさせる一社が、この息栖神社だと思われます。

写真の二の鳥居が境内入口ですが、まずは息栖神社のロケーションを感じ取れる一の鳥居に行ってみましょう。

「おきすの津」東国三社巡りでも活躍した港

こちらがニの鳥居から200m程離れた場所にある一の鳥居。水辺のなんだか不思議な場所に立っていますねえ。

ここには「おきすの津(=息栖の津)」と呼ばれた古くからの港の跡で、かつては利根川水運の物資の集積や中継がおこなわれた要衝でした。

利根川に小見川大橋が架かる昭和48年(1973年)以前までは、水上交通の拠点として活躍していたらしいです。

江戸時代の江戸庶民の間で、息栖神社・鹿島神宮・香取神宮の三社を巡る「東国三社巡り」が流行りました。これは参拝目的とともに、小旅行気分で船旅を楽しむという娯楽的な側面もあったといいます。

当時の江戸との水運における香取・鹿島側の中心拠点は木下河岸(現千葉県印西市)で、そこから参拝者向けの乗合船が運行されていた。

おきすの津はその乗合船の玄関口として利用され、旅人や船乗りたちは息栖神社で航海安全を祈願してゆきました。

霞ヶ浦や常陸利根川は香取海の名残り

息栖神社は常陸利根川の河川沿いに鎮座

息栖神社は常陸利根川の河川沿いに鎮座

かつてこの地域には、「香取海(かとりのうみ)」と呼ばれる内海が広がっていました。

これは江戸時代の利根川東遷事業や新田開発などで陸地化が進み、海として存在は無くなります。

琵琶湖に次ぐ日本で2番目に大きい湖である霞ヶ浦、そして常陸利根川などは香取海の名残りです。

江戸幕府の利根川東遷事業について

江戸時代初期に徳川家康が江戸の治水を目的として、幕府代官・伊奈忠次を中心に進めさせた事業の一つ。

当時、現在の東京湾(江戸湾)に流れていた利根川の流路を東に変え、最終的に銚子から太平洋へ注ぐように付替えた。

これにより江戸の洪水被害が軽減されたとともに、関東平野の新田開発や物流の要となる水運網が整備された。

当地でも利根川東遷により、鹿島・香取・佐原・銚子を経由する水上輸送路が発展しました。

「忍潮井」千年湧き続ける井戸は日本三霊泉の一つ

一の鳥居の両脇にも小さな鳥居が立っています。

鳥居の足元にあるのは「忍潮井(おしおい)」と呼ばれる井戸。

背の高い石鳥居が立つ井戸は「男瓶(おがめ)」と呼ばれ、中には銚子の形をした白御影石製の瓶(かめ)が納められています。

千年以上前に造られた井戸といわれるが、今もこんこんと水が湧き続けているらしい。これは神秘的!

内海だった時代に海水中で発見され、飲み水や生活水として重宝されたそうだ。

忍潮井は伊勢の明星井、伏見の直井とともに、日本三霊泉の一つに数えられます。来るまでその存在を知らなかったので、へえ~、って感じでちょっと驚き。

背の低い石鳥居が立つ井戸は「女瓶(めがめ)」と呼ばれ 土器の形の瓶が入っています。

息栖神社は1700年以上前に創建された古社

二の鳥居

二の鳥居

水郷地帯ならではロケーションを感じた後、境内参拝をすべく再び二の鳥居へ。

息栖神社は、1700年以上前の応神天皇の御代に創祀されたと伝わる古社です。

当初は現在地よりも東に位置する、日川(現神栖市日川)の浜辺の港に鎮座していた。

平安時代の大同2年(807年)、藤原内麻呂(ふじわらのうちまろ)によって現在の息栖の地に遷座されたと伝わります。

「神門」へ続く石灯籠が続く参道

鳥居の先には緑豊かな社叢に囲まれた静かな参道が、神門に向かって続きます。

奉納品の石灯籠が並ぶ道は、木漏れ日と満開の桜の組み合わせが美しい。

桜と石灯籠の組み合わせも、雰囲気があってなかなか良い感じ。

社殿エリアの入口に立つ「神門」は、弘化4年(1847年)に建替えられたもの。

海上交通を見守る神々を祀る

神門を抜けた先にある社殿は昭和38年(1960年)の建物です。

その以前には享保8年(1723年)に建てられた社殿がありましたが、昭和35年に焼失。その後に再建されたもの。

主祭神として祀られている久那斗神(くなどのかみ)は、外敵や悪霊の侵入を防ぎ、厄除招福・交通守護の御神徳を持つ神といわれます。また、井戸の神でもあるそうだ。

相殿神の天乃鳥船神(あめのとりふねのかみ)は交通守護の御神徳を、住吉三神は海上守護の御神徳を持つとのこと。やはり海上・水上を中心とした、交通安全に関連する神様が祀られていました。

「鳥栖の夫婦杉」 推定樹齢約千年の御神木

社殿に向かって左側の御神木は、推定樹齢約千年ですって。この神社の歴史を見守ってきた古木。

「鳥栖の夫婦杉」とあるので、夫婦円満の御利益が頂けそうですね。

三笠宮崇仁親王殿下の御参拝記念樹

三笠宮崇仁親王殿下の御参拝記念樹

こちらは、昭和5年(1930年)に三笠宮崇仁親王殿下(みかさのみやたかひとしんのう)が御参拝された記念樹の宮杉です。

「御衣黄」 緑の花が付く珍しい桜

宮桜

宮桜

他にも多くの木々があり、豊かな自然を感じられる境内です。

社務所前で末広がりに枝を伸ばしている木は、こちらも三笠宮崇仁親王殿下の参拝記念として植えられた宮桜。社殿を背景にした桜の花が楽しめました。

社務所で「緑色の桜がありますよ~、見て行って下さいね!」と、御親切にお声掛けを頂いたのが、こちらの御衣黄(ぎょいこう)という珍しい桜。

おー、これは見たことがない感じの桜ですね、お声掛けありがとうございます!貴族の衣服の色に近いとされ付けられたその花名の通り、気品を感じる花でした。

招霊の木

招霊の木

こちらは「招霊の木」と呼ばれるモクレン科の木。読み方は”オガタマノキ”です。

なにやら意味深な名前を持つこの木には精霊が宿り、幸運パワーが頂けるらしい。

ちなみに1円硬貨の裏に描かれているのが、このオガタマノキ木だといわれています。わざわざ親切に1円玉の現物が貼られていたのが、微笑ましかった(笑)。

「境内社」 鹿島神社、香取神社

東国三社を構成する鹿島神社・香取神社が境内社として祀られています。場所柄、鹿島神宮との関係は特に深かったようです。

「芭蕉句碑」 鹿島で月見をした松尾芭蕉

松尾芭蕉が”おくの細道紀行”に出る少し前の貞享4年(1687年)に、鹿島の根本寺という寺院を訪ねている。

これは親交があった根本寺の和尚の招きで、鹿島の月を眺めるための訪問だったとのこと。その際、息栖地方に足をのばした際に詠んだとされる「芭蕉句碑」が残ります。

「この里は 気吹戸主(いぶきとぬし)の 風寒し」

息栖神社の主祭神・気吹戸主を詠ったものですね。石碑はこの地の俳人達によって建てられました。

こちらに置かれているのは、江戸時代の力くらべに使われた力石。

右側の大きな力石は「繁蔵の力石」と呼ばれ、対岸にいた笹川の繁蔵という侠客が自らの力を試すために、五十貫(約188kg)余りの石を奉納したものとのこと。

狛犬も古い時代のもののように見えます。

本殿の建替え前に使われていたという、建物の礎石が残されていた。平安時代か江戸時代のいずれかのものといわれます。

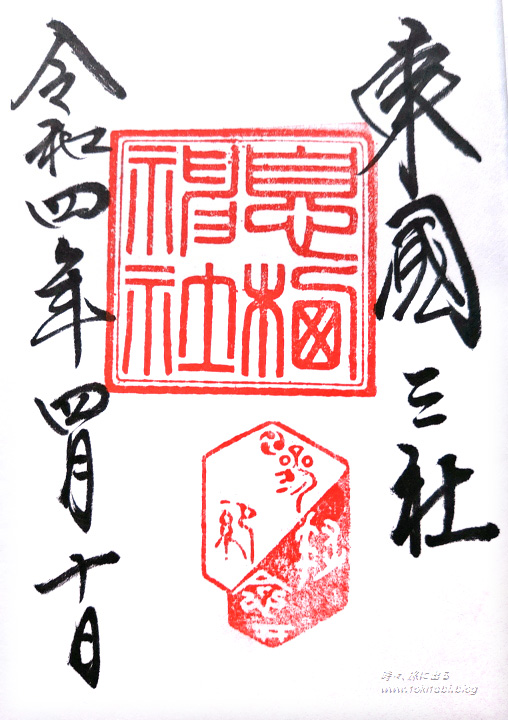

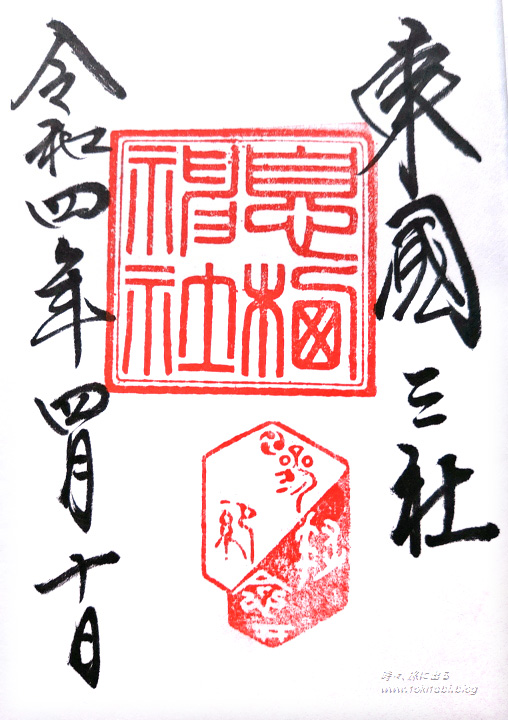

息栖神社の御朱印

東国三社守り

東国三社参り向けの東国三社守りが用意されています。

これは、三角形のお守り本体に御神紋シールを貼り付けて完成させるもの。

最初にお参りした社で本体を授かり、ほかの二社でそれぞれのシールを授かりましょう。

※最初に買ったお守り本体には、買った神社のシールが既についていました。

本体は800円で、丸状のシールは300円でした。

関東の強力なパワーを持った神社を、その位置関係から紐解くなど読み応えのある本。

関東周辺に沢山の素晴らしい神社があることに改めて驚きますね。写真も綺麗!

息栖神社の詳細情報・アクセス

息栖神社

公式ページ

住所:茨城県神栖市息栖2882(GoogleMapで開く)

アクセス:

電車)

・JR総武線(成田廻り) 「小見川駅」下車、タクシーで10分

・JR鹿島線「鹿島神宮駅」または「潮来駅」下車、タクシーで20分

車)

・東関東自動車道「潮来IC」より15分、「佐原・香取IC」より20分

・約50台分の駐車場あり

息栖のランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

息栖神社へ参拝に出かけませんか?

東国三社の一社である息栖神社を紹介しまたが、いかがでしたか?

広大な境内を持つ鹿島神宮・香取神宮と比べると小さな神社ではありますが、三社の中では一番水辺に近く、水郷と共にあった神社の存在感を感じました。

神秘的な忍潮井にも出会える、息栖神社に参拝にでかけてませんか?

記事の訪問日:2022/4/10

神栖市周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

神栖市周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

周辺おすすめスポット(鹿島神宮ほか)

鹿島神宮

お隣の茨城県にある約600社ある鹿島神社の総本社。

ともに東国三社に数えられる香取神宮とは、大変つながりの深い神社です。

あわせて読みたい

「鹿島神宮」徳川家康・秀忠奉納の貴重な社殿が揃い踏み!【茨城・鹿嶋市】

日本全国に約600社ある鹿島神社の総本社「鹿島神宮」は、二千年以上の長い歴史を持つ古社です。古くから武の神として皇室や武将から崇敬された神社で、徳川家康と徳川秀…

鹿島神宮

住所:茨城県鹿嶋市宮中2306-1(GoogleMapで開く)

※香取神宮より車で約20分。電車の場合はJR鹿島線乗車にて、佐原駅から鹿島神宮最寄りの鹿島神宮駅まで約21分。

香取神宮

全国400社ある香取神社の総社で、鹿島神宮とも関りの深い神社。境内には徳川幕府により造営された美しい本殿や楼門が残ります。

あわせて読みたい

徳川綱吉が寄進した香取神宮の楼門と本殿は、元禄期ならではの華やかなもの【千葉・香取市】

下総国の一宮「香取神宮」は全国に約400社ある香取神社の総社で、その創建は初代天皇である神武天皇の時代と伝わる古社です。また、鹿島神宮・息栖神社とともに東国三社…

香取神宮

住所:千葉県香取市香取1697-1(GoogleMapで開く)

アクセス:

電車)

・JR「佐原駅」下車、タクシーで約10分。各種バスもあり。

・JR「香取駅」下車、徒歩30分(約2km)

車)

・東関東自動車道「佐原香取IC」から約1.5km

・駐車場有、参拝者第1駐車場(100台)

佐原の町を小江戸散歩

水運で栄え小江戸と称された佐原の町は、重要伝統的建物群保存地区に指定され古い街並みが今も残ります。

またかつて伊能忠敬が住んでいた町でもあり、旧宅や記念館でその足跡をたどることができます。

あわせて読みたい

小江戸・佐原、古い町並みと伊能忠敬ゆかり地をレトロ散歩【千葉・香取市】

千葉県香取市佐原(さわら)は江戸時代より水運で栄え、町を流れる小野川沿いに商家が続く景観は「小江戸」と称されました。重要伝統的建物群保存地区に指定されている佐…

伊能忠敬記念館

住所:千葉県香取市イ1722-1(GoogleMapで開く)

アクセス:

電車)JR成田線佐原駅から徒歩15分

車)東関東自動車道「佐原香取IC」から10分

水戸城跡

徳川御三家の一つ水戸徳川家の居城跡で、日本100名城の一城。令和の大手門と二の丸角櫓の復元により見どころも増えた。

あわせて読みたい

水戸城の空堀は圧倒的!復元大手門で一段と見どころ増す【茨城・水戸市】

水戸城は徳川御三家の一つである水戸徳川家の居城でした。水戸徳川家はかの水戸黄門こと、徳川光圀でも知られますよね。令和に入って、水戸城の跡には巨大な大手門と二…

水戸城跡

住所:茨城県水戸市三の丸2-9-22(GoogleMapで開く)*住所は二の丸展示館所在地

アクセス:

電車)

・JR常磐線「水戸駅」北口から徒歩約10分

車)

・常磐自動車道「水戸IC」から約30分

・北関東自動車道「水戸南IC」から約15分

<a href=”//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3694017&pid=889865292″ rel=”nofollow noopener” target=”_blank”><img src=”//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3694017&pid=889865292″ border=”0″></a>

関東近郊へは、気軽なバス旅で出かけてみない?