かつての江戸城は、城の周囲に城下町が配置されていました。

さらにその外側を外堀で囲み、城と町を一体化させた巨大な城郭でした。

水をたたえた外堀跡が現在でも残っているのは、良く知られますよね。

その外堀周辺には、じつは城門の櫓台跡や、外堀周辺の石垣の遺構が案外残っているんですよ。

しかも、えっ、こんな所に?というような意外な場所にあったりも!

そんな赤坂見附・霞が関の、江戸城外堀の遺構めぐりを紹介します。

目次

「赤坂門跡」 枡形門跡と石垣が残る

「弁慶濠」 外堀沿いの石垣

東京メトロ・赤坂見附駅から5分程歩いた場所に、江戸城の外堀の一部だった「弁慶濠」が青山通りと並行して残っています。

濠に架かる弁慶橋のたもとにはボート場があり、浮き桟橋やボートからのフィッシングが楽しめます。

江戸城外堀めぐりをするようになって、外堀の釣り場って結構人気なんだなって知りましたよ(笑)。

弁慶濠には見事に石垣が残っており、その上は散策もできるように整備されていました。

「赤坂門」 見附施設の一部だった

弁慶橋から青山通り沿いに東に歩いた所には、江戸城外郭門の一つ「赤坂御門」の石垣遺構が残ります。

赤坂見附なんて減多に来ない田舎モンなんで、都心の一等地にこんな巨大な遺構が残っているなんてビックリだわ。

江戸城外堀跡として、国指定史跡となっています。

赤坂御門は敵の侵入を見張る「見附」施設の一部ですが、現在の赤坂見附の地名にもその名残がありますね。

石垣は切り込み接ぎによる、隙間のないカチッとした積み方。

石垣は寛永13年(1636年)に筑前福岡藩主・黒田忠之により築造され、同年に門も完成しました。

江戸庶民の間で、行楽をかねた大山阿夫利神社(現神奈川県)への「大山詣り」が流行ったそうだ。

赤坂御門は、参拝道であった大山道への重要地点でもあったとか。

現在は国道246号を背にして石垣を見ています。

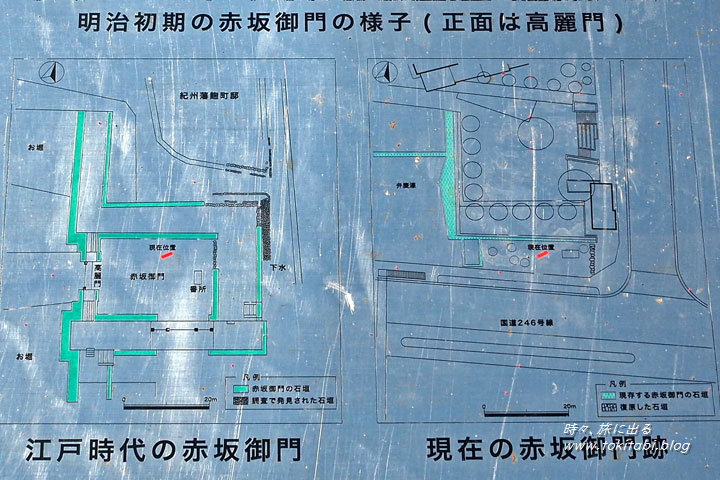

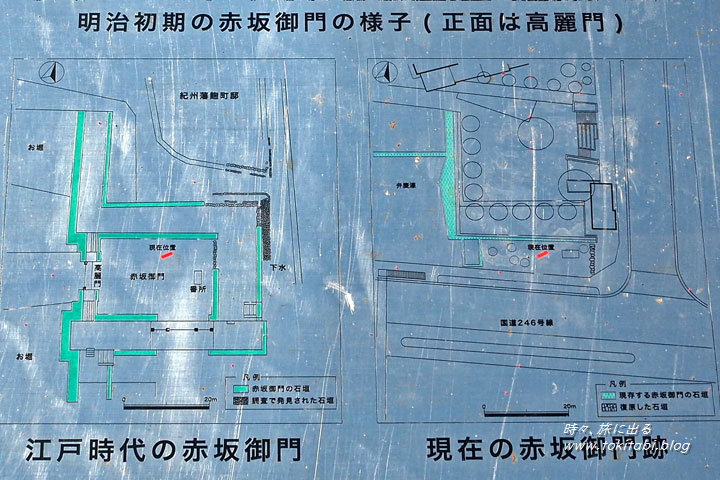

それを念頭に、次ぎの図で全体像をご覧下さい。

現在の赤坂門跡(右)と、江戸時代の門の配置(左)の比較図です。

赤の現在位置と、緑の石垣部分に注目して下さい。

門跡は一部のみが残ってますが、現在いる場所は枡形門の内部にあたるようです。

西側(左手)の入口部には、高麗門がありました。

東京ガーデンテラス紀尾井町の石垣展望デッキ

弁慶橋付近にある石碑により、江戸時代のこの一帯は紀伊和歌山藩徳川家の屋敷だったことが分かります。

紀伊徳川家は徳川家康の10男・頼宣にはじまる家系。

9男・義直の尾張家、11男・頼房の水戸家と共に、徳川御三家と称されました。

紀伊徳川家藩主からは、8代将軍吉宗と14代将軍家茂が将軍として輩出されています。

この地域は明治時代になると、紀伊徳川家・尾張徳川家・井伊家の頭文字を合わせて、「紀尾井町」という町名になります。

地名に歴史あり、ですね。

現在屋敷跡には、大型複合ビル「東京ガーデンテラス紀尾井町」が建っています。

この最先端のビルの敷地内にも、じつは赤坂御門石垣のビユーポイントがあるんですよ!

中庭から一段下がった場所に、石垣見学ができる散策デッキがあるんですよ。

これは素敵だわぁ。

開放時間は10時~21時まで。

先程の赤坂門跡から、弁慶濠側に延びる高さ約15mの石垣が見れます。

積まれた石垣石には、築造をおこなった黒田家家紋の銭紋の刻印が多く見られます。

その上には、石を切り出した際の矢穴も見られますね。

「虎ノ門跡」 霞が関に残る石垣遺構

旧文部省庁舎に外堀の石垣展示!?

次に、霞が関には意外な場所に外堀遺構があるらしい、ということで地下鉄で虎ノ門に移動。

風格あるこちらの旧文部省庁舎へ。

こちらは霞が関の現存庁舎としては、法務省旧本館に次いで2番目に古いとか。

登録有形文化財に指定されています。

そんな歴史ある庁舎敷地には、特に受付もなく入れた。

休日で人けもない中庭に入ると、なにやら変わった造りの空間が目に入ってくる。

こんな感じで石垣遺構が保存・展示されてるんですね、へぇ~。

外郭の門の一つである「虎ノ門」。

その門に続いて外堀沿に築かれた、高さ約9mの石垣の一部なんだそうです。

大きさを揃えた石にて、横に目地が通るよう布積。

そして、隙間に小さな石を詰める「打ち込み接ぎ」が施されています。

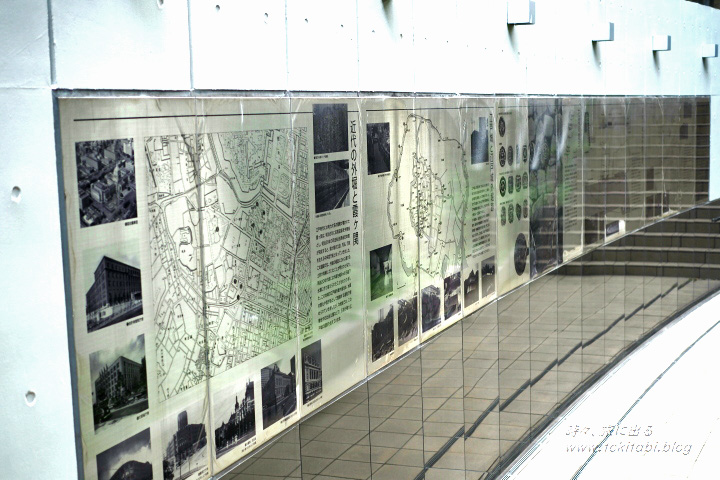

発掘調査についてまとめた、パネル内容も興味深い。

説明を見ると、当時の外堀構築がいかに大規模な工事だったかが伝わってきます。

慶長9年(1604年)から徳川家康による江戸城築城が始まり、諸大名の御手伝普請により、約30年が費やされ完成されました。

外堀は、城下町を取り囲むように配置されたもの。

築城整備の総仕上げとして、寛永13年(1636年)に3代将軍・徳川家光が命じました。

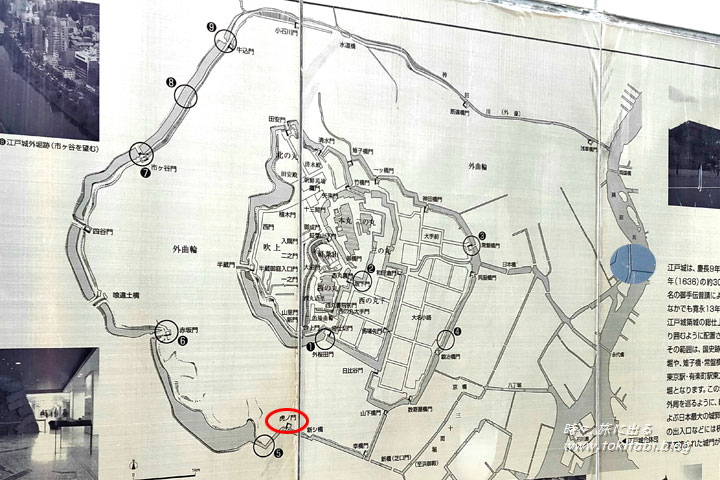

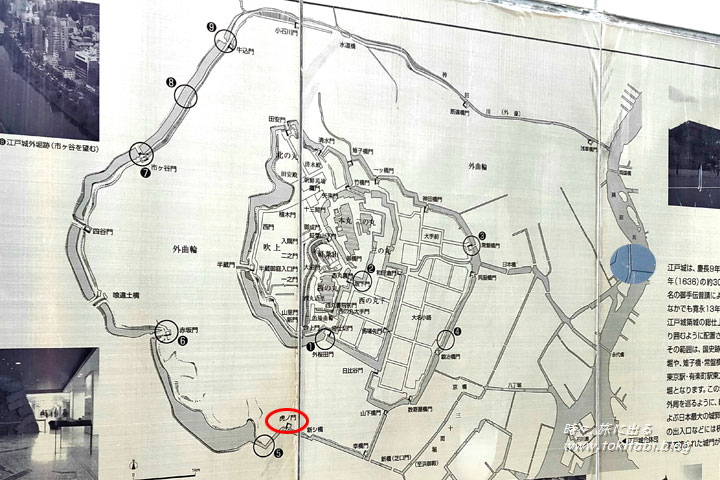

パネルの地図で石垣遺構の場所を確認。

現在地は、赤丸を付けた虎ノ門近辺ですね。

その少し左上で6番がふられている場所が、先程の赤坂御門ですね。

寛永13年の外堀石垣構築は、60家の大名を6組に編成して分担させました。

分担区域は石高によって定められた。

この地域は、岡山藩(池田家)を組頭とする組が担当。

石垣表面には構築大名を示す刻印が付されるなど、丁場ごとに特徴があるそうだ。

江戸城外堀跡(文部科学省旧本館)

住所:東京都千代田区霞が関3丁目2−2 中央合同庁舎第7号館旧文部省庁舎(GoogleMapで開く)

「外堀跡地下展示室」 堀の中から石垣を見上げる

文部省庁舎のある中央合同庁舎第7号館の敷地内には、もう一ヶ所、石垣遺構の見学ポイントがあります。

それが地上にニョキっと突きでた、こちらの石垣。

そしてこの石垣は、さらに地下からも見学ができるんです!

ということで、東京メトロの虎ノ門駅の11番出口の地下へ。

右側は地上への出口。

左手階段には「史跡・江戸城外堀跡地下展示室」の案内プレートが。

出口と間違える人が、絶対いるだろうな(苦笑)。

先程地上で見た石垣を、こんな風に地下から眺められるなんて凄いな。

結構大きな石を使った打ち込み接ぎですな。

長さ20m、高さ7.4mの石垣をすべて保存したうえで、一部は埋め戻して展示しているそう。

石には、工事を担当した豊後佐伯藩・毛利家の家紋である、矢筈(やはず)の刻印が多く見られます。

なんだか水族館の巨大水槽を眺めているような感覚を受けましたが、その印象もあながち遠からず。

展示室は水堀の中の、水中からの視点になっていた。

地下鉄駅の立地を生かしたユニークな設定だ。

展示室全景。

江戸城の外堀工事の技術的な説明や、虎ノ門周辺の発掘調査に関する展示があった。

入口付近に展示されていた石垣石。

この奥に長い形状で、安定感を出しているわけですね。

江戸城外堀跡 地下展示室

住所:東京都千代田区霞が関3丁目2 中央合同庁舎第7号館(GoogleMapで開く)

*東京メトロ「虎ノ門駅」11番出口前

「溜池櫓台跡」 ビル街の一角に隅櫓跡

ここは旧文部省庁舎からは、道路をはさんだ反対側。

この植え込みの中にも遺構が隠れてました。

江戸城外堀跡の石標が、植栽に埋まっています。

どれだけの通行人がこれに気づくやら。。。

裏手に回ると、あ~、櫓台の面影を残す石垣が残っています。

こちらは「溜池槽台」の跡で、江戸城外堀の主要な道に面した箇所に設けられた隅櫓の1つだった。

かつては、西側に一対となるもう片方の櫓台があったとのこと。

溜池槽台は寛永13年(1636年)に、因幡鳥取藩 (現、鳥取県)の藩主・池田光仲によって構築された記録が残っています。

虎の門周辺のランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

明治時代の初めにはまだこれだけ様々な城が残されていたんですね。

貴重な写真の数々に思わず釘付け!

石垣の時期ごとの加工方法や積み方の特徴、そして各曲輪の石垣の丁寧な解説あり。

読めば、さらに興味深く江戸城跡歩きができますね。

旧江戸城外堀周辺散策に出かけてみませんか?

旧江戸城外堀をめぐる散策を紹介しましたが、いかがでしたか?

江戸城外堀に関連した遺構が結構きちんと整備された形で残っており、ちょっと驚きました。

また、こういう史跡めぐりをしなければ霞ヶ関をウロウロすることもあまりないと思うので、都内の散策テーマとしても楽しめましたよ。

旧江戸城外堀をめぐる散策に出かけてみませんか?

記事の訪問日:2022/5/3

虎の門周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

虎の門周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

さらに周辺の旧江戸城跡をめぐってみる

皇居東御苑

事前の予約なしで気軽に皇居内の旧江戸城跡の見学ができるのが、皇居東御苑。

かつての本丸~三の丸だったエリアを歩く事ができます。

巨大な石垣や番所に圧倒されますが、最大の見どころは本丸の巨大な天守台石垣跡。

あわせて読みたい

徳川居城「江戸城跡」探訪、巨大天守台や百人番所に威厳を見る!【東京・千代田区】

思い立ったら気軽に旧江戸城跡の見学ができる「皇居東御苑」を紹介します。皇居は周囲からでも内堀や石垣が見え、城跡の面影を感じますよね。でも皇居内に入ると、江戸…

日比谷公園(日比谷見附跡)

日比谷公園は、かつて江戸時代には大名屋敷があった場所。

現在も日比谷見附にあった日比谷門の遺構が残っています。

公園内では多くの石垣石に出会える、旧江戸城の面影を残すスポット。

あわせて読みたい

日比谷公園に残る「江戸城日比谷見附跡」で石垣石を満喫【東京・千代田区】

かつて徳川将軍の居城であった江戸城。その中心部だった場所は、皇居として使われていることは良く知られています。しかし、実は皇居や皇居外苑は旧江戸城の一部にあた…

江戸城の外堀跡を歩く

江戸城城下を囲んでいた外堀にあった城門は、都市化とともに撤去されました。

しかし一部の城門の跡は残っており、しかも結構意外な場所に保存されていたりします。

東京歩きがてら出かけてみませんか?

こちらでは飯田橋・市ヶ谷・四ツ谷周辺の外堀跡を紹介しています。

あわせて読みたい

千代田区周辺・江戸城外堀跡歩き、地下鉄駅に石垣出現!?【東京】

東京、かつての江戸には江戸城がありました。城の一部は現在皇居になっていますが、実は旧江戸城の敷地はそれにとどまりません。城の中心部を囲むように、大名屋敷や町…

さらに「東京都」に関する記事を探す

徳川家康ゆかりのスポットをさらにチェック!

あわせて読みたい

日光東照宮、狩野探幽と天海僧正が演出する謎多き世界【栃木・日光市】

徳川家康の墓所があり、その家康公を東照大権現として祀っているのが日光東照宮。「日光の社寺」は世界遺産に登録されていますが、日光東照宮はその中心的スポットです…

あわせて読みたい

家康が眠る久能山東照宮は、駿河湾を望む風光明媚な地だった【静岡・静岡市】

徳川家康本人の遺言に従い葬られたのが、晩年の大御所時代を過ごした駿府の地にある久能山東照宮です。境内には江戸時代初期に造営された建物が、ほぼ当時の姿のまま残…

あわせて読みたい

「駿府城」に2つの天守台出現!?大御所時代の家康の居城探訪【静岡・静岡市】

徳川家康は江戸幕府を開いたことから江戸在住期間が長そうですが、実は生涯で最も長い期間を過ごしたのが駿府なんですね。そんなゆかり地にある、家康が大御所時代を過…

あわせて読みたい

家康が元服した静岡浅間神社には、日本一高い拝殿がそびえ立つ【静岡・静岡市】

静岡県にある駿河国総社「静岡浅間神社」は、約2100年前が起源とされる地方最古の神社。そしてこの神社は徳川家康が元服式をおこなった場所でもあり、徳川家康と江戸幕…

さらに「城」に関する記事を探す

<a href=”//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3694017&pid=889865292″ rel=”nofollow noopener” target=”_blank”><img src=”//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3694017&pid=889865292″ border=”0″></a>

関東近郊へは、気軽なバス旅で出かけてみない?