現在の皇居は、かつて本丸などがある江戸城の中心部だったことは良く知られます。

堀を隔ててその周囲には城下町が配置されましたが、その外周にも「外堀」が張り巡らされ、江戸城は城下町と一体化した「総構え」という造りでした。

外堀や設置された城門があった場所は現在の街中に埋もれていますが、しかし探してみると結構本格的な遺構が残っているんですよ。しかも、えっ、こんな所に?とちょっと驚くような場所にも!

そんな江戸城外堀跡を、飯田橋から虎ノ門までめぐってみました。

目次

徳川家光の外堀築造をもって完成した江戸城

江戸城跡の富士見櫓

江戸城跡の富士見櫓

慶長8年(1603年)、江戸幕府を開き全国統一の実権を握った徳川家康は、諸大名を動員する天下普請(てんかぶしん)による江戸城の建設をおこないます。

元々あった江戸城の二の丸・三の丸を整備するとともに、石垣築造を進めました。慶長12年(1607年)には天守を完成させています。

*天下普請:幕府が全国の諸大名に命令しておこなわせた土木工事のこと。手伝い普請ともいわれます。

徳川家康により江戸城の基盤が造り上げられましたが、城郭整備はその後も徳川秀忠・家光の3代にわたり続き、完成にはなんと約30年もの月日が掛かりました。

江戸城の大きな特徴の一つが、総構(そうがまえ)と呼ばれる造りです。

本丸などがある主郭の周囲には、内堀を隔てて大名屋敷や町人街が配置されました。さらに城下町の外周には外堀が設置され、町全体で一つの城郭を構成しました。

外堀築造は徳川秀忠の時代から始まりましたが、徳川家光が天下普請でおこなった寛永13年(1636年)の工事で完成に至りました。

江戸城内外には三十六の見附があった

外堀外周は中央区・千代田区が入る広さ

外堀歩きは飯田橋駅からスタート。

駅西口には初めて出た気がしますが、駅前には江戸城外堀に関する解説パネルがあるほか、石垣石の展示まであり、へえ~、って感じ。外堀を歩き始めるには良い感じの駅です。

まずは「江戸城外堀跡 散策案内図」を見ながら外堀の概要をおらさいです。

江戸城外堀は現在の北の丸公園の東側にあたる雉子橋(きじばし)門から始まり、時計回りで”の”の字を描くように一橋門・神田橋門・常盤橋門などの諸門をめぐります。

そして呉服橋門から虎ノ門へ繋がったのち、四谷門・市谷門・牛込門を経て現在の神田川に入り、さらに小石川門から浅草門を経て隅田川につながり、最後は江戸湾(現東京湾)に至ります。

約16kmにおよぶその外周距離は中央区と千代田区が丸々入る広さ、といえばその大さを実感できるのでは?

「牛込見附」江戸城三十六見附の一つ

駅南側に架かる牛込橋に立つと、本日の主役でもある外堀の一部の牛込濠が見えてきます。

JR総武線・中央線の利用者には見慣れた風景だと思いますが、これ、川じゃなくて江戸時代に人工的に掘削された堀なんですよ。

そして牛込橋のたもとには、草に覆われて少し分かりづらいですが、かつての「牛込門」の石垣が両側に残っています。

はい、接近してみました。都心の駅前にドド~ンとこんな立派な石垣が残っているなんて、ちょと驚き。

かつて江戸城内外には、三十六見附と呼ばれた門を構えた番所がありました。牛込門はその一つの牛込見附にあった門です。

譜代大名や旗本が交代で警備を務めた見附では、通行人の監視・武器搬入の制限・不審者の取り締まりなどがおこなわれました。

門台の隅の部分は、直方体に加工した石を短辺と長辺を交互に組み上げた「算木積み(さんぎづみ)」。黄色っぽい巨石は、おそらく瀬戸内産の花崗岩だと思われます。

中央部は「打ち込み接ぎ(うちこみはぎ)」と呼ばれる積み方で、石の角や面をある程度平たく整形して積み上げ、隙間に間詰石(あいづめいし)と呼ばれる小石を打ち込んで固定させるもの。

当時はここに高麗門が架かっており、門の先には「枡形門(ますがたもん)」と呼ばれる、石垣や塀で囲われた四角い空間がありました。

枡形は直進できない造りとなっており、勢いを止め包囲して侵入を阻止する、という防御の仕組でした。

飯田橋駅前交番(現在の番所ですね)の脇には、門の基礎で使われていた「阿波守内(あわのかみうち)銘の石垣石」が展示されていました。

これは阿波徳島藩の藩主・蜂須賀忠英(はちすかただてる)が築造したことを裏付ける銘記が入っているもの。

藩の印を石垣石にマークするのは良く聞きますが、名前を彫っちゃうパターンもあるのですね。

外堀の土塁跡が残る外濠公園

「外濠公園」土塁跡を散策路として整備

ここからは牛込濠と並行する外堀通りを、市ヶ谷方面に歩いてゆきます。

改めて外堀跡を見ると、土塁が結構綺麗に残っているのがわかります。その下にあるJRの線路は、結構堀のキワに敷設されてるんですね。

外濠公園

外濠公園

途中の新見附橋(しんみつけばし)を渡り、堀の内側も歩いてみました。土塁跡の一部は「外濠公園」の名の遊歩道として整備されています。

木陰があるので、晴天の暑い日にはこちらが歩きやすいですね。木は桜の木で、花見スポットとしも人気の場所です。

ちなみに堀側にも木があるため、外堀側はあまり見通せません。

市ヶ谷門の石垣は明治時代に撤去

約500m続いた外濠公園は、堀の先にJR市ヶ谷駅が見えてくると終点を迎えます。

この辺りは市ヶ谷見附の「市ヶ谷門」があった場所ですが、現在は橋台の石の一部の展示と案内板があるのみです。石垣は明治時代に撤去されています。

門は現岡山県の美作津山(みまさかつやま)藩藩主・森長継(もりながつぐ)により築造されたものでした。

地下鉄・市ヶ谷駅の構内に石垣出現!?

市ヶ谷橋に残る土橋の石垣

JR市ヶ谷駅前の市ヶ谷橋を望みます。

舗装された橋が続くばかりで、こちらには特に遺構的なものは無さそう。。。

と思いきや、実はこの橋の下には土橋を支えていた石垣が今も残っているんですよ!

駐車場となっているうえに、石垣自体も草に覆われていて確認しづらいですが、こんな感じの石垣がずっと続いています。まさに街中に隠れた遺構ですね。

駐車場がある場所は市ヶ谷フィッシュセンターという釣り堀。

釣り堀ってオジサンがポツンポツンといるだけでしょ?なんて勝手にイメージしてましたが。。。いやいや、家族連れも多い人気のレジャースポットの様相でした。失礼しました!

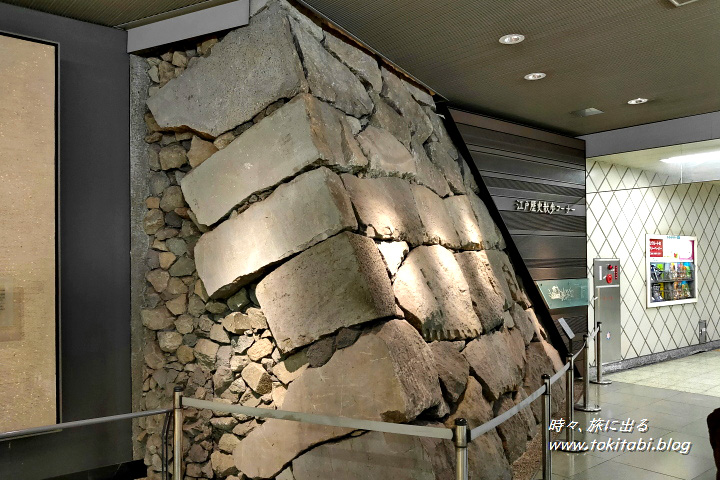

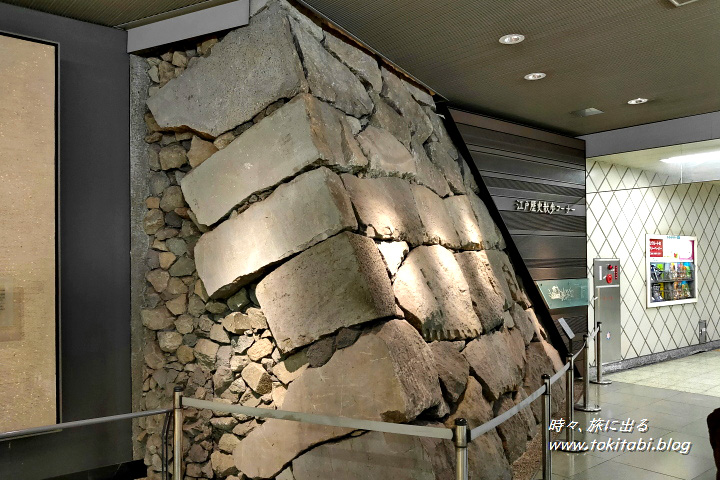

「江戸歴史散歩コーナー」地下鉄駅内に石垣を復元

そして市ヶ谷で立ち寄りをオススメしたいスポットが、地下鉄南北線・市ヶ谷駅構内にある「江戸歴史散歩コーナー」です。

地下で出土されたかのような石垣が忽然と現れますが、これは実際に出土された石材を使って復元されたもの。

石垣内部の構造が見れるのが貴重。石垣石が奥に長い形状であることや、裏込と呼ばれる小さな石が詰められている様子なども分かります。

水捌け効果を持つ裏込石は、実は石垣の耐久性において非常に重要なもの。内部に水が溜まると石垣は崩れやすくなるんですよ。

矢穴

矢穴

規則正しく並ぶ穴(矢穴)が空いた石垣をサンプルに、石を割る工程の解説があります。

石垣石の切り出し方

■まず割りやすいように、石の目にそって石切ノミで矢穴を掘る。

■次に矢穴に矢と呼ばれる楔(くさび)と、その両側にせりがねと呼ばれる薄い鉄板を差し込む。そして玄翁(げんのう)で矢を叩いて割ります。

なるほど、そういう工程で切り出したのですね。しかし、一個ずつ手作業で切り出すのも大変な作業でしたね。。。

そのほか外堀を普請した大名の配置図などのパネルにも、思わず見入ってしまいます。

真田濠跡と四谷見附跡の石垣

真田濠跡の中にある四ツ谷駅

次に堀跡(水堀は無い)沿いに歩いて来たのが、隣の四ツ谷駅。

ホームと駅舎が見えますが、こうして見ると駅が谷底にあるのがわかります。駅がある場所は、外堀の一つ「真田濠」が埋め立てられた場所です。

真田濠はその名の通り上田藩主・真田信之らにより開削された外堀です。真田信之は真田昌幸の長男で、真田信繁(幸村)の兄としても知られる武将ですよね。

現在の真田濠の跡地は北半分が四ツ谷駅で、南半分が上智大学のグラウンドとなっています。

四谷見附は甲州街道沿いの要所

駅北口には四谷門の「四谷門枡形石垣」が残ります。

石垣は整形された石を隙間なくカチッと積んだ「切込接ぎ(きりこみはぎ)」によるもの。

甲州街道沿いにあった四谷見附は、町人や物資が行き交う交通の要所でした。ちなみに都内の地名に「見附」が残っているのは、四谷見附と赤坂見附のみです。

外堀普請では堀方7組・石垣方6組を編成

外堀築造の工事をおこなった大名は、「堀方7組と石垣方6組」に編成されました。

堀方7組と石垣方6組について

寛永13年の天下普請による外堀構築の工事作業は、大きく2班に分けられました。

関東・奥羽の大名52家を編成した「堀方7組」が、牛込土橋から赤坂土橋にかけての外堀掘削と土塁の構築を担当。

一方、西国・四国大名62家を「石垣方6組」に編成し、江戸城西方の外堀の総石垣化と枡形築造を担当しました。

駅舎の脇に四谷門の石材の展示がありましたが、説明によると四谷門を担当した肥後国熊本藩・細川家は、計13,452もの石を運び入れたそうです。いやあ、もの凄い数の石が遠方からやってきたのですね。

「赤坂見附の赤坂門跡」 枡形門の石垣が残る

赤坂見附は大山詣りの起点として賑わった

地下鉄で移動してやって来たのが赤坂見附駅から青山通り沿いを150m程歩いた場所にある、赤坂見附にあった「赤坂御門」の石垣です。ここが赤坂見附の地名の発祥地ということですね。

石垣は筑前福岡藩主・黒田忠之により築造されたもので、隙間の少ない切込接ぎで積まれています。

門の周辺部分も一部残っていますが、石垣に囲まれている部分は枡形内部にあたるそうです。左手(西側)には高麗門がありました。

江戸庶民の間で大山阿夫利神社(現神奈川県)への「大山詣り」が流行りましたが、赤坂見附は参拝道である大山道の起点にあたり大いに賑わったといいます。

「弁慶濠」外堀の一部が残る

赤坂御門の西側にある「弁慶濠」は、外堀の一部が残っているもの。

堀に架かる弁慶橋はコンクリート製ですが、木製の欄干や擬宝珠の装飾が古風な雰囲気を感じさせます。

ここも浮き桟橋やボートからの釣りを楽む人が多いスポットですね。外堀の釣り人人口って結構多そうだな。

弁慶濠の土手には石垣が綺麗に残っていますが、ここはかつて大名屋敷があった場所でした。

東京ガーデンテラス紀尾井町は紀伊徳川家の上屋敷跡

弁慶橋を渡った先に立つ石碑で分かる通り、江戸時代のこの一帯には徳川御三家の一つである紀伊和歌山藩・徳川家の上屋敷がありました。

近隣には尾張藩・徳川家中屋敷や彦根藩・井伊家中屋敷などもあり、明治時代になるとそれらの藩の頭文字を取り「紀尾井町」という町名が付きました。地名に歴史アリ、ですね。

徳川御三家の一つ紀伊徳川家について

尾張徳川家・紀伊徳川家・水戸徳川家は徳川御三家と呼ばれ、将軍家を補佐し万が一の際には将軍を輩出できるようにと、徳川家康が設けた三つの有力な分家のことです。

紀伊徳川家は徳川家康の10男・頼宣に始まる家系で、8代将軍吉宗と14代将軍家茂を輩出しています。

その紀伊和歌山藩の屋敷跡には今何があるか?というと、地上36階建てのタワーが立つ大型複合ビル「東京ガーデンテラス紀尾井町」があります。

実はこの施設内にも赤坂御門跡のビユーポイントがあるということで、立ち寄ってみました。

中庭から一段下がった所に、こんな感じの石垣見学用の散策デッキが設けられています。

その先に赤坂門から弁慶濠側に延びた、高さ約15mの石垣が現れます。

石には黒田家家紋の銭紋の刻印が多く見られるほか、矢穴も残ってますね。

現代的な施設内にこのような歴史スポットが設置されているは素敵だなあ。

散策デッキの開放時間は10時~21時まで。

「虎ノ門跡」意外な場所にある地下展示室

旧文部省庁舎内に虎ノ門の石垣展示

最後にもう一ヶ所。官庁街にも外堀の遺構が残っているらしい、とのことで地下鉄で虎ノ門へ移動。駅からほど近いこちらの旧文部省庁舎へ。

風格漂うこの建物は、霞が関の現存庁舎としては法務省旧本館に次ぐ古いものとのこと。この建物の中に入ってゆきます。

休日で人気のない中庭を進むと、なにやら妙な造りの空間が出現。へぇ~、こんな感じで石垣遺構が保存されてるんですね!

この辺りは虎ノ門見附の「虎ノ門」があった場所で、これは門に続いて外堀沿いに築かれた、高さ約9mの石垣の一部なんだそうだ。工事は岡山藩・池田家が組頭を務めたとのこと。

石の表面は、削られて化粧が施されているのがわかります。

発掘調査に関する解説パネルからは、寛永13年の外堀築造がいかに大規模工事だったかが伝わってきます。なにせ重機などない時代でしたわけですからね。。。

江戸城外堀跡(文部科学省旧本館)

住所:東京都千代田区霞が関3丁目2−2 中央合同庁舎第7号館旧文部省庁舎(GoogleMapで開く)

「外堀跡地下展示室」堀を再現した見学施設

虎ノ門のもう一つの遺構が、地上にニョキっと突き出たこちらの石垣。実はこれ、地下からも見学ができるというユニークなものなんですね。

どれどれという感じで、虎ノ門駅の11番出口から地下に潜り込みます。

こちらが駅の一角にある「江戸城外堀跡地下展示室」で、外堀工事の技術的な説明や発掘調査に関する資料が展示されています。

そしてその先でにガラス越しに現れるのが、先程地上から見た石垣です。

虎ノ門に続く長さ20m・高さ7.4mの外堀の石垣の一部で、一部解体修理を経て保存されているもの。

ぱっと見、水族館の巨大水槽を眺めている印象を受けましたが、ここは水堀の中からの視点になっているので、あながち的外れな感想でもなかったようだ。

石には工事を担当した豊後佐伯藩・毛利家の、矢筈(やはず)の家紋の刻印が多く見られます。

最後、地下鉄駅という立地を生かした、凝った造りの展示室に驚かされました。

江戸城外堀跡 地下展示室

住所:東京都千代田区霞が関3丁目2 中央合同庁舎第7号館(GoogleMapで開く)

*東京メトロ「虎ノ門駅」11番出口前

虎の門周辺のランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

明治時代の初めにはまだこれだけ様々な城が残されていたんですね。

貴重な写真の数々に思わず釘付け!

石垣の時期ごとの加工方法や積み方の特徴、そして各曲輪の石垣の丁寧な解説あり。

読めば、さらに興味深く江戸城跡歩きができますね。

旧江戸城外堀散策に出かけてみませんか?

江戸城外堀の見附があった場所は今は街中なので、石垣なども街の片隅にちょこっと残っている程度かな?なんてイメージでしたが、案外巨大な石垣遺構が残っておりちょっと驚きました。

特に虎ノ門周辺をウロウロすることも減多にないので、結構きちんとした形で遺構展示施設が整備されていたのは意外な発見でした。さすが千代田区という感じですね。

そんな東京に残る江戸の痕跡に出会いに、江戸城外堀歩きに出かけてみませんか?

記事の訪問日:2022/5/3

虎の門周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

虎の門周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

さらに周辺の旧江戸城跡をめぐってみる

皇居東御苑

事前の予約なしで気軽に皇居内の旧江戸城跡の見学ができるのが、皇居東御苑。

かつての本丸~三の丸だったエリアを歩く事ができます。

巨大な石垣や番所に圧倒されますが、最大の見どころは本丸の巨大な天守台石垣跡。

あわせて読みたい

徳川居城「江戸城跡」探訪、巨大天守台や百人番所に威厳を見る!【東京・千代田区】

思い立ったら気軽に旧江戸城跡の見学ができる「皇居東御苑」を紹介します。皇居は周囲からでも内堀や石垣が見え、城跡の面影を感じますよね。でも皇居内に入ると、江戸…

日比谷公園(日比谷見附跡)

日比谷公園は、かつて江戸時代には大名屋敷があった場所。

現在も日比谷見附にあった日比谷門の遺構が残っています。

公園内では多くの石垣石に出会える、旧江戸城の面影を残すスポット。

あわせて読みたい

日比谷公園に残る「江戸城日比谷見附跡」で石垣石を満喫【東京・千代田区】

かつて徳川将軍の居城であった江戸城。その中心部だった場所は、皇居として使われていることは良く知られています。しかし、実は皇居や皇居外苑は旧江戸城の一部にあた…

さらに「東京都」に関する記事を探す

徳川家康ゆかりのスポットをさらにチェック!

あわせて読みたい

日光東照宮、狩野探幽と天海僧正が演出する謎多き世界【栃木・日光市】

徳川家康の墓所があり、その家康公を東照大権現として祀っているのが日光東照宮。「日光の社寺」は世界遺産に登録されていますが、日光東照宮はその中心的スポットです…

あわせて読みたい

家康が眠る久能山東照宮は、駿河湾を望む風光明媚な地だった【静岡・静岡市】

徳川家康本人の遺言に従い葬られたのが、晩年の大御所時代を過ごした駿府の地にある久能山東照宮です。境内には江戸時代初期に造営された建物が、ほぼ当時の姿のまま残…

あわせて読みたい

「駿府城」に2つの天守台出現!?大御所時代の家康の居城探訪【静岡・静岡市】

徳川家康は江戸幕府を開いたことから江戸在住期間が長そうですが、実は生涯で最も長い期間を過ごしたのが駿府なんですね。そんなゆかり地にある、家康が大御所時代を過…

あわせて読みたい

家康が元服した静岡浅間神社には、日本一高い拝殿がそびえ立つ【静岡・静岡市】

静岡県にある駿河国総社「静岡浅間神社」は、約2100年前が起源とされる地方最古の神社。そしてこの神社は徳川家康が元服式をおこなった場所でもあり、徳川家康と江戸幕…

さらに「城」に関する記事を探す

<a href=”//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3694017&pid=889865292″ rel=”nofollow noopener” target=”_blank”><img src=”//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3694017&pid=889865292″ border=”0″></a>

関東近郊へは、気軽なバス旅で出かけてみない?