戦国時代に争いが多発した武蔵国の比企地域には、多くの城郭が造られました。

埼玉県ときがわ町にあった小倉城も、その代表的な城郭跡の一つです。

関東では希少な石積みを使った山城で、当時の虎口や堀の跡が良く残っています。

見学コースは歩きやすく、ちょとした低山ハイクとしても楽しめる城跡ですよ。

立ち寄ったランチスポットや、御城印販売所の紹介もあります。

目次

『比企城館跡群と小倉城』

戦国時代の関東と「比企城館跡群」について

小倉城(おぐらじょう)跡がある「ときがわ町」は埼玉県中央部に位置しており、丘陵地帯を有する「比企地域」と呼ばれるエリアにあります。

この辺りは、戦国時時代の城郭跡が非常に多かった地域です。

戦国時代の関東は、公方(くぼう)足利氏・山内上杉氏(やまのうちうえすぎし)・扇谷上杉氏(おうぎがやつうえすぎし)らによる争乱が激化・長期化していました。

その後さらに、相模国の戦国大名であった小田原北条氏が関東に進出。

それらの勢力が交差した比企地域では、69ヶ所もの城館跡が確認されています。

その内の代表的な4城館、松山城跡(吉見町)、菅谷館跡(嵐山町)、杉山城跡(嵐山町)、小倉城跡(ときがわ町・嵐山町・小川町)が国指定史跡になっています。

これら4城館は「比企城館跡群」と呼ばれています。

※小倉城の呼称については、福岡県の小倉城と区別するために、一部、武蔵小倉城の呼称を使用しています。

「小倉城概要」 槻川を天然の要害とした縄張り

小倉城(おぐらじょう)跡は、戦国時代の山城跡です。

実は築城や廃城に関して明記された資料が見つかっていないため、不詳な部分も多い城跡です。

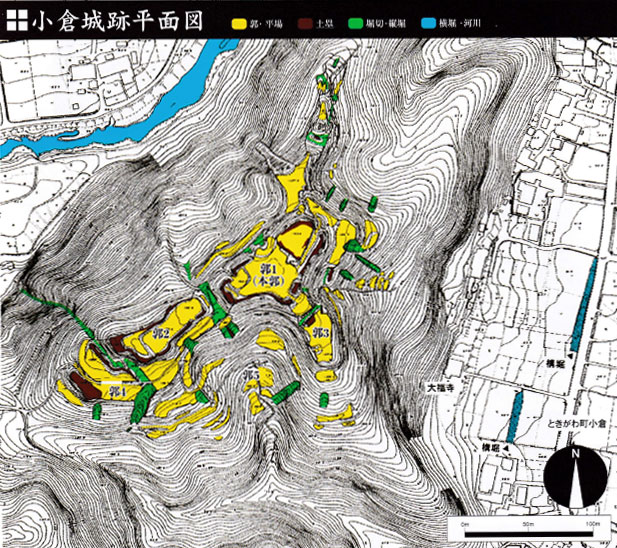

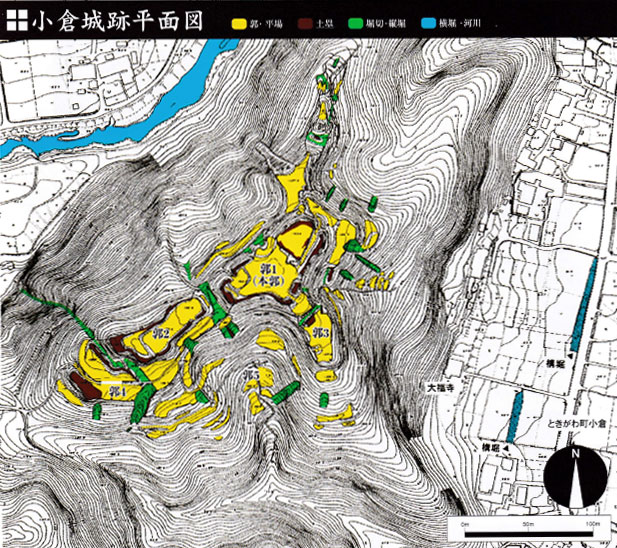

小倉城の縄張図

小倉城の縄張図

小倉城の周囲を槻川(つきかわ)に囲まれており、これを天然の堀に見立てています。

川向こうには大平山もあり、自然の要害によって攻め辛い立地です。

小倉城跡の縄張は、標高140m程の山尾根から中腹に見られる。

北東から南西への尾根に沿って、本郭にあたる「郭(くるわ)1」と「郭2」を並列に配置した連郭式の縄張りです。

山裾からは、それぞれの郭を登るように進まなければ、郭1に入れない構造になります。

郭1と郭3の間、郭2と郭4の間には大堀切があります。

また、主要の郭の周囲を腰廓などが囲みます。

『武蔵 小倉城跡を歩く』

縄張図入りのパンフレットを入手

小倉城入口正面には大福寺というお寺があり、そこに見学者用の駐車場があります。

駐車場には結構車が停まってたんですね。

ですが、停めた後、近隣の景勝地「嵐山(らんざん)渓谷」方面に向かう人が多かったんですね。

丁度紅葉シーズンだからなあ。

一瞬、人気上昇中の城跡なのか!と喜んだのに、ちょっと残念(苦笑)。

お寺の前には、縄張図入りのパンフレットが置かれているのがありがたい。

バイオ式のトイレも設置されていました。

こちらが登り口ですが、整備されて歩きやすそうな雰囲気。

では山に入ってみましょう。

ちなみにこの道は、戦国時代当時には無かった見学者用の道です。

歩き出すと杉林に囲まれた峠の道、という様相になります。

それほど急坂では無く、ちょっとした森林浴気分で歩けますね。

足場の雰囲気が変わってきた辺りで、郭1の案内矢印が見えてきました。

120m続く郭3切岸面の石積み

郭1方面と郭3方面の分岐点が現れます。

まずは郭3の方面へ。

郭3の斜面(切岸面)には、小倉城らしい特徴が見られます。

小倉城跡の最大の特徴は石積み。

なかでも郭3の石積みは城内最大級で、総延長約120m、最大高5mあります。

石積みは、緑泥石(りょくでいせき)と呼ばれる石によるもの。

軟らかく薄くはがれる特徴を利用して、片岩が積み上げられています。

上に天守がど~んと建つような、近世の城の石垣とは大分イメージが違いますがね。

それでも、関東では石積み・石垣のある山城は珍しく、貴重な遺構です。

各ポイントには、このような分かり易い説明板が設置されています。

これは自然の斜面ですが、どうやら山全体がゴツゴツした岩山の特性を持っているようですね。

築城時に発生した石が、石積みにうまく利用されている気がします。

こちらは、石積み斜面の上に配置されている「郭3」。

「東腰郭虎口」にも石積み跡

分岐に戻り、今度は郭1方面へ進みます。

郭1の東側は、「東腰郭」と呼ばれる細長い郭に取り囲まれています。

東腰郭の虎口(=入口)の両斜面にも、高さ3.5m程の石積みが残っています。

これらの石積みは、当時は山麓からも見渡すことができたといわれる。

斜面一面の石積みを見せつけ、敵に威圧感を与えるのが目的だったと考えられています。

雨風にさらされるので、石積遺構の保存には気を使いそうな感じがします。

帯状の東腰郭の全景。

右手のこんもりした部分が郭1側です。

「東腰廓の桝形虎口」 北側の防御

東腰郭北端には、「桝形虎口(ますがたこぐち)」の跡が残ります。

枡形虎口は、侵入して来た敵に勢いつけて直進させないための工夫。

写真右手が入口側で、直進するとその先の左手が行き止まりになってる。

虎口部分は、当時はもっと深さがあったと思われる。

さらに周囲には塀などの障害が設けられ、そこから弓や槍を持った城兵が待ち伏せていたことでしょう。

虎口の壁面は、人工的な掘削により岩盤が露出しています。

硬い自然の地盤が、強固な造りに利用されていたようです。

北郭方面

北郭方面

東腰郭虎口の外側は、北郭と呼ばれるエリア。

右手は崖なので北側から侵入する敵は、この細い上り坂から攻め込むしかありません。

虎口には門があり、横矢掛かりになっていた

腰廓から「郭1」に続く通路は、上りになりつつスロープを描く形状。

その先の城内が見通せない造りで、攻め手だったらいや~な感じですよね。

虎口周囲の土塁にも、緑泥石による石積みの跡が残ります。

礎石が確認されており、当時は門が建っていたと考えられます。

城内側から虎口を見下ろします。

侵入して来た敵は、急坂を左手にカーブしながら城内に向かいます。

ですが、横矢掛かりになっている右手の土塁から、矢で狙われるが必至なのがわかります。

小倉城は北条氏の配下が長かった城

虎口を抜け先に、「郭1」と呼ばれる広々したエリアが現れます。

動線がここに集まる構造であることから、城の中心部の本郭にあたる場所と考えられています。

縄張は、山頂から中腹にかけて造られています。

なかでも廓1は城郭内で一番高い、標高138.5mの場所にある。

さらに郭1は二段構造になっており、一段高い場所があります。

発掘により確認された柱穴と礎石の存在から、郭1内には5棟以上の建物があったと考えられます。

また南北東の3箇所にあった虎口には、門が建っていたと想定されています。

郭北側の小倉城概要の説明板と記念碑

郭北側の小倉城概要の説明板と記念碑

発掘結果やその他の状況から、小倉城の歴史的概要は下記の様です。

- 1500年前後:発掘調査により、この頃の築城とされる。

- 1570年~1587年頃:小田原北条氏の家臣・遠山光景が城主となる。

- 天正18年(1590年):豊臣秀吉の小田原征伐時に、前田勢により松山城などとともに落城。その後廃城。

城主に関しては、武蔵松山城城主の上田氏だった説もある。

いずれにしても、小田原北条氏の配下が長かった城と見られています。

史跡 小倉城跡の碑。

史跡 小倉城跡の碑。

記念碑近くにはベンチがあり、ハイキングに来たグループがランチを楽しまれてました。

城跡内の散策路は良く整備されているので、低山ハイクとして楽しむにも手頃な山ですよ。

石碑の裏手側では、発掘がおこなわれていました。

ここは郭1内でも1段高台で、中心部にあたると思われる。

発掘により、新たな史実が発見されることを期待!

北東側は見通しが良く、なかなの眺望が望めます。

小倉城の立地は、槻川(つきかわ)と都幾川(ときがわ)が交わる位置にあたる。

また、鎌倉街道上道と、八王子城と鉢形城(現、埼玉県寄居町)を結び上野国・高崎に抜ける山辺の道の、2つの幹線道路の中間にあった。

これらにより、河川・陸路の交通や輸送を監視・掌握する目的を持った城だったと考えられます。

郭1の南側のヘリ。

対面は郭3側で、その間に切通しが造られています。

当時は郭1と郭3の間には敵が来たら外せるような、簡易的な橋が掛けられていたと考えられます。

「郭2」 南側の防御拠点

郭1の西側にある「郭2」へ。

合戦中の軍旗のイメージでしょうが、旗がえらい沢山並んでます。

郭2の全景。

東西に横長にのびる形状の郭です。

「郭2の腰曲輪と大堀切」 城内最大の堀切

周囲を取り囲む腰曲輪から、高い部分にある郭2を見る。

腰曲輪を奥へ進むと、郭2の最南端にあたり、郭4との尾根道を断ち切る「大堀切(おおほりきり)」があります。

高さのある郭2からは、南側からの侵入者を矢で狙えます。

城郭の南側のヘリ。

左手は山の斜面になっており、ここからの侵入は無理かと。

小倉城跡の詳細情報・アクセス

小倉城跡

ときがわ町のページ

住所:埼玉県ときがわ町大字黒田字城山1184(GoogleMapで開く)

電車)

・東武東上線「武蔵嵐山駅」西口から、ときがわ町路線バス 十王堂前経由せせらぎバスセンター行き乗車、「田黒バス停」下車、徒歩20分(1.4km)

※明覚駅経由せせらぎバスセンター行きは「田黒」バス停を通らないので注意。

車)

・国道254号線「嵐山渓谷入口交差点」からときがわ町方面へ約2.5km、3つ目の信号を右折、直進1.4km

関東周辺の山城攻めをトレッキング視点でまとめた、ありそうでなかったタイプの城攻め本。

これから山城歩きをする人は、東京都にもタフな山城があったりするのには超驚くと思いますよ!

「髙栁屋」 武蔵野うどんランチ

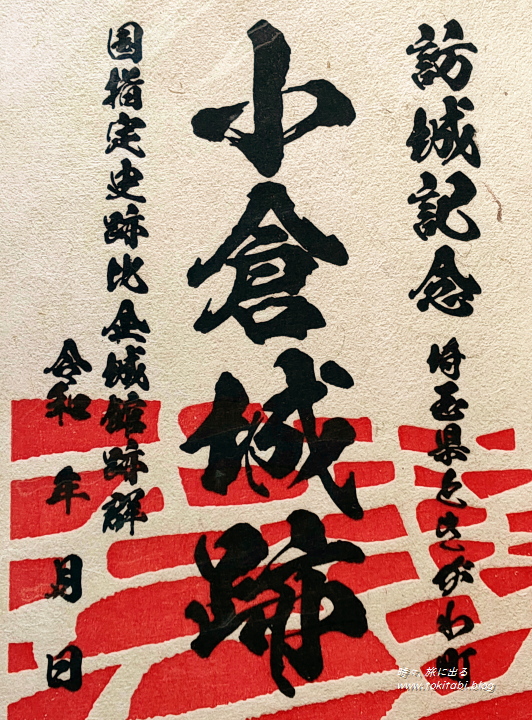

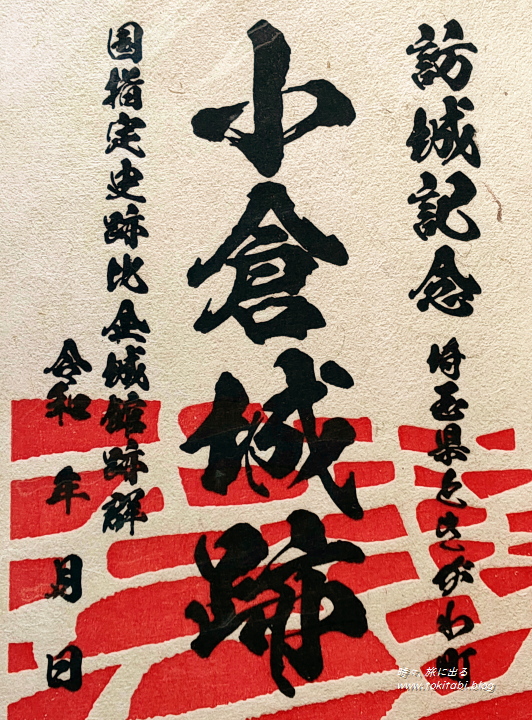

せっかくなんで御城印を購入することにしました。

販売場所は、城跡から10kmほど離れた場所なんですわ。ちょっと遠いなあ。。。

途中、製麺所が営むセルフ式のうどん屋「髙栁屋」でランチ。

車が入れ変わり立ち代わりで、人気の程が伺えます。

店内は活気があり、チェーン店とはまたひと味違う雰囲気。

肉汁などのつけ汁につけて食べる、武蔵野うどんスタイル。

程よい弾力の麺と具沢山のつけ汁で旨し!でした。

うどん「髙栁屋」

公式ページ

住所:埼玉県比企郡ときがわ町玉川1338(GoogleMapで開く)

営業時間:飲食10:30~15:00、売店10:30~17:00

定休日:毎週水曜日、他有り(月に1回日曜日休み有)

駐車場:あり

「御城印」 建具会館で購入、古民家休憩所も

御城印を販売しているのは町営施設の 「建具会館」。

小倉城跡からは、車で15分程度の場所。

車がないと訪問には苦労するかもなぁ。

木材産業はときがわ町の主要産業だそうで、並んでいる地元の木工品をのぞくのも楽しい。

向かいには築百年越えの古民家を改築した、観光案内所・休憩所施設「やすらぎの家」。

地元のうどんを味わえるほか、うどん打ち体験(要予約)もできるそうですよ。

御城印は小倉城跡の特色である、石積みをあしらったデザイン。

紙には国産樹木を原料として使い、ときがわ町ですべて手漉きで仕上げたという貴重なもの。

質感には独特の風合いが感じられますよ。

ときがわ町立 建具会館

住所:埼玉県比企郡ときがわ町西平709-3(GoogleMapで開く)

営業時間:4月~10月 9:30~17:00、11月~3月 10:00~16:30

休業日:年末年始を除き年中無休

アクセス:

電車)

・武蔵嵐山駅(又は、越生駅・小川町駅)から路線バスで「せせらぎバスセンター」下車、そこから乗合タクシー利用にて。 *参考ページ:ときがわ町路線バスのページ

駐車場:あり

やすらぎの家

住所:埼玉県比企郡ときがわ町西平720-1(GoogleMapで開く)

営業期間:10~16時(食事は11~14時)

定休日:毎週火曜日、お盆休み、年末年始

\ 武蔵野うどんやクラフトビールなど、ときがわ町ならではの返礼品が充実!/

小倉城跡を歩いてみませんか?

ときがわ町の山城歩きを紹介しましたが、いかがでしたか?

小倉城跡は散策路も良く整備されており歩きやすく、気軽に山城の雰囲気を味わえる点が魅力です。

遺構も比較的綺麗に残っている点も、オススメのポイントです。

里山を思わせる自然豊かなときがわ町へ、城跡歩きに出かけてみませんか?

記事の訪問日:2021/11/21

ときがわ町周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

ときがわ町周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

近隣スポットもチェック!

あわせて読みたい

【埼玉の城跡めぐり8選】山城に御殿に城下町歩きまで!

歩いて楽しむ!の観点で選んだ、埼玉を代表的する8の城郭跡を紹介。 埼玉には残念ながら、立派な天守閣が残っているような城跡はありません。 でも、土塁や空堀などの縄…

あわせて読みたい

菅谷館で戦国の城跡を体感!畠山重忠館跡にあった城跡【埼玉・嵐山町】

埼玉県嵐山町にある「菅谷館跡」は、自然の地形を巧みに生かして築城された、戦国時代の城郭跡です。元々は鎌倉幕府の有力御家人・畠山重忠の館があった場所とされます…

あわせて読みたい

鬼鎮神社は畠山重忠館の鬼門除け、金棒まであるぞ!?【埼玉・嵐山町】

埼玉県嵐山町には、かつて鎌倉幕府の有力御家人だった武将、畠山重忠公の館がありました。「鬼鎮神社」は、その重忠公館の鬼門除けとして創建されたといわれる神社です…

あわせて読みたい

太田道灌生誕地で、墓所「龍穏寺」と山吹の里の故地をめぐる【埼玉・越生町】

江戸城を築城するなど、関東で活躍した武将・太田道灌。その太田道灌の生誕の地が、埼玉県越生町だったといわれています。 そんな越生町にある太田道灌ゆかりのスポット…

さらに「埼玉県」に関する記事を探す

空堀や土塁が残る城跡をさらにチェック!

あわせて読みたい

鉢形城、北条氏らしい堀や土塁が城好きを唸らせる城跡【埼玉・寄居町】

埼玉県寄居町にある鉢形城跡は荒川の断崖絶壁を要害にした、戦国時代を代表する小田原北条氏の城郭跡です。広大な範囲にわたる縄張り跡と、北条氏らしい特徴を持つ堀や…

あわせて読みたい

水戸城の空堀は圧倒的!復元大手門で一段と見どころ増す【茨城・水戸市】

水戸城は徳川御三家の一つである水戸徳川家の居城でした。水戸徳川家はかの水戸黄門こと、徳川光圀でも知られますよね。令和に入って、水戸城の跡には巨大な大手門と二…

あわせて読みたい

武蔵松山城跡、激しい争奪戦が繰り返された戦国の城跡【埼玉・吉見町】

埼玉県吉見町にあった武蔵松山城は、自然の地形を生かした戦国時代の平山城です。この城は北武蔵の要衝に位置していたため、扇谷上杉氏・小田原北条氏・甲斐武田氏・越…

あわせて読みたい

角馬出しに圧倒!佐倉城は家康命で土井利勝が改築した要衝の城【千葉・佐倉市】

日本100名城の一つに数えられる佐倉城は、徳川家康の命によって整備された、江戸の東に位置する要衝の城でした。城主になった大名からは、全国の藩の中でも最多を誇る9…

さらに「城」に関する記事を探す

<a href=”//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3694017&pid=889865292″ rel=”nofollow noopener” target=”_blank”><img src=”//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3694017&pid=889865292″ border=”0″></a>

関東近郊へは、気軽なバス旅で出かけてみない?