埼玉県行田市にあり、特別史跡に指定されている「埼玉古墳群」。

大型古墳を含む9基の古墳が密集して残っている古墳群で、出土された鉄剣は日本の古代史における貴重な発見として国宝に指定されています。

そんな歴史ロマン溢れる古墳群は、ハイキング気分で気軽に散策できますよ!

大型古墳を中心に、埼玉古墳群の全古墳の見どころを紹介。

国宝の鉄剣の紹介もあります!

目次

『さきたま古墳公園の特徴』 古墳9基を保存

埼玉県県名発祥の碑

公園内の埼玉県名発祥之碑

公園内の埼玉県名発祥之碑

埼玉県行田市埼玉(さきたま)という地域は県名発祥の地といわれ、埼玉(さきたま)古墳群はその象徴的な存在です。

「さきたま古墳公園」は、貴重な遺跡群として整備されているとともに、市民の憩いの場でもあります。

特に春は桜の花見スポットとして賑わいますよ!

そんな埼玉古墳群に、天気が良い週末に訪問。

全体約37万m2、東京ドーム約8個分の広さの古墳公園を歩きまわってきました!

主要古墳を中心に、埼玉古墳群の全古墳の見どころを紹介します。

前方後円墳には統一規格が見られる!?

まずは埼玉古墳群の概要紹介です。

5世紀後半~7世紀中頃にかけ、150年以上にわたり大型古墳が連続して築造された古墳群。

東西500m・南北800mの、狭い範囲内に密集しているのが特徴があります。

公園内には前方後円墳8基・大型円墳1基の、計9基が残されています。

さらに前方後円墳においては、統一された規格が見られるのが特徴。

(1)主軸方位がおおむねそろう (2)長方形の二重周堀をもつ (3)西側に造出しという施設をもつ

特定集団により形成がされたことがうかがえますね。

『さきたま史跡の博物館』 国宝の鉄剣は必見!

まずは公園内の「さきたま史跡の博物館」に立ち寄りました。

2020年3月、埼玉古墳群は特に学術上の価値が高いとされる、「特別史跡」に指定されました。

これは埼玉県内で初!

ロビーには「祝 特別史跡指定」の横断幕がどどん!と掛かってましたわ。

館内には「企画展・特別展」と「国宝展示室」がありますが、注目はやはり国宝展示室。

昭和53年(1978年)に稲荷山古墳で発見され、国宝指定された出土品を中心に展示がされています。

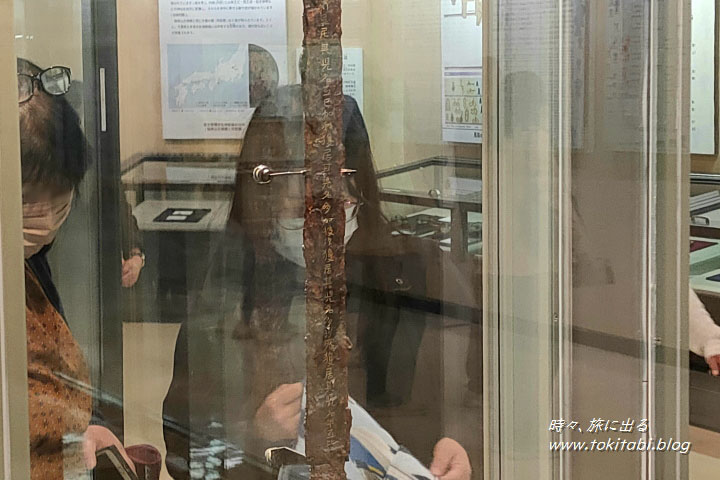

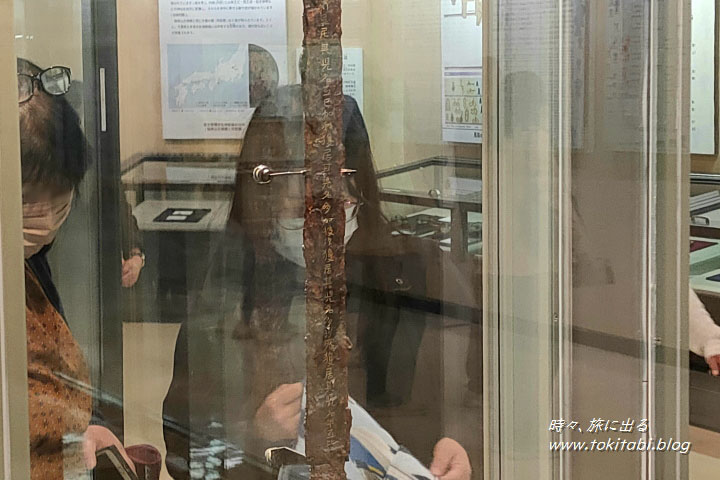

こちらがその国宝の「金錯銘鉄剣(きんさくめいてっけん)」と呼ばれる鉄剣。

100年に一度の大発見、ともいわれた発掘品なんですよ!

二重の特殊ガラスケースに納められ、内部ケースには窒素ガスを充填。

酸素と接触させないことにより、酸化を防いでいるそうだ。

う~む、そんな技があるんですね。

全長は約74cmで、剣身両面の彫刻に金を埋め込んだ銘文が合計115字発見されました。

これは古墳時代の刀剣に記された銘文としては、最長文のもの。

約1500年前の鉄剣ですが、銘文は目視できる程鮮明に復原されていますよ。

銘文の意味は次のようなもの。

「(わたくし)ヲワケの先祖は、代々杖刀人首(じょうとうじんしゅ)を務めてきた。

私はワカタケル大王(雄略天皇)に仕え、天下を治めるのを補佐した。

そこで、辛亥年の年(西暦471年)7月に、この素晴らしい刀剣にこれまでの輝かしい功績を刻んで記念とする」。

杖刀人首は親衛隊長の役柄のこと。

第21代天皇・雄略(ゆうりゃく)天皇はヤマト王権の王と考えられており、その存在が確認できる内容。

5世紀後半にヤマト王権と、他地域勢力との関係性が読み取れる貴重な資料ということになります。

埼玉県立さきたま史跡の博物館

公式ページ

住所:埼玉県行田市埼玉4834(GoogleMapで開く)

開館時間:9:00~16:30(入館受付は16:00まで) *7月1日~8月31日は9:00~17:00(入館受付は16:30まで)

休館日:月曜日(祝日、振替休日、埼玉県民の日*11月14日除く)、12月29日~1月3日 *その他臨時休業あり

入場料:大人 200円、高校生・学生 100円

『大型古墳を巡る』 稲荷山・丸墓山古墳ほか

では古墳をめぐってゆきます。

公園は広々とした緑地公園で、園内は良く整備されており歩きやすいです。

ハイキング気分で、ベンチでお弁当を広げるも良し!という感じ。

古墳はざっと全部歩いて約3.5kmの距離で、所要時間は90分程度のコースです。

「二子山古墳」 横穴式石室の可能性も

公園の中央に位置する「二子山古墳」から。

こちらは6世紀前半に造られた前方後円墳で、全長132.2m。

埋葬設備については未調査ですが、レーダー探査によると横穴式石室がある可能あり。

周辺からは大量の須恵器(すえき)・土師器(はじき)と、各種円筒埴輪が出土されています。

発掘調査が進み、色々分かると良いですなあ。

実はこの古墳、以前見た時は水堀に囲まれていました。

近年の調査により、元々は滞水はなかったことが判明。

それで浸食防止の目的で、平成24年(2012年)から3年掛けて埋め立てたらしいです。

維持管理も大変なんですねぇ。

「将軍山古墳」 墳丘には埴輪を復原

次の「将軍山古墳」は6世紀後半の前方後円墳で、全長は90mです。

周囲の堀が復原されています。

また、墳丘には埴輪のレプリカを並べるなど、当時に近い形で整備されています。

ここで、古墳の構造について。

写真左側の墳丘が後円部、中央奥に見えるのが前方部です。

その2つの墳丘とは別に、右側に平たい盛土箇所があるのがわかります?

これは「造出し(つくりだし)」と呼ばれる部分です。

造出しは公園内のすべての前方後円墳にみられ、埋葬儀礼の場と考えられています。

設置場所もすべて西側で、後円部もしくはくびれ部分にあるそうなんですよ。

周囲の方形の内堀・外堀の二重の周堀(しゅうほり)も共通の特徴です。

ちょっと見逃しそうですが、注目したいポイントですな。

「将軍山古墳展示館」 実物大の石室を復原

将軍山古墳展示館

将軍山古墳展示館

墳丘内には「将軍山展示館」が設置されており、是非立ち寄りたい。

展示館の入場券は、博物館と共通となっています。

将軍山古墳の横穴式石室は、明治27年(1894年)に地元住民による発掘が行われ、大量の副葬品が出土されました。

その際石室の石材が抜き取られたため、古墳は荒廃し保存も危ぶまれる状態になったそうなんですね。

平成に入り復原を前提とした発掘調査・保存整備が実施され、それが現在につながっています。

1階は展示館、2階には横穴式石室の復原コーナーがあります。

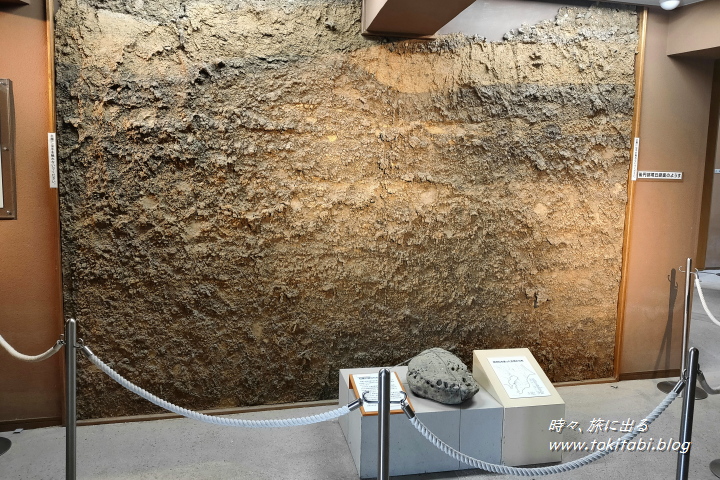

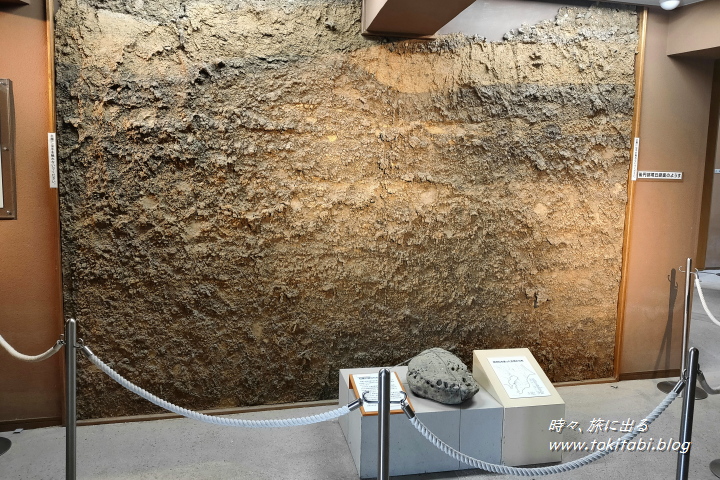

入口正面には、墳丘断面をはぎ取ったパネル。

黒土と茶色い粘土を、交互につき固めながら盛土しているのがわかります。

出土した馬具の複製品を付けた馬の模型。

古墳時代に、こんなきらびやかな馬具があったのは驚き!

2階の横穴式石室は、実物大の復原により埋葬時の様子を再現。

当時床面しか残っていなかったが、元々は天井・壁がある造りだったそう。

あー、なんかこういうのを見ると「古墳って墓なんだよね」って、あらためて生々しい感覚が。。。

いにしえの故人に合掌。

「稲荷山古墳」 国宝出土!群内最古の古墳

そして次のこちらが、国宝の鉄剣が出土された「稲荷山古墳」です。

全長は120mの前方後円墳です。

5世紀後半に造られた、埼玉古墳群では最も古い古墳。

最北に位置しており、古墳群はココから始まったのかもしれませんね。

南側から望む全景。

前方部から後円部のラインを見ると、結構な高低差があります。

で、実は前方部は。。。昭和初期に埋め立て用の土として利用されてしまい、オリジナルは消失しています(残念!)。

現在の前方部は、調査にもとづき復原されたものなんですわ。

前方側にある登墳用の階段。

ここと丸墓山古墳の2基は、登墳できる古墳になっています。

では登墳して、古代のロマンを感じてみましょう!

前方部頂上から後円部を望む。

後円部の頂上。

こちらが金錯銘鉄剣が発見された、「礫槨(れきかく)」と呼ばれる埋葬施設。

棺の下方や側方に、礫を詰めているのが特徴。

発掘時の、イメージパネル(?)が設置されています。

ここ、昔は礫槨の実物が見れました。

現在はこの下に埋まる形に、保存形態が変わっていました。

上向きに開かれている竪穴式埋葬施設は、自然の影響をモロに受けるそう。

保存優先で、現在の対策がとられたとのこと。

見学の観点からすると、以前と比べると正直ちょっと魅力半減。

強化ガラス張りにするとかで、少しでも実物を見学できる展示方法はないものですかねぇ。

「丸墓山古墳」 石田三成が本陣を!?国内最大級の円墳

「丸墓山古墳」は前方後円墳の多い埼玉古墳群において、唯一の大型円墳です。

全長105m・高さ17.2mで、国内でも日本最大級の円墳だ。

出土品から、6世紀初頭の造築とされています。

ここ、以前は日本最大の円墳!と紹介できたのですが。。。

2017年に測量された、奈良市の富雄丸山古墳が直径110mと判明。

丸墓山を5m上回る、国内最大の円墳となりました。

埼玉県民としてはちょっぴり残念だなぁ。

墳丘の傾斜はけっこう急でしたね。

丸墓山古墳は古墳群内で唯一、古墳の斜面を安定させるための葺石(ふきいし)が、表面に貼られてた形跡が見られるそう。

他の古墳とは異質な点が多く、調査も限定的なので、まだ詳細は良く分かってないらしい。

埼玉古墳群の中では、最もミステリアスな存在かもしれないな。

墳丘の頂上に到着。

頂上には桜が植えられており、春の開花の様子はなかなか見事ですよ!

埼玉古墳群で一番高い位置だから、見晴らしが良いねえ~。

左側が稲荷山古墳、右奥が将軍山古墳。

こちらは北西の方角。

戦国時代、豊臣秀吉は小田原征伐により北条氏を攻めました。

その際、秀吉軍の石田三成が、行田にあった北条方の忍城を水攻めにしたんですね。

その際、石田三成が本陣を張ったのがここ丸墓山古墳の頂上でした。

お城ファンには良く知られているエピソードですね。

遠くを見渡すと。。。現在の忍城址公園の三階櫓が見えます!

忍城を見張るのには、絶好の場所だったことが頷けますわ。

地上部にも、その水攻めの痕跡が残ります。

それは、周囲よりも盛り上がったこの堤。

これは水をせき止めるために造った、後に「石田堤」と呼ばれた堤の遺構の一部なんですね。

現在では堤には桜が植えられており、春には訪問者を花で楽しませてくれます。

\ 石田堤に興味がある方はもちらも是非! /

『小型古墳群を散策』

小規模の古墳が集中している公園の南側エリア。

時間があれば是非こちらも歩いてみたい。

それぞれの古墳をワンポイトずつ紹介。

「愛宕山古墳」

「愛宕山古墳」は6世紀後半の前方後円墳で、全長54.7m。

駐車場のすぐ横にあり、訪問すると最初に出会う古墳。

注意しないと案外見逃すかも。

「瓦塚古墳」

「瓦塚古墳」も6世紀前半の前方後円墳で、全長73.4m。

造出しや二重周堀などの特徴を、分かりやすく表示。

手ごろな大きさなので、古墳の構造を知るにはわかりやすい。

「奥の山古墳」

「奥の山古墳」は6世紀中頃の前方後円墳で、全長66.4m。

「鉄砲山古墳」

「鉄砲山古墳」は6世紀後半の前方後円墳で、全長107.6m。

江戸時代、忍藩の砲術訓練場として使用された形跡がある。

鉄砲玉が数多く出土されているそうだ。

複数の時代にまたがる遺跡として、興味深いですね。

「中の山古墳」

最後の「中の山古墳」は6世紀中頃の前方後円墳で、全長66.4m。

埼玉古墳群で一番最後に造られたとされる古墳。

南の端にあり一番地味な立地、かな。

『芝生の公園・はにわの館』 家族連れにオススメ

さきたま広場

さきたま広場

駐車場西側には広々とした芝生公園があり、家連れも多かったですよ!

園内に売店やカフェなんかがちょっとあるといいなあ~、と思いますが。

「はにわの館」では、はにわ作りの体験ができ人気のようです。

こちらは、事前に予約した方が無難のようですよ!

観光物産館さきたまテラスについて(2023年4月追記)

令和5年(2023年)4月1日、さきたま古墳公園内に「観光物産館さきたまテラス」がオープンしました!

地場産品の販売やソフトクリーム、行田の餃子バーガー・行田古代米カレーなどの地元名物の軽食や、カフェも併設されています。朗報ですね!

行田市はにわの館

公式ページ

住所:埼玉県行田市埼玉5239-2(GoogleMapで開く)

開館時間:9:00~16:30(はにわ作り受付は9:00~14:30)

休館日:月曜日(祝日の場合は開館、その翌日が休館)、祝日の翌日(土日に当たる場合は開館)、年末年始(12月27日~1月5日)

料金:はにわ作りには粘土代が発生します。

関東60カ所の古墳・古墳群を、わかりやすい実測図掲載にて紹介!

各県とも結構見応えのある様々な古墳があるんですね!

さきたま古墳公園の詳細情報・アクセス

さきたま古墳公園

住所:埼玉県行田市埼玉(GoogleMapで開く)

アクセス:

電車)

・JR高崎線「北鴻巣駅」からさきたま緑道で徒歩4.5km(約60分)

・JR「吹上駅」から朝日バス佐間経由行田車庫行「産業道路」下車、徒歩15分

・JR「行田駅」又は秩父鉄道「行田市駅」から市内循環バス「さきたま古墳公園前」下車、徒歩2分

車)

・東北自動車道「羽生IC」から北西へ約12km

行田ランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

\ 行田市は埼玉有数の米どころですよ! /

埼玉古墳群へ出かけてみませんか?

埼玉古墳群はいかがでしたか?

埼玉古墳群の発掘調査に関してですが、埋葬施設が発掘調査されているのは稲荷山古墳と将軍山古墳の2基だけなんですよね、実は。

埼玉古墳群には、まだまだ未知なる歴史のロマンが眠っています。

これからも新しい発見が見つかる可能性や研究が進む可能性を秘めており、その点もで今後も大いに楽しみ!

古代のロマンを感じながら、埼玉古墳群を歩いてみませんか?

記事の訪問日:2021/10/24

行田周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

行田周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

近隣スポットもチェック!

あわせて読みたい

行田で古墳に城に蔵巡り!歴史好き向けスポット8選【埼玉・行田市】

歴史好きならば、歴史を感じられる街・埼玉県行田市をめぐってみませんか?県名発祥地ともいわれ、県内随一の歴史スポットの多い街です。年代も古代から近代・現代にわ…

あわせて読みたい

足袋蔵が多く残る日本一の足袋のまち、行田をレトロ散歩!【埼玉・行田市】

埼玉県行田市は足袋のまちとして知られ、最盛期には全国の足袋生産の8割のシェアを誇りました。そんな行田の市内にはかつて足袋を保管した足袋蔵が今も70棟ほど残ってお…

あわせて読みたい

忍城址公園や周辺をめぐり、難攻不落な城の面影を探してみた【埼玉・行田市】

埼玉県行田市にかつてあった「忍(おし)城」は、戦国時代は難攻不落を誇る堅城でした。特に豊臣秀吉の小田原征伐の際、石田三成軍の水攻めに落ちなかったことは語りぐさ…

あわせて読みたい

行田八幡神社、花手水ウィークで境内も町も花で一杯!【埼玉・行田市】

埼玉県行田市の「行田八幡神社」は、忍城城下町の総鎮守として鎮座しました。現在は虫封じの祈祷でよく知られるほか、癌封じやぼけ封じなどの祈願ができます。境内には…

古代遺跡スポットをさらにチェック!

あわせて読みたい

何これ!?吉見百穴、ミステリアスな古代の穴の謎に接近!!【埼玉・吉見町】

埼玉県吉見町にある遺跡「吉見百穴」の前に立つと、崖面に無数の穴が開いているその異様な風貌に圧倒されます。百穴と言いつつその穴の数は200個を超える数に及び、また…

あわせて読みたい

関東の石舞台 八幡山古墳は、埼玉古墳群に代わる権力者の墓【埼玉・行田市】

埼玉県行田市は古墳の多いエリアで、10ヶ所もの古墳群があります。中でも国宝指定されている鉄剣が出土された、埼玉古墳群は全国的にも有名です。今回紹介する八幡山古…

あわせて読みたい

埼玉にも海があった!?「水子貝塚公園」で縄文時代の生活を体感【埼玉・富士見市】

海なし県・埼玉にも古代には海があったらしいぞ!そんな痕跡が残る、富士見市の国指定史跡・水子貝塚公園を訪問しました。ここは公園全体が古代の集落の復元となってお…

<a href=”//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3694017&pid=889865292″ rel=”nofollow noopener” target=”_blank”><img src=”//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3694017&pid=889865292″ border=”0″></a>

関東近郊へは、気軽なバス旅で出かけてみない?