埼玉県行田市は足袋のまちとして知られ、最盛期には全国の足袋生産の8割のシェアを誇りました。

そんな行田の市内にはかつて足袋を保管した足袋蔵が今も70棟ほど残っており、県内では川越に次ぐ蔵の町となっています。

さらに、近年ではドラマ「陸王」の舞台となり再び注目されるようになった、古くて新しいまちなんですよ。

そんな行田で足袋の製造見学をし足袋蔵をめぐり、陸王のロケ地にも出会える散策に出かけました。

目次

「足袋のまち行田」の伝統が再び注目されている

日本一の足袋のまちとドラマ「陸王」

昔より埼玉県行田は”足袋のまち”といわれます。

特に私のように埼玉県人であれば、学校の郷土史の授業などで一度は習っているはず(笑)。

ですが自身でも周囲でも和服を着る習慣がなかったため、「そうなのね」程度の認識でした。

あらためて、足袋のまち・行田の概要をふり返ると、

行田では江戸時代中頃から足袋作りが盛んになり、明治20年代以降に産業として発展。

最盛期の昭和13年(1938年)頃には、年間約8,500万足・全国シェアの約8割が生産されました。

シェア8割は凄いですね!

その後は、昭和30年前後を境にナイロン靴下の普及や、洋装化などにより生産量は減少してゆきました。

近年再び行田の足袋が注目されるきっかけが、平成28年に発表された池井戸潤氏の小説「陸王」と、そのテレビドラマ化でした。

「陸王」は足袋作りの老舗工場が、会社存続を賭けてランニングシューズ開発に挑む物語。

ドラマでは主役の役所広司氏ほかの熱演で、行田の足袋の技術と伝統を再び全国に広めました。

そんな行田には足袋を保管していた「足袋蔵」が、市の中心部を中心に現在も70棟余り残っています。

今回はそんな足袋の町・行田で、足袋蔵めぐりをしてきたので紹介します。

「足袋蔵のまち行田」は県内初の日本遺産に認定

本日は車で訪問し、行田市商工センターに駐車させて頂いた。

センター内には「観光情報館 ぶらっとぎょうだ」が入っているので、そちらで町歩きのパンフなども物色できた。

そして、まずは行田市商工センターにも程近い「足袋蔵まちづくりミュージアム」を訪問。

NPO法人にて運営されている、日本遺産のガイダンスセンター施設です。入場は無料。

行田市は「和装文化の足元を支え続ける足袋蔵のまち行田」というストーリーで、平成29年に県内初の日本遺産に認定されています。

あれ?日本遺産ってなんだっけ?と思った方もいるかも。確認しておきましょう。

「日本遺産」は平成27年(2015年)に創設された、新しい文化財制度です。

地域に点在する史跡・伝統芸能などの文化財をパッケージ化して、文化・伝統を語るストーリーとして文化庁が認定するもの。

現在104件のストーリーが認定されています。(2021年9月現在)

一貫したテーマがあれば、より興味深く観光できるメリットがありそうですね。

一方、日本遺産という制度は、まだまだ一般的な認知度が低い気がしますね。

今後更に制度の盛り上がりに期待したい!

施設に利用されている「栗代(くりだい)蔵」は、明治39年(1906年)に造られた足袋商店の蔵です。

建物の間口(=正面幅)は5間、奥行きは3間の2階建ての土蔵(どぞう)。

1間口は約181.8cmなので、幅約9.1m・奥行き約5.5mくらいですね。

町中の説明板でも間口という単位が使われているので、サイズ感を覚えておくと役に立つかもです。

2階のギャラリー

2階のギャラリー

1階は市内の見どころ・食べ処などのマップが置いてある、観光案内所です。

2階は蔵の歴史を紹介するギャラリー。

蔵の内部は、外からの見た目より結構広かったです。

足袋蔵まちづくりミュージアム

公式ページ

住所:埼玉県行田市行田5-15(GoogleMapで開く)

開館時間:10時~16時

入館料:無料

休館日:12/29〜1/3、8/13〜8/16

アクセス:

車)駐車場2台分有り。満車の場合は係員にお尋ね下さい。

「足袋とくらしの博物館」足袋の製造工程を見学

次に足袋の町の本丸ともいえる(?)、「足袋とくらしの博物館」の見学にやって来ました。

場所は商工センターの東側裏手になります。

足袋とくらしの博物館は、全盛期の行田の足袋工場を再現した施設。

建物は大正13年(1924年)頃に建てられた「牧野本店」で、蔵造りと木造が組み合わされた”半蔵造り”と呼ばれる店舗兼住宅です。

「足袋工場」足袋製造工程が実際に見れる

入場料大人200円を払って入館。

入って見ると。。。博物館というより足袋工場そのものですね。

ミシンのカタカタという音が、館内に心地よく響いています。

毎月第2日曜の13時〜15時には、有料・予約定員制で「My足袋作り体験」も開催されています。

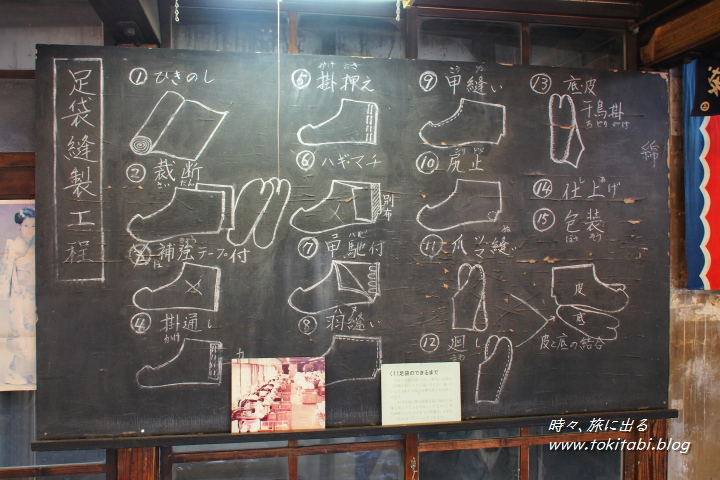

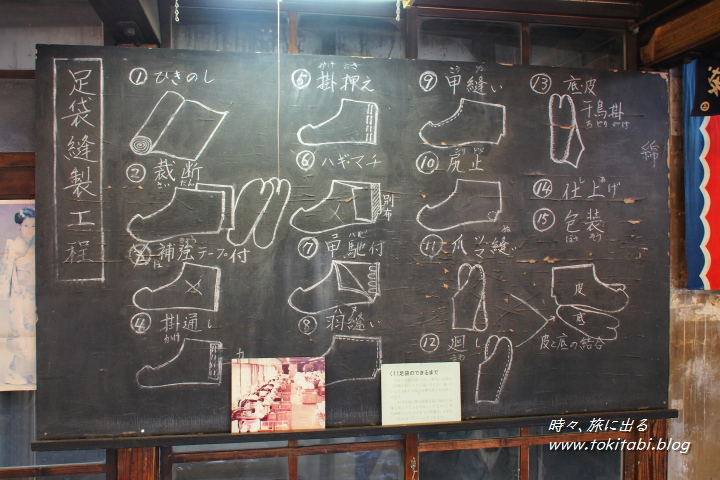

足袋の製造工程が黒板に書かれているのが味があるわ。

最初に係員の方が、これを見ながら見どころを説明してくれます。

館内では職人さんが実際に作業されており、製造工程の一部が見られます。

黒板にもあるように、完成には15もの工程があります。結構多いですね~。

爪先部分を縫う、11番の「つまぬい」が一番難しい工程だとか。

裁断用の型がサイズ毎に入っています。

布に当ててバチン!と加重を掛けてカットする、足の形をした刃物です。

「押さえ掛止」の様子。

足袋についているフックみたいな金具は、コハゼ(甲馳)と呼ばれます。

「展示室」味のあるレトロな看板など

2階は展示室。

昔のレトロな看板や、歴代の商品紹介などがあります。

展示台になっている長い台は、当時は長い布を広げるのに使われました。

足袋とくらしの博物館の基本情報・アクセス

足袋とくらしの博物館

公式ページ

住所:埼玉県行田市行田1-2(GoogleMapで開く)

開館日:土曜日・日曜日(夏期休暇あり、冬期は12月半ば〜1月上旬まで休館)

開館時間:10時~15時

入館料:200円(小学生は100円)

アクセス: 車)駐車場は商工センター1階と、商工センターの目の前にある駐車場の利用可

「足袋蔵歩き」様々な種類の蔵造りに出会う

「武蔵野銀行 行田支店店舗」戦前の本格的銀行建築

博物館で足袋作りの流れを(なんとなく)理解した後、足袋蔵などを探しながら町を歩いてみます。

町の中心部を通る県道沿いを歩きだすと、まず目に入ってきたのがこちらの重厚な洋風建築物。

「武蔵野銀行行田支店店舗」は、昭和9年(1934年)に忍貯金銀行の店舗として竣工されたもの。

戦前の鉄筋コンクリート造の本格的銀行建築として貴重で、国登録有形文化財です。

現在も銀行の建物として使用されているんですって。

銀行前に立つ「高札場跡の石碑」は、かつて忍城(おしじょう)の城下町だった痕跡。

複数の時代の歴史が交錯する場所に出会えるのも、歴史多き行田散策の興味深いところ。

「十万石ふくさや 本店」埼玉銘菓の本店も蔵造りだった

「うまい、うますぎる」 のテレビCMで、埼玉県民には良く知られる銘菓「十万石まんじゅう」。

発祥地・行田にある「ふくさや本店」も、蔵造りの店舗だった。

明治16年(1833年)に建てられらた店蔵で、元は江戸時代から続く呉服商の建物だったとのこと。

昭和44年(1969年)よりふくさやの店舗として利用されており、後にナマコ壁(格子状の部分)が設けられたそう。

行田を代表する店蔵で、国登録有形文化財に指定されています。

折角なんで十万石まんじゅうを一個購入してパクリ。う~む、美味すぎます!(お約束ですが、笑)

可愛らしいサイズにアンコがぎっしり。そして薄皮なのが旨さの秘訣でしょうか。

十万石まんじゅうは、戦後に旧忍藩十万石地の自慢の米の形をしたまんじゅうとして誕生。

ずいぶん昔からありそうなイメージですが、戦後のお菓子だったんですね。

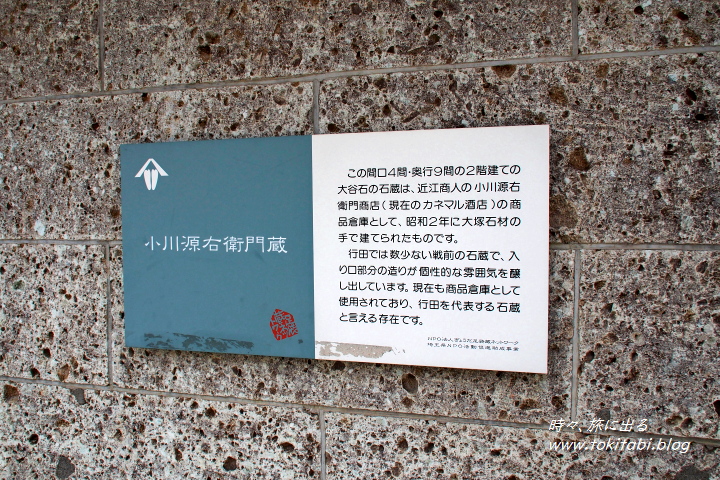

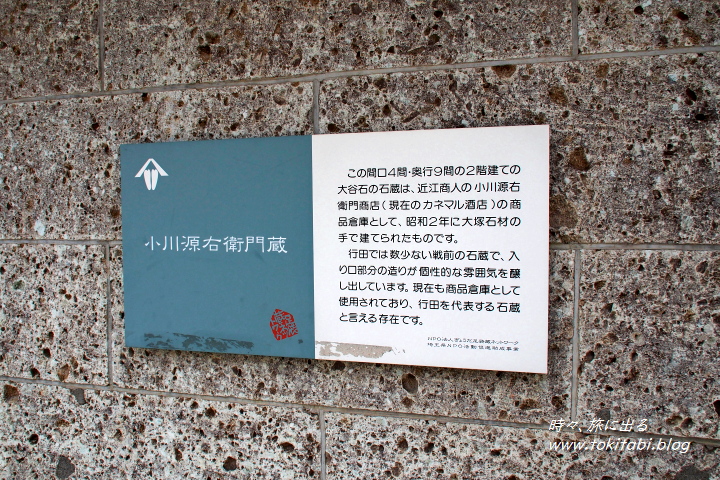

「小川源右衛門蔵」大谷石組で独特の風合い

行田八幡神社へと続く、八幡通りに入ってみました。

「小川源右衛門蔵」は昭和7年(1932年)建築の、大谷石組積造2階建ての倉庫。

足袋蔵ではないそうですが、昭和初期を代表する大型の石蔵です。

大谷石は独特の風合いを持ってますよね。

この周辺の古い建物には現在も営業されている建物も含めて、解説板がしっかりと掛けられています。

これってけっこう大事。

ただ古い建物があるだけでは、良くわからないですからね。

町ぐるみで観光地として整備されている点に、好感が持てます。

「行田八幡神社」花手水で知られる

「行田八幡神社」は、忍城城下町の総鎮守として鎮座した神社です。

境内には美しい花手水が飾られていますが、毎月1日~14日には神社を中心に商店や民家の軒先にも花手水が飾られる、「花手水week」が開催されています。

\ 行田八幡神社と花手水weekの詳細はこちら!/

「イサミ スクール工場」 陸王「こはぜ屋」のロケ地がここ

行田八幡神社のすぐ裏手にある「イサミ スクール工場」。

テレビドラマ「陸王」で、100年以上続く老舗足袋業者「こはぜ屋」のロケ地になったのがこちら!

行田で現存する最も古い大規模足袋工場で、現在も被服工場として使用されています。

建物は一般公開されていません。

大正時代築の木造洋風工場や旧事務所、昭和13年築のコンクリート製の足袋蔵などが敷地内にあるとのこと。

戦前の大規模足袋工場の面影が、良く残っているそうだ。

工場前にはロケ地スポットを紹介する案内板。足袋の形が可愛いです。

テレビドラマ「陸王」は、主役の役所広司が老舗足袋業者の社長を人間味たっぷりに演じました。

また、若手俳優・竹内涼真を復活を目指すマラソンランナーに配したほか、多彩な俳優陣による熱い人間ドラマが展開されました。

ドラマ撮影では行田市内で4カ月に及ぶ長期ロケが敢行され、その後ロケ地をめぐる観光客増加の波及効果も発生。

観光地として町づくりをしてゆこう!という一体感が生まれるきっかけにつながったそうです。

ロケの受け入れは行田市として、一つのターニングポイントになったようですね。

「大澤蔵」行田唯一の鉄筋コンクリートの足袋蔵

今度は八幡通りの一本東側の古墳通りへ。史跡・埼玉古墳群に通じる道路です。

「大澤家住宅旧文庫蔵(大澤蔵)」は、行田唯一の鉄筋コンクリート組煉瓦造の2階建て足袋蔵。

大正15年(1926年)の関東大震災の教訓を踏まえた構造で、近代遺産として国有形文化財に登録されています。

行田の足袋商店は、店ごとに独自ブランドで展開してるのが特徴。

大澤商店は、”花形足袋”の商標で知られたそう。

威勢が良く、カッコよいネーミングですな。

店舗やオフィスとして現役使用の蔵も多い

こちらは古い建物の複合エリアみたいな感じで、ちょっと面白い場所。

蔵造りは”ほうらい足袋” ”栄冠足袋”の商標で知られた「奥貫忠吉商店」が、大正5年(1916年)に建てた足袋蔵。

左手のカフェ「閑居(かんきょ)」は木造建築で、元々は初代行田市長が暮らしていた昭和初期の高級住宅だった。

庭園を見ながら、落ち着いた雰囲気で食事や喫茶が楽しめる人気のお店です。

奥まった場所のこちらは、行田唯一の3階建ての土蔵。

かなりでかい建物で、赤茶の窓周りの配色が印象的だ。

現在は建築設計事務所として使用されています。

右手の土蔵は手前がパン屋、奥がギャラリーです。

店舗やオフィスとして、現役で使用されている蔵が結構多いですね。

Cafe閑居

公式ページ

住所:埼玉県行田市行田7-3 (GoogleMapで開く)

営業時間:11時~17時(ランチLO 15:00 / カフェLO 16:30)

定休日:月曜日 ※祝日は営業

カフェ閑居の少し先にあるのは、白い壁が日に映えて美しい2階建ての土蔵「奥貫蔵」。

間口9間(約16m)なので、かなり大きめの建物ですね。

大正時代~昭和初期頃の足袋蔵で、現在は蕎麦屋「あんど」の店舗として使用されています。

良い雰囲気のお店だったので、よし、ここで昼食!って思ったんだけど。。。、「蕎麦終了しました」の札がありグスン、残念。

蕎麦 あんど

公式ページ

住所:埼玉県行田市天満3-13(GoogleMapで開く)

営業時間:ランチ 11:30~14:00(L.O. 13:30)、ディナー 17:30~21:30(L.O. 20:30)

定休日:月曜・第二火曜

「忠次郎蔵」大正期の蔵で蕎麦と名物ゼリーフライを頂く

牧禎舎

牧禎舎

今度は商工センターの北側に足を延ばしてみました。

「牧禎舎(まきていしゃ) 」は、昭和初期の旧足袋工場と事務所兼住宅を改装した施設。

レンタルスペースやアーティストシェア工房があり、藍染体験工房が併設されています。

牧禎舎 藍染体験工房

牧禎舎 藍染体験工房

こちらでは藍染体験が出来ます(有料)。

一日に染められる量が限られるとのことなので、事前予約がオススメです。

しかし町中には色んな施設があって、歩いていて飽きませんねぇ。

そして、その先に蔵造りのイカした蕎麦屋を発見!

昼飯を食いっぱぐれてたことを急に思い出したよ。

営業時間終了ギリの時間帯でしたが、何とか飛び込めました。

こちらの「旧小川忠次郎商店舖及び主屋(忠次郎蔵)」は、大正14年(1925年)に造られた2階建ての土蔵。

建物の右半分だけ奥まった住居部分を有し、全体がL字の独特の形状。

こちらも国登録有形文化財に指定されている建物です。

忠治郎蔵のお店は足袋蔵再活用のモデルとして整備されたもので、NPO法人によって運営されています。

町を活性化させるための文化財活用の取り組みは、素敵だと思いますね。

店に入ると、人が入れそうなくらいの大きな金庫に目がゆく。

行田名物のゼリーフライがあったので、頼んでみました。

ちゃんとお店で食べるのは初めてかもですが、揚げたてで美味しいですね。

あえて味を表現すると。。。んー、パンチの無いコロッケかな(苦笑)。素朴な味わいの食べ物です。

ゼリーフライは、おからとマッシュポテトに野菜を入れて揚げたもの。

銭(=小判)に形が似ているからその名がついた、というのが一般的な説のようです。

手打ちの二八のもりそばが650円は安いんでないかい?

味も本格的で美味しいお蕎麦でした。

こちらでは蕎麦打ち教室も開催されています。

最後に素敵なお蕎麦屋さんでの食事で締められて、良かったですわ。

行田市ランチは、事前予約やクーポン利用で快適でお得に!

行田「足袋蔵巡り」マップ

案内板にあった「蔵めぐりモデルコース」マップより抜粋。

本日歩いた辺りが網羅されています。

足袋の町行田を舞台に、足袋作り百年の老舗が会社存続を賭けてランニングシューズの開発に挑む!感動の企業再生ストーリー

周辺おすすめスポット(忍城跡ほか)

~近隣スポット~

忍城跡

復元された御三階櫓などがあり、城跡らしい雰囲気が味わえます。

郷土博物館が併設さており、博物館から御三階櫓内の見学もできます。

あわせて読みたい

石田三成も落とせなかった「忍城」は、成田氏が築城した堅城【埼玉・行田市】

埼玉県行田市にかつてあった「忍(おし)城」は、戦国時代は難攻不落を誇る堅城でした。特に豊臣秀吉の小田原征伐の際、石田三成軍の水攻めに落ちなかったことは語りぐさ…

行田市郷土博物館

住所:埼玉県行田市本丸17-23 (GoogleMapで開く)

※足袋とくらしの博物館からは徒歩約10分(約700m)、車で約2~3分。

埼玉古墳群

全国でも有数の大型古墳群で、特別史跡にも指定されています。

稲荷山古墳で発見された鉄剣は国宝指定されており、併設の博物館で見ることができます。

あわせて読みたい

「埼玉古墳群」の全古墳めぐり、国宝の鉄剣は必見!【埼玉・行田市】

埼玉県行田市にあり、特別史跡に指定されている「埼玉古墳群」。大型古墳を含む9基の古墳が密集して残っている古墳群で、出土された鉄剣は日本の古代史における貴重な発…

さきたま古墳公園

住所:埼玉県行田市埼玉(GoogleMapで開く)

※足袋とくらしの博物館から車で約10分。徒歩で約40分(約3km)。

※バス利用)

①市内循環バス:「商工センター」より東循環コース乗車・右回り:乗車30分、地域文化センター入口下車。徒歩約10分。

②朝日バス:忍城址より徒歩約3分、「新町一丁目」より佐間経由 吹上駅行乗車約4分、「産業道路」下車、徒歩約15分。

~観光案内・お土産処~

観光情報館ぶらっとぎょうだ

商工センター内にある観光案内やお土産を販売する施設。

足袋とくらしの博物館に訪問する際には、こちらの駐車場が使用できます。

観光情報館ぶらっとぎょうだ

住所:埼玉県行田市忍2丁目1(GoogleMapで開く)

営業時間:9時~17時

定休日:年末年始(12月29日〜1月3日)

アクセス:

電車)

・JR高崎線「吹上駅」北口下車、バスで佐間経由「新町一丁目」下車(所要約20分)、徒歩3分、又は、バスで前谷経由「商工センター」下車(所要約20分)、徒歩1分

・秩父鉄道「行田市駅」南口下車、徒歩6分

車)

・圏央道「白岡菖蒲IC」より約50分

・関越道「東松山IC」より約45分

・東北道「羽生IC」より約35分

・駐車場50台(行田市商工センター)

バスによる移動について

公共交通機関で訪問する場合は,、バスを上手く利用すると移動が便利です。市内循環バスには「観光拠点循環コース」も設定されています。

行田市の市内循環バスのページ

朝日自動車のページ

観光レンタサイクルについて

市内4カ所で観光レンタサイクルの貸出がおこなわれています。4カ所間での乗り捨て返却も可なので、利用してみてはいかが?

■レンタル場所:忍城バスターミナル観光案内所、JR行田駅前観光案内所、観光物産館ぶらっとぎょうだ、はにわの館(埼玉古墳群内)

■料金:シティサイクル(2人乗り含む):500円/1日、クロスバイク:800円/1日、電動アシスト:1,000円/1日

■貸出・返却施設の営業時間:9:30~16:30(冬期は10:00~16:00) ※ぶらっとぎょうだとはにわの館は9:30~17:00で年間一律

■定休:なし ※12月29日~1月3日は休館

■予約用ページ:行田市公式観光サイト内

行田周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

行田周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

行田の足袋蔵めぐりにでかけませんか?

行田の足袋蔵巡りを紹介しましたが、いかがでしたか?

歩いてみると。。。陸王ロケ地も見れ、美味いまんじゅうも食べられ、思っていたより盛り沢山で楽しく歩けました!

行田市には古墳や城跡など歴史スポットも多くあるので、そちらと併せての訪問もオススメしたい。

蔵の町、行田を歩いてみましょう。

記事の訪問日:2021/5/2

\ 行田市は埼玉有数の米どころですよ! /

古い街並みスポットをさらにチェック!

あわせて読みたい

小江戸・佐原、古い町並みと伊能忠敬ゆかり地をレトロ散歩【千葉・香取市】

千葉県香取市佐原(さわら)は江戸時代より水運で栄え、町を流れる小野川沿いに商家が続く景観は「小江戸」と称されました。重要伝統的建物群保存地区に指定されている佐…

あわせて読みたい

蔵の街 栃木、今も残る日光例幣使街道と巴波川舟運で栄えた面影【栃木・栃木市】

江戸時代の栃木市は、朝廷の使者である例幣使が日光に向かう際に使った「日光例幣使街道」の宿場町として栄えました。さらに、その街道と並行して流れる巴波川の舟運を…

あわせて読みたい

日光街道 越ヶ谷宿、今も古い建物が多く残るかつて舟運で栄えた宿【埼玉・越谷市】

日光街道の宿場町としては千住宿に次ぐ規模を誇った「越ヶ谷宿」は、街道と河川が交わる交通の要所にあったため、舟運による物資の集積所として発達していた。そんな宿…

あわせて読みたい

ジブリも参考に!?江戸東京たてもの園にレトロ建築が揃い踏み【東京・小金井市】

レトロな建物が集結し、昔の時代にタイムスリップ体験ができる「江戸東京たてもの園」を紹介。江戸東京たてもの園は東京都小金井市にあり、古い貴重な建物を野外展示して…

<a href=”//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3694017&pid=889865292″ rel=”nofollow noopener” target=”_blank”><img src=”//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3694017&pid=889865292″ border=”0″></a>

関東近郊へは、気軽なバス旅で出かけてみない?