東京都文京区にある異国文化漂うスポット、「湯島聖堂」を訪問。

湯島聖堂って神社?お寺?ちょっと謎めいた雰囲気の場所だったりしました。

どうやらここは江戸時代に開設され、当時の学問と関係する場所らしい。

そしてさらに、現代の教育・文化の礎となった、驚くほど重要な場所でもあるんですよ!

そんな湯島聖堂の正体や歴史、見どころを探りに出かけてみましょう。

目次

『湯島聖堂』 徳川綱吉建造の孔子廟

東京都文京区にある「湯島聖堂」は未訪でしたが、その名を聞いたことがありました。

同じく文京区の湯島天神も未訪問で、実はこちらとちょっと混同してたりして。。。

神田明神を参拝した際、真向かいにある湯島聖堂にも立ち寄ってみました。

こんな感じで、事前知識なしでの訪問で心もとないですが(苦笑)、お付き合いください。

湯島聖堂は史跡だった

JR御茶ノ水駅の聖橋口からアクセスし、聖橋を越えてすぐの所に湯島聖堂はあります。

入口は数か所がありますが、南側の「仰高門(ぎょうこうもん)」が正門です。

さあ、湯島聖堂は神社?寺院?はたまた!?っと、ミステリーハンター風に進めたかったのですが。。。

写真に写っているように、湯島聖堂は「史跡」になります(笑)。

同じ文京区の湯島天神は、菅原道真公を祀る神社ですね。

遅まきながら、湯島聖堂と湯島天神の整理ができました。

「孔子銅像」 世界最大の孔子銅像がある

入場すると、巨大な「孔子銅像」がど~んとお目見え。

ここで、中国の儒教に関連した施設であることが判明しました。

湯島聖堂とは?ですが、元禄3年(1690年)、儒学教育の振興をはかった江戸幕府5代将軍・徳川綱吉により建造された、孔子廟(こうしびょう)として発祥した施設です。

徳川綱吉というと、生類憐みの令を出した将軍ですね。

悪法を作った将軍といわれますが、一方、綱吉は大変勉強熱心な方でした。

自らも儒教を学び広め、多くの寺院を残すなど文化的な一面を持ってたんですね。

湯島聖堂は、幕府直轄の学問所へと発展してゆきます。

孔子像ですが、こちらかなり巨大で丈高約4.6m・重量約1.5トン。

どうやら孔子銅像としては、世界最大のものらしいです!

最大級が日本にあるのも、ちょっと意外。

昭和50年(1975年)に、中華民国台北市のライオンズ・クラブが寄贈したものとのこと。

昌平坂学問所(昌平校)跡、のちに文部省を設置!?

入徳門

入徳門

孔子像を後にして進むと、「入徳門(にゅうとくもん)」が現れます。

湯島聖堂は、大正11年(1922年)に国の史跡に指定されました。

しかし、皮肉にもその翌年に関東大震災が発生。

残念ながら、震災でほとんどの建物が焼失。

入徳門はわずかに焼失を逃れた、貴重な現存建造物です。

入徳門

入徳門

朱色の装飾の縁取り。

これは湯島聖堂の随所で見られ、デザインのアクセントになってるようですね。

ここで湯島聖堂の歴史を振り返ってみます。

- 寛政9年(1797年):湯島聖堂に「昌平坂学問所(昌平校)」が開設され、幕府直轄学校としての歴史が始まる。

- 明治4年(1871年):昌平校廃止。廃止後に文部省設置!

- その後も、日本最初の博物館(現、東京国立博物館)が置かれ、筑波大学の前身・東京師範学校が置かれ、お茶の水女子大学へと発展する東京女子師範学校など設置。

なんと!そうそうたる教育・文化関連施設が設置されているじゃないですか!

日本の教育の礎となった、重要な場所だったんですね。

湯島天神と区別が付かない、とか言ってたのが恥ずかしいな(苦笑)。

水屋

水屋

入徳門のそばにある「水屋」。

こちらも現存建造物です。

杏壇門は漆黒の門

入徳門を抜けると、先の石段の上に「杏壇門(きょうだんもん)」が見えてきます。

杏壇門

杏壇門

大きな門ですね~。

孔子が弟子たちに教授した檀が杏壇と呼ばれたことから、門名がつけられました。

屋根以外は漆黒なのが、なんとも印象的。

「大成殿」 建築家・伊東忠太教授が再建

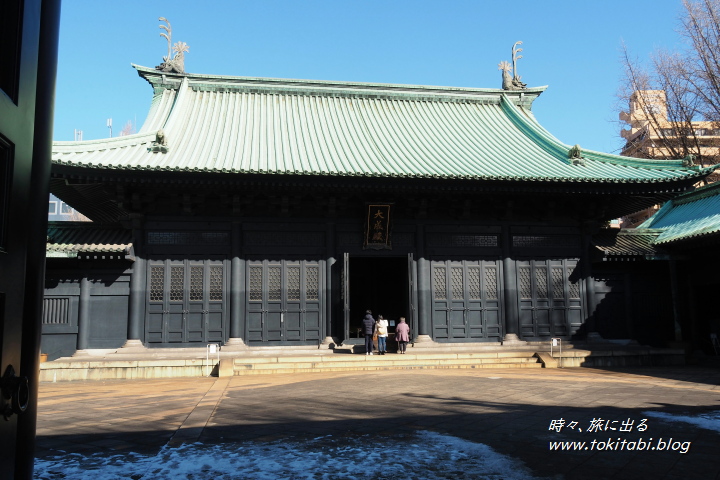

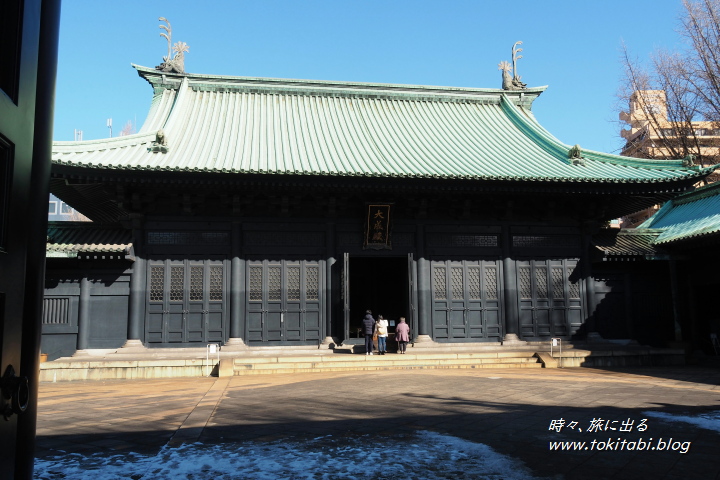

大成殿

大成殿

杏壇門の先に、同じく漆黒の外観をもつ「大成殿(たいせいでん)」が現れる。

聖堂の中心的な建造物で、重厚さを感じさせます。

建物は昭和10年(1935年)に、工学博士であり建築家でもある、東京帝国大学・伊東忠太教授により設計されました。

寛政時代の建築を模した、鉄筋コンクリートによる再建です。

伊東忠太教授は、築地本願寺の設計などでも知られてますよ。

あわせて読みたい

築地本願寺、ここはインドか!?型破りな魅力の秘密に迫る【東京・中央区】

東京下町のイメージが強い築地界隈に、一際エキゾチックな雰囲気が漂う「築地本願寺」があります。日本の寺院のイメージからかけ離れた外観ですが、内部はさらに異国感…

屋根両端には、城の天守閣にあるような鯱(しゃちほこ)がのってますね!

細長いのは吹いている潮かな?

大成殿の扁額は、明治~昭和時代前期の皇族・博恭王(ひろやすおう)の筆。

元々の扁額は徳川綱吉筆のものでしたが、建物とともに焼失しています。

異国の空間に孔子像、奇妙な動物像も!?

大成殿の中は、土日・祝日のみ限定で内部の見学が可。

異文化あふれる空間なので、是非とも見学をオススメしたい。

撮影OKなのがありがたい。

では入場料200円を払って中に入ってみます。

内部も書道の墨で染めたような、マットな感じの黒い色調で統一されてます。

復元物を含めた資料展示があり、ちょっとした博物館のような感じ。

孔子像

孔子像

正面に祀られているのが「孔子像」。

孔子(紀元前552~紀元前479年)は中国古代の思想家で、儒教の祖であります。

孔子像

孔子像

江戸時代は、幕府により儒学が重要視されました。

儒教は、上下関係にもとづく忠孝・礼儀が重視される思想。

それが封建社会の中では、都合の良い考え方だったのでしょうね。

と同時に、江戸時代が戦争もなく約260年間続いたのも、儒教浸透のおかげともいわれます。

孔子像の前面には、釈奠(せきてん)と呼ばれる祭儀の様子を再現。

独特の雰囲気の器物が多く、思わず見入ってしまいますね!

孟子像

孟子像

孔子には多くの弟子がいましたが、代表的な4人の弟子の像があります。

こちらは孟子(もうし)。

曾子像

曾子像

続いて、曾子(そうし)。

顔子像

顔子像

そして、顔子(がんし)。

子思像

子思像

最後に、子思(しし)。

像の復元の作業工程が、詳しく紹介されてました。

鬼龍子

鬼龍子

こちらは鬼龍子(きりゅうし)と呼ばれる動物像。

寛政11年(1799年)から大成殿の屋根に鎮座していたもので、重量は93.5kg。

関東大震災の際、焼け落ちたものだそうです。

鬼龍子

鬼龍子

しかし、んー、なんだか悪い夢に出来てきそうな、ゾワゾワする感じの奇妙な動物ですなぁ。

一見猫っぽいが、牙をむき、腹にはウロコがあり蛇腹って、怖っ!

古代中国の霊獣・瑞獣(ずいじゅう)と呼ばれる、架空の生き物。

彼らは平和な時にしか現れないという、見かけによらずめでたい動物らしいです。

鬼犾頭(きぎんとう)

鬼犾頭(きぎんとう)

「鬼犾頭(きぎんとう)」も鬼龍子と同時代のもの。

こちらも屋根両端に鎮座していたもので、重量約120kg。

鯱(しゃちほこ)の一種で、頭は龍で体は魚の動物。

水の神とのことで、建物を火災から守るために祀られるものだそう。

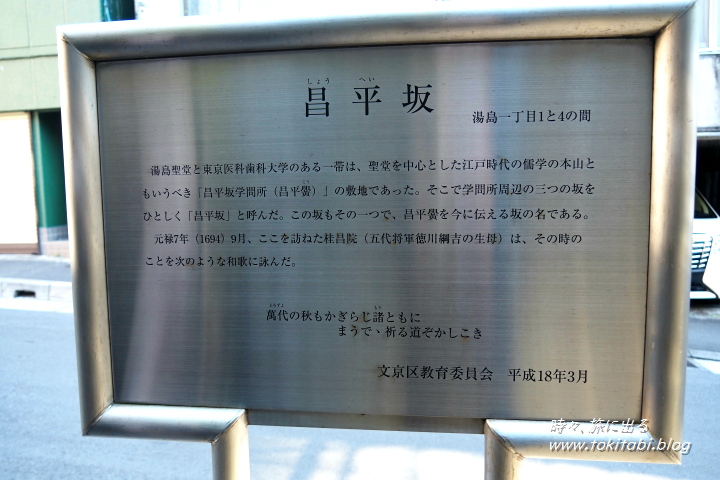

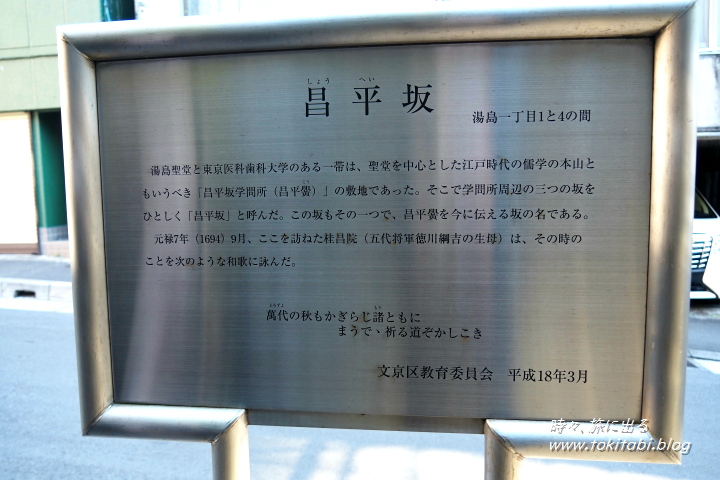

「昌平坂」 学問所敷地の痕跡

以上で湯島聖堂の見学は終わりです。

帰りがけに、湯島聖堂東側の「昌平坂」と名付けられた坂を通った。

元々の昌平校の敷地は、現在の湯島聖堂だけではなかったそうだ。

東京医科歯科大学がある場所など、広い範囲に渡っていたようです。

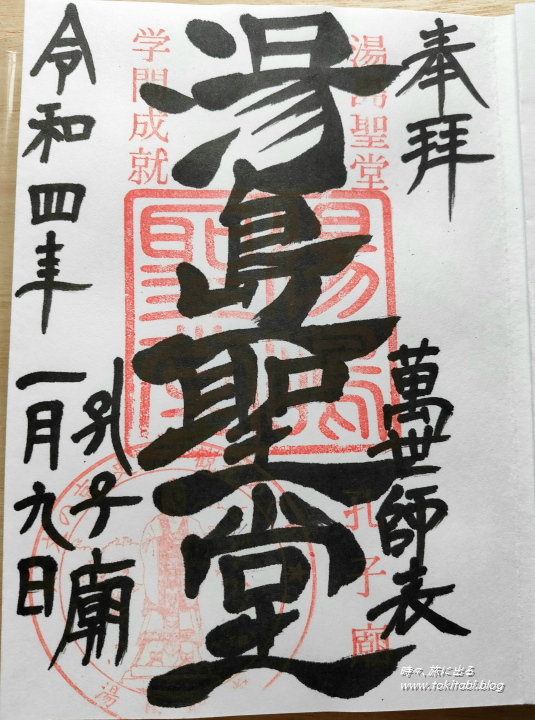

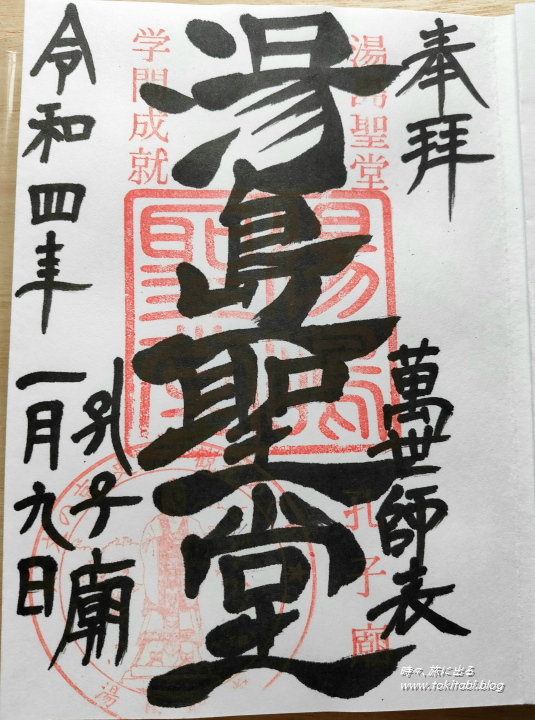

湯島聖堂の御朱印

湯島聖堂では、正面入口近くの「斯文(しぶん)会館」にて御朱印が頂けます。

湯島聖堂の詳細情報・アクセス

湯島聖堂

公式ページ

住所:東京都文京区湯島1-4-25(GoogleMapで開く)

公開時間:9時半~17時まで(冬季は16時)、土・日曜・祝日には大成殿公開 (10時~閉門時間まで)

閉館日:夏季休業:8月13~17日の5日間、年末休業:12月29~31日の3日間

入場料:無料 ※大成殿内入場料:200円

アクセス:

電車)

・JR「御茶ノ水駅」から徒歩2分

・東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」から徒歩2分

・東京メトロ丸の内線「御茶ノ水駅」から徒歩1分

車)駐車場無し

湯島周辺ランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

湯島・お茶の水周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

湯島・お茶の水周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

湯島聖堂へ出かけてみませんか?

湯島聖堂のご紹介をしましたが、いかがでしたか?

近代学問発祥の地としての歴史を知るために行くも良し。

普段見ないような異国文化に触れに行くも良し。

非常にアクセスしやすい場所にあるので、一度立ち寄ってみてはいかが?

大成殿内部が公開されている曜日での訪問を、是非ともオススメしたい。

記事の訪問日:2022/1/9

<a href=”//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3694017&pid=889865292″ rel=”nofollow noopener” target=”_blank”><img src=”//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3694017&pid=889865292″ border=”0″></a>

関東近郊へは、気軽なバス旅で出かけてみない?

近隣スポットもチェック!

あわせて読みたい

「根津神社」千本鳥居につつじが映える!徳川綱吉命の社殿が残る境内【東京・文京区】

1900年以上前の創建といわれる「根津神社」は、長い歴史のある古社です。境内には徳川将軍・綱吉の命による、貴重な江戸時代の社殿その他一式が残っています。根津神社…

あわせて読みたい

東京十社「白山神社」で、3千株のあじさいが梅雨を彩る【東京・文京区】

東京都文京区にある「白山神社」は、平安時代に建立された歴史の古い神社です。江戸時代には徳川将軍家とも深い繋がりを持ち、また、明治時代になると明治天皇が制定し…

あわせて読みたい

神田神社 町人町の歴史息づく江戸総鎮守【東京・千代田区】

かつて徳川家康は関ヶ原の合戦の戦勝を神田神社に祈願。その後に見事勝利を収め天下を取ります。以後、神田神社は江戸の総鎮守として崇敬を集めました。また、江戸時代…

あわせて読みたい

徳川居城「江戸城跡」探訪、巨大天守台や百人番所に威厳を見る!【東京・千代田区】

思い立ったら気軽に旧江戸城跡の見学ができる「皇居東御苑」を紹介します。皇居は周囲からでも内堀や石垣が見え、城跡の面影を感じますよね。でも皇居内に入ると、江戸…