五街道の一つである日光街道沿いにある埼玉県杉戸町は、江戸時代には宿場町「杉戸宿」として栄えました。そんな街道沿いの寺院にある七福神を巡拝するのが、「日光街道、すぎと七福神めぐり」です。

すぎと七福神めぐりは通年開催されているので、思い立ったらすぐに参加できる手軽さが魅力。また、スタンプラリー用の色紙が用意されており、各寺院でスタンプを頂きながらめぐれるのも楽しい。

川沿いや田園風景広がるのどかな風景の中を、ハイキングがてら歩ける「日光街道 すぎと七福神めぐり」の楽しみ方をご紹介します。

目次

「日光街道 すぎと七福神めぐり」の紹介

日光街道の宿場町「杉戸宿」

まずは今回歩く日光街道や宿場町「杉戸宿」について。

江戸時代の五街道のひとつ日光街道は、江戸から徳川家康公を祀る日光東照宮への主要道路として整備された、全長約142kmに及ぶ街道です。

その日光街道沿いにある杉戸には、江戸日本橋を出て5番目の宿場町「杉戸宿」がありました。

杉戸宿は元和2年(1616年)に、人馬継立を命じられたことに始まる。

杉戸宿の規模 *天保14年(1843年)時点

■長さ:16町55間(=約1.8km) / 道幅 5間(=約9m)

■家数:365軒 / 人数:1,663人

■本陣:1軒 / 脇本陣:2軒 / 旅籠屋:46軒(大4軒、中7軒、小35軒)

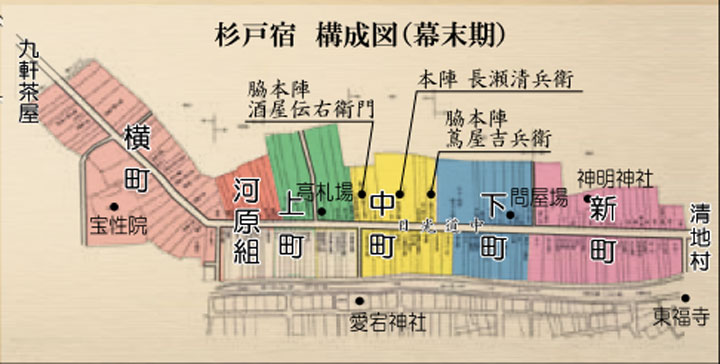

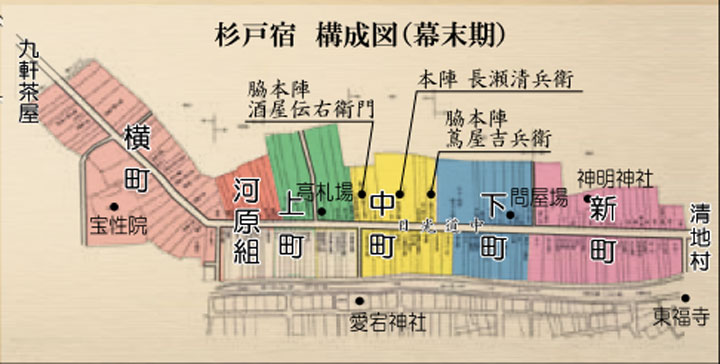

宿場町は江戸に近い方から、新町・下町・中町・上町・河原町・横町の6町で構成。日光街道の宿場町の中では、比較的規模は小さい方でした。

「日光街道 すぎと七福神」のめぐり方

「日光街道 すぎと七福神めぐり」は、杉戸宿を含む日光街道沿いにある寺院をめぐって、七福神を参拝するものです。

七福神めぐりは、元々は正月松の内に新年の開運祈願としておこなう風習。

ですが現在では通年開催している地域も多くあり、ウォーキングがてら結構気軽に参加できたりします。すぎと七福神めぐりもその一つ。

日光街道 すぎと七福神めぐり概要

日光街道(現国道4号線及び旧街道)沿いを中心に七つの寺院をめぐるコースで、距離にして約15kmくらいの行程。

各寺院では七福神色紙を用意(一枚800円)。これを購入して各寺院でスタンプを押しながら参拝するという、スタンプラリーの楽しみ方があります。

すぎと七福神めぐりを実際に歩いてみたので、リアルレポートを紹介します!

\ 日光街道・杉戸宿の詳細はこちら! /

「すぎと七福神をめぐる」大落古利根川沿いをゆく

姫宮駅をスタート、国道4号に合流

すぎと七福神はめぐる順番の決まりもなく自由。

本日は南側の東武鉄道・姫宮駅からスタートして北上し、東武動物公園駅を抜け、杉戸高野台駅近辺の寺院をゴールとするルートとした。

改めて2駅先まで歩くと考えると、それなりに距離がありそうですね。まっ、頑張ってみるか、という感じでスタート。ちなみに駅前には自動販売機がある他は、お店の類はなかったです。

道順は杉戸町観光協会で頂いた「杉戸宿めぐり」のパンフレットの地図頼り。ラフな地図だったが国道4号線沿いを歩くわけだし特に迷わないっしょ、てな感じだった。

東に進むとやがて大落古利根川(おおおとしふるとねがわ)に突きあたる。国道4号線はこの川沿いを走っているはずだが、川向こうかぁ。

東京方面のだいぶ遠方に橋が見えるが、あそこを渡るしかないか。。。しばし橋を求めて迂回開始。

本日は天気が良くて汗ばむ陽気でした。

ようやく川向うの国道4号線に合流して、ほっ、という感じ。

最初の馬頭院は他の寺院とはポツンと離れているので、スタートラインに着くのにちょこっと苦労した。

「馬頭院(大黒天)」 七福神めぐりの専用色紙を購入

そんな感じで一寺目の「旦照山 馬頭院観音寺」に到着。

こちらは真言宗智山派の寺院で、馬頭観音菩薩を本尊としています。

大きな弘法大師像が出迎えて下さいました。

まずは清潔感のある綺麗な境内にある本堂でお参り。

境内の一角には、鎌倉時代の文永7年(1270年)の銘記の残る「文永七年銘板石塔婆」があった。

紀年銘がある石塔としては、杉戸町で一番古いものとのことだ。へえ~、それは貴重ですね。

地元の文化財に出会えるのも、巡拝の楽しみの一つ。

そして、馬頭院に祀られている七福神は大黒天です。

大黒天(だいこくてん)はインドの仏法を守る神様。子孫繁栄・学業成就・福寿円満・五穀豊穣を祈願する福の神です。

頭巾をかぶり、知恵が詰まった大きな袋を背負ってる。財宝が出る打ち出の小槌をもち、米俵に乗っています。

和やかな表情に癒されますね。

こちらの寺院で七福神めぐりの色紙を購入して、最初のスタンプを押して頂いた。

住職さんよりご親切に激励のお言葉を頂き、さらにペットボトルのお茶まで頂戴した。よしっ!頑張るぞ!

「来迎院(恵比寿)」 不動明王が本尊の旧日光街道沿いの寺院

馬頭院から2km程離れた次の「来迎院」は、国道4号線から外れて旧日光街道に入った場所だ。

この辺になるとだいぶ街中になり、近くには杉戸町役場もあった。

所在地の清地(せいじ)は杉戸宿の東隣の村だった地域で、この辺りから旧杉戸宿エリアに差し掛かってくる。

境内に入った所にズラッと並ぶ十三仏像が印象的。

来迎院は真言宗豊山派の寺院で、御本尊は運慶作と伝わる800年余り前の不動明王とのこと。

不動明王像

不動明王像

来迎院にはこんな言い伝えが残るそうだ。

『元禄4年、ある村民の母親が眼病で視力を失った。その子は21日間続けて寺で全快を祈願。

すると満月の夜、夢の中に本尊が現れ母親の眼を取って代わりに白い球を入れた。

翌朝には母の病は治っており、その後も眼の不自由はなかったという。』

その伝承から眼病回復の御利益を持つ、といわれている。

強面の不動明王像とは対照的に、恵比寿(えびす)様は優し気なお顔でした。ほっ!

恵比寿尊は日本の庶民派の神様。

商売繁盛・無病息災・家門繁栄・交通安全など、おめでたい御利益を色々お持ちのマルチな神様です。

恵比寿尊は七福神の中では、唯一の日本由来の神様です。

「延命院(弁財天)」 室町時代に一色氏の帰向で開山

次の「倉松山 延命寺」は来迎院からも程近い場所。

さらに次の宝性院も近隣なので、この一帯は福の神の集中エリアですよ(笑)。

雰囲気のある山門を抜けて境内へ。 延命寺は真言宗豊山派の寺院です。

室町時代の長亨元年(1487年)に建立された寺院で、当地の領主だった一色氏の帰向を受け宥覚(ゆうかく)という僧が開山。延命地蔵菩薩を本尊としています。

境内には弁財天像がありました。

弁財天(べんざいてん)は、七福神のなかでは唯一の女神。

琴を手にしており、豊饒の神・川の神・財福の神として信仰されています。

「宝性院(毘沙門天)」 日光街道で一番大きな馬頭観音

次の「杉戸山 宝性院不動寺尊」は、胎蔵界大日如来を本尊とする真言宗知山派の寺院です。

入口には赤門と呼ばれる、江戸時代の山門が立ちます。

本堂

本堂

永禄3年(1560年)、幸手城主の一色義直が安産祈願のための不動堂を建て、そこに安産不動明王を安置したのに始まるといわれます。

杉戸宿の設置以降は法事法要のみならず、戸籍の把握や寺子屋教育、旅籠屋の代わりなども担ったんですって。なかなか手広い活動をされた寺院のようですね。

境内ではがっしりとした石造の馬頭観音が目を引きます。

これは文化7年(1810年)のもので、日光街道の道標であるとともに、道中の安全と馬の健康を願うものだった。これは日光街道で一番大きな馬頭観音だったそうです。

宝性院には毘沙門天が祀られています。

毘沙門天(びしゃもんてん)は、インドの神様。仏教と信者を守る四天王の一人。

勇猛果敢ないでたちで勇気を与え財宝をわけることから、勝利の神様といわれています。

毘沙門手の御神体像は無かったと思います、たぶん。。。

4ヶ所めぐったところで、日没によりタイムオーバー。案外回れなかったなあ。。。

日を改めて続きを全部めぐるぞ!と夕陽に誓いつつ、本日は撤収。

「すぎと七福神をめぐる!(2日目)」 和戸駅から再開

日を改めて再び杉戸の地へ。本日は東武鉄道の和戸(わど)駅からスタート。

こじんまりとした駅で、駅前に自動販売機はあるもののコンビニなどの店はやはり無し。必要な物があれば、事前にご準備を。

歩き出すと早々に大落古利根川に突き当たる。向こう岸の正面あたりが、本日最初の全長寺なのだが。。。相変わらずもどかしい(苦笑)。

そもそも姫宮駅も和戸駅も、実は杉戸町のお隣の宮代町にある駅。この大落古利根川が両町の境目がなもんで、川を渡らねば杉戸町に入れないという位置関係なんですよ。

ということで、本日も橋探しからスタートだ。

「全長寺(布袋尊)」 領主一色家の菩提寺

まあそんな感じで最初の「高野山 全長寺」に到着。風格のある山門が良い感じ。

こちらは曹洞宗のお寺で、聖観世音菩薩(しょうかんぜおんぼさつ)が御本尊です。

元和2年(1616年)に、幸手城主の一色直朝の意を受けた弟・直春が建立した寺院。直春の墓石が残るなど、一色氏とのゆかりが深い寺院です。

杉戸は一色氏と関連した寺院が多いですね。

七福神の神様・布袋尊(ほていそん)は中国唐末期の禅僧。

大きな布袋を持って恰幅の良いお腹を出し、福々しい耳を持ち笑顔を絶やさない。

そんな姿から、家庭円満・平和安穏の神様といわれています。

布袋尊の満面の笑みになごませて頂きました!

「永福寺(寿老人)」 関東三大施餓鬼の一つ”どじょう施餓鬼”

次の永福寺もすぐ近隣だった。

前回の市街地の景色とはうって変わり、本日は田畑の風景が多い、実にのんびりとした雰囲気のルート。

「龍燈山 永福寺」は真言宗豊山派の寺院。

本尊の阿弥陀如来像は、神亀3年(726年)に行基が作ったものと伝わります。

永福寺では特別施餓鬼(おせがき)という法要が、毎年8月におこなわれる。

池にどじょうを放す(=放生)「どじょう施餓鬼」と呼ばれる変わったもので、関東三大施餓鬼の一つに数えられるそうだ。

ちなみに残りの2つの施餓鬼も埼玉県で、秩父・四萬部寺の「川施餓鬼」、さいたま市・玉蔵院の「大施餓鬼」です。

境内には寿老人像がありました。

七福神の神様・寿老人(じゅろうじん)は、中国出身の神様。

難を払う象徴の団扇と、三千年の象徴である白鹿を従えている。安全と健康を守る、長寿の神様です。

遅ればせながらの紹介ですが、七福神めぐりスタンプは大体こんな感じで、朱肉と一緒に本堂や社務所付近に置かれています。これをセルフで色紙に押印。

田園風景にたたずむ木々子神社の富士塚

永福寺から次の福正院までの距離は、約2.5km程と少々離れている。最後の試練だな。

田園風景が広がる中をのんびりと歩きます。

「木々子(このこ)神社」が、田園風景の中にポツンとあった。

鳥居の先には富士塚があり、山頂には浅間大社が祀られている。

厳島・稲荷・三峰の三社が祀られる社殿。田畑を見守ってきた地元の神様ですね。

「福正院(福禄寿)」 疫病封じの薬師如来像供養にはじまる

そして、ようやく最後の「薬王山 福正院」に到着。

こちらは真言宗智山派の寺院で、薬師如来が御本尊です。

本堂

本堂

開山は元和8年(1622年)。福正房栄叶(えいじょう)という僧が、当時蔓延した疫病を鎮めるために薬師如来像を祀ったのに始まるといいます。

よし!すぎと七福神を全部まわったぞ、おー!

す、すいません、思わず福禄寿(ふくろくじゅ)さまに代弁させてしまいました(苦笑)。

福禄寿は中国の長寿の神様。

招福・招縁・招寿の三つを司るとされます。

はい、これにて七つの福を頂戴しました。

途中全部回れるか?と一抹の不安もよぎりましたが、完歩できて良かったですわ。

最寄りの杉戸高野台駅より帰路に着きました。

「すぎと七福神色紙」と「すぎと七福神マップ」

こちらが、購入した台紙(色紙)にそれぞれのスタンプを押したもの。なかなか、味があって良いですよね!

マップ中、金色の宝船マークが入っている箇所が、すぎと七福神めぐりの対象寺院です。

「日光街道宿場めぐり 杉戸宿」パンフレットから、抜粋させて頂きました。

日光街道宿場めぐり「杉戸宿」マップについて

杉戸町観光協会作成の「日光街道宿場めぐり杉戸宿」のパンフレットは、以下で無償配布されています。

町役場産業課窓口、各公民館、カルスタすぎと、杉戸町観光協会、埼玉県庁、東武動物公園駅、杉戸高野台駅など。

杉戸町観光協会 でも閲覧も出来ます。

杉戸町周辺ランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

坂東三十三観音と他の寺をあわせた、関東の百寺を紹介。

「地球の歩き方シリーズ」なのでしっかりした内容!

霊能者の祖母・審神者の祖父の影響で霊や神仏と深く関わって育った桜井識子さんが、

いくつもの七福神めぐりを体験して得た恩恵や仕組み、注意点を紹介。

杉戸町へのアクセス

杉戸町へのアクセス

電車)

【姫宮駅へ】

・渋谷より:「渋谷駅」から東京メトロ半蔵門線乗車で約70分、「せんげん台」下車。

東武スカイツリーライン乗車で約20分。

・大宮より:「大宮駅」から東武アーバンパークライン・春日部行乗車で約20分、「春日部駅」下車。東武スカイツリーライン・東武動物公園行乗車、約4分。

・柏より:「柏駅}から東武アーバンパークライン・大宮行乗車で約40分、「春日部駅」下車。東武スカイツリーライン・東武動物公園行乗車、約4分。

【和戸駅へ】

・渋谷より:「渋谷駅」から東京メトロ半蔵門線急行・久喜行乗車で約80分。

・大宮より:「大宮駅」から東武アーバンパークライン・春日部行乗車で約20分、「春日部駅」下車。東武スカイツリーライン急行・久喜行乗車で約8分。

・柏より:「柏駅」から東武アーバンパークライン・大宮行乗車で約40分、「春日部駅」下車。

東武スカイツリーライン急行・久喜行乗車で約8分。

車)

・東北自動車道最寄りICは「蓮田スマートIC」、または「久喜IC」

・圏央道最寄りICは「白岡菖蒲IC」、または「幸手IC」

・車でアクセスする場合は、「東武動物公園駅」「杉戸高野台駅」近辺で駐車場を確保するのが場所的にはおすすめ。

すぎと七福神めぐりを歩きませんか?

すぎと七福神めぐりを実際に歩いてみましたが、結構歩き応えがありました。ですが、特にアップダウンもないので、歩きやすいルートです。

また、街中から田畑へと景色の変化があるので、飽きずに歩けて良かった。

すぎと七福神にチャレンジしてみませんか?

記事の訪問日:2021/4/11、4/30

杉戸町周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

杉戸町周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

周辺おすすめスポット(杉戸宿ほか)

あわせて読みたい

日光街道 杉戸宿、旧商家の建物や復元高札場が宿場町情緒を感じさせる【埼玉・杉戸町】

杉戸宿は江戸日本橋から数えて、5番目の日光街道の宿場町です。宿場があった旧日光街道には比較的旧道の雰囲気が残っており、復元された高札場や、今も残る築100年以上…

あわせて読みたい

鷲宮神社は鎌倉幕府・後北条氏など、関東武士との繋がりが深かった古社【埼玉・久喜市】

「鷲宮神社」は明治時代に明治天皇が定めた准勅祭社の一社にも選ばれている、関東を代表する一社です。鎌倉時代には源頼朝や執権北条氏から尊崇を受け、歴史書・吾妻鏡…

あわせて読みたい

春日部八幡神社はかつて領主の館があった、春日部の歴史ゆかりの地【埼玉・春日部市】

春日部八幡神社は鎌倉時代に当地を治めていた領主・春日部氏が、鎌倉の鶴岡八幡宮を勧請したのに始まったとされる神社です。境内も春日部氏の館跡の一部だったといわれ…

巡る楽しみのある社寺をさらにチェック!

あわせて読みたい

東京十社めぐり、専用御朱印帳を片手に元准勅祭社を巡拝!【東京】

江戸時代から明治時代へと時代が移った明治元年。明治天皇は東京の鎮護を御祈願するために、准勅祭神社を制定しました。その元准勅祭神社のうち、東京23区にある十社を…

あわせて読みたい

開運歩き!新宿山ノ手七福神めぐり、内藤新宿~神楽坂まで【東京・新宿区】

「新宿山ノ手七福神めぐり」は新宿の7つの社寺をめぐり七福神から福を頂く、というものです。コースは新宿御苑近辺から神楽坂までの約7kmで、正月期間のみならず通年開…

あわせて読みたい

さいたま氷川三社、氷川神社・中山神社・氷川女体神社を巡ろう【埼玉・さいたま市】

関東中心に約280社ある氷川神社の総社である「武蔵一宮 氷川神社」は、関東でも指折りの参拝者数を誇る神社として知られます。一方、同じさいたま市には中山神社(旧中…

あわせて読みたい

川口九社詣 勾玉巡り、専用御朱印帳を片手に楽しく運気アップ!【埼玉・川口市】

埼玉県川口市には多くの神社がありますが、その代表となる神社が川口九社です。勾玉の形を描くようにその九社を巡拝するのが「川口九社詣 勾玉巡り」。いずれも地元の鎮…

さらに「神社」に関する記事を探す

<a href=”//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3694017&pid=890454465″ rel=”nofollow noopener” target=”_blank”><img src=”//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3694017&pid=890454465″ border=”0″></a>

クラブツーリズムはバスツアーやテーマ旅行が充実!