春日部八幡神社は鎌倉時代に当地を治めていた領主・春日部氏が、鎌倉の鶴岡八幡宮を勧請したのに始まったとされる神社です。境内も春日部氏の館跡の一部だったといわれてます。

江戸時代になると春日部には日光街道の宿場町である粕壁宿が設けられますが、その粕壁宿の鎮守としても崇敬を集めてゆきました。

そんな神社の歴史を振り返りながら、砂丘があったり(!?)、ミニ富士山があったりと、見どころの多い境内をめぐってみます。

目次

粕壁宿の鎮守「春日部八幡神社」参拝

春日部重行が鎌倉時代に創建

ここは春日部八幡神社前の通りで、右手に神社の入口が見えます。

神社の案内板によると、この通りは古来の鎌倉街道の道筋で、下総国から武蔵国に向かう道だったそうだ。

下総国は、現在の千葉北部から茨城南部にかけての地域にあたる地域。

ここから8km程東に流れる江戸川が現在の埼玉と千葉の県境ですが、鎌倉時代当時は春日部市内を流れる古利根川の東側は下総国に属していたようだ。

いずれにしろ鎮座地が鎌倉街道沿いのロケーションにあることは、神社の創建者と深く関わっています。

鎌倉街道とは?

鎌倉街道は鎌倉時代に整備された軍事・政務のための幹線道路群で、「いざ鎌倉!」の掛け声とともに武士たちが駆けつけた道として知られます。

鎌倉を中心に各地へ通じ、「上道」「中道」「下道」の三路を軸に、東国武士や物資の移動、幕府の支配強化に重要な役割を果たしました。

春日部八幡神社は、鎌倉時代にこの地を治めていた春日部重行により創建されました。

参道入口の一の鳥居の額には「新方荘總社(にいがたそうじゃしゃ)」とありますが、これは春日部氏の領地だった新方領の総鎮守であった時代の名残。

粕壁宿の鎮守として崇敬を受ける

江戸時代になり春日部に日光街道の宿場町「粕壁(かすかべ)宿」が設置されると、宿場の鎮守として崇敬を受けてゆきます。入口脇の「都鳥の碑」は粕壁宿の名主による、嘉永6年(1853年)の奉納品です。

平安時代の歌人・在原業平(ありわら の なりひら)が奥州に旅をした際、武蔵国・下総国境の隅田川の渡しで詠んだ歌が記されています。

春日部八幡宮も両国の境にある奥州への通路だったため、関連故事として残されたもの。

在原業平について

在原業平は、平安時代前期の歌人で「伊勢物語」の主人公とされる風流人。六歌仙・三十六歌仙に数えられ、恋愛や自然を詠んだ優美な和歌で知られています。

鳥居脇の狛犬は柵で守られてましたが、古い貴重な奉納品なんですかね。

ちなみに天保11年(1840年)頃の記録では、氏子の範囲は現在の久喜市・杉戸町・白岡町・宮代町などを含む52ヵ村におよび、氏子数は3,615人だった。広域にわたって崇敬を集めていたようですね。

鶴岡八幡宮から飛来したと伝わる御神木

参道先には二の鳥居がありますが、こちらには春日部社の額が掛かっていました。

そして二の鳥居を抜けると正面に社殿が現れ。。。ってなるはずですが、なんと、真正面には巨大な御神木が立っているじゃないですか!

回り込まないと社殿が拝見できないという、ちょっと不思議な光景だ。

こんな感じで、巨木が2~3本どどん!と立ってるんですよね。

中央の大銀杏には、鎌倉時代に鎌倉の鶴岡八幡宮の御神木の一枝が飛来して一夜にして成長し、参詣人を驚かせたという伝承があります。樹齢約700年といわれる古木です。

新緑や紅葉の季節には映えそうですね。

境内の一部は春日部氏のかつての館跡

そして社殿へ参拝。

鎌倉幕府に仕えた春日部実景の孫にあたる領主、春日部重行がこの地を治めていました。

重行は鎌倉の鶴岡八幡宮を遥拝するために、元弘年間(1330年年代)、自身の館内に鶴岡八幡宮を勧請して八幡神社を創建しました。これが春日部八幡神社の始まりとされます。

境内の森の一部は、春日部氏のかつての館跡だといわれています。

祭神には誉田別尊(ほんだわけのみこと)(応神天皇)・息長足姫尊(おきながたらしひめのみこと)(神功皇后)・武内宿禰命(たけのうちすくねのみこと)・豊受姫命(とようけひめのみこと)の4祭神が祀られています。

御神徳としては、とりわけ安産・長寿、家内安全・必勝の神として地域の信仰を集めているそうですよ。

社殿は拝殿と本殿を幣殿でつなぐ、権現造りの様式。

社殿脇に飾られている十二支の絵馬。

当年以外の干支の絵馬が全部飾られているのって、案外珍しい気がします。

「奥の宮」 かつての旧社殿を再現

社殿周囲を木々が囲んでおり、その中に境内社が並びます。

境内では所々で起伏のある特徴的な地形が見られ、武家屋敷を構えるのにはうってつけの場所だったように思えますね。

経津主命(ふつぬしのみこと)を祀る「香取社」からは、除災・開運の御利益が頂けます。

火産霊神(ほむすびのかみ)が祀られる「愛宕(あたご)社」は、防火・防災の御利益をお持ちです。

そして社殿の真後ろには、専用の鳥居を持つ「奥の宮」があります。

元々こちらには、市内最古の建造物でもある創建当時の旧本殿が保存されていた。しかし、残念ながら平成7年(1995年)の不審火により焼失したとのこと。

翌年に旧社殿を模してこちらが再建され、奥の宮とされました。う~む、この焼失は残念ですねえ。

春日部稲荷神社には砂丘がある!?

「春日部稲荷神社」は春日部八幡神社とは別の参道を持つ、特別感のある境内社でした。

起源は千百年位前の創建といわれており、春日部八幡神社より長い歴史を持つ稲荷神社です。

春日部稲荷大明神とも呼ばれ、穀物・食物の神である倉稲魂命(うかのみたまのみこと)を祀ります。

お稲荷さんとして商売繁盛の御利益も頂けそうですね。

ところでこの稲荷神社の境内の一部は、「中川低地の河畔砂丘群・浜川戸砂丘」として県の天然記念物に指定されているんですよ。えっ?こんな所に砂丘があるの?って感じですよね。

これは群馬の榛名山や浅間山からの火山灰に由来する、大量の砂によるものだそうだ。平安~室町時代に発生した季節風によって吹き溜まった、内陸性の砂丘とのこと。

へえ~、火山灰による砂丘って珍しいですね。

マジマジと地面を眺めてみましたが。。。、う~ん、若干砂っぽい感じはありますが、砂丘といわれてもちょっとピンとこなかったのが正直なところかなあ。

春日部の浅間山!?「富士塚」に登ってみた

境内に隣接した八幡公園は、市民の憩いの場。

木製のアスレチック遊具などがあり、自然感のある素朴な感じの公園でした。

そして、その八幡公園の奥まったところに鳥居がポツンと立っており、奥の小山に向かって道が続いています。

実はこれ通称「浅間山」と呼ばれており、富士塚と呼ばれる人工的なミニチュア富士山なんですね。

登山道の左側には、古い石碑が点在しています。

富士塚とは?

江戸時代、江戸庶民の間に富士山信仰が爆発的に広まりました。

しかし、当時の富士登山は女人禁制であったり、それ以外でも旅が困難な人も多くいました。

そのような人々のために、富士講社が身近な場所に人工的な富士山を築造し、誰でも富士参拝が出来るようにしたのが富士塚でした。

富士塚は高さ82m・周囲200mにおよぶ規模で、この辺りでは最も大きな富士塚とのこと。

さっそく登り始めて、すぐに5合目を通過。

階段は整備されていますが割と傾斜があり、思いのほか急階段だった。ミニ富士といえども侮ってはいけません。

登り切ると、頂上には平らで開けた空間がありました。

頂上には石碑があるだけで祠などはなかった。周囲は木々が茂っており眺望は望めません。

弘化二年(1845年)の修復工事がおこなわれた際には、 粕壁宿をはじめ幸手領や岩槻領からも大勢の信者が集まったそうだ。この小さな山は多くの人々が登った場所なんだなと、改めて感じた。

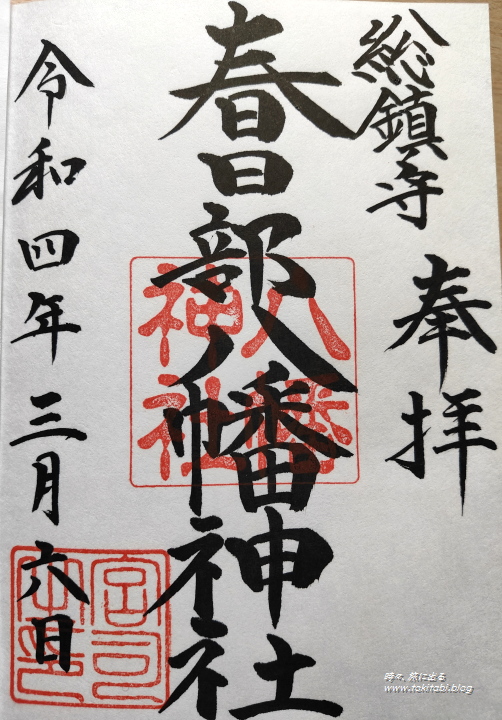

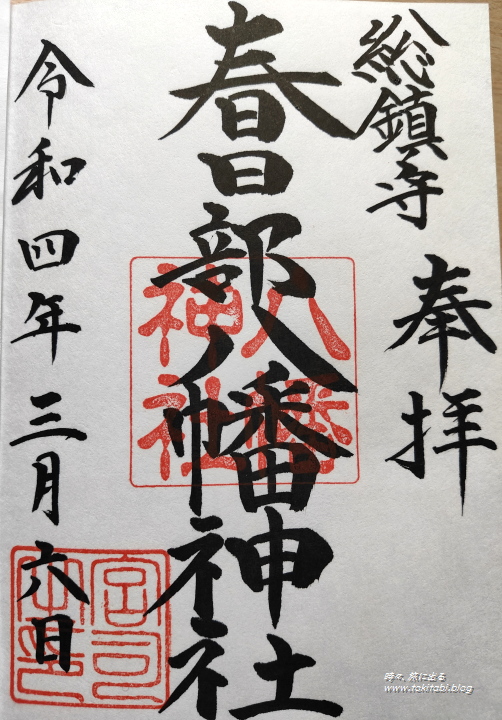

春日部八幡神社の御朱印

とても立派な書体のものを直書きで頂けました。

神社に参拝に行くと、神々についてや神社施設の呼び名・役割について知りたいけど、聞ける相手もいない!

ってことありません?そんな時、網羅範囲が広い本書は結構頼もしいですよ!

春日部八幡神社の詳細情報・アクセス

春日部八幡神社

公式ページ

住所:埼玉県春日部市粕壁5597(GoogleMapで開く)

アクセス:

電車)

・東武スカイツリーライン「春日部駅」より徒歩15分

・東武アーバンパークライン「八木崎駅」より徒歩5分

車)

・駐車場約25台分あり

春日部ランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

\ 職人が作る麦わら帽子やプリザーブドフラワーなど、個性的な返礼品が多い!/

春日部周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

春日部周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

春日部八幡神社に参拝に出かけませんか?

鎌倉時代には鎌倉街道筋として、江戸時代には日光街道の宿場町近隣の神社として、それぞれ交通の要衝にあった神社として栄えた歴史に触れることができました。

閑寂な場所にあり、落ち着いて参拝できる良い雰囲気の神社でしたよ。

春日部の駅からは約1.2km程度なので歩いても行けますが、最寄り駅は八木崎駅です。

春日部八幡神社に参拝に出かけてみませんか?

記事の訪問日:2022/3/6

<a href=”//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3694017&pid=889865292″ rel=”nofollow noopener” target=”_blank”><img src=”//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3694017&pid=889865292″ border=”0″></a>

関東近郊へは、気軽なバス旅で出かけてみない?

近隣スポットもチェック!

あわせて読みたい

日光街道 粕壁宿歩き、宿場の面影残る商家や道しるべを巡る【埼玉・春日部】

日光街道の江戸から数えて4番目の宿場町だった粕壁宿は、日本橋を出た旅人がほぼ一日の距離で歩く距離にあったため、多くの旅人が宿泊した宿場でした。かの松尾芭蕉も「…

あわせて読みたい

日光街道 埼玉六宿場、草加・越ヶ谷・粕壁・杉戸・幸手・栗橋を歩いてみよう!

江戸時代の五街道のひとつである日光街道は、江戸日本橋から徳川家康公を祀る日光山東照宮への主要道路として整備された、全長約142kmに及ぶ街道です。日本橋を出て千住…

あわせて読みたい

日光街道 すぎと七福神めぐり、スタンプラリーで楽しく開運!【埼玉・杉戸町】

五街道の一つである日光街道沿いにある埼玉県杉戸町は、江戸時代には宿場町「杉戸宿」として栄えました。そんな街道沿いの寺院にある七福神を巡拝するのが、「日光街道…

宿場町にあった神社をさらにチェック!

あわせて読みたい

草加神社で躍動感ある彫刻を堪能!御朱印の季節感も楽しい【埼玉・草加市】

埼玉県草加市は、江戸時代には日光街道の宿場町「草加宿」がある町として栄えた。その草加宿とともに発展してきたのが、草加総鎮守である「草加神社」です。駅からも近…

あわせて読みたい

徳川将軍もかつて参拝!越谷久伊豆神社は緑豊かな越谷総鎮守【埼玉・越谷市】

埼玉県越谷市は江戸時代は宿場町でしたが、実は将軍家の御殿もあったんですね。徳川家康や秀忠などが鷹狩りに訪れた際、この御殿に宿泊しました。御殿は越谷久伊豆神社…

あわせて読みたい

新宿 花園神社、都会の真ん中、緑と静寂に包まれた空間で癒やされる【東京】

「花園神社」は都会の真ん中である新宿にありながら、鳥居をくぐり境内に入ると、そこには喧騒から切り離された静かで緑豊かな境内があります。鮮やかな朱色で統一され…

<a href=”//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3694017&pid=889865292″ rel=”nofollow noopener” target=”_blank”><img src=”//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3694017&pid=889865292″ border=”0″></a>

関東近郊へは、気軽なバス旅で出かけてみない?