現在の日比谷公園付近には、かつて江戸城三十六見附の一つである日比谷見附がありました。

日比谷公園にはこの見附の城門につながっていた石垣や堀の跡が90mにもわたり残っており、当時の痕跡を辿ることができます。

また日比谷公園の辺りは、江戸時代には大名屋敷が建ち並んだエリアでもありました。

その一つである伊達政宗の終焉地でもある仙台藩の上屋敷跡なども巡りつつ、日比谷公園の歴史探訪を紹介します。

目次

日比谷公園には日比谷見附の石垣が残る

日比谷見附は江戸城三十六見附の一つ

日比谷公園にも近い皇居外苑に接した日比谷濠

日比谷公園にも近い皇居外苑に接した日比谷濠

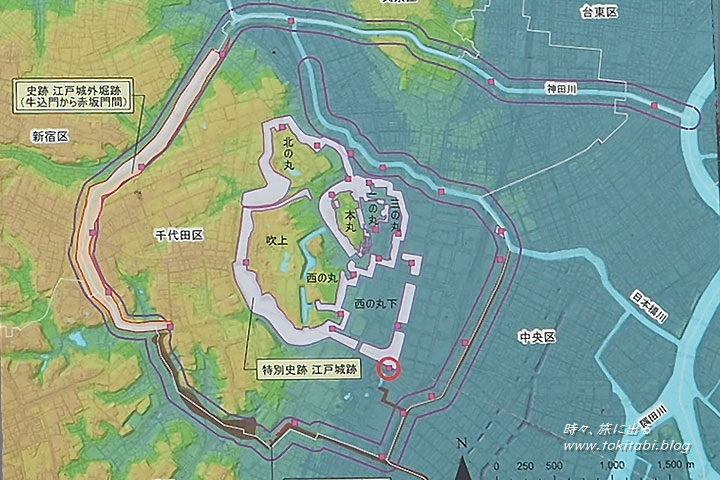

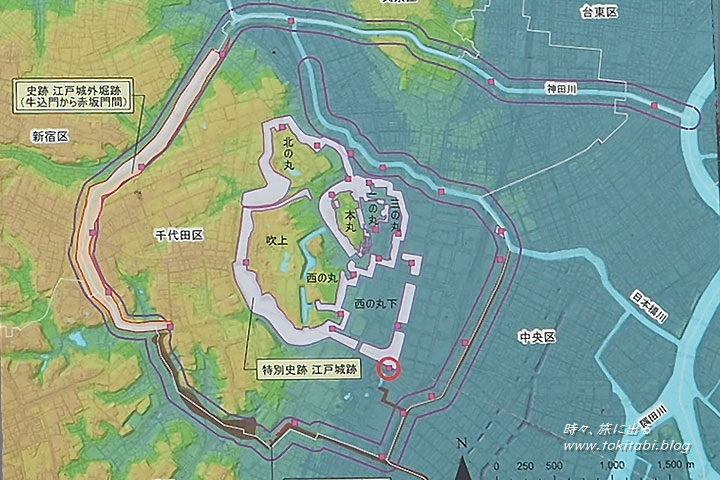

現在の皇居がある場所を中心に、徳川将軍の居城である江戸城がありました。

皇居の周囲が堀(内堀)で囲まれているのは良く知られていますが、江戸時代にはさらに外側の城下町全体が外堀で囲まれていました。これは城と町が一体化した「総構え(そうがまえ)」と呼ばれる造りです。

外郭周囲の距離は約16kmにおよび、なんと現在の千代田区・中央区が丸々入ってしまう広さでした。これにより江戸城は日本一の広さを持つ城郭といわれます。

内堀・外堀の要所には見附と呼ばれる番所が置かれ、その主要なものは「江戸城三十六見附」と呼ばれました。

日比谷公園には、三十六見附の一つに数えられる日比谷見附の痕跡が残っています。

\ 江戸城を知ることができるこちらの記事もおすすめ!/

江戸時代は大名屋敷が建ち並んだ地

本日は東側中央口の日比谷門からの入園。日比谷公園は近隣の皇居外苑とともに、都心を代表する緑が楽しめる憩いのスポットです。

日比谷公園から見た皇居外苑の位置は、公園北側の晴海通りと日比谷濠を越えたすぐ目と鼻の先。江戸城の中心部に近い一等地だったこの辺りは、幕末まで多くの大名屋敷が建ち並ぶエリアでした。

大名屋敷に水を供給した石桝跡

園内に入ると、さっそく江戸時代の上水道木管用の石桝(いします)の跡がありました。これは当時の水道菅にあたります。

上水道木管用の石桝の役割

江戸の上水は、上水道(神田上水や玉川上水)から地中に埋められた木樋(もくひ)を使って各所に水が送られました。

水は大通りの各所に設けられた石桝の水槽に一旦溜まり、そこから各大名屋敷や武家地・町屋へと供給される仕組みでした。

石桝では水量調整がおこなわれたほか、ゴミや砂を沈殿させ簡易的に浄化させる機能や点検口としての役割を持っていました。

現代の水道システムにも繋がるような、計画的な取水システムが既に取り入れられていたのですね。

「日比谷見附」伊達政宗・加藤忠広が石垣を築造

公園を北に進むと池越しに、長く続いている石垣造りの土手が見えてきました。

石垣は日比谷門につながっていた堀石垣の一部とのこと。お~、これは結構見事に残っていますね!

手前の池も実ははかつての堀の名残りで、堀沿いの約90mの石垣がほぼ当時のまま残っているとのことです。

日比谷門の案内板より

日比谷門の案内板より

本丸などの中心部を囲む内堀は南側で外堀につながり、外堀は「のの字」を描きながら、最後に墨田川を通じて江戸湾(現東京湾)に繋がっていました。

地図中央下の丸囲みの箇所が日比谷見附ですが、内堀と外堀を繋ぐ堀の入口にあたりました。石垣は堀と共に次の山下門へと続いていたものの一部です。

慶長19年(1614年)に日比谷見附周辺の石垣を築造したのは、熊本藩主・加藤忠広。築城名人として知られる加藤清正の3男で2代目の藩主です。

その後の寛永5年(1628年)に、仙台藩主・伊達政宗が日比谷門の石垣を構築したと伝わります。

石垣は石の大きさをある程度揃えた後、横に継ぎ目を通して布積。そして、隙間に小石を打ち付ける打込接ぎ(うちこみはぎ)で仕上げられているようです。

日比谷門は高麗門と渡櫓門による枡形門

こちらは石垣の北側端にあたる箇所です。大きめの石を使い、隙間なく切込接ぎ(きりこみはぎ)で積まれています。

見附の日比谷門があった場所は、現在の日比谷交差点付近だったとのこと。

外側の高麗(こうらい)門と内側の渡櫓門(わたりやぐらもん)により、桝形門(ますがたもん)が形成されていました。

枡形門とは

城郭の出入口に設けられた防御施設で、四角い空間に二つの門を直角に配置し、周囲を石垣や土塁・塀で囲んだ構造が特徴です。敵が内部に入り込んだ際には三方からの集中攻撃が可能で、城内への侵入を阻止するための重要な役割を担いました。

多くの場合、外側の門には高麗門、内側の門には櫓門が用いられました。

ところでこの櫓台のような石垣は、高麗門か渡櫓門のどちらかの門の台だったのだろうか?

ひとしきり思いあぐねましたが。。。案内板でもあえて触れていない通りいずれでもなく、復元の際に櫓台風に仕上げたものではないかなあ、という想像に至りました。

これは自信がないので、違うよ!という情報があれば教えて頂きたいところだ。

心字池は日比谷入り江の名残り!?

石垣造りの土手の上には階段で上がることができます。

江戸城石垣の上に設置されたベンチから公園の景色が眺められるなんて、なかなか歴史ロマンが感じられるスポットですよね!

公園敷設の際に堀は埋められましたが、こちらはその一部を心字池として残したもの。心字池は上から見ると「心」の字の形になっているという、庭園池の様式の一つです。

天正18年(1590年)に徳川家康が江戸に入府した当時は、日比谷・有楽町・銀座・築地などの一帯は海の一部で「日比谷入江」などと呼ばれていました。

海の埋め立てはその直後から開始され、1600年代初頭まで掛けておこなわれたようです。

その際に埋めずに残ったのがこの心字池だとすると、これは古来の海の名残りかもしれませんね。

石垣石はオブジェ的に使われているようで、公園内のいたるところに点在しています。

切り出しの際に開けられる矢穴付きのものも見かけました。

石垣の南側の端部分。角部は算木積みですが、その他周囲は打込接ぎによるもの。

こちらが当時の物だとすると、北側の櫓台のような石垣は後の時代の物かなあ、と思った次第。

堀はここで屈折して外堀の山下門方面に向かい、石垣もここで一旦途切れます。

積み石には工事の際に付けられた刻印も見られました。

階段脇には無造作な感じで、多くの石垣石が積まれていました。デザイン的な観点で積まれたものなのでしょう。

土手の裏手側の様子。

「仙台藩上屋敷跡」伊達政宗の終焉地

心字池近くには「伊達政宗 終焉の地」の案内板が立ちます。

かつて一帯には約3万m2におよぶ仙台藩の上屋敷がありましたが、仙台藩初代藩主・伊達政宗が寛永13年(1636年)年5月にこの地で70年の生涯を閉じています。

伊達政宗の最期

寛永13年(1636年)4月28日、伊達政宗は病を押して参勤交代で江戸に入りました。道中で既に体調を崩していた政宗の病状は、江戸に到着するとさらに悪化。

5月21日には徳川3代将軍・家光が当屋敷に赴き、病を押して参勤した政宗を見舞っています。しかしその後の24日に政宗は死去しました。

死因は癌性腹膜炎または食道癌だったといわれています。

遺体は仙台へ戻された後、葬られています。

政宗の時代には徳川家康が3回、2代将軍秀忠と家光はそれぞれ4回、この上屋敷を訪問した記録が残っています。

伊達政宗(1567-1636年)

奥州を統一し、仙台藩の礎を築いた戦国武将。幼少期に片目を失ったことから独眼竜の異名で知られます。

豊臣秀吉の天下統一後も徳川家康との関係を深め、関ヶ原の戦いでは東軍に加わって功績を挙げ仙台藩62万石を与えられました。

外交にも長け、支倉常長をローマへ派遣する慶長遣欧使節団を組織するなど、国際的な視野を持っていました。カリスマ性と野心から数々の逸話が残されています。

日比谷公園の設計者は本多静六博士

ここで遅まきながら日比谷公園の歴史の紹介です。

江戸時代に大名屋敷だった一帯は、明治に入った当初は陸軍の練兵場として使用されます。

その後公園としての利用が検討され、明治36年(1903年)に日本初の西洋風公園として開園されました。

公園を設計したのは「日本の公園の父」とも呼ばれている、公園設計の第一人者だった本多静六博士です。

現在から考えると、都心の一等地にこんな広々した緑地公園がよく造れたもんだな、とも思いますよね。

これは日比谷が江戸時代までは海・湿地だったため、地盤がビル建設に向かずに公園化された、という背景があったようですよ。なるほどね。

本多静六(1866~1952年)

林学者・造園家で「公園の父」と称される人物。東京帝国大学農科大学教授として林学の基礎を築き、全国各地の森林経営や公園設計に携わった。

日比谷公園や明治神宮外苑や北海道の大沼公園の設計などに関与し、都市緑化の先駆者となる。倹約と貯蓄で巨額の資産を築き、その多くを社会事業や教育機関に寄付したことでも知られる。

旧日比谷公園事務所

旧日比谷公園事務所

園内の広さは約16.2ヘクタールで東京ドーム約4個分。

公園内には花や緑を楽しめる施設のほか、日比谷公会堂・大音楽堂(通称、日比谷野音)・図書館・テニスコートなどの公共施設があります。

一角には明治時代の旧日比谷公園事務所が残っており、設立当時の面影を感じさせます。

人口の山・三笠山に登ってみた

最後に公園の北西部にある「三笠山」と呼ばれる小山に登ってみます。公園内にこんな山があるのも、初めて知りましたねえ。

三笠山は公園造成時に発生した残土で作られた、人工的な山なんだそうだ。

当時、笠を伏せた形の山が三つできたたことから三笠山と呼ばれたが、その内の一つはテニスコートとして整地されたため、現在は二笠山状態です。

こちらの周囲にも矢穴や刻印入りの石垣石が、庭園の置き石のごとく配置されていました。

あっという間に標高約9mの頂上に登頂。高層ビル街と緑が同居した、日比谷ならではの眺望が望めます。

奥まった先にはもう一つの山があります。

こちらにはアメリアから贈られた自由の鐘が設置されていました。

明治時代の初めにはまだこれだけ様々な城が残されていたんですね。

貴重な写真の数々に思わず釘付け!

古地図と現代地図を見比べながら 江戸のなりたちを巡りませんか?

歴史好きならば、東京の街歩きが楽しくなる一冊!

日比谷公園の詳細情報・アクセス

日比谷公園

公式ページ

住所:東京都千代田区日比谷公園1-6(GoogleMapで開く)

開園日:常時開園 ※サービスセンター開所時間 8:30~17:30(除、年末年始)

入園料:無料(一部有料施設あり)

アクセス:

電車)

・東京メトロ丸ノ内線・千代田線「霞ヶ関駅」下車、B2出口すぐ

・東京メトロ日比谷線・千代田線・都営地下鉄三田線「日比谷駅」下車、A10・A14出口すぐ・東京メトロ有楽町線「桜田門駅」下車、出口5から徒歩5分

・JR「有楽町駅」下車、徒歩8分

車)

・有料の地下公共駐車場あり(日比谷自動車駐車場の公式ページ)

丸の内風辺ランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

さらに周辺の旧江戸城跡をめぐってみる

皇居東御苑

事前の予約なしで気軽に皇居内の旧江戸城跡の見学ができるのが、皇居東御苑。

かつての本丸~三の丸だったエリアを歩く事ができます。

巨大な石垣や番所に圧倒されますが、最大の見どころは本丸の巨大な天守台石垣跡。

あわせて読みたい

江戸城の遺構が残る皇居東御苑で、巨大な天守台や番所に圧倒!【東京・千代田区】

現在の皇居には、かつて徳川将軍の居城だった江戸城があったことは良く知られます。ですが城跡として皇居を訪問する人は、案外少ないのでは?もし城好き・歴史好きであ…

皇居(江戸城跡)

住所:東京都千代田区千代田1-1(GoogleMapで開く) *Mapは大手門

※大手門までは徒歩約25分(1.5km)。電車の場合は、「日比谷駅」から都営地下鉄三田線乗車約1分にて、「大手町駅」下車。

皇居周囲の内堀をめぐる

皇居周囲の内堀沿いには、思わぬほど数々の城門が残っています。

しかも、高麗門・枡形・渡櫓門のセットで残っている門も多く(復元含む)、城好きが歩けば至福の時間が過ごせますよ。

あわせて読みたい

江戸城内堀の城門めぐりは枡形門の宝庫だった!【東京・千代田区】

歴史や城めぐりに興味があれば、皇居周辺に広がる江戸城の内堀めぐりはおすすめです。皇居周辺を囲む堀の要所には、驚く程の数の城門が残っているんですよ!しかも多く…

江戸城の外堀跡を歩く

江戸城城下を囲んでいた外堀にあった城門は、都市化とともに撤去されました。

しかし一部の城門の跡は残っており、しかも結構意外な場所に保存されていたりします。

東京歩きがてら出かけてみませんか?

あわせて読みたい

江戸城外堀跡巡り、巨大な石垣遺構も残る牛込から虎ノ門まで【東京・千代田区】

現在の皇居は、かつて本丸などがある江戸城の中心部だったことは良く知られます。堀を隔ててその周囲には城下町が配置されましたが、その外周にも「外堀」が張り巡らさ…

さらに「東京都」に関する記事を探す

日比谷見附跡を見に出かけませんか?

日比谷公園にこんなに江戸城の痕跡が残ってるなんて、正直ちょっと驚きでした。

皇居や皇居外苑を訪問した際には、是非あわせて立ち寄りたいスポットですね。

緑と歴史を感じられる日比谷公園に出かけてみませんか?

記事の訪問日:2024/4//21

皇居周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

皇居周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

徳川家康ゆかりのスポットをチェック!

あわせて読みたい

日光東照宮、狩野探幽と天海僧正が演出する謎多き世界【栃木・日光市】

徳川家康の墓所があり、その家康公を東照大権現として祀っているのが日光東照宮。「日光の社寺」は世界遺産に登録されていますが、日光東照宮はその中心的スポットです…

あわせて読みたい

駿府城、徳川家康の大御所時代の居城跡から2つ天守台が出現!【静岡・静岡市】

徳川家康は江戸幕府を開いたことから江戸在住期間が長そうですが、実は生涯で最も長い期間を過ごしたのが駿府なんですね。そのゆかりの地・駿府にあり、家康が大御所時…

あわせて読みたい

久能山東照宮、徳川家康が眠る地で最古の東照宮建築を拝観【静岡・静岡市】

徳川家康が晩年の大御所時代を過ごしたのが駿府城。そして本人の遺言に従い駿府の地に創設された久能山東照宮には、徳川家康が東照大権現として祀られています。境内に…

あわせて読みたい

日本一高い拝殿を誇る静岡浅間神社は、徳川家康が元服した神社【静岡・静岡市】

静岡県にある駿河国総社「静岡浅間神社」は、約2100年前が起源とされる地方最古の神社。そしてこの神社は徳川家康が元服式をおこなった場所でもあり、徳川家康と江戸幕…

さらに「歴史」に関するスポットを探す

<a href=”//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3694017&pid=890454465″ rel=”nofollow noopener” target=”_blank”><img src=”//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3694017&pid=890454465″ border=”0″></a>

クラブツーリズムはバスツアーやテーマ旅行が充実!