歴史や城めぐりに興味があれば、皇居周辺に広がる江戸城の内堀めぐりはおすすめです。

皇居周辺を囲む堀の要所には、驚く程の数の城門が残っているんですよ!しかも多くが枡形門の形状を残しており、当時の江戸城の堅城ぶりが伝わってきます。

各城門にまつわる歴史も振り返りながら、都内で気軽にお城めぐりができる皇居の内堀めぐりにでかけましょう。

目次

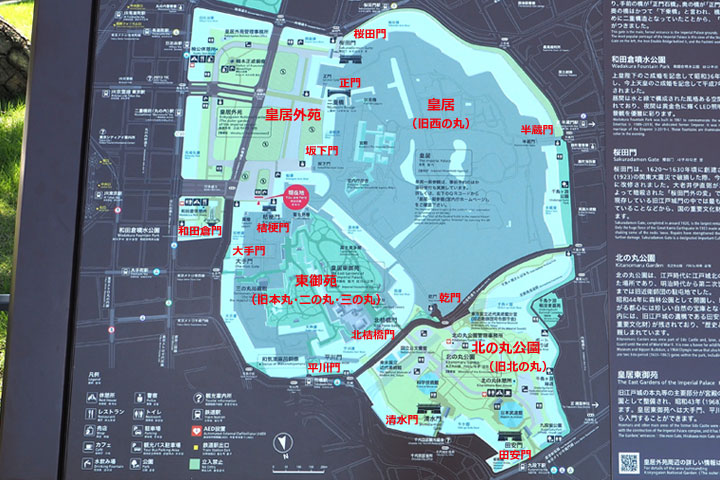

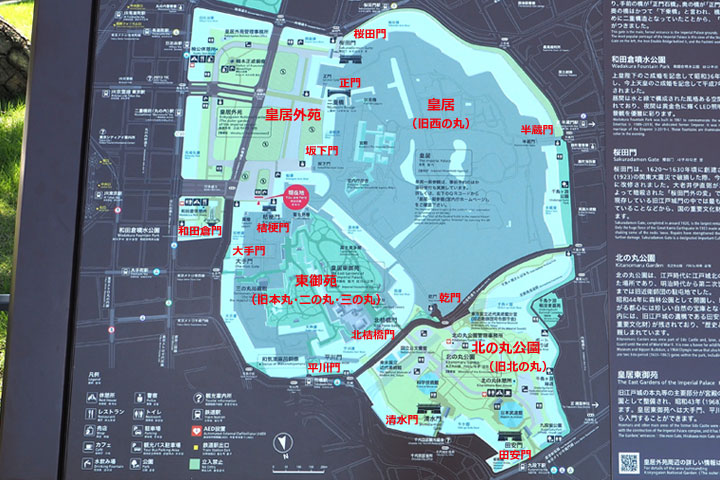

大手門からスタート、桔梗門・坂下門・正門を外苑から望む

江戸城と江戸城下町は約30年かけて整備された

桜田門

桜田門

最初の江戸城は長禄元年(1457年)に太田道潅によって築城されました。

江戸城は戦国時代後期には小田原北条氏の支配下となりますが、天正18年(1590年)、豊臣秀吉の小田原征伐により北条氏が滅ぼされると、その旧領である関八州(関東八か国)が徳川家康に与えられます。

江戸を居住地に定めた徳川家康は、同年に江戸城に入城して城の改修に着手しました。

家康入城時の江戸城は石垣はなく、土塁のみの城でした。

また、江戸湾(現東京湾)の入り江は日比谷まで迫っており、日本橋・京橋辺りは海面と同じ高さの湿地だったそうです。

入城後の家康は、まず本丸南にあたる台地を削り西の丸を造成。その残土で日比谷の入り江を埋め立てました。

慶長8年(1603年)、徳川家康は江戸幕府を開き実権を握ると、幕府が全国の諸大名に命令して工事をおこなわせる天下普請(てんかぶしん)として、江戸城とその城下町の建設を始めました。

慶長11年(1606年)には二の丸・三の丸の整備と石垣築造を進め、その翌年には天守が完成します。

こうして家康により江戸城の基盤が整備されましたが、この後も秀忠・家光の3代にわたり整備は続きました。日本一の規模を誇る江戸城の完成には、なんと約30年もの年月が掛けられています。

\ 広大な江戸城跡を感じるにはこちらの記事もおすすめ!/

「大手門」 多くの大名が登城した江戸城正門

そんな皇居周辺(=旧江戸城周辺)には、江戸城の面影が現在どれだけに残っているのか?歩いて確かめてみることにしました。スタートは江戸城の正門玄関口にあたる「大手門」から。

多くの大名や武士たちが登城した門ですが、最初の大手門は慶長11年(1606年)に藤堂高虎(とうどうたかとら)によって築造されました。

枡形門を形成する現在の高麗門は、万治2年(1659年)に再建された時のものが残っています。その右手の渡櫓門は昭和41年(1966年)に再建されたものです。

枡形門とは

城郭の出入口に設けられた防御施設で、四角い空間に二つの門を直角に配置し、周囲を石垣や土塁、塀で囲んだ構造が特徴です。敵が内部に入り込んだ際には三方からの集中攻撃が可能で、城内への侵入を阻止するための重要な役割を担いました。

多くの場合、外側の門には高麗門、内側の門には櫓門が用いられました。

ここから皇居周辺を時計回りにぐるっと歩きますが、約5kmの皇居一周ランニングコースに対し、本日はそれよりも少し余分に大回りで歩く感じです。

ちなみに皇居一周ランは逆時計周りが一般的みたい。歩き始めてランナー達とは逆回りなのに気付きました(苦笑)。

「巽櫓」桔梗濠に浮かぶ貴重な現存櫓

本日はお堀の表情も主役の一つ。

大手門南側の「桔梗濠(ききょうほり)」の広さには改めて圧倒されますが、枯れた水草が一面に浮かぶ様は美観的にはイマイチですねえ。

かつての内堀は玉川上水や外堀とも繋がっていたため水の循環がありましたが、現在はその流れが途絶えたことが水質悪化につながっている様です。

お城然とした景観を楽しめるのが、桔梗濠の南角部に建つ2階建て櫓「巽櫓(たつみやぐら)」です。

かつて江戸城には多数の櫓がありましたが、現存するのは巽櫓・伏見櫓・富士見櫓の3基のみ。その内一般の人が近くで見学できるのは、こちらの巽櫓のみです。

1階の少し堀側にはみ出でた中央部に、侵入者撃退用の石落としがあるのがわかります。

「桔梗門」太田道灌の桔梗紋の瓦に由来する門名

皇居(吹上御苑)の南側には、旧皇室苑地の一部を一般開放した「皇居外苑」が広がります。

皇居外苑は江戸時代には「西の丸下」と呼ばれた場所で、老中などの屋敷がありました。

嘉永2年(1849年)の絵図には阿部正弘をはじめ松平忠優や戸田忠温ら、当時の老中たちの屋敷の所在が書き込まれています。

桔梗濠の先にある「桔梗門(ききょうもん)」は大手門と比較すると小振りな門ですが、本丸南側に位置する通用門で大手門と並ぶ登城門でした。

慶長19年(1614年)に築造された門で、高麗門と渡櫓門による枡形門が残ります。

外苑の南側には桜田門がありますが、そちらを外桜田門、こちらを内桜田門という呼び方もあるそうだ。

桔梗門の呼び名は、徳川家康が入府した際に太田道灌時代の桔梗紋の瓦が残っていたのに由来するとか。

この門は皇居参観の出入りとして使用されています。

「坂下門」西の丸下と西の丸をつなぐ門

桔梗門と坂下門の間の「蛤濠(はまぐりほり)」は、L字に折れた形状が景観に奥行きを感じさせます。

ここは石垣がわりと近くに見えますね。

積み方は石をある程度整形して積み上げ、その後隙間に小さな石を打ち込む「打込接ぎ(うちこみはぎ)」によるもの。角部は直方体の石を長辺・短辺交互に積み重ねる「算木積み(さんぎづみ)」がされています。

江戸城初期の石垣は、築城名人として知られる加藤清正や藤堂高虎などにより築造されたといわれます。

次の「坂下門」は西の丸に通じる門で、西の丸側から見て西の丸下に向かう坂下にあったことからその名が付いたとか。

元々は枡形門でしたが、明治になると北向きだった渡櫓門は現在の東向きに移設され、高麗門は撤去されました。

現在は皇居の出入りの際に、最も頻繁に利用されている門です。

「正門」石橋と伏見櫓の組合せが美しいビュースポット

南に進むと、明治時代のレトロな石橋が架かる「皇居正門」が現れます。

かつては「西の丸大手門」と呼ばれましたが、櫓門の手前にあった高麗門は明治の宮殿造営の際に撤去されています。

天皇誕生日と新年一般参賀の際は、この正門から入場します。

そしてこの石橋を側面から望むと、大変美しい景観に出会えるんですよね。西欧的な石橋と、その先の「伏見櫓」の組み合わせが実に印象的。

現存櫓の一つである伏見櫓は、豊臣秀吉が京都の伏見城の櫓を解体して移建させたものといわれています。

ここは皇居外苑のなかでも人気のビュースポットで、当日も外国人観光客にカメラのシャッターを頼まれたりしましたよ。

桜田門を抜けて内堀通り沿いを半蔵門へ

「桜田門(外桜田門)」 江戸城最大の枡形門

桜田濠越しに見る「桜田門」は、水面に映すその姿とともに美しい景観を見せてくれます。

桜田濠は少し流れがあるようで水も綺麗でした。

1620~1630年頃に築造された桜田門は、現存する江戸城城門の中では最大規模の枡形門です。

渡櫓門は関東大震災で破損した際に、鉄網土蔵造りに改修されています。

桜田門は門外で大老・井伊直弼(なおすけ)が水戸藩浪士らに暗殺された、万延元年(1860年)の「桜田門外の変」で有名ですよね。江戸城内では最も名が知られた門じゃないかな。門は国指定の重要文化財です。

桜田門の変の概要

井伊直弼は日米修好通商条約の勅許を得ずに調印したうえ、「安政の大獄」で尊王攘夷派を弾圧したためその恨みを買った。

井伊家の上屋敷は桜田門のすぐ近くにあり(現在の憲政記念館あたり)、安政7年3月3日、登城の際にその屋敷から出て江戸城へ向かう途中、桜田門前の濠端で襲撃されました。

渡櫓台の石垣は大きさがマチマチの石を使いながら、隙間なく切込接ぎ(きりこみはぎ)で積まれているその仕上がりは実に見事!色々な産地の石が混ざっていると思われる色合いも美しい。

六角形に加工された”亀甲積み”と呼ばれる石が、アクセントになっていますね。

桜田門の高麗門

桜田門の高麗門

こちらが桜田門の外側の高麗門。桜田門外の変はこの辺りで起こったわけですね。

桜田濠の西の丸側は土塁が続く

桜田門を抜けた西側には、江戸城最大の堀「桜田濠」が続く開放的な景観が現れます。

桜田濠の水辺の最大幅は115mもあり、まるで自然の川のようです。

右手が西の丸側ですが、土手の造りが石垣から土塁に変わってきます。

この桜田濠沿いを半蔵門に向かって北へと歩きます。

桜田門の向かいにあるのは通称・桜田門と呼ばれる「警視庁本部庁舎」。ドラマや映画でたびたび登場するお馴染みの建物ですね。

「半蔵門」伊賀者・服部半蔵が任されたエリア

やがて土橋の先にある半蔵門が見えてきますが、えらく高台にありますね。

江戸城は地形的には武蔵野台地の東端に築城されており、東側は海に面した低地でしたが、北側は台地上に位置しています。中でも半蔵門近辺が一番高い位置にあたる場所です。

実は江戸城は、城内に結構な高低差を持っている城なんですよ。

西の丸の西側にある「半蔵門」は、仙台藩藩主・伊達政宗(だてまさむね)らを中心とした東国大名により、元和6年(1620年)に築造されました。

川などの要害がなかった江戸城の西側は、地形的には守りが弱かったといわれます。

そこで徳川家康の信頼が厚かった伊賀の服部半蔵を守備にあて、それが門の名にも付いたようです。

渡櫓門は明治時代に撤廃されており、正面の高麗門のみが残ります。現在は皇居の通用門として使用されています。

半蔵濠

半蔵濠

「半蔵濠」における土塁の構造を少し見てみましょう。

左側が西の丸ですが、土塁の水際に高さの低い石垣が積まれています。これは水面から土塁を保護するための”腰巻石垣”と呼ばれるもの。

一方、土塁上に見える”鉢巻石垣”を置くことにより、土塁上部の強度が高まって建築物の設置が可能になるんだそうだ。

服部半蔵は実在の人物だったのか?

服部半蔵は実在の人物です。しかし特定の個人の名ではなく、服部家の当主が代々受け継いだ名称でした。

最も良く知られるのは、徳川家康に仕えた2代目の服部半蔵正成でした。「鬼半蔵」とも呼ばれ、本能寺の変後の家康の伊賀越えを助けるなどの武功を挙げました。

フィクションのような忍者というよりは、伊賀衆を束ねた武将としての側面が強い人物だと考えられます。

徳川御三卿ゆかりの田安門と清水門

千鳥ヶ淵は都内有数の桜の名所

千鳥ヶ淵

千鳥ヶ淵

皇居ランの場合は半蔵濠の北側が折り返し地点となり、代官町通りに入って大手門に戻ります。

本日はさらに北の「北の丸公園」の方まで足を延ばしてみます。

代官町通りの北側は桜の名所で知られる「千鳥ヶ淵」で、春にはソメイヨシノをはじめとする約260本の桜が咲き誇るスポットです。

千鳥ヶ淵は元々は半蔵濠の一部でしたが、明治の道路建設で分割されました。桜が植栽されたのも明治時代です。

「田安門」高麗門は江戸城最古の建築物

千鳥ヶ淵の先には北の丸公園がありますが、その入口にあるのは「田安門」。

元和6年(1620年)に築造された枡形門ですが、寛永13年(1636年)に修繕されたものが現在残っており、高麗門は江戸城の現存最古の建築物となっています。

徳川御三卿の一つに田安家がありますが、その家名は田安門の内側に屋敷が与えられたことに由来します。

徳川御三卿とは

江戸時代中期に創立された田安家・清水家・一橋家による御三卿は、将軍家に後継ぎが途絶えた際に、将軍を出すための家として設けられたものです。

徳川8代将軍・吉宗の次男・徳川宗武を祖とする田安家は江戸城田安門内に、徳川9代将軍・家重の次男・徳川重好を祖とする清水家は清水門内に、徳川吉宗の4男の徳川宗尹(むねただ)を祖とする一橋家は一橋門内に、それぞれ屋敷が与えられたことからその家名が称されました。

徳川御三卿は独立した大名ではなく、江戸城内に住み幕府から賄料を受けるなどの特徴がありました。

昭和36~41年度に渡櫓門上部の破損の復旧整備がされています。田安門は国重要文化財に指定されています。

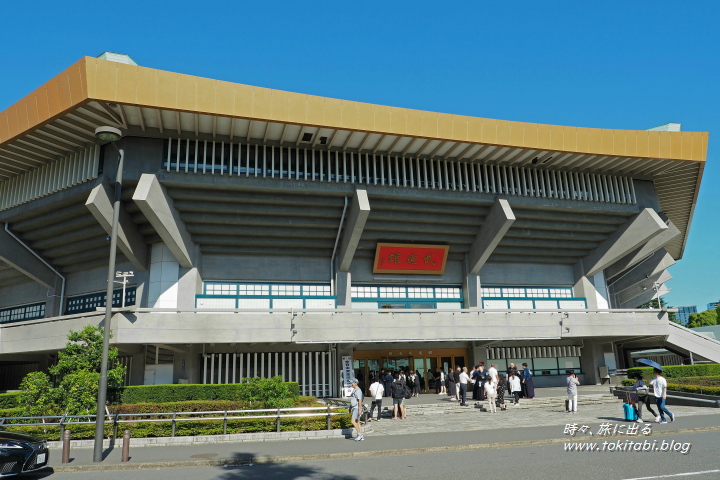

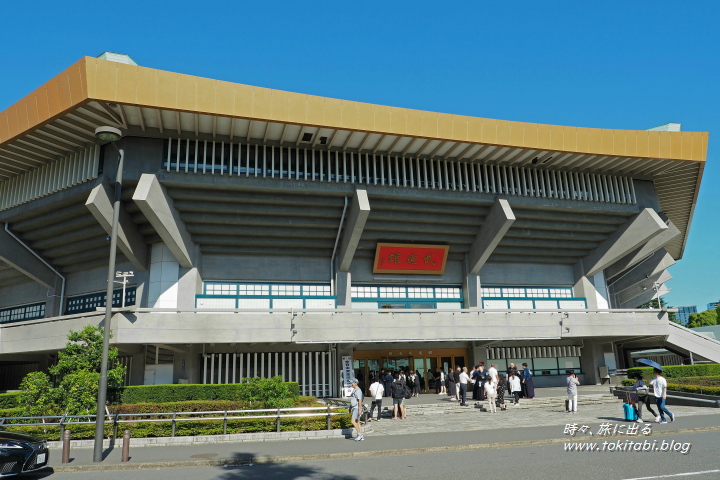

北の丸公園にある日本武道館。

若かりし頃にコンサートで何度か訪問しましたが、当時は江戸城の枡形門を抜けて入場していた認識は露ほどもなかったですね(苦笑)。

「清水門」 江戸時代の雁木坂が唯一残る門

城門めぐりも後半戦。

こちらは北の丸公園の東側入口にある「清水門」です。人通りの多い田安門と比べると、随分とひっそり感がありますねえ。

こちらも徳川御三卿の一つ、清水家の家名の由来となった門です。

こちらも高麗門と渡櫓門からなる枡形門です。しかし江戸城跡は枡形門の宝庫ですなあ。

高麗門の扉釣金具には万治元年(1658年)の刻銘が残っており、建立年代が明確に記された遺構は江戸城内でも貴重とのこと。

慶長12年(1607年)に創建された清水門ですが、明暦3年(1657年)の大火で一度焼失しています。

その翌年に再修築されたものが現在残っているので、結構古い遺構ですね。

櫓門の上部は昭和の修理で復旧されています。

清水門も国の重要文化財です。

清水門で特筆すべきは、当時の雁木坂(がんぎざか)が城内で唯一残っていること。

写真は枡形門を抜けた先の坂の上からの景観ですが、ここには敵に容易に駆け上がらせない工夫が見られます。

まずは門を抜けてもふり返らないと坂が視野に入らない、そんな配置になっています。

そして階段自体も一段ごとの段差を高くしたり、高さや幅を不揃にして実に歩きづらい形状です。

枡形内も含めて雑草が生え放題でしたが、古城の雰囲気を最も感じたのがここでした。

主郭後方の北桔橋門・平川門をめぐる

「北桔橋門」 城内で最も高い石垣群

北の丸から皇居の東御苑周辺へ戻ってきました。

本丸の天守閣背後に位置する「北桔橋門(きたはねばしもん)」周辺は、城内で最も石垣の高さがある箇所です。

江戸時代の北桔橋門は”はね橋”の名の通り、有事の時以外は木橋を跳ね上げて高麗門側に閉門されていました。普段は渡れない橋だったわけですね。

元々は枡形門でしたが、現在は高麗門のみが残っています。

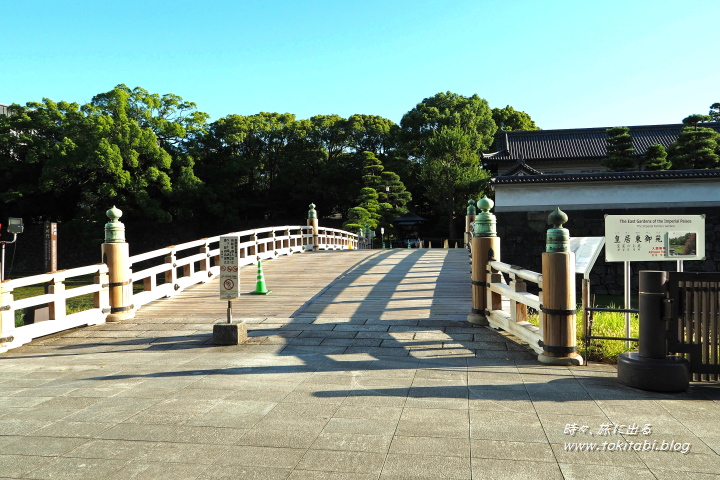

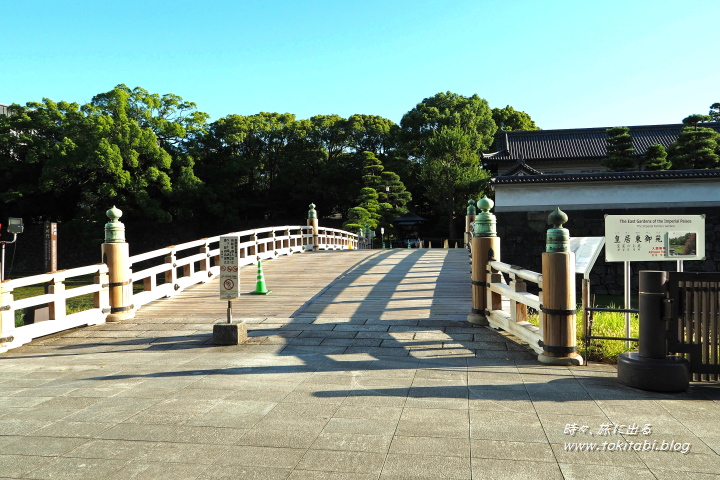

木橋が架かり風情がある北桔橋門は、皇居東御苑の一般見学入口の一つとなっています。

「平川門」 不浄門も呼ばれた通用門

そして最後に紹介するのは「平川門」。

皇居東御苑の北側にあたるこの橋は、正門の大手門に対してこちらは通用門の位置付けでした。

門に架かる平川橋は城内唯一の現存する木橋で、改修はされていますが江戸時代当時の佇まいを最もとどめている門といえます。

橋の高欄の擬宝珠に見られる慶長・寛永期の刻印は、江戸城最古の金石文とのこと。

橋を渡った右手が高麗門で、その先に枡形門が形成されています。

当時、御三家・御三卿はこの平川門より登城しました。また、大奥にも通じており「お局門(おつぼねもん)」とも呼ばれました。

ところで平川門には、「不浄門」という少々不気味な呼ばれ方があります。これは城中で亡くなった人や罪人を出す際に使用されたことに由来します。

城内で浅野内匠頭長矩(あさのたくみのかみながのり)が後に忠臣蔵にも結びつく刀傷事件を起こしましたが、その際もこの門から城外へ出されました。

平川門には櫓門西側にもう一つ、写真に写っている脇門となる高麗門があります。平川濠内の帯曲輪に通じているこの門が、どうやら不浄門として使われたようです。

浅野内匠頭が起こした刀傷事件

元禄14年(1701年)、赤穂藩主の浅野内匠頭長矩が遺恨により、江戸城の松の廊下で高家旗本だった吉良上野介義央(きらこうずのすけよしひさ)に突然斬りかかった事件。浅野は即日切腹、赤穂藩は改易処分となった。

吉良に咎めがなかったことから、この事件が後の赤穂浪士による仇討ち(忠臣蔵)の発端となりました。

明治時代の初めにはまだこれだけ様々な城が残されていたんですね。

貴重な写真の数々に思わず釘付け!

古地図と現代地図を見比べながら 江戸のなりたちを巡りませんか?

歴史好きならば、東京の街歩きが楽しくなる一冊!

皇居の無料休憩場とアクセスについて

皇居周辺は休憩所や飲食店などは少ないので、歩きだす前に飲み物等は用意することをおすすめ。また、下記に無料休憩所があるので、巧く利用すると良いと思います。

無料休憩所紹介

楠公レストハウス

公式ページ

住所:東京都千代田区皇居外苑1-1(GoogleMapで開く)

※100名城スタンプを設置

和田倉無料休憩所

公式ページ

住所:東京都千代田区皇居外苑3-1(GoogleMapで開く)

※100名城スタンプを設置

北の丸レストハウス

公式ページ

住所:東京都千代田区北の丸公園1-1(GoogleMapで開く)

※100名城スタンプは北の丸公園管理事務所と第三駐車場に設置。

皇居へのアクセス

電車)

(大手門)

・各線「大手町駅」下車、徒歩約3分

・JR「東京駅」下車、丸の内北口より徒歩約15分

(皇居外苑)

・東京メトロ千代田線「二重橋前駅」下車、徒歩約2分

・東京メトロ有楽町線「桜田門駅」下車、徒歩約8分

・東京メトロ日比谷線「日比谷駅」下車、徒歩約2分

・JR「東京駅」下車、徒歩約10分

(北の丸公園)

・都営新宿線・東京メトロ半蔵門線「九段下駅」下車、徒歩約5分

・東京メトロ東西線「竹橋駅」下車、徒歩約5分

車

・首都高速都心環状線「代官町IC」、内回りの場合は「北の丸IC」が最寄の高速出口。

・北の丸公園側に有料駐車場あり。

※皇居東御苑側に向かうならば、第二駐車場が一番近い。

・皇居外苑側には一般向けの駐車場は無い。

皇居風辺のランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

さらに周辺の旧江戸城跡をめぐってみる

皇居東御苑

事前の予約なしで気軽に皇居内の旧江戸城跡の見学ができるのが、皇居東御苑。

かつての本丸~三の丸だったエリアを歩く事ができます。

巨大な石垣や番所に圧倒されますが、最大の見どころは本丸の巨大な天守台石垣跡。

あわせて読みたい

江戸城の遺構が残る皇居東御苑で、巨大な天守台や番所に圧倒!【東京・千代田区】

現在の皇居には、かつて徳川将軍の居城だった江戸城があったことは良く知られます。ですが城跡として皇居を訪問する人は、案外少ないのでは?もし城好き・歴史好きであ…

日比谷公園(日比谷見附跡)

日比谷公園は、かつて江戸時代には大名屋敷があった場所。

現在も日比谷見附にあった日比谷門の遺構が残っています。

公園内では多くの石垣石に出会える、旧江戸城の面影を残すスポット。

あわせて読みたい

日比谷公園に残る「江戸城 日比谷見附」の石垣と堀跡を探訪【東京・千代田区】

現在の日比谷公園付近には、かつて江戸城三十六見附の一つである日比谷見附がありました。日比谷公園にはこの見附の城門につながっていた石垣や堀の跡が90mにもわたり残…

日比谷公園

住所:東京都千代田区日比谷公園1-6(GoogleMapで開く)

※大手門から日比谷公園までは徒歩約25分(1.5km)。電車の場合は、「大手町駅」から都営地下鉄三田線乗車約1分にて、「日比谷駅」下車。

江戸城の外堀跡を歩く

江戸城城下を囲んでいた外堀にあった城門は、都市化とともに撤去されました。

しかし一部の城門の跡は残っており、しかも結構意外な場所に保存されていたりします。

東京歩きがてら出かけてみませんか?

あわせて読みたい

江戸城外堀跡巡り、巨大な石垣遺構も残る牛込から虎ノ門まで【東京・千代田区】

現在の皇居は、かつて本丸などがある江戸城の中心部だったことは良く知られます。堀を隔ててその周囲には城下町が配置されましたが、その外周にも「外堀」が張り巡らさ…

皇居周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

皇居周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

旧江戸城内堀の城門めぐりに出かけませんか?

江戸城内堀の周辺には想像していた以上に多くの城門が残っており、それぞれ見応えがありました。

また、多くが枡形門のまま残されているのも、なかなか凄いですね。

皇居周辺一周は一日散策するには丁度良い距離距離でもあり、歴史やお城が好きな人にはおすすめしたいですね。江戸城内堀の城門めぐりにでかけてみませんか?

記事の訪問日:2023/9/18

徳川家康ゆかりのスポットもチェック!

あわせて読みたい

日光東照宮、狩野探幽と天海僧正が演出する謎多き世界【栃木・日光市】

徳川家康の墓所があり、その家康公を東照大権現として祀っているのが日光東照宮。「日光の社寺」は世界遺産に登録されていますが、日光東照宮はその中心的スポットです…

あわせて読みたい

久能山東照宮、徳川家康が眠る地で最古の東照宮建築を拝観【静岡・静岡市】

徳川家康が晩年の大御所時代を過ごしたのが駿府城。そして本人の遺言に従い駿府の地に創設された久能山東照宮には、徳川家康が東照大権現として祀られています。境内に…

あわせて読みたい

日本一高い拝殿を誇る静岡浅間神社は、徳川家康が元服した神社【静岡・静岡市】

静岡県にある駿河国総社「静岡浅間神社」は、約2100年前が起源とされる地方最古の神社。そしてこの神社は徳川家康が元服式をおこなった場所でもあり、徳川家康と江戸幕…

<a href=”//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3694017&pid=890454465″ rel=”nofollow noopener” target=”_blank”><img src=”//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3694017&pid=890454465″ border=”0″></a>

クラブツーリズムはバスツアーやテーマ旅行が充実!