水戸城は徳川御三家の一つである水戸徳川家の居城でした。水戸徳川家はかの水戸黄門こと、徳川光圀でも知られますよね。

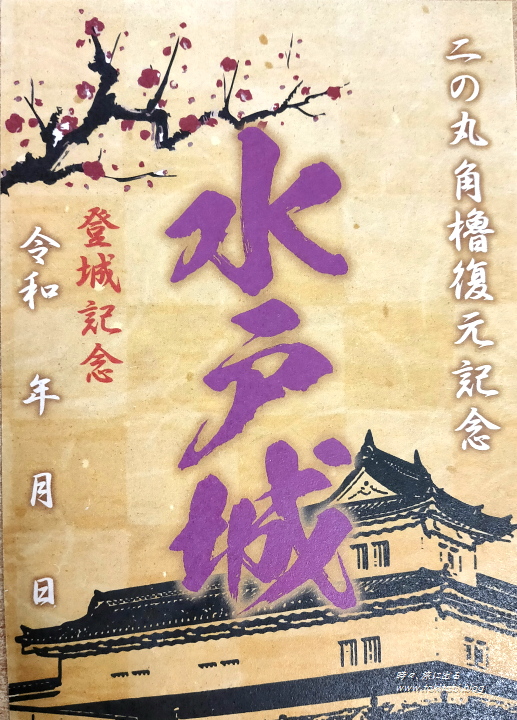

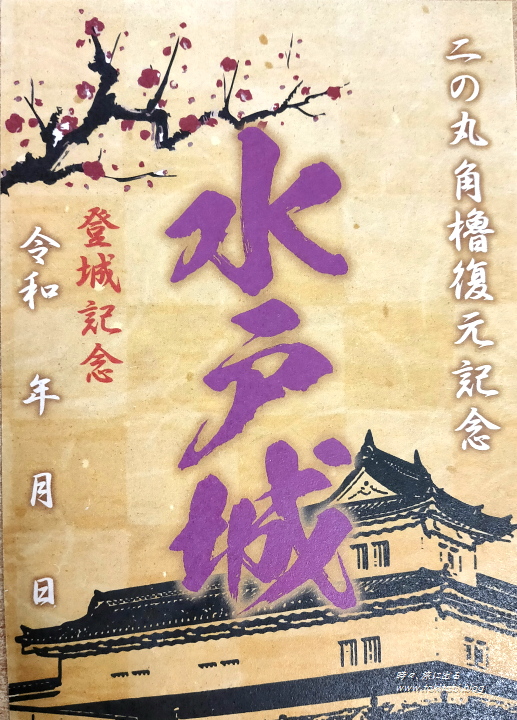

令和に入って、水戸城の跡には巨大な大手門と二の丸角櫓が復元されました。それによりかつての城の面影がよみがえり、新しい見どころが増えています。

そんな水戸城跡の魅力を探りながら、城の歴史を振り返ってゆきます。

目次

日本最大級の巨大空堀を持つ水戸城

水戸徳川家の居城であった水戸城

水戸城は馬の背状の台地に縄張りされた平山城で、その範囲は東西約1,200m・南北最大約400mに及ぶ。

北の那珂川(なかがわ)と南の千波湖が、自然の要害となっています。

城の配置は最高地点となる東側に本丸を置き、その西側に二の丸・三の丸を配置した連郭式の縄張りです。城下町を城の一部とする総構えの構造もみられます。

水戸城の歴史概要

■馬場氏時代(12世紀末~13世紀初め頃)

常陸国(現、茨城県)に根付いた豪族・馬場資幹(すけもと)が本丸部分に築いた居館に始まる。以後、馬場氏が9代約200年にわたり水戸を支配。

■江戸氏時代(1426~1590年)

応永33年(1426年)、佐竹氏家臣の江戸通房が水戸城を奪う。その後7代、約160年にわたり水戸を支配。水戸城を二の丸まで拡張。

■佐竹氏時代(1590~1602年)

天正18年(1590年)、豊臣秀吉から水戸支配を認められた佐竹義宣(よしのぶ)は、 江戸氏の水戸城を攻撃し落城。下の丸・三の丸の二つの曲輪を拡張するとともに、城下町の基礎をつくった。

■水戸徳川家時代

慶長7年(1602年)、佐竹義宣は秋田に国替。その後、徳川家康5男・武田信吉、10男・長福丸(後の徳川頼宣)、11男・頼房(よりふさ)が相次いで城主となる。

徳川頼房を初代とする徳川御三家の一つ水戸徳川家が、水戸城城主として明治まで至る。

平安時代以降、城主が変わる毎に城は拡張されてゆきました。

現在は日本100名城の一つに数えられています。

「大手門」 復元された水戸城のシンボル

駐車場などのある大手門広場から二の丸に向かうと、大手橋の先に威風堂々とした佇まいの「大手門」が現れます。高さ約13m・幅約17mの巨大な櫓門で、これは立派な門だ。

この復元大手門は比較的新しいスポットで、令和2年(2020年)2月に完成したばかりのもの。

城の正門にあたる大手門は、佐竹氏時代に建てられて以来何度か建て替えられている。今回の復元のモデルは、天保年間(1830年~1844年)の水戸徳川家時代の門とのこと。

復元の際には、市民参加による「一枚瓦城主」の寄付金が資金に充てられたそうだ。地元の財産としての意義が高まる、良い試みですよね。

大手門瓦塀

大手門瓦塀

門の袖塀(そでべい)も復元されていますが、その内部に保存されている元々の塀の一部をガラス越しに見ることができる。これは工夫されており、なかなか良いなあ。

瓦と粘土を交互につみ重ね、粘土部は漆喰で化粧されている様が確認できます。

県道は巨大な空堀!? 石垣を用いない城郭

大手橋から見おろした県道ですが、実はこの道路、三の丸・二の丸間の巨大な空堀跡だと聞いてビックリ!どんだけでかいのよ。

水戸城は近世の大規模な城郭としては、珍しく石垣を用いていない城。土造りの平山城としては、日本最大級の規模を誇ります。曲輪を分断する深い堀が防御の要でした。

しかし、徳川御三家の居城なのに石垣が無いの?とちょっと驚きもしますよね。

実は水戸城にも石垣の構築計画はありました。

まず徳川頼房が藩主になった慶長14年(1609年)、徳川家康が城代の芦沢信重に石垣構築を命じ、元和元年(1615年)に家康側近の本多正信・酒井忠世にも準備を指示しています。

しかし翌年に家康が亡くなったため、実現されませんでした。

3代将軍家光も寛永13年(1636年)に石垣築造を命じており、実際に切り出させた石材の一部が伊豆から江戸に運ばれていたらしい。

しかしこの時も、慶安4年(1651年)に家光が亡くなり計画は実現しませんでした。

ということで、石垣構築に関してはどうにも運が無かったようですね。

初代藩主 徳川頼房が近世水戸城へ改造

城内の散策路「水戸学の道」にある徳川頼房像

城内の散策路「水戸学の道」にある徳川頼房像

天下統一当初の徳川家康にとって江戸近郊の水戸城は、東北諸大名の押さえとしての重要地でした。

慶長7年(1602年)、5男の武田信吉を初代水戸城城主として封じますが、翌年に病死。

同年、10男である徳川頼将(よりまさ)が封ぜられますが、慶長14年(1609年)には駿府へ移されます。

3人目の水戸城城主は家康の11男の德川頼房。この頼房が、徳川御三家の一つである水戸徳川家の初代であり、また初代水戸藩藩主です。

水戸城城主になった德川頼房は当時7歳。しばらくは大御所・家康のいる駿府城内で養育され、15歳頃に江戸城内の水戸藩上屋敷に移り住みます。

家康から派遣された中山信吉が、筆頭家老として藩政を取り仕切りました。

また、民政は関東郡代の伊奈忠次(ただつぐ)が担当し、備前堀(伊奈堀)を完成させています。財務関係は城代家老の芦沢信重が担当しました。

德川頼房が初めて水戸に御国入りしたのは、元和5年(1619年)の17歳の時です。

ちなみに水戸藩は江戸常府の藩で、御三家の中でも唯一参勤交替の義務のない藩だった。これは将軍に不測の事態があった場合の代理人の役割を担っていたため、といわれます。

徳川頼房(1603-1661年)

徳川頼房は慶長8年(1603年)に伏見城で生まれた。家康の11男で末っ子。母は養珠院(ようじゅいん)(お万の方)で幼名は鶴千代。

慶長11年に4歳で常陸の下妻の城主に封ぜられ、7歳の時に水戸城城主に転封となりました。

徳川御三家とは?

将軍家を補佐し、万が一の際には将軍を輩出できるようにと、徳川家康が設けた三つの有力な分家のこと。尾張(名古屋)・紀伊(和歌山)・水戸(茨城)の三家が該当します。

御三家は幕府を支える重要な存在で、特に紀伊家は吉宗が将軍となったことで幕府の中枢を担う役割を果たしました。

二の丸跡に城内の雰囲気を再現

大手門の先の二の丸跡では、白壁が続く城下町風の街並みが見られます。歴史的景観のある地区として、城施設の復元が進められているエリアです。

水戸城にあった建物については明治以降の解体や払下げ、そして戦火によって残念ながらほとんど残っていません。

「水戸彰考館」徳川光圀創設の歴史書編纂所

入ってすぐの場所には「水戸彰考館跡地」の碑があります。

彰考館について

彰考館(しょうこうかん)は水戸藩2代藩主・徳川光圀が、わが国の歴史書「大日本史」の編纂所として創設した史局です。

全国の学者を集めての編纂は藩の一大事業となり、学問・教育に尽くす水戸藩の伝統の起点となった。

彰考館は当初江戸に置かれましたが、光圀の隠居後の元禄10年(1697年)にここ水戸城二の丸にも置かれ、編纂事業は幕末まで進められた。明治39年(1906年)に最終的に完成しました。

ここで水戸藩といえば良く知られている、水戸黄門こと徳川光圀が登場しました。2代目藩主だったんですね。

当時は徳川御三家の長老として、5代将軍の綱吉期の幕政にも影響力を持ったそうですよ。

徳川光圀(1628-1701年)

水戸藩2代藩主で「水戸黄門」としても知られる。

儒学を重んじる文治政治を推進し、特に「大日本史」の編纂は水戸学の基礎を築いた。藩政改革では倹約を奨励し、学問や教育を重視。

晩年は隠居して学問研究に専念。彼の思想は後の幕末維新の尊王思想に影響を与えた。

ドラマや小説で全国を漫遊している光圀のイメージは実はフィクションで、実際に行ったことがあるのは鎌倉や江戸・常陸国(現、茨城県)間の往復や水戸藩領内の視察程度でした。

彰考館跡に設置されている「二の丸展示館」は、無料で見学ができます。

写真は平成18年の水戸弟2中学校改築の際、発掘調査で発見された遺物の展示。徳川家の三つ葉葵紋を配した鬼瓦ですね。

きっとこの地域には、まだまだ多くの遺物が眠っているんでしょうねえ。

水戸城に関する展示のほか、近隣の弘道館や偕楽園などの紹介もありました。

水戸第三高校

水戸第三高校

二の丸・本丸エリアは、現在は学校が立ちならぶ文教地区でもあります。これが学校の校門って素敵すぎません?

こんな環境で学んだ学生は歴史に興味を持つだろうなあ、うらやましいわ。

「杉山門」 枡形門を形成していた

二の丸北口にあった「杉山門」の復元。

当時は門の内側には、土塁による枡形門が形成されていたとのこと。

枡形門は入口四方を土手や壁で囲んだ空間で、敵の直進を阻む防御の役割を持っていました。

杉山坂

杉山坂

門につながる道も屈折した造りで、外部から城内を見通せない形状ですね。

当時の坂の周辺には、徳川光圀が取り寄せた紀州産の熊野杉の林が広がっていたといいます。

杉山門近くの高さ20mの堂々たるシイノキの巨木。戦国時代から自生しており推定樹齢約400年とのこと。

水戸城の長い歴史を見守ってきた古木ですね。

「二の丸御殿」 政務の中心部

「二中見晴らし台」から見える那珂川

「二中見晴らし台」から見える那珂川

初代藩主・徳川頼房は寛永2年(1625年)から寛永15年頃にかけ、自身による水戸城大修築を実施。この際、政務の中心は本丸から二の丸に移されました。

二の丸に置かれた御殿はおよそ50数間(約91m)四方の平屋建てで、城内最大の建造物でした。

そのほか三の丸や外堀の整備拡張もおこなわれました。

二中見晴らし台

入口の開門時間:9:00~16:30

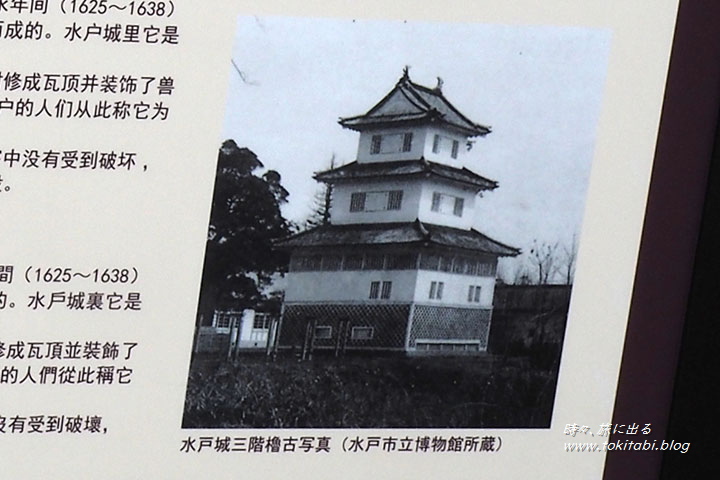

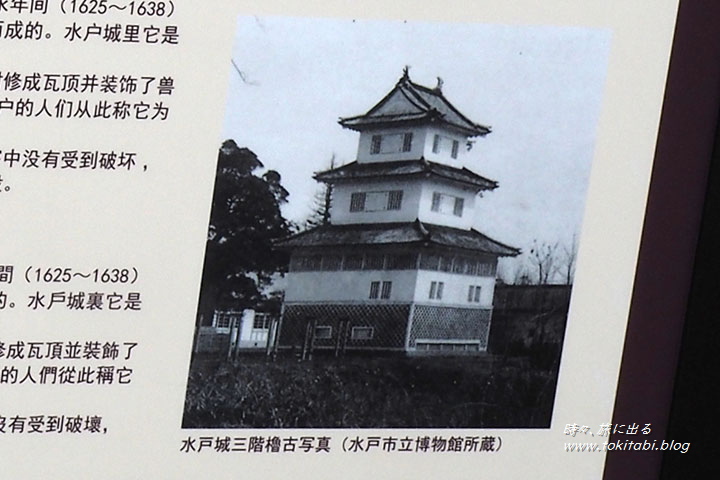

「三階櫓」 天守の役割を担った櫓

寛永期には、御殿と併せて「三階櫓」も造営された。水戸城では天守の役割にあたるものでした。

初代の三階櫓は明和元年(1764年)に火災で焼失。

その後の明和8年(1771年)に再建された櫓が明治時代の解体を逃れ残りましたが、昭和20年の空襲で残念ながら焼失しました。

外観は三重で内部は五階建ての美しい建造物だったといいます。写真を見るとちょっと古風な雰囲気の櫓ですね。

「二の丸角櫓」 城下町に向かって建つ隅櫓

そして水戸城跡の見どころの一つである「二の丸角櫓」へ向かいます。学校施設の間をすり抜けるような順路を進んでゆく。

二の丸の南側に復元された「二の丸角櫓」。これも令和3年に完成したばかりの、まだホヤホヤ感のあるスポットです。

2階建ての角櫓本体と連結された2つの多聞櫓(北多聞櫓・東多聞櫓)で構成されており、全体はL字の形状です。

屋根にはシャチホコ!

屋根にはシャチホコ!

かつて水戸城城内には4基の角櫓がありました。

それらは城下町のある南側に集中しており、町からの視線を意識しているのは明らか。威厳を示すための配置だったのかもしれませんね。

櫓前には、櫓跡から発見された当時の礎石を展示。

花崗岩製で河原などに転がる丸ぽい石を利用したもの。柱を乗せる部分が平らに成形されています。

櫓内部はミニ博物館風の展示スペースとなっており、水戸城に関する映像や資料があります。

これは「伝大手門門扉」と呼ばれるもの。

坂東市で発見された水戸城大手門のものとされた門扉で、平成21年に水戸市に寄贈されました。

実はこの門扉の発見が、近年の水戸城復元の機運を高めるきっかけになったそうですよ。

大手門としてはサイズ的に小さいので、城内いずれかの門扉だったようです。良く残っていましたね!

本丸・二の丸間の巨大な「大堀切」

そして二の丸から本丸へ。かつての本城橋は木橋でした。

本城橋から見おろすと、おお~、鉄道線路に利用する形でこちらにも見事な大堀切跡が残っています。

インフラ施設に利用される形で巨大な遺構が残っているのが、水戸城の大きな見どころの一つですよ。

「本丸・薬医門」 唯一の建築物遺構

築城当時から中世にかけて、城の中心部だったのが「本丸」です。

現在の「本丸」と東側の「下の丸」には水戸第一高校がありますが、入口脇や駐車場周囲には土塁が綺麗に残ってましたよ!

そして本丸跡には、城内に現存する唯一の建造物「薬医門」があります。どっしりと風格がある門ですね。

安土桃山時代末期の建造物ですが、水戸徳川時代にも引き続き使用されました。

元々は本丸表門の橋詰御門だったと考えられています。

両脇には脇扉が付いており、修復時に屋根は茅葺から銅板葺に変更されました。

「水戸学の道」 二の丸周囲の散策路

二の丸・本丸をめぐった後、城郭周囲を歩ける散策路「水戸学の道」を歩いてみます。

二の丸南口にあたる「柵町坂下門」の復元を抜けて下ってゆく。

坂を下り切ると国道にぶつかる。この右手の台地上に二の丸があるわけで、城郭が高台に位置していることを実感します。

「水戸黄門光圀(義公)」 訳アリな生誕の地

国道沿いの水戸駅にもほど近い場所に、「水戸黄門光圀(義公)の生誕の地」があります。

寛永5年(1628年)、徳川光圀はこの地にあった家臣・三木仁兵衛之次の屋敷で生まれた。その後も4歳まで三木家の子として養育されたそうだ。

なんだか不思議な話だが、光圀の母親が正式な側室ではなかったため色々とお家事情があったようですね。

屋敷跡には水戸黄門神社(義公祠堂)が建ちます。

黄門さまの生誕地はこんな地味な場所にあったんですね、ちょっと意外。

水戸黄門神社付近から望む二の丸角櫓。

江戸時代も城下町からはこんな感じに櫓が見えていたのでしょう。

「弘道館」 日本最大級の藩校

最後に大手門広場の向かいにある「弘道館」を紹介。

弘道館は天保12年(1841年)に、水戸藩第9代藩主・徳川斉昭(なりあき)により創設された藩校です。

日本最大級の規模の藩校として、三の丸内に建設されました。現在もその一部が残り、国特別史跡として公開されています。

学問・教育を重んじた水戸藩の伝統が感じられる施設で、さまざまな貴重な展示物もあるので訪問の際はぜひ立ち寄ってみて下さい。

弘道館

公式ページ

住所:茨城県水戸市三の丸1-6-29 *三の丸エリア内 (GoogleMapで開く)

開館時間:

・2月20日~9月30日 9:00~17:00

・10月1日~2月19日 9:00~16:30

休館日:12月29日~31日

入館料:大人 400円、小中学生 200円、シルバー(70歳以上) 200円

明治時代の初めにはまだこれだけ様々な城が残されていたんですね。

貴重な写真の数々に思わず釘付け!

タモリさんならではの視点で、水戸の歴史が解き明かされてゆきます。

読めば出かけてみたくなるはず!

水戸城の御城印販売所・日本100名城スタンプ設置場所

御城印販売所

■水戸観光コンベンション協会(GoogleMapで開く)

住所:茨城県水戸市三の丸1-5-38 茨城県三の丸庁舎1階

営業時間:8:30~17:15(土日祝、12/29~1/3休)

■水戸観光案内所

住所:茨城県水戸市宮町1-1-1 JR水戸駅改札口脇(GoogleMapで開く)

営業時間:9:00~19:00(12/29~1/3休)

■北澤売店(要弘道館入館料)

住所:茨城県水戸市三の丸1-6-29 弘道館内

営業時間:10:00~16:00(不定休)

※臨時休業・短縮営業等する場合があるので、事前に電話にてご確認ください。

TEL.029-231-2842

日本100名城スタンプ設置場所

■弘道館料金所窓口

水戸城跡の詳細情報・アクセス

水戸城跡

公式ページ

住所:茨城県水戸市三の丸2-9-22(GoogleMapで開く)*住所は二の丸展示館所在地

■水戸城跡 二の丸展示館(旧水戸彰考館跡)

営業時間:9:00~16:30、 料金:無料、定休日:12月29日~1月3日

■二の丸角櫓

営業時間:9:30~16:00、料金:無料、定休日:12月29日~1月3日 *荒天時には臨時休館する場合あり

アクセス:

電車)

・JR常磐線「水戸駅」北口から徒歩約10分

車)

・常磐自動車道「水戸IC」から約30分

・北関東自動車道「水戸南IC」から約15分

水戸市ランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

\ 納豆が有名だが、高級干し芋も旨そうだ!/

水戸周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

水戸周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

水戸城跡へ出かけてみませんか?

徳川御三家の一つである水戸徳川家の居城、水戸城をめぐってみました。

復元された大手門や隅櫓は、かつての水戸城の様子が伝わってくる新しい魅力だと感じました。

また、街の一部として残っている堀切など、その縄張りを感じながら歩けるのも、忘れちゃいけない水戸城の魅力だと思います。

そんな水戸城跡の探訪にでかけてみませんか?

参考文献:水戸城本丸史談

記事の訪問日:2022/10/9

近隣スポットもチェック!

あわせて読みたい

「鹿島神宮」徳川家康・秀忠奉納の貴重な社殿が揃い踏み!【茨城・鹿嶋市】

日本全国に約600社ある鹿島神社の総本社「鹿島神宮」は、二千年以上の長い歴史を持つ古社です。古くから武の神として皇室や武将から崇敬された神社で、徳川家康と徳川秀…

あわせて読みたい

息栖神社、東国三社の玄関口”おきすの津”の面影が今も残る【茨城・神栖市】

鹿島神宮・香取神宮とならぶ東国三社の一社として、古来より信仰を集めてきた息栖神社。三社はかつての内海の名残りである水郷地帯にありますが、特に息栖神社の鎮座地…

あわせて読みたい

徳川綱吉が寄進した香取神宮の楼門と本殿は、元禄期ならではの華やかなもの【千葉・香取市】

下総国の一宮「香取神宮」は全国に約400社ある香取神社の総社で、その創建は初代天皇である神武天皇の時代と伝わる古社です。また、鹿島神宮・息栖神社とともに東国三社…

あわせて読みたい

小江戸・佐原、古い町並みと伊能忠敬ゆかり地をレトロ散歩【千葉・香取市】

千葉県香取市佐原(さわら)は江戸時代より水運で栄え、町を流れる小野川沿いに商家が続く景観は「小江戸」と称されました。重要伝統的建物群保存地区に指定されている佐…

空堀や土塁が残る城跡をさらにチェック!

あわせて読みたい

鉢形城、北条氏らしい堀や土塁が残る北武蔵の名城【埼玉・寄居町】

寄居町にある鉢形城は小田原北条氏の北武蔵における重要な拠点の一つで、戦国時代を代表する名城です。荒川の断崖絶壁を要害に据えた広大な城郭内には、北条氏らしい特…

あわせて読みたい

金山城は関東で珍しい石垣堅固な巨大山城、上杉謙信撃退も納得!【群馬・太田市】

戦国時代の関東と信濃・越後を結ぶ要衝である上野(現、群馬県)にあった金山城は、越後上杉氏・甲斐武田氏・相模小田原北条氏などの有力大名からの攻撃を何度も受けな…

あわせて読みたい

なぜ山城「杉山城」は築城の教科書と呼ばれるのか?登城して体感してみた【埼玉・嵐山町】

埼玉県嵐山町にある「杉山城」は、自然の地形を生かした戦国時代の平山城で、続日本100名城の一つにも数えられています。城の造りには戦国時代の築城における様々な技巧…

あわせて読みたい

武蔵松山城は、小田原北条氏と上杉氏が激しく奪い合った要衝の城【埼玉・吉見町】

埼玉県吉見町にかつてあった武蔵松山城は、自然の地形を生かした戦国時代の平山城です。この城は北武蔵の要衝に位置していたため、扇谷上杉氏・小田原北条氏(後北条氏…

さらに「城」に関する記事を探す

<a href=”//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3694017&pid=890454465″ rel=”nofollow noopener” target=”_blank”><img src=”//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3694017&pid=890454465″ border=”0″></a>

クラブツーリズムはバスツアーやテーマ旅行が充実!