早稲田は国民的文豪・夏目漱石が生まれ育ち、そしてその生涯を終えた漱石ゆかりの地です。

特に晩年に書かれた随筆「硝子戸の中」には、早稲田の様々なスポットについて多く語られています。

そんな早稲田にある漱石ゆかりのスポットに立ち寄りつつ、漱石の生い立ちなども振り返りながら、終焉地となった住居跡に造られた「漱石山房記念館」までの早稲田の街歩きを紹介します。

目次

早稲田で夏目漱石の生誕地周辺をめぐる

「夏目漱石」 日本独自の近代文学を確立した文豪

夏目漱石(1867-1916念)は、明治時代から大正時代にかけて活躍した文豪です。

ユーモアや皮肉を交えた独特の文体、知識人の苦悩をリアルに描くリアリズム、文明批判的な視点などを特徴とし、その革新的な表現は後の文学に大きな影響を与えました。

日本独自の近代文学を確立したとともに、多くの人々の共感を得た作家です。

~夏目漱石の代表的な作品~

吾輩は猫である(1905年)、坊っちゃん(1906年)、草枕(1906年)、三四郎(1908年)、こゝろ(1914年)など

そんな夏目漱石が生まれ、晩年亡くなるまで暮らしたのが現在の東京都新宿区の早稲田です。

本日は早稲田で夏目漱石ゆかりのスポットに立ち寄りつつ、終焉の地にある漱石山房記念館まで歩いてみました。

「夏目漱石誕生の地」 本名は夏目金之助

最初に向かった漱石ゆかりのスポットは、「夏目漱石誕生の地碑」。東京メトロ東西線・早稲田駅2番出口を上がってすぐの場所にあります。

夏目漱石は慶応3年(1867年)に、町方名主であった夏目直克の5男として誕生しました。本名は夏目金之助。

記念碑は黒御影石に「夏目漱石誕生之地」の文字が刻まれているもの。夏目漱石の生誕100年を記念して、昭和41年(1966年)に漱石の生家があった場所に建てられました。

文字は漱石の弟子で哲学者・政治家であった、安倍能成(よししげ)氏によるものです。

ここがかつての生家があった場所なんですね。

写真を引きで見ると。。。、ここ、定食屋・やよい軒の軒先なんですね。こんな場所でも立派な石碑が残れさているのが、さすが漱石という感じでしょうか。

「夏目坂」 漱石の随筆「硝子戸の中」にも出てくる坂

夏目漱石誕生の地碑は、「夏目坂」と呼ばれる緩い下り坂の入口にあります。

漱石の父・直克はこの地の公務を取り扱う名主でしたが、その直克が自分の名を付けて呼んでいた坂の名が広まったもの、と漱石は随筆「硝子戸の中(がらすどのうち)」で語っています。

夏目家や漱石が暮らしていた頃の早稲田は、まだ都心からは少し離れた郊外の雰囲気を残す場所で、比較的閑静な住宅地としての側面を持っていたようだ。

晩年の漱石が早稲田に住んだのも、落ち着いた執筆環境を望んでのことだったようです。

「硝子戸の中」について

胃潰瘍を患い体調が優れない晩年の夏目漱石が、自宅である漱石山房の書斎に籠もりながら執筆した随筆です。大正4年(1915年)に朝日新聞に連載されました。

書斎にいる「私」のもとを訪れる人々との交流や、自身の幼少期からの記憶・人生観・死生観などが綴られています。

「小倉屋」高田馬場の決闘前に堀部安兵衛が寄った酒屋

漱石の生家跡の隣に「小倉屋」という酒屋がありますが、この店も「硝子戸の中」で触れられています。

この店の看板にさり気なくあるのが、”SINCE 1678”の文字。店構えは新しいですが、江戸時代初期に創業された老舗の酒屋なんですね。

この酒屋には、赤穂浪士・堀部安兵衛が「高田馬場の決闘」に駆けつける際、この店で升酒をあおった、という逸話が残っています。

「高田馬場の決闘」とは?

元禄7年(1694年)、高田馬場で行われた中山安兵衛(後の赤穂浪士・堀部安兵衛)による仇討ちのこと。

叔父の菅野六郎左衛門が村上庄左衛門に斬られたと聞き、単身助太刀に駆けつけ見事に仇討ちを果たします。

この働きが賞賛され、後に堀部金丸の婿となり赤穂藩に仕えるきっかけにつながります。この決闘は、安兵衛の武勇を示す逸話として語り継がれています。

「誓閑寺」 硝子戸の中にも登場する新宿最古の鐘

次に、漱石誕生の地碑からも近い場所にある「誓閑寺(せいかんじ)」を訪問。

誓閑寺は夏目坂通りから少し奥まった路地の先にあり、一見見逃しそうな場所にありました。というか、実際見逃してウロウロしてしまった(苦笑)。

夏目漱石は随筆「硝子戸の中」で、この寺の鐘の音について触れています(原文では西閑寺)。

鐘の音を、「悲しくて冷たい或る物」として聞こえた幼少期の記憶として振り返っています 。

誓閑寺は寛永7年(1630年)創設の寺院で、当時、尾張家の下屋敷に隣接していたことから、当家の奥女中の墓が多くあるそうです。

こちらの梵鐘は天和2年(1682年)の鋳造で、新宿区内最古の梵鐘とのこと。現役の鐘として使われているようですし、古い割に状態は良さそうですね。

「穴八幡宮」 漱石夫人が漱石の虫封じの祈願をした神社

訓練馬場があった地、徳川吉宗は流鏑馬を奉納

次にやって来たのは、漱石誕生の地碑から西に1km程離れた「穴八幡宮」です。

早稲田通りが諏訪通りと分岐する三差路にあり、台地状の三角地帯が鎮座地という特徴的な立地にあります。

ふと、鳥居の足元に何かがあるのに気づき近づいてみると、亀の形の石が鳥居を支えていました!これはユニーク。

そして鳥居の左手には勇ましい「高田馬場流鏑馬((やぶさめ)」の像があります。

この地域には高田馬場という地名がありますが、それは江戸時代のこの地に旗本たちの馬術の練習場があったことに由来します。ここから400m程北に進んだ場所にかつて馬場がありました。

享保13年(1728年)に徳川8代将軍・吉宗が高田馬場で、後の徳川9代将軍・家重となる長男の疱瘡(ほうそう)平癒祈願のための流鏑馬を穴八幡宮へ奉納しました。

また、その約10年後の元文3年(1738年)には、徳川家重の長男で後の徳川10代将軍・家治の誕生祝いと疱瘡平癒を祈願する流鏑馬も奉納されています。

それらをきっかけに、この地で流鏑馬がおこなわれる風習ができたとされます。

流鏑馬は戦中・戦後に一時途絶えましたが、昭和39年(1964年)より、古式流鏑馬を保存するために流鏑馬が復活されました。現在も都立戸山公園で、年一回体育の日に流鏑馬がおこなわれています。

漱石夫人も参拝した虫封じ祈祷で知られる神社

境内入口には、朱色が鮮やかな立派な楼門が建っていました。

穴八幡宮の起源は平安時代までさかのぼり、源頼朝や足利尊氏の祖先にあたる源義家が八幡神を祀ったのに始まると伝わります。

江戸時代に入り、正保3年(1646)に徳川3代将軍・家光の厄除の祈祷をおこなって以来、歴代将軍の信仰を厚く受け、将軍の参詣も数10回に及んだそうだ。

江戸庶民の間においては、特に小児の虫封祈祷所として知られていました。

そんな穴八幡宮へは、鏡子(きょうこ)夫人が漱石の虫封じの祈願をしています。

漱石は年齢とともに病気がちになり、肺結核・トラホーム(眼の結膜炎)・神経衰弱・痔・糖尿病などにかかりました。これはかなりの病気持ちですねえ。

さらに亡くなる原因にもなった胃潰瘍まで、生涯さまざまな病気を抱えたそうです。

漱石は生後間もなく里子や養子に出されるという、複雑な家庭環境で育ったりもしています。

文学で大成した漱石ですが、そう考えると、その生涯は必ずしも順風満帆だったというわけではなかったようです。

ところで、穴八幡宮では冬至から節分までの期間限定で頒布される、「一陽来復御守」が人気とのこと。

金運の願いごとに効き目があるそうなので、是非一度あやかりたいものだ。

「早稲田大学」 かつて漱石は講師を務めていた

次に立ち寄ったのが早稲田大学のキャンパス。

早稲田大学のシンボルである大隈記念講堂は、地下1階・地上3階建てのヨーロッパ調のゴシック様式の建築物。昭和2年(1927年)に竣工されたもので国重要文化財に指定されています。

夏目漱石は帝国大学の在学中の明治25年(1892年)からおよそ2年間、早稲田大学(当時は東京専門学校)の講師を務めました。

当時の同校の花形講師は、シェイクスピア講義をおこなっていた坪内逍遙でした。

漱石も自身の授業が終了すると、学生たちに交じって坪内逍遙の講義を聴講していた、というのは微笑ましいエピソードですね。

キャンパス内に立つ、早稲田大学の創始者「大隈重信像」にもご挨拶。

大隈重信(おおくましげのぶ)(1838年-1922年)

早稲田大学の創設者である大隈重信は、明治から大正にかけて活躍した政治家です。

内閣総理大臣を2度務め、鉄道・電信の整備や貨幣制度の改革など、近代日本の発展に大きく貢献した人物です。

「漱石公園と漱石山房記念館」 漱石終焉の地へ

「漱石公園」 三四郎や道草などの代表作を執筆した地

早稲田通りを外れて、漱石山房記念館へと向かいます。

記念館へと続く静かな住宅街の道には、「漱石山房通り」の名が付いていました。

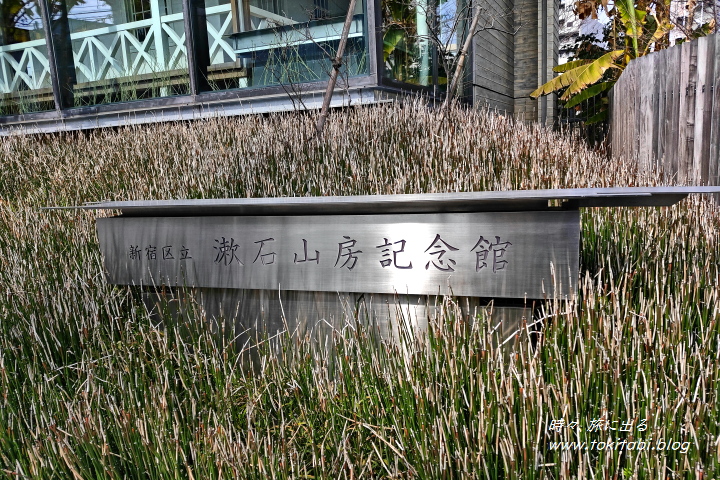

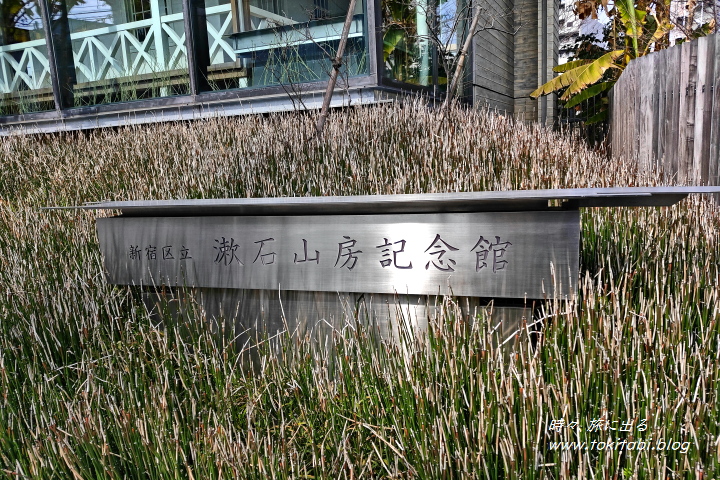

ほどなく漱石終焉の地にある「漱石山房記念館」に到着。

まずは記念館に隣接した「漱石公園」に立ち寄ります。こちらは無料で見学ができる公園です。

公園入口には夏目漱石の胸像。

夏目漱石は大正5年(1916年)に亡くなりますが、その前の9年間をこの場所にあった住居で過ごし、「三四郎」「こゝろ」「道草」などの代表作を執筆しました。

また、漱石と門下生との交流の場となる「木曜会」も開かれました。

公園内には小さな資料館「道草庵」があり、漱石山房を紹介したパネル展示などがありました。

公園内には「猫の墓(猫塚)」もありました。

「吾輩は猫である」のモデルになった猫の十三回忌にあたった大正9年(1920年)、夏目家で飼われた生き物たちを供養するお墓が作られました。

しかし、その後の空襲で損壊。一部欠けてしまったものから、昭和28年(1948年)に再興されたものがこちらだそうです。

「漱石山房記念館」 漱石宅の書斎・漱石山房を再現

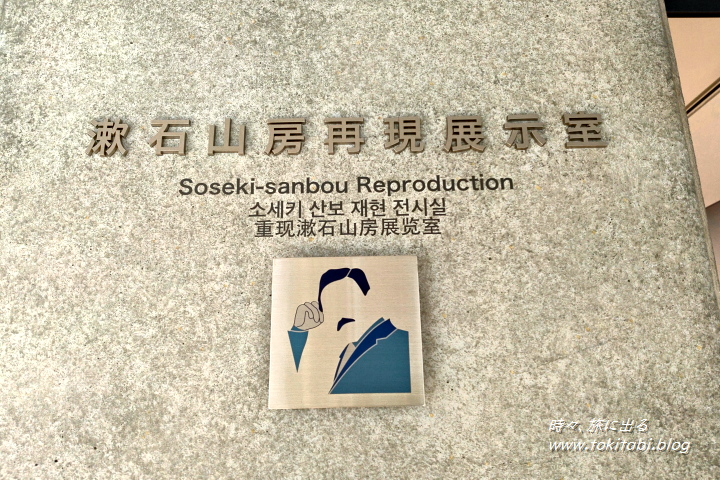

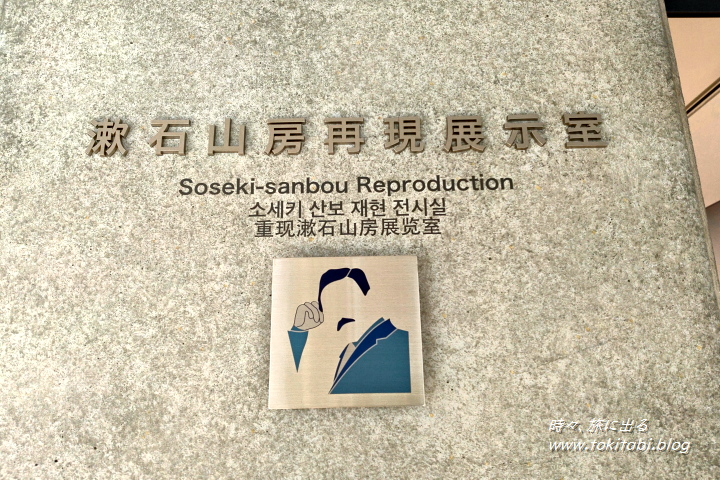

空襲で焼失した書斎「漱石山房」を再現

では改めて「漱石山房記念館」を見学します。

漱石山房記念館は夏目漱石の生誕150周年を記念して平成29年(2017年)に開館された、新宿区立の記念館です。

建物は全面ガラス張りで、館内に自然光がたっぷり入る開放的な造りでした。

展示物の見学は有料となります。

館内の展示物は基本的に写真撮影NGですが、いくつか撮影OKなスポットが用意されているのはありがたいです。

かつての書斎「漱石山房」が再現されています。

漱石山房は昭和20年(1945年)の山の手大空襲で焼失しています。しかし山房にあった遺品や写真類は一部疎開されていたため、焼失を免れました。

残された写真を解析して壁紙の模様や部屋の広さを特定し、かつての書斎を再現したものがこちらとなります。地道な復元作業だったんでしょうねえ。

回廊を進むと漱石の人形があるのですが、これがリアルでびっくり!

遠目では人が座っているように見え、一瞬どきっとしましたわ、マジで(苦笑)。

こちらは漱石人形と一緒に記念写真が撮れるスポットです。

草稿や書簡など、貴重な資料を展示

館内では「吾輩は猫である」をモチーフにした猫ちゃんが、行き先案内をしてくれています。

2階の展示室ではパネルや映像などにより、漱石の人物像と作品が紹介されています。草稿や書簡、初版本などの貴重な資料展示も多かったです。

地下1階は図書室で漱石作品や関連図書が閲覧できるほか、講座室では講座やイベントも開催されます。

1階には漱石作品や関連図書を読みながら喫茶できるブックカフェ「カフェ・ソウセキ」もあり、漱石の世界に浸って一日のんびり館内で過ごすのも良さそうですね。

漱石山房記念館の詳細情報・アクセス

新宿区立漱石山房記念館

公式ページ

住所:東京都新宿区早稲田南町7(GoogleMapで開く)

開館時間:10時~18時(入館は17時30分まで)

※漱石公園開園時間:4月~9月:8時~19時、10月~3月:8時~18時 / ブックカフェ利用時間:10時~18時(ラストオーダーは17時)

休館日:月曜日(月曜日が休日の場合は、直後の休日でない日)、年末年始(12月29日~1月3日)、その他設備維持のため等の臨時休館日

※漱石公園は年中無休、カフェ・ソウセキは当面の間、漱石山房記念館の休館日および火曜日・水曜日を休業(祝・休日の場合は営業)。

観覧料(通常展):一般300円、小・中学生100円

※特別展等の開催時の観覧料は、内容により変更、小・中学生は以下の学校休業中については観覧料を免除。土曜日・日曜日、国民の祝日(振替休日を含む)、都民の日(10月1日)、新宿区立小中学校の夏季・冬季・春季休業日

アクセス:

電車)

・東京メトロ東西線「早稲田駅」、1番出口から徒歩約10分

・東京メトロ東西線「神楽坂駅」、2番出口(矢来口)から徒歩約15分

・都営大江戸線「牛込柳町駅」東口から徒歩約15分

車)

・駐車場無し

早稲田のランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

漱石の散歩道マップ

漱石公園の前にあった「漱石の散歩道マップ」より、本日歩いた部分を抜粋。

こちらも参照下さい ◆周辺まち歩きマップ(漱石山房記念館)

古地図と現代地図を見比べながら 江戸のなりたちを巡りませんか?

歴史好きならば、東京の街歩きが楽しくなる一冊!

日本坂道学会・副会長のタモリさんのエピソードをまじえながら、

坂めぐり・歴史めぐりの14のお散歩コースが紹介されています。

夏目漱石ゆかりのスポットを歩いてみませんか?

夏目漱石にゆかりが深い新宿区早稲田を巡ってみましたが、いかがでしたか?

文豪が愛した街は、静かで落ち着いた雰囲気の街でした。

漱石を取り巻くエピソードに出会えたともに、普段歩かない早稲田を知ることができて楽しかったですね。

夏目漱石ゆかりのスポットを、歩きに出かけてみませんか?

記事の訪問日:2021/3/5

新宿の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

新宿の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

近隣スポットもチェック!

あわせて読みたい

新宿の歴史に出会えるスポット巡り!宿場町から平成バブル期まで【東京・新宿区】

東京副都心ともいわれる新宿のイメージはというと、やはり都会的なイメージが強いかと思います。でも、昔の新宿ってどんな感じだったのでしょう?と思ったら出かけてみ…

あわせて読みたい

新宿十二社 熊野神社は、歌川広重も描いた景勝地に鎮座した神社【東京・新宿区】

西新宿には広々として緑に囲まれてた新宿中央公園がありますが、実は江戸時代のこの一帯には大きな池があり、さらには滝が流れる景勝地だったことはあまり知られていな…

あわせて読みたい

開運歩き!新宿山ノ手七福神めぐり、内藤新宿~神楽坂まで【東京・新宿区】

「新宿山ノ手七福神めぐり」は新宿の7つの社寺をめぐり七福神から福を頂く、というものです。コースは新宿御苑近辺から神楽坂までの約7kmで、正月期間のみならず通年開…

あわせて読みたい

知るほど楽し!新宿歴史博物館で新宿の昔を紐解こう【東京・新宿区】

新宿といえば都内でも有数の都会のイメージの街ですが、昔はどんな場所だったのでしょうね?そんな疑問に答えてくれそうな、新宿区立の博物館「新宿歴史博物館」を訪ね…

芸術家のゆかりのスポットをさらにチェック!

あわせて読みたい

新宿・落合で林芙美子・佐伯祐三・中村彝の3記念館をめぐる【東京・新宿区】

大正・昭和初期にはまだ郊外の雰囲気が残っていた新宿の落合。そんな落居の地を愛した芸術家たちの住居やアトリエが、「林芙美子記念館」「佐伯祐三アトリエ記念館」「…

あわせて読みたい

太陽の塔の原点がここに。岡本太郎の息遣いを感じる「濃密すぎるアトリエ」体験記【東京都港区】

1970年の大阪万博で世界を驚愕させた「太陽の塔」。その巨大なエネルギーが産み落とされた場所が、南青山の住宅街にある「岡本太郎記念館」です。ここは岡本太郎が没す…

<a href=”//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3694017&pid=890454465″ rel=”nofollow noopener” target=”_blank”><img src=”//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3694017&pid=890454465″ border=”0″></a>

クラブツーリズムはバスツアーやテーマ旅行が充実!