江戸時代は交通の要衝にあったため、日光街道の中では比較的大きな規模の宿場町だった「幸手宿」。

幸手は日光街道と、徳川将軍家が日光社参時に使用する日光御成道が合流する重要地点でもあった。そのため、将軍の御殿所として利用された寺院もあり、今も当時の勅使門が残っています。

そんな幸手宿があった旧日光街道を、かつての宿場町の面影を探して歩いてみた。

目次

旧日光街道 幸手宿を歩く

幸手は日光街道と日光御成道が合流する地

江戸時代の五街道のひとつである日光街道は、江戸日本橋から徳川家康公を祀る日光山東照宮への主要道路として整備された、全長約142kmに及ぶ街道です。

幸手宿は日光街道としては江戸から6番目の宿場町。

日本橋を出て千住宿を過ぎると、次の宿場町からは現在の埼玉県域に入り草加宿・越ヶ谷宿・粕壁宿・杉戸宿・幸手宿・栗橋宿と続きました。

徳川将軍家が日光社参をおこなうための「日光御成道」という脇街道がありましたが、幸手宿の手前でその日光御成道と日光街道が合流することから、幸手宿は日光街道における重要地でした。

本日は宿場町の面影を探しつつ、旧幸手宿だった街を歩いてみます。

\ 1つ手前の杉戸宿の記事はこちら!/

\ 1つ先の栗橋宿の記事はこちら!/

桜の名所・幸手権現堂桜堤で知られる幸手

東武線幸手駅

東武線幸手駅

本日の街歩きは、東武鉄道の幸手駅東口からスタート。

幸手(さって)といえば有名なのが「幸手権現堂桜堤」。桜の季節には約千本のソメイヨシノが1kmにわたり咲き誇る、関東でも有数の桜の名所です。

\ 権現堂桜堤の桜の様子はこちら!/

ところで駅前でちょっと面白いものを見つけた。

それは、マラソンのオリンピック金メダリストである高橋尚子さんほかの、手形とサインのある看板。

花見にいらしたのかな?と思ったのですが、後で調べたらこれは「ハッピーハンド」というものらしい。何それ?ですよね(苦笑)。

幸手を英語に直訳した”幸=ハッピー”と”手=ハンド”にちなみ、毎年市民に感動を与えた人物を投票で選出し、その方の手形をモニュメントにして展示しているそうだ。

う~む、市名にちなんでなかなか手が込んだことをしてるんですね、幸手市。

駅周辺は古河公方の家臣 一色氏の元陣屋地

幸手の歴史をたどると室町時代以降のこの地は、古河公方の家臣だった一色氏の領地でした。

戦国時代から江戸時代前期にかけて、現在の幸手駅周辺には一色氏の陣屋(幸手城)が築かれていたという記録が残ります。

駅前にある「一色稲荷神社」は別名・陣屋稲荷とも呼ばれており、かつて陣屋内の氏神として祀られていたと伝わる。

現在の駅周辺には土塁などの城跡の面影はありませんが、周辺には城跡の名残りである城山や陣屋という地名が残っています。

日光街道と日光御成道の合流点にあった幸手宿

駅前の道を直進すると、程なく幸手駅入口の交差点にぶつかり旧日光街道と交差する。

旧街道を南にちょっと歩いた場所に「神明(しんめい)神社」があるが、この辺りが幸手宿の南側(杉戸宿・江戸方面側)の入口にあたる場所。

幕府の掟書などを掲示する「高札場(こうさつば) 」も、当時ここに設置されていた。

この幸手宿の入口より1kmほど西側手前の上高野が、日光街道と日光御成道の追分(合流点)でした。

日光御成道(おなりみち)

将軍の日光への行程は、主に中山道の本郷追分(現東京都文京区)から日光御成道に入り、幸手(現埼玉県幸手市)で日光街道に入って日光に至るルートが一般的でした。

神明神社は江戸時代の中期に建立された神社。

境内の菅谷不動尊は「たにし不動尊」ともいわれ、眼病の人がたにしを描いた絵馬を奉納祈願することにより御利益が頂けると伝わります。

たにしって川にいる貝のあれですよね?ちょっと変わった風習ですね。

幸手に2度宿泊した明治天皇

新明神社の向かいには「明治天皇行在所跡(あんざいしょあと)」の碑があります。明治天皇は巡幸の際に、2度幸手に宿泊している。

明治9年(1876年)の東北地方への巡幸の際は幸手宿本陣だった知久家を、明治14年(1881年)の山形・秋田・北海道への巡幸の際は幸手宿右馬之助町(現、中1丁目)の中村家をそれぞれ行在所としました。

日光街道で3番目の規模だった幸手宿

日光道中分間延絵図

日光道中分間延絵図

ここで幸手宿の概要を見てみましょう。

写真は駅前にあった幸手宿の案内パネルで、元は文化3年(1806年)にまとめられた「日光道中分間延絵図」だ。

幸手宿の概要

天保14年(1843年)の記録によると、幸手宿は長さ9町45間(約1km)の区間にあり、道幅は6間(約10.8m)。962軒の家屋に3,937人が住んでおり、本陣は1軒、旅籠は27軒あった。

これは城下町に併設された宿を除くと、日光街道では千住宿・越ヶ谷宿に次ぎ3番目の規模を誇りました。

宿場は南側から右馬之助町・久喜町・仲町・荒宿と続く、4つの町で構成されていた。

開宿当初は久喜町(本陣などがあった)と仲町が宿の中心で、荒宿・右馬之助町は後から宿に組み込まれとのこと。

小島商店

小島商店

それでは、かつて宿場町だった旧日光街道を、栗橋宿方面(日光方面)に歩いてみます。

街道沿いには昔の面影を感じさせる古い造りの家屋が、ポツリポツリと点在。ずらっと並んでいる感じではないですね。

写真の「小島商店」は昭和初期の建物とのこと。

武村家

武村家

こちらの「武村家」も昭和初期の建物だそうです。

おくの細道で松尾芭蕉も幸手に立寄り

「永文商店」の建物は、大正から昭和にかけて築造された木造2階建ての看板建築。

店の創業は明治36年(1903年)で、100年以上にわたり食品の流通業を営んでいます。

江戸時代、幸手宿にはさまざまな旅人が行き交いましたが、俳諧師として有名な松尾芭蕉もその一人でした。

幸手宿に立ち寄った松尾芭蕉と河合曽良

元禄2年(1689年)、松尾芭蕉と弟子の河合曽良(そら)は、おくの細道紀行で幸手宿に立ち寄った。

旅を終えた4年後の元禄6年、深川芭蕉庵での十三夜連句会で、芭蕉と曽良は旅路を思い起こして幸手に関連する句を詠んでいます。

芭蕉の句「幸手を行かば 栗橋の関」

曽良の句「松杉を はさみ揃ゆる 寺の門」

芭蕉は、幸手とこの先にある栗橋の関所を題材にしていますね。

壁面のトタン部分には二人の旅路の様子と句が記されており、宿場町情緒を感じさせます。

街道沿いの商家の造りには、間口が狭く奥行が長い特徴があった。これは江戸時代の宿場税が、通りの間口の広さに対して掛けられたため。

永文商店にもそのような特徴があり、一番手前が店舗、次が住居、一番奥に倉庫が連なります。

そんな中で活躍したのが、敷地内のトロッコ。

建屋の横にレールが見えますが、この上を走るトロッコは戦前から使われ、現在も現役で活躍しているそうですよ!

宿場の重要施設だった本陣・問屋場

千坪の屋敷だった「本陣知久家跡」

旧宿場エリアの丁度中間地点の辺りに、「幸手宿本陣 知久家跡」の案内板がありました。

本陣を営んだ知久家は、本陣のみならず問屋・名主をあわせた三役を兼ねていたそうで、幸手宿では重要な役割を果たした家柄でした。

明治天皇も宿泊されという当時の屋敷の広さは、千坪もあったそうですよ。

案内板はだいぶ傷んでいるので、修復して欲しいですね。

本陣とは?

本陣は天皇の勅使・公家・大名、公用で旅をする幕府の役人などが宿泊するための、現在風にいえば高級旅館。本陣と脇本陣は一般の旅籠屋と違い、門・玄関・書院を設ける特権があった。

本陣跡には、現在は老舗の鰻屋が建っています。

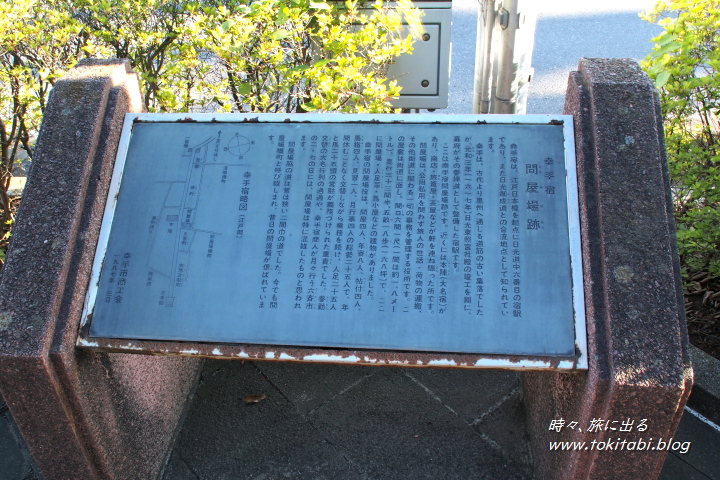

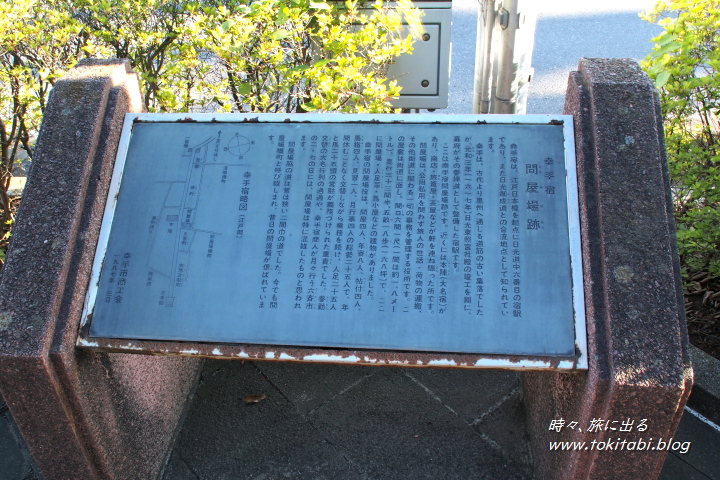

「問屋場跡」問屋場は宿場町の管理役場

道路越しの本陣跡向かいには、「問屋場」跡を公園にしたポケットパークと呼ばれる場所があった。

問屋場は、街道に関わる事務をおこなう役所のことです。

以下案内板より抜粋。

幸手宿の問屋場役は、問屋4人・年寄り8人・帖付4人・馬指4人・見習1人・月行事4人の総勢25人で構成されていた。

年間休むことなく交替しながら業務を続け、人足25人と馬25頭の常駐が義務づけられました。

結構大人数の組織だったんですね。役人に選ばれと結構大変そうだが。。。

問屋場の業務

問屋場は宿場の中では重要な施設で、大きく2つの業務がありました。

(1)人馬の継立の業務で、幕府の公用旅行者や大名などが宿場を利用する際、荷物を次の宿場まで運ぶのに必要な馬や人足の手配をおこなうもの。

(2)幕府公用の書状や品物を次の宿場に届ける継飛脚(つぎびきゃく)業務。

問屋場跡の裏手には蔵を備えた大きな屋敷が見えた。昔からの商家の御宅でしょうか。

「聖福寺」勅使門を5人の徳川将軍がくぐったかも!?

宿町の北側に位置する「聖福寺(しょうふくじ)」は、応永年間(1394~1428年)の創建と伝わる寺院。

江戸時代、日光社参の際の徳川将軍や天皇の使いの例弊使が、道中の休憩をするための御殿所が境内に設置されていたそうなんですよ。

徳川将軍の公式史書である徳川実紀・続徳川実紀によると、寛永19年(1642年)には3代将軍家光が、寛文3年(1663年)には4代将軍家綱が、享保13年(1728年)には8代将軍吉宗が、安永5年(1776年)には10代将軍家治が、天保14年(1843年)には12代代将軍家慶が、それぞれ聖福寺で昼の休息を取ったことが記載されています。

そして「勅使門(ちょくしもん)」と呼ばれる唐破風造りの四脚の山門が残っていますが、当時は将軍と例幣使以外は通行できない門でした。

扉には菊の紋様が刻まれています。

もしかしたら徳川家光をはじめ、5人の将軍がこの門をくぐったのかもしれませんね!

聖福寺の参道にあったのが、松尾芭蕉と河合曽良の句碑。

刻まれていたのは永文商店の壁面にも記されていたあの句です。

曽良は「松杉をはさみ揃ゆる寺の門」と詠っていますが、句で詠われた門はこの聖福寺の勅使門のことだったといわれています。

「正福寺」 日光道中道標と権現堂河岸

聖福寺と隣接するこちらの寺院も、表記は違えど同じ呼び名の「正福寺 (しょうふくじ)」。偶然なんだろうか?

正福寺には慶安2年(1649年)に、のちの徳川4代将軍家綱が将軍に就任する以前の9歳の時に宿泊した、という記録が残っています。

その境内には、宿場町時代の面影を感じさせる、「日光道中道標」が残ります。

向かって左側には”日光道中”と彫られている。

右側には”ごんげんどうかし”と彫られています。”かし”は”河岸”で、船着き場の方向を指すもの。

権現堂河岸は幸手宿に近い中川・権現堂川の合流点に立地した、かつての水運の拠点です。

米・木材・薪炭などを江戸へ輸送し、塩や紙などを地方へ供給しました。

陸運の発達とともに明治以降衰退。

現在は幸手権現堂桜堤という名が残り、桜の名所として知られます。

義賑窮餓之碑

義賑窮餓之碑

もう一つ注目したいのが、県指定文化財の「義賑窮餓之碑(ぎしんきゅうがのひ)」。

天明3年(1783年)に浅間山が大噴火を起こした際、周辺では大飢饉が発生した。その際、幸手宿の豪商21人が金銭・穀物を出し合い難民の救済にありました。

この善行が当時の関東郡代・伊奈忠尊に伝わり建てられたもの。

「幸手一里塚跡」 日本橋から12里地点

この「一里塚跡碑」が立つ辺りが、幸手宿の北端です。

一里塚は旅行者の目印として約4kmごとに造られた塚のこと。荷役人が賃金計算をする際、距離基準としても使われたようだ。

主要な街道に設置された一里塚ですが、幸手の一里塚は日本橋から12里(約47km)を示すものでした。

現在は石碑と案内板が残るのみですが、かつては約9m四方の塚がありその上に榎の木が植えられていた。

「上庄かふぇ」 国登録文化財の古民家でランチ

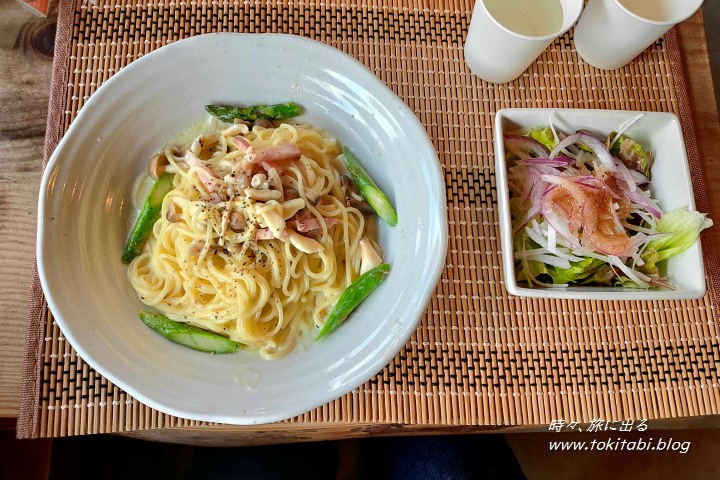

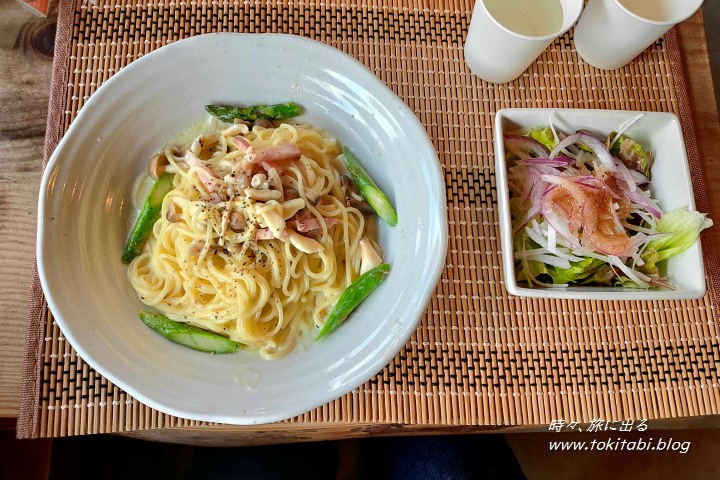

旧宿場町を歩いた後は、古民家カフェ「上庄(うえしょう)かふぇ」でランチ。最初に立ち寄った神明神社の隣の場所にあります。

江戸時代末期のスタイリッシュな感じの蔵造りで、「岸本家住宅主屋」の名で国有形文化財に登録されている貴重な建物だ。

醤油醸造業を営んだ商家の一部を、蔵造りの風情を残しつつリノベーションされています。結構広いです。

店内には内蔵があり、中も客席になっているのがちょっと面白かった。

食事のメニューは洋食系で、モチモチ食感が楽しめる生パスタが売り。店内はなかなかの賑わいでした。

上庄かふぇ

公式ページ

住所:埼玉県幸手市中2-1-9(GoogleMapで開く)

営業時間:9:00~18:00 定休日:不定休

アクセス:

電車)東武「幸手駅」から徒歩5分

幸手のランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

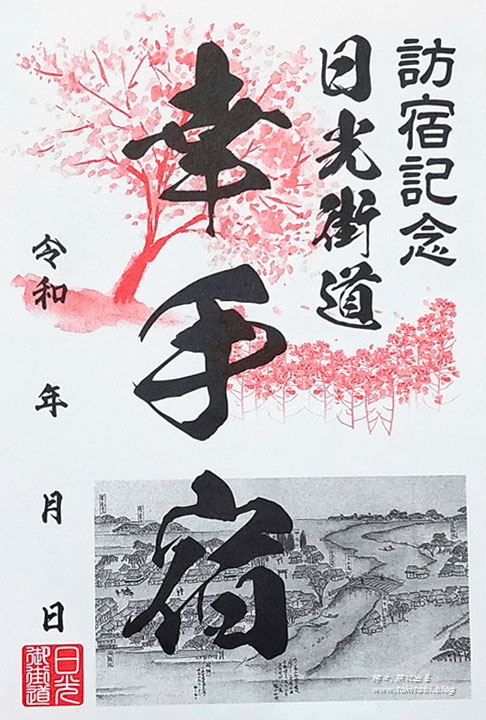

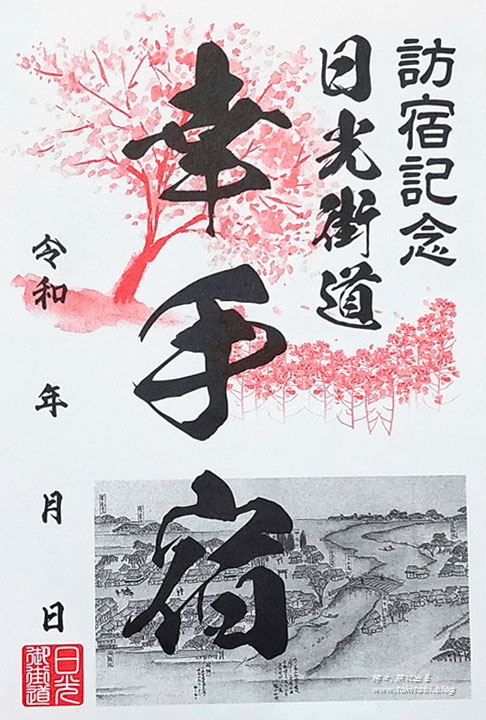

宿場町歩きが楽しくなる「御宿場印」の紹介

日光街道の旧宿場町では、御宿場印の販売がおこなわれています。

歩いた記念に集めると、宿場町歩きが楽しくなりますよ!

幸手宿御宿場印の販売場所

■幸手市勤労福祉会館

住所:埼玉県幸手市中3丁目1-35(GoogleMapで開く)

販売時間:9時~17時(休館日を除く)

■幸手市役所商工観光課窓口

住所:埼玉県幸手市東4丁目6-6(GoogleMapで開く)

販売時間:9時~17時(閉庁日を除く)

販売価格:1枚 300円

\ 日光街道御宿場印についての詳しい記事はこちら!/

幸手へのアクセス

幸手へのアクセス

電車)※最寄駅・東武「幸手駅」

■浅草・北千住方面より

・東武線「南栗橋行」急行又は区間急行、区間準急の電車を利用。

「浅草駅」から約60分、「北千住駅」から約45分

※久喜行及び館林行の急行又は区間急行利用の場合は、東武動物公園駅で乗り換え。

■大宮方面より

・東武アーバンパークライン(野田)利用で、「春日部駅」で南栗橋行の急行又は区間急行、区間準急の乗り換え。

※大宮駅から約45分。

車)

・圏央道「幸手IC」が市の中心部にあり。

・東北自動車道「久喜IC」から幸手市中心部までは約20分。

幸手市で作成された「幸手宿まちあるきマップ」を入手して歩くと便利です。(幸手市のホームページを参照下さい。)

幸手駅前レンタサイクルについて

住所:埼玉県幸手市中1-14-8(GoogleMapで開く)

取扱い店:井草自転車預り所

料金:1台400円(1回)

貸出し時間:8時~17時

定休日:第2・第3日曜日

※予約の受付は無し

日光街道や奥州街道を歩いてみませんか?

持ちやすさや見やすさを考慮した、ハンディサイズがありがたいガイドブック。

古地図と現代地図を見比べながら 江戸のなりたちを巡りませんか?

歴史好きならば、東京の街歩きが楽しくなる一冊!

周辺おすすめスポット(権現堂桜堤ほか)

権現堂桜堤

千本のソメイヨシノが1kmに渡って続く、桜の名所。

桜の季節以外にも梅雨の時期のアジサイ、秋の曼珠沙華など、さまざまな花が通年楽しめます。

あわせて読みたい

権現堂桜堤、千本桜と菜の花のコラボレーションは幻想的【埼玉・幸手市】

埼玉県幸手市の権現堂公園の桜堤は、関東でも有数の桜の名所として知られます。桜の季節になると、千本のソメイヨシノが1kmに渡って咲き誇り訪問者を魅了します。そして…

日光街道 杉戸七福神めぐり

日光街道沿いの杉戸町の七福神を祀る寺院をめぐり、七つの福を頂きます。

スタンプラリーが通年用意されているので、楽しくめぐれますよ!

あわせて読みたい

日光街道 すぎと七福神めぐり、スタンプラリーで楽しく開運!【埼玉・杉戸町】

五街道の一つである日光街道沿いにある埼玉県杉戸町は、江戸時代には宿場町「杉戸宿」として栄えました。そんな街道沿いの寺院にある七福神を巡拝するのが、「日光街道…

さらに「埼玉県」に関する記事を探す

幸手周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

幸手周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

幸手の旧宿場町を歩いてみませんか?

旧幸手宿の南の端から一里塚までは約1km程度なので、のんびり歴史散策するには程好いエリア。

昔の江戸時代の建築物がどどん!と残っているわけではありませんが、街道沿いには説明板が整備されており、かつての日光街道と宿場町の歴史をたどることができました。

幸手権現堂桜堤は桜の名称ですが、桜のみならず四季折々の花が楽しめるスポットなので、花模様にあわせての訪問もオススメです。

幸手宿のあった旧街道沿いを歩いてみませんか?

記事の訪問日:2021/5/7

記事の訪問日:2021/5/7

<a href=”//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3694017&pid=890454465″ rel=”nofollow noopener” target=”_blank”><img src=”//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3694017&pid=890454465″ border=”0″></a>

クラブツーリズムはバスツアーやテーマ旅行が充実!