埼玉県東松山市にある「岩殿観音 正法寺」は森に囲まれた丘陵地に佇んでおり、山寺のような雰囲気を持っている古刹です。

坂東三十三所観音霊場の10番霊場に数えられる正法寺は、鎌倉幕府の有力御家人の一人だった比企能員ゆかりの寺院で、観音堂には源頼朝の妻・北条政子の守り本尊が安置されています。

比企能員と鎌倉幕府との繋がりの歴史を紐解きながら、境内の見どころを紹介。

目次

「岩殿観音 正法寺」鎌倉幕府御家人・比企能員が中興した寺院

「鎌倉殿の十三人」の一人、比企能員のゆかり地

令和4年(2022年)のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」は、鎌倉幕府初代将軍・源頼朝や執権・北条義時を中心に、幕府成立に至る戦いや政権内部の権力争いが三谷幸喜氏の脚本によって描かれています。

物語の舞台の中心が関東となっているため、関東在住者からすると、登場する武蔵武士のゆかり地を実際にめぐってみる楽しみがあったりもします。

ということで今回訪問したのは、鎌倉幕府の有力御家人の一人だった比企能員(ひきよしかず)のゆかり地です。

比企氏は源頼朝の鎌倉幕府成立に一族を挙げて貢献し、能員はその当主として頼朝からの厚い信頼を受けました。

かつて比企能員の館があった埼玉県東松山市にある、比企能員との関係が深い「岩殿観音 正法寺(しょうぼうじ)」を紹介します。

\ 鎌倉幕府の有力御家人・畠山重忠のゆかりのスポットについてはこちら! /

「岩殿観音 正法寺」坂東三十三所霊場の10番札所

森に囲まれた丘陵地にたたずむ「岩殿観音 正法寺」は、山寺のような雰囲気を持つロケーションにありました。

正法寺の正式名称は「巌殿山 正法寺(いわどのさん しょうぼうじ)」で、観音霊場「坂東三十三所観音霊場」の10番霊場に数えられます。

この坂東三十三観音霊場の整備に深く関わったといわれるのが、観音信仰に篤かった源頼朝。

この霊場の選定に関して、比企能員の領地からはこの正法寺をはじめ、第9番の慈光寺・第11番の安楽寺の3つの寺院が選ばれており、ここでも源頼朝に対する比企氏の影響力があったことが伺えます。

坂東三十三所観音霊場

鎌倉時代初期に源頼朝の武運長久を祈念して整備されたと伝わる観音霊場巡礼で、相模・武蔵・上総・下総・常陸・上野・下野など関東一円に広がっているのが特徴です。観音信仰の高まりとともに、西国三十三所を模して成立したとされます。

鎌倉・長谷寺や浅草寺など著名な寺院を含み、中世以降庶民の信仰巡礼として広がりました。

寺院の入口には、歴史を感じさせる仁王門が建っていました。

本堂や霊園はこの門の右手にあるのですが、寺院の中心となる観音堂は門の先の急な石段を登った上にあります。

岩殿観音の歴史は古く、その創建は奈良時代です。

養老2年(718年)、諸国を行脚する高僧・逸海上人が岩殿山に観音菩薩像を安置し、その傍らに作った正法庵という草庵がその起源といわれます。

鎌倉時代には比企能員が頼朝の庇護のもと、頼朝の妻・政子の守り本尊を安置し中興しました。

「仁王門」かつては運慶作の仁王像を収めた

仁王門にはもともと、平安時代から鎌倉時代にかけて活躍した仏師・運慶の作とされる仁王像が収められていたそうだ。

ですが近年の解体修理により、これは江戸時代に焼失していたことがわかったとのこと。それは残念ですねえ。

現在の仁王像は、江戸時代の文化年間(1808~1814年)に再建されたものとのこと。

境内へと続く石階段の途中には、武蔵松山城の城主・上田朝直が岩殿山一帯の草木の刈り取りを禁じた高札の復元がありました。

この地が神聖な地と見なされていたことが分るとともに、この地域が武蔵松山城の影響下にあったことが伝わってきます。

比企尼が築いた源頼朝と比企氏の強い絆

登った石段を振り返えると見えてくるのが、みごとに一直線に延びた参道。

観音巡礼が盛んになった室町時代頃から、一帯は門前町として賑わいました。

そして戦国時代後期になると多くの大伽藍を構えるようになり、門前には僧侶のための宿舎である僧坊が66軒もあったそうですよ!この数は凄いですね。

しかし永禄年間(1558~1570年)には武蔵松山城の戦火により、伽藍はことごとく焼失します。

その後は江戸時代に向けて、徐々に再建されてゆきました。

\ 武蔵松山城の詳細記事はこちら!/

広々とした境内には、坂東三十三所観音霊場の石碑が立っていました。

ところで、比企氏と源頼朝の信頼関係が深かったことは冒頭に書いた通りですが、実はその背景には「比企尼(ひきのあま)」の存在がありました。

源頼朝と比企尼について

源頼朝は久安3年(1147年)に誕生し、当時の習慣に従い乳母によって養育されます。その乳母となったのが、藤原秀郷の流れを汲む比企遠宗の妻・比企尼です。

比企遠宗は武蔵国比企郡を治める小代官で、比企郡に一族の基盤を形成していました。

平治元年(1160年)の「平治の乱」で父・源義朝が平清盛に討たれたため、源頼朝は伊豆へ配流されます。

その頼朝に対し 比企郡に移った比企尼は収穫された米を送るなど、20年間にわたり生活の支援を続けました。

源頼朝はこの比企尼の支援により、流人としての苦境を耐え抜きました。

この援助がなければ鎌倉幕府創設もなかったともいえ、源頼朝の比企氏に対する厚い恩義につながっています。

水子地蔵と修行大師

水子地蔵と修行大師

源頼朝は比企尼の縁から、その甥である比企能員を側近として重用します。

能員は源頼朝の嫡男・源頼家の乳母父となり、頼朝没後は2代目将軍・頼家のもとで十三人の合議制の一員として政務に参与しました。

さらに、頼家の側室となった能員の娘・若狭局が一幡を出産し、頼朝の外戚として権勢を得ます。

しかし一幡への政権移行を恐れた北条義時によって、建仁3年(1203年)に比企能員は誅殺され、一族もろとも滅ぼされてしまいました。

武家社会だけあって、殺伐とした政権争いだったようですね。。。

鐘楼は市内最古の木造建築物

萱葺き屋根が時代を感じさせる「鐘楼」は、元禄15年(1702年)築のもの。

これは東松山市内で最も古い木造建築とのことで、市の文化財に指定されています。

「銅鐘」の方は楼よりも更に古い元亨2年(1322年)に造られており、こちらは県の重要文化財に指定されているもの。

天正18年(1590年)に豊臣秀吉軍が関東征伐で攻め込んできた際、小田原北条氏(後北条氏)の家臣だった大道寺政繁(だいどうじまさしげ)がこの鐘を引きずりまわして打ち鳴らし、軍勢の士気を鼓舞したと伝わります。

その時に付いたとされる傷が鐘には残っており、引きづり銅鐘とも呼ばれています。

大道寺政繁(153?–1590年)

戦国時代から安土桃山時代にかけての武将で、北条氏康・氏政に家臣として仕えました。

鉄砲の運用に長じるなど武勇に優れ、北条軍の重臣として主要合戦のほとんどに参戦して多くの武功を挙げた。

天正18年(1590年)の小田原城の陥落の後、切腹を命じられ絶命しています。

観音堂には北条政子の守本尊を安置

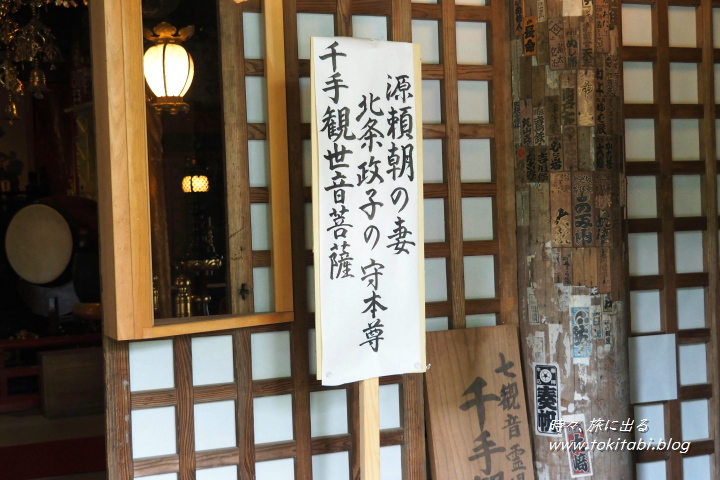

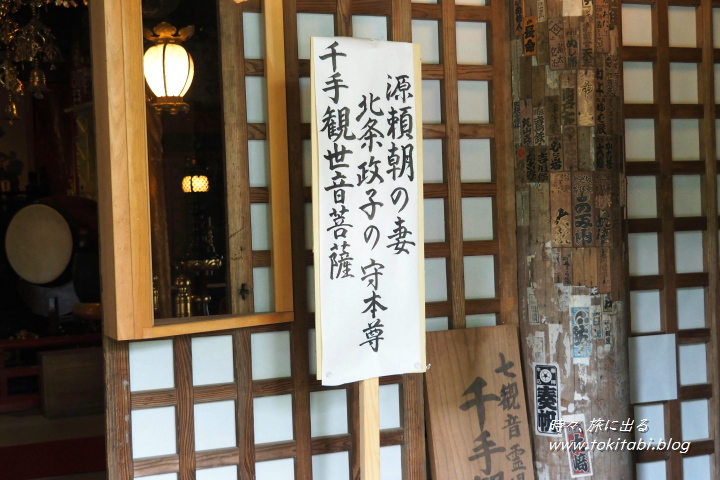

こちらの「観音堂」が正法寺の中心的な建物です。

現在の観音堂は、明治時代に他所から移築されてきたもの。江戸後期の建物とされ、年代を感じさせます。

お堂の正面には親切に「北条政子の守本尊・千手観世音菩薩」の案内書きがあります。

ではありがたく拝観させて頂きましょう。

覗いた先に千手観音菩薩坐像が見えました。

見えているものは御本尊の身代わりの前立本尊(まえだちほんぞん)で、御本尊は秘仏として奥の厨子に納められています。

室町時代に作られた御本尊は青銅製のもので、12年に一度午歳(うまどし)の時に直接拝むことができるとのこと。実物も一度拝見してきたいものですなあ。

観音堂の外観は多くの彫刻で装飾されており、見応えがあります。

こちらは舟から突き落さ落とした男と落とされた男だと思うのですが、というシチュエーションなんでしょうね?描写がみょ~にリアルで非常に気になりました。

こちらはお堂の隅で参拝者を見守る木製の「おびんずるさま」。

おびんずるさまには、撫でるとその部分の病気が治るという言伝えがあります。

岩場に並ぶ四国八十八ヶ所と日本百観音の写し本尊

観音堂の裏手は山肌を露出した崖になっており、岩殿観音の名に相応しい荒々しい景観が見られました。

この凝灰岩の崖は自然のものではなく、一説によると古墳時代に石棺を造るために削られたもの、ともいわれています。この寺院には様々な時代の歴史が眠ってますねえ。

その切立った岩肌には、四国八十八ヶ所と日本百観音の写し本尊が納められていました。

日本百観音は、西国三十三ヶ所・坂東三十三ヶ所・秩父三十四ヶ所をあわせた計100箇所の観音巡礼のこと。

ここで参拝するとその全てを巡礼したのと同じ功徳が頂けるということで、ありがたく参拝させて頂きましたよ。

「薬師堂」徳川家康よりの寺領25石を受けて建立

観音堂の手前にある「薬師堂」には、病気平癒などの効験を持つ薬師如来像が安置されています。

元々の薬師堂は、天正19年(1591年) に徳川家康より寺領25石の寄進を受けた際に建立されました。

しかしこれは寛永年間(1624~1645年)に焼失。その後に再建されたのが現在の堂です。

御本尊が御開帳される寅年が本年ということで、金色に輝く御本尊を直接拝見できました。

その周囲は十二神将(じゅうにしんしょう)像によって守護されていました。

そして左側の閉じられた厨子(ずし)の中には、明治20年に長野の善光寺より分身が安置された一光三尊阿弥陀如来が安置されているとのこと。

令和4年の本年は、7年に一度の善光寺の如来像の御開帳がありました。こちらの如来像もそれに併せて、4月3日~6月29日まで開帳されたんだそうだ。で、本日はいつか?というと7月3日。

一週間早く訪問してれば両尊開帳が一度で見れたのかあ、惜しい!両尊が同時に御開帳されるのは、なんと84年に一度なんですって!う~む、リサーチ不足が実に悔やまれました。

「百地蔵堂」空海作の地蔵菩薩

薬師堂の右手にあるのは「百地蔵堂」。

中央に弘法大師空海の作とされる地蔵菩薩が祀られており、それを囲むように100体のお地蔵さまが祀られています。

こちらも御本尊は厨子に入っており、直接は見えませんでした。

「大銀杏」凄い根張り!樹齢700年の御神木

観音堂傍の御神木の「大銀杏」は凄い迫力!入り組んだ根の部分を見ると、精霊でも住んでそうな雰囲気ですわ。

推定樹齢700年越えのご長寿な大木で、健康長寿の御利益があるとされているのも納得。東松山市の指定天然記念物に指定されています。

岩殿観音 正法寺の詳細情報・アクセス

岩殿観音 正法寺

公式ページ

住所:埼玉県東松山市岩殿1229(GoogleMapで開く)

アクセス:

電車)・東武東上線「高坂駅」下車、西口から鳩山ニュータウン行きバス「大東文化大学」下車、徒歩10分

車)・関越自動車道「東松山IC」から川越・川島方面へ20分

坂東三十三観音と他の寺をあわせた、関東の百寺を紹介。

「地球の歩き方シリーズ」なのでしっかりした内容!

「判官塚」比企能員の冥福を祈る塚

岩殿観音の参拝を終えて参道へ出てみました。

参道沿いの各戸には屋号が掲出されており、往年の門前町の雰囲気を偲ばせます。

この参道沿いには比企能員ゆかりの「判官塚」があるとのことで、立ち寄ってみます。

参道を数百メートル程進むと判官塚の小さな看板を発見。駐車スペースもありましたよ。

看板の矢印に従って、こちらの丘を登ってゆきます。

そして登った先のひっそりとした場所に立つのは、「比企大神」の額が掛かる石鳥居。その先に石造りの小さな祠がありました。

「判官塚」と呼ばれるこちらは、健保6年(1218年)頃、岩殿山に居た能員の孫である員茂が観音堂の東南の地に塚を築き、能員の菩提を弔ったものと伝わります。判官とは比企能員の役職名のこと。

元々の場所に大東文化大学のキャンパスとなった際、この場所に移設されたものとのことです。合掌。

三谷幸喜脚本の鎌倉幕府を中心とした、権力争いをテーマにした大河ドラマ。

ドロドロとした駆け引き渦巻く人間ドラマを描いた快作!

タモリさんならではの視点で、川越の歴史が解き明かされてゆきます。

読めば出かけてみたくなるはず!

「うどん 竹國」名物・武蔵野うどんの昼ごはん

最後に昼食で立ち寄った、地元で人気の武蔵野うどんの店「竹國(たけくに)」を紹介。

場所は岩殿観音からは1.5km程離れた県道212号沿いで、県内最大級の動物園・こども動物自然公園の入口の真ん前に位置します。

武蔵野うどんは 関東の東京多摩・埼玉西部の地域で生産された小麦粉を使用して打ったうどんのこと。

太めでコシがあるうどんを、温かい肉汁うどんで食べるのが一般的な特徴です。

こちらでも肉汁うどんと、サクサクの天ぷらを美味しく頂きました。

ちなみにこちらのお店は、麺・天ぷら・白米・漬物が食べ放題という出血大サービスな太っ腹のお店。ガッツリゆきたい人にも大満足なお店です。

東松山のランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

岩殿観音へでかけてみませんか?

鎌倉殿の十三人の一人である比企能員ゆかりの古刹「岩殿観音」を紹介しましたが、いかがでしたか?

比企能員は正直、歴史上それほど知られている武将では無いと思います。

しかし、大河ドラマの波及効果により関連する隠れた歴史スポットがクローズアップされて、その土地に出かけ行く楽しみにつながるのは嬉しい事ですね。

鎌倉殿の十三人に関連する武蔵武士のゆかりのスポットに、出かけてみませんか?

記事の訪問日:2022/7/3

東松山周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

東松山周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

近隣スポットもチェック!

あわせて読みたい

箭弓稲荷神社、社殿の彫刻は圧巻!團十郎稲荷など見どころも多い【埼玉・東松山市】

箭弓稲荷神社は奈良時代創建とされる歴史を持ち、古くから多くの武将の崇敬を集めてきました神社です。その箭弓稲荷神社の江戸時代に建築された社殿が、国重要文化財に…

あわせて読みたい

埼玉県最大!「こども動物自然公園」でコアラやレッサーパンダに会おう【埼玉・東松山市】

埼玉県内で一番大きい動物園・東松山市「こども動物自然公園」では、比企丘陵の自然に囲まれた広い園内で、のびのびと暮らす動物達に出会えます。人気のコアラやレッサ…

あわせて読みたい

なぜ山城「杉山城」は築城の教科書と呼ばれるのか?登城して体感してみた【埼玉・嵐山町】

埼玉県嵐山町にある「杉山城」は、自然の地形を生かした戦国時代の平山城で、続日本100名城の一つにも数えられています。城の造りには戦国時代の築城における様々な技巧…

あわせて読みたい

正岡子規も訪れた異形の古代遺跡、吉見百穴の謎を読み解く【埼玉県吉見町】

埼玉県吉見町にある「吉見百穴」は、古墳時代後期に造られた横穴式墓群の遺跡です。百穴と呼ばれていますが、山肌に並ぶその穴の実際の数は200基を優に超え、そのミステ…

さらに「埼玉県」に関する記事を探す

鎌倉幕府関連人物のゆかり地をさらにチェック!

あわせて読みたい

深谷で畠山重忠ゆかり地巡り、重忠公史跡公園や菩提寺ほか【埼玉・深谷市】

大河ドラマ・鎌倉殿の13人でも取り上げられた鎌倉幕府の有力御家人の一人、畠山重忠。その重忠が生誕した埼玉県深谷市のゆかりのスポットを巡ります。畠山重忠の墓所が…

あわせて読みたい

菅谷館跡、畠山重忠館を山内上杉氏が改修した戦国の城郭【埼玉・嵐山町】

埼玉県嵐山町にある「菅谷館跡」は、自然の地形を巧みに生かして築城された戦国時代の城郭跡です。城跡がある場所には、元々は鎌倉幕府の有力御家人・畠山重忠の館があ…

あわせて読みたい

息障院、源頼朝の弟・源範頼の館跡で数奇なその生涯に触れる【埼玉・吉見町】

埼玉県吉見町にある古刹・息障院がある場所には、鎌倉時代、源頼朝の異母弟だった源範頼の屋敷があったと伝わります。現在の「御所」という地名も、一帯が「吉見御所」…

さらに「歴史」に関するスポットを探す

<a href=”//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3694017&pid=890454465″ rel=”nofollow noopener” target=”_blank”><img src=”//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3694017&pid=890454465″ border=”0″></a>

クラブツーリズムはバスツアーやテーマ旅行が充実!