かつて徳川家康は関ヶ原の合戦の戦勝を神田神社に祈願。その後に見事勝利を収め天下を取ります。

以後、神田神社は江戸の総鎮守として崇敬を集めました。

また、江戸時代の神田は町人町としての発展があり、江戸の生活を支えた商人との結びつきを強く感じさせる神社でもあった。

御祭神でもある平将門の「首塚」にまつわる少し怖い話なども交えながら、神田神社の歴史や見どころについて紹介します。

目次

「江戸総鎮守・神田神社」東京最古の神社の一つ

江戸時代に町人町として発展を見せた神田

三が日もとうに過ぎた1月の上旬、神田神社へ少し遅めの初詣に出かけた。この時期でもまだ結構な数の参拝者が訪れており、さすがは人気のある神社。

両側をビルに挟まれた参道が、なんとも都心の神社らしい佇まいだ。

神田明神の呼び名でも広く知られますが、明治時代に改名された神田神社が現在の正式な社名です。

ですが、地元では今でも親しみを込めて、”明神さま”と呼ばれているようですね。

氏子の範囲は神田・日本橋・秋葉原・大手丸の内、さらに旧神田・築地魚市場までおよび、その町会の数は108に上るという。まさに東京都心を代表する一社といえます。

現在の神田はオフィス街ですが、江戸時代は東部には町人地があり、西部は武家地だった。

当時、江戸城外郭門の一つとして神田川に配置された神田橋門の近くには、水運の拠点となる荷揚げ場があった。

加えて神田は、神田川と日光御成道が交差する交通の要衝地であったため、商業の町として発展します。

江戸を代表する材木問屋の町である佐久間町をはじめ、鍛冶町や藍染職が集まる紺屋町などを形成。

また、幕府の御用市場になった青物市場は、駒込・千住とならぶ江戸三大市場の一つにまで発展した。

神田神社はそんな江戸の衣食住を支えた町人達より、篤い崇敬を受けてきました。

「隨神門」 松下幸之助奉納の随身像

鳥居を抜けて進むと、短いながらも雰囲気のある参道が続く。屋台も数軒出ていました。

そして参道の先に、神田神社のトレードマークでもある「隨神門(づいしんもん)」が現れる。朱塗りが鮮やかな立派な門ですね!

隨神門は総檜造りの2階建て楼門で、昭和50年(1975年)に昭和天皇の御即位50年記念として再建されたもの。

外周りには古代中国で方位を表し四神と呼ばれる動物、朱雀・白虎・青龍・玄武の彫刻で装飾されている。

1階左右に納められている隨神像は、長崎平和祈念像で知られる北村西望(せいぼう)氏監修によるもの。

そしてその奉納者はというと、かのパナソニックの創業者・松下幸之助氏なんですって!

財界とも強い結びつきがある神社であることを伺わせます。

正月期間は随神門からの入場はできないので、脇にある門を抜け境内へ。

「江戸総鎮守 神田神社」徳川家康が関ヶ原の戦勝祈願

当日は1月9日の訪問でしたが、御神殿前には参拝の列ができていました。三が日の行列はおそらく凄いんでしょうなあ。。。

神田神社は天平2年(730年)に出雲氏族による創建と伝わり、江戸東京の中でも最も歴史のある古社の一つです。

そして、江戸時代には徳川将軍家と深い繋がりを持ちました。

慶長5年(1600年)、徳川家康公が天下分け目の関ヶ原の戦いにのぞむ際、神田神社で戦勝を祈願。

すると9月15日の神田祭の日に見事に勝利し、天下統一を果たした。

以後、神田祭りは縁起の良い「天下祭り」とされ、絶やさぬようにと徳川将軍家より命ぜられた。

以降、神田神社は「江戸総鎮守」として、幕府や江戸庶民の崇敬を集めました。

神田神社には三神が祀られている。

神田神社の御祭神

一之宮:大己貴命(おおなむちのみこと)(だいこく様)

ニ之宮:少彦名命(すくなひこなのみこと)(えびす様)

三之宮:平将門命(たいらのまさかどのみこと)(まさかど様)

以上の三神です。

御祭神からは縁結び・商売繁昌・社運降昌・除災厄除・病気平癒など、幅広い御利益が頂けるとのことです。

御神殿と呼ばれる社殿は、拝殿・幣殿・本殿が一体化した権現造り(ごんげんづくり)と呼ばれる建築様式で、総朱漆(うるし)塗り。

屋根部を見上げると、ずいぶんと複雑な構造の建物に見えますねえ。

昭和9年(1934年)に、日本初の本格的な鉄骨鉄筋コンクリート造りの神社建築として造営された。関東大震災により、江戸時代の社殿が焼失したのに伴う再建だった。

この神社建築は当時としてはかなり画期的なもの。神社は木造が望ましい!これは伝統工法に反する!といった否定的な意見もあったようですよ。

御神殿は国登録有形文化財となっています。

神田神社の創建地にある「平将門の首塚」

御神殿の屋根瓦の”火消しの水鳥”

御神殿の屋根瓦の”火消しの水鳥”

御祭神の一人として祀られている平将門。

ここで神田神社も深く関わる、「平将門の首塚」に関するちょっと怖い話を紹介します。

平将門と首塚の話

・平安時代当時、関東の国々は国司の圧政で苦しんでいた。

関東の豪族だった平将門は国府を追放し市民を開放。新国家の樹立を宣言した。これは「平将門の乱」と呼ばれます。

・朝敵と見なされた将門は派遣兵により討伐され、その首は京に送られ河原でさらされた。その際、無念の死を遂げた平将門の首には、不可解な出来事が立て続けに起きたと伝わる。

・その後、首は江戸に運ばれて首塚に納められ供養されます。

しかしその後も将門の怨念パワーは収まらず、首塚を移動しようとするとさまざまな事件が発生。いつしか首塚は大手町ビル街の一角にあるまま、移動されることは無くなったという。

首塚は「将門塚」として、今も大手門にあるビル街の一角に残ります。

そして平将門の首塚がある場所は、実は神田神社の元々の創建地でもあった。

その縁で神田神社に平将門が祀られ、首塚も将門塚例祭などを通して供養している、というわけです。

「日本一の石の大黒様」と斬新アートな「えびす像」

境内には御祭神である大黒様と恵比寿様のご尊像があるが、どちらも超個性的だ。

境内入口付近にある大黒像は、なんと高さが6.6mもある巨大なもの!

石造りの大黒像としては日本一の大きさを誇るとのこと。そりゃデカいと感じるはずだわ。

その手に持つ特大サイズの袋には、沢山の福が詰まっているとお見受けした。すかさず並んで参拝させて頂きましたよ。

一方、こちらの恵比寿様のご尊像は対照的にとっても小さなもの。

サーファーの恵比寿様ですか!?と、従来のイメージを覆すアートな恵比寿像にはビックリ!

製作監修は東京藝術大学の学長さんと聞くと、なるほどと。

海の向こうから渡って来た、知的で繊細な一味違う恵比寿様を表現したものだそうだ。

二つの像からは、新しい文化を積極的に取り込む神田神社の懐の広さを感じた。

「獅子山」江戸時代の名工による石獅子

御神殿の正面両脇を固めている狛犬は、社殿建造と同時期に奉納されたもの。

実はこのように真正面を向く狛犬は珍しいんだとか。

そう言われてみると、狛犬はひょいっと顔をひねって参道側を向いているイメージが思い浮かびますねえ。

御神殿右手の「獅子山」は、親獅子が崖から子を落とし試練を与えるという”子落としの石像”だ。

江戸時代末期に、武州下野の名工が手掛けたものとのこと。

子獅子一体は残念ながら関東大震災で崩壊しており、復元により新調されている。 その一体は写真下の白っぽい狛犬で、危く見逃しそうだった。

天下祭「神田祭」は江戸三大祭の一つ

御神殿の左手に移ると、神田祭に関する展示施設「祭祀殿・資料館」がある。

3階建ての大きな建物で、2階には神田祭に関する資料、3階には神宝を公開・展示している。

扉が開かなかったので休み?と思いましたが、後で確認したら、別棟の文化交流館から地下通路を使って入るという、変わった入館ルートでした。拝観は有料です。

「神田大明神御祭図」 歌川貞重作(出典:国立国会図書館)

「神田大明神御祭図」 歌川貞重作(出典:国立国会図書館)

祭礼である神田祭についてご紹介。

神田神社を代表する神事である神田祭は、祇園祭(京都府・八坂神社)・天神祭(大阪府・大阪天満宮)とともに、日本三大祭りの一つに数えられる。

また、山王祭(日枝神社)・深川祭(富岡八幡宮)とともに、江戸三大まつりとも言われる。

神田大明神御祭図に描かれているのは、江戸時代後期の神田祭の様子。

当時の神田祭は、2基の神輿と36番45本前後の山車などによる行列が練り進むという、実に壮大なもの。

江戸城への入城が許され徳川将軍も上覧したことから、日枝神社の山王祭とともに「天下祭」と呼ばれました。

絵図には石垣が見えるので、まさに江戸城内に入っている場面のようですね。

御神殿の北側裏手の「鳳輦・神輿奉安殿(ほうれん・みこしほうあんでん)」は神輿の奉安所。

神田祭で大己貴命がお乗りになる一之宮鳳輦と、少彦名命がお乗りになる二之宮神輿、そして神田明神大神輿の3基が奉安されています。

現在の神田祭は2年に一度の開催となっている。

祭祀殿・資料館

開館日:9時〜16時(最終受付15時45分)

拝観料:大人500円、学生300円、中学生以下無料

「江戸神社」太田道灌も崇敬、江戸最古の地主神

御神殿を取り囲むように、境内社や石碑などが続いています。

こちらはポニーの神馬・明(あかり)ちゃん、かわいいなあ。名前は”明神”から頂いたとのこと。

神社では神馬舎を時々見かけますが、実際に馬がいるのは案外珍しい気がする。

水神社

水神社

「水神社(魚河岸水神社)」は魚市場が日本橋にあった頃に、市場の守護神として祀られたもの。

後に築地に移った市場内にも水神社への遙拝所がつくられ、神事が続いたとのことです。

江戸神社

江戸神社

こちらは、いかにも江戸の歴史に関係ありげな社名の「江戸神社」。

大宝2年(702年)に現在の皇居がある地に創建されたと伝わる、江戸最古の地主神です。

江戸時代以前より、太田道灌らの関東の武将たちから信仰されていたと言われます。

江戸神社の大神輿は日本有数の華麗な神輿で、通称・千貫神輿(せんがんみこし)と呼ばれる。

千貫神輿とはデカくて重たい御神輿を指す言葉で、神田祭で担がれる神輿約200基の象徴的な存在です。

社殿内に納められている御神輿は、ガラス越しで拝観できます。

末廣稲荷神社

末廣稲荷神社

昔から庶民信仰が強かったと言われる「末廣(すえひろ)稲荷神社」は、元和2年(1616年)の創建。

現在でも人気の神社のようで、入れ替わりで参拝者の列ができてた。

「銭形平次の碑」と「アニメ・ラブライブ!の聖地」

「銭形平次の碑」というものがあった。これは、昭和45年(1970年)に日本作家クラブの発起により建てられたものとのこと。

銭形平次捕物控は野村胡堂(こどう)氏による捕物帳小説で、昭和6年(1931年)から26年間に渡り執筆された、捕り物アクションの金字塔。

主人公・平次親分は神田明神下の台所町に住んでいたという設定で、この地ゆかりの物語なんです。

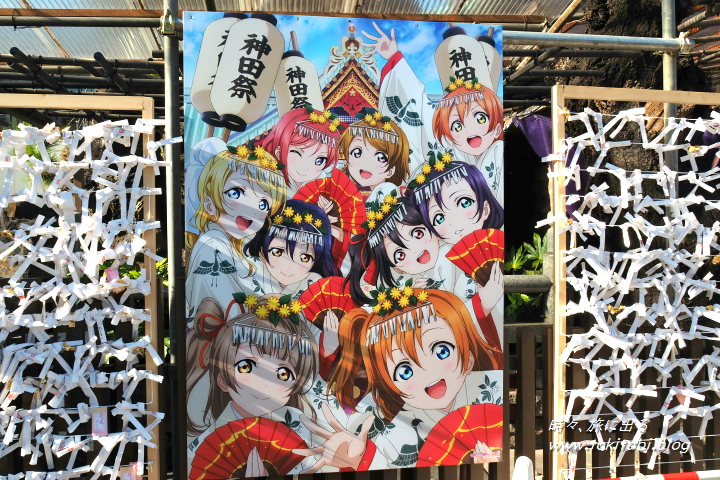

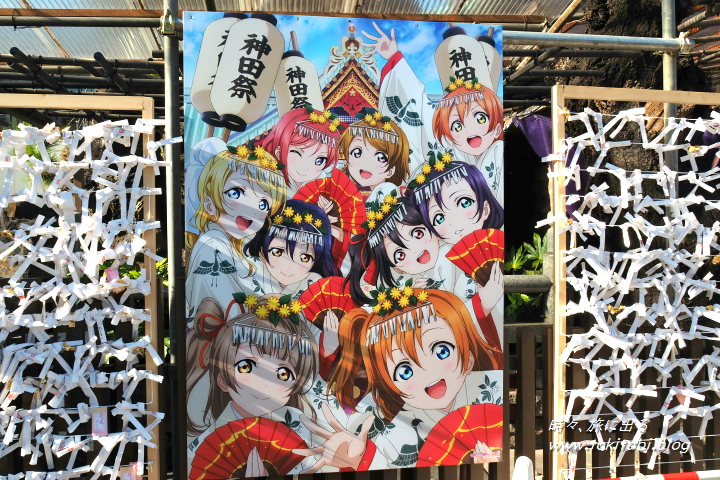

一方、秋葉原や神田周辺が舞台のアニメ、「ラブライブ!」ともコラボしているそうだ。

銭形平次とアニメ。こんな風に新旧文化が同居する境内って、なかなか無いですよね。

「文化交流館 EDOCCO」 土産物屋も超充実

参拝が済んで神田明神文化交流館に立寄り。

館名の「EDOCCO」は”えどっこ”と読みます。最初は読めんかった(苦笑)。

1階はお守・お札の授与の他、喫茶・軽食コーナーと土産屋があります。御朱印の頒布場所もこちら。

観光地の土産物屋と見紛うばかりの本格店舗で、ちょっと驚きですね。大変にぎわっていました。

一角に飾られていたのは神田明神の御神輿。最大高さ140cm、最大幅82cm、重量は90kgで漆塗のものだった。

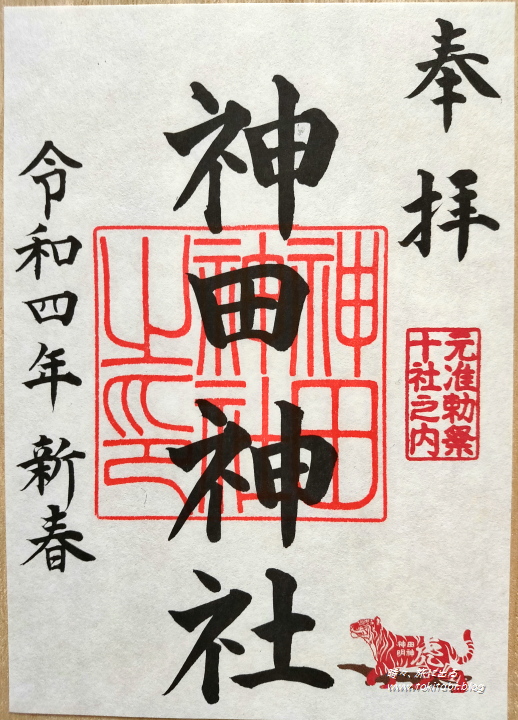

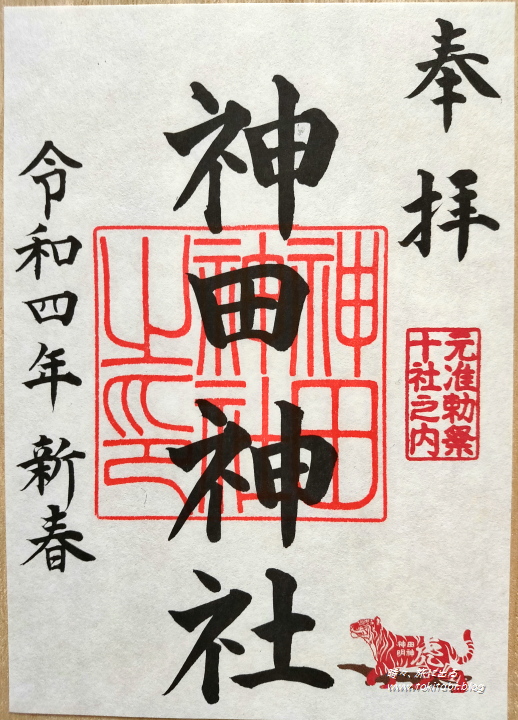

神田神社の御朱印

ご朱印を頂きました。神田神社の御朱印対応は書置きのみのようです。

江戸時代に歌川広重が描いた名所江戸百景を、現在の写真や地図と対比して解説したガイドブック。

東京歩きが楽しくなる1冊!

古地図と現代地図を見比べながら 江戸のなりたちを巡りませんか?

歴史好きならば、東京の街歩きが楽しくなる一冊!

神田神社の詳細情報・アクセス

神田神社(神田明神)

公式ページ

住所:東京都千代田区外神田2-16-2(GoogleMapで開く)

アクセス:

電車)

・JR「御茶ノ水駅」聖橋口より徒歩5分、JR「秋葉原駅」電気街口より徒歩7分地下鉄

・東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水駅」1番口より徒歩5分

・東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」B1出入口より徒歩5分

・東京メトロ銀座線「末広町駅」より徒歩5分

・東京メトロ日比谷線「秋葉原駅」より徒歩7分

車)

・高速最寄り出口:首都高速都心環状線「神田橋出入口」、首都高速1号上野線 「上野出入口」

・参拝者用駐車場:若干数あり

神田神社周辺ランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

東京十社めぐりの紹介

明治時代、明治天皇は東京の鎮護を祈るための神社として、准勅祭神社を定めました。神田神社もそのうちの一社です。

准勅祭神社の制度は後に廃止されましたが、昭和天皇の御即位50年の際、元准勅祭神社による「東京十社めぐり」が設定されました。

専用御朱印帳・ミニ絵馬(各社オリジナル)・大絵馬などが用意されており、楽しく参拝できますのでぜひめぐってみて下さい。

\ 東京十社めぐりの詳細はこちらへ!/

あわせて読みたい

東京十社めぐり、専用御朱印帳を片手に元准勅祭社を巡拝!【東京】

江戸時代から明治時代へと時代が移った明治元年。明治天皇は東京の鎮護を御祈願するために、准勅祭神社を制定しました。その元准勅祭神社のうち、東京23区にある十社を…

周辺おすすめスポット(湯島聖堂ほか)

湯島聖堂

江戸幕府直轄の昌平坂学問所の跡。その後、日本の教育の礎と発展した場所でもあります。

神田神社の向かいにある、異文化漂う施設に立ち寄ってみましょう。

あわせて読みたい

湯島聖堂、徳川綱吉が創設した異文化漂う孔子廟をめぐる【東京・文京区】

東京都文京区にある歴史スポット、「湯島聖堂」を紹介。元々は江戸時代に儒学を学ぶ施設として徳川吉宗が設立したものですが、のちに幕府の学問所として発展。その後に…

湯島聖堂

住所:東京都文京区湯島1-4-25(GoogleMapで開く)

アクセス:

電車)

・JR「御茶ノ水駅」から徒歩2分

・東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」から徒歩2分

・東京メトロ丸の内線「御茶ノ水駅」から徒歩1分

車)駐車場無し

上野東照宮

徳川家康を祀る徳川将軍家とゆかりの深い神社。江戸時代に築造された金色に輝く権現造の社殿は必見!

あわせて読みたい

上野東照宮に残る、徳川家光命の絢爛豪華な金色殿【東京・台東区】

徳川家康を祀る東照宮といえば、豪華絢爛な建築物が並ぶ日光東照宮が思い浮かびます。その日光まで参拝に行けない人々が江戸でも豪華な社殿に参拝できるように、という…

上野東照宮

住所:東京都台東区上野公園9-88(GoogleMapで開く)

アクセス:

電車)

・JR「上野駅」公園口から徒歩10分

・京成「上野駅」から徒歩12分

・東京メトロ銀座線・日比谷線「上野駅」から徒歩10分

車)

・駐車場無し

皇居東御苑

皇居の東御苑は本丸を含むかつての江戸城の主郭だった場所ですが、予約無しで見学することができます。

歴史好きなら、城門跡や巨大な天守台などに圧倒されること間違いなし!

あわせて読みたい

江戸城の遺構が残る皇居東御苑で、巨大な天守台や番所に圧倒!【東京・千代田区】

現在の皇居には、かつて徳川将軍の居城だった江戸城があったことは良く知られます。ですが城跡として皇居を訪問する人は、案外少ないのでは?もし城好き・歴史好きであ…

皇居東御苑(江戸城跡)

住所:東京都千代田区千代田1-1(GoogleMapで開く) *Mapは大手門

アクセス:

電車)

・東京メトロ東西線・都営三田線「大手町駅」から徒歩6分

・東京メトロ東西線「竹橋駅」から徒歩10分

・JR「東京駅」丸の内北口から徒歩11分

車)

・駐車場無し

さらに「東京都」に関する記事を探す

湯島・お茶の水周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

湯島・お茶の水周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

神田神社に出かけてみませんか?

境内では江戸の町との関りを中心に歴史に触れることができ、さすが東京でも有数の古社と感じました。

また歴史ある神社である一方、古今問わず様々な文化を受け入れている点はとてもユニークです。

参拝者向けの各種イベント開催もあるようなので、ホームページでチェックしてから出かけると良いかもしれません。

そんな神田神社の参拝に出かけてみませんか?

記事の訪問日:2022/1/9