埼玉県嵐山町にある「菅谷館跡」は、自然の地形を巧みに生かして築城された戦国時代の城郭跡です。城跡がある場所には、元々は鎌倉幕府の有力御家人・畠山重忠の館があったとされます。

菅谷館跡には土塁や空堀などの遺構が良く残っており、見学路も整備されており歩きやすいです。また博物館も併設されていますよ。

続日本100名城にも選定されている菅谷館跡の見どころを紹介します。

目次

「菅谷館跡」山内上杉氏が立地を生かして改修した城

鎌倉幕府の有力御家人 畠山重忠の屋敷跡

嵐山町は都心から1時間程度で行ける近さの割には、自然豊かなエリアです。

景勝地「嵐山渓谷」は紅葉の名所として知られるほか、バーベキューなどが楽しめるアウトドアスポットとしても人気があります。

そして城跡に関しても、本日訪問の菅谷館跡のほかに杉山城跡もあったりと、歴史好きにとってもたまらないエリアとなります。

今日は最寄り駅の東武鉄道・武蔵嵐山駅から、城跡まで徒歩でアクセスします。

駅西口にある観光案内所で周辺情報を入手した後、城跡に向かい歩き始めました。

駅から1kmほど離れた国道254号線沿いに、菅谷館跡はありました。

菅谷館(菅谷城)は台地状の地形を生かして築城された平城で、館跡の敷地は約13万m2(東京ドーム約3個分)ほどです。

元々のこの地は鎌倉幕府の有力御家人である、畠山重忠の館跡だった伝えられます。

ですが、現存する遺構は住居跡のそれではなく、合戦に備えて土塁や堀で防御が施された戦国時代の城郭跡となっています。

関東管領 山内上杉氏が戦国の城に改修

現在の菅谷館跡は、関東管領山内上杉氏と扇谷上杉氏の争いが激化した15世紀後半に、山内上杉氏が鎌倉時代の館跡を現在のような城郭に改修した、と考えられています。

長享2年(1488年)の菅谷館跡周辺は、山内上杉顆定(あきさだ)と扇谷上杉定正(おうぎがやつうえすぎさだまさ)が対戦した「須賀谷原合戦」のまさに舞台となった場所でした。

合戦の際に僧侶・万里集九(ばんりしゅうく)が、山内上杉方の太田資康(すけやす)陣営を陣中見舞いしています。

万里集九はこの時の様子を文集・梅花無尽蔵(ばいかむじんぞう)のなかで、「須賀谷原で戦い、死者700人余り馬もまた数百匹死んだ」と記しているように、規模の大きな合戦だったことが伺えます。

戦いの際に菅谷城が既にあったかどうかは不詳です。

山内上杉氏と扇谷上杉氏の争い

室町時代後期の関東における有力守護家、上杉氏の内紛が長く続きました。関東管領を世襲した山内上杉氏に対し、分家の扇谷上杉氏が勢力拡大を図り、両者はしばしば対立しました。

特に長享の乱(1487年~)以降は、古河公方勢力との関係も絡み抗争が激化し、関東各地で合戦が繰り返されました。この抗争は関東の覇権を不安定化させ、後の北条早雲(小田原北条氏)ら戦国大名の進出を許す要因となりました。

「搦手門」自然の谷と二重土塁で防備

国道に面した正面入口は、かつての搦手門(からめてもん)(=裏手門)があった場所とされます。

城跡の前を走る国道254号線の辺りも、元々は自然の谷が続いていたらしいですよ。

城内に向かう通路は登り坂になっており、攻めづらくする工夫が見られます。当時はもっと急坂だったんじゃないですかね。

入口近くに小さな土塁があり、さらに城内側にも高い土塁が設けられた「二重土塁」だったとのこと。

搦手ながら谷との相乗効果で、堅い守りになっていたようですね。

訪問した際には作業員の方が土塁の草刈りをされており、遺構が良く手入れされている旨が伝わってきましたよ。

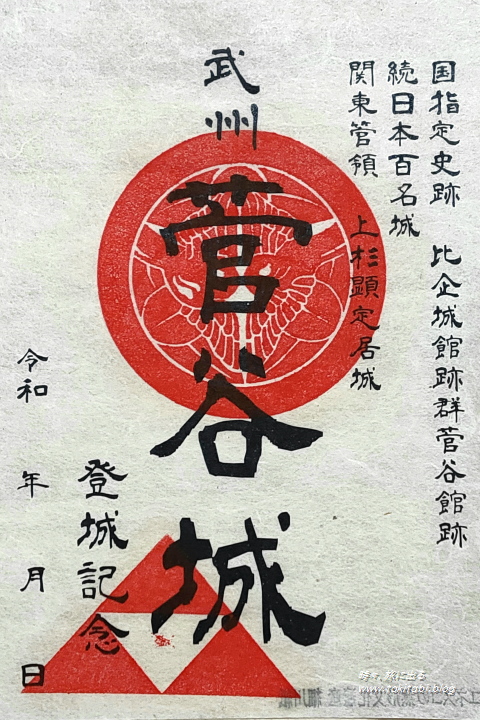

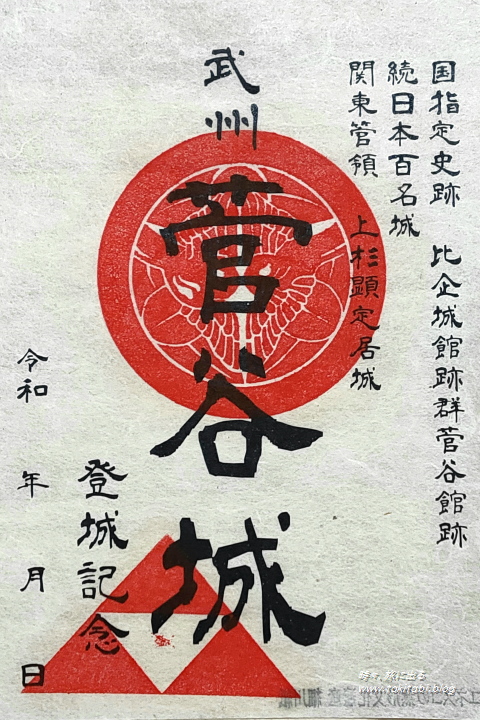

「嵐山史跡の博物館」名城スタンプ・御城印も対応

敷地内には「埼玉県立嵐山史跡の博物館」が併設されているので、まずこちらへ立ち寄り。

博物館では、続日本100名城のスタンプの設置や御城印の販売もおこなわれています。

ちなみに博物館での展示物の見学は有料(100円)ですが、ロビーまでは無料で入れるので休憩施設としても利用可。ソファーやトイレの利用ができますよ。

その他、菅谷館跡の縄張り模型の展示や比企城館跡群関連のリーフレットなども入手できます。

常設展示では畠山重忠の人物紹介や、中世の城に関する展示物が公開されていました。

「国指定史跡・比企城館跡群」公方足利氏と上杉氏の争乱域

嵐山史跡の博物館のパネルより

嵐山史跡の博物館のパネルより

嵐山町を含む一帯は比企(ひき)地域と呼ばれますが、その比企地域では、なんと69か所もの戦国時代の城館跡が確認されているんですよ!

それは関東における公方足利氏・山内上杉氏・扇谷上杉氏らの争乱において、比企地域がその三つの勢力が交差するエリアだったことに起因します。

それらの城館跡を代表する「菅谷館跡」「杉山城跡」(ともに嵐山町)、「小倉城跡」(ときがわ町・嵐山町・小川町)、「松山城跡」(吉見町)の4城館は、「比企城館跡群」と呼ばれる国指定史跡です。

そのうち菅谷館跡と杉山城は、続日本100名城にも数えられています。

都幾川を要害に持つ台地に築かれた城

博物館のパンフレットより

博物館のパンフレットより

歩く前に菅谷館の縄張りを見ておきましょう。

城郭は都幾川を望む台地の上に築かれています。

本丸背後の南側には都幾川の浸食による崖が、そして東側と西側には深い谷があり、三方が自然の要害に囲まれた立地となっています。

本郭を北側に置き、二ノ郭・三ノ郭・西の郭が取り囲む「輪郭式」と呼ばれる配置です。

「西ノ郭」大手門があったとされる

見学路は整備されており、全般的に歩きやすかったです。

ただし南郭の辺りは多少アップダウンがあるので、やはり歩きやすい靴をオススメしたいですね。

本丸方面に向かう前に、三ノ郭の西側に位置する西ノ郭に立ち寄ります。

西ノ郭には大手門があったとされますが、不詳な点も多く定かではないようです。

西ノ郭の手前(城の内側)には、少し中途半端なサイズの低い土塁がありました。

これは内部を見通しづらくさせる目的の「蔀土塁(しとみどるい)」と呼ばれるものとのことだ。

そして西ノ郭と三ノ郭との間には、復元された木橋が架かっていました。

空堀付近で橋脚の基礎とみられる石積みが発見されており、これにより木橋が掛かっていたことが分かっています。橋の形状や構造は不明とのこと。

当時は非常時には簡単に外せるような、もっと簡易的な橋だったのではないでしょうかね。

平地が広がる西ノ郭には東屋風の休憩所や、西南戦争以降に戦没された嵐山町出身者の方々を祀る慰霊碑などがありました。

「三ノ郭」江戸時代の建物跡が発見された

そして再び散策路の方に戻ります。

菅谷城跡に入ってすぐのエリアは、かつての「三ノ郭」にあたる場所。

城内北側に位置する三ノ郭は東西約260m・南北130mの長方形の郭で、菅谷館跡内では一番広い郭です。

旧状を残す西側半分は、広々とした平地となっています。三ノ郭は、主に兵や馬の集合場所として利用されたと考えられています。

三ノ郭の東側半分の敷地は、駐車場や博物館施設に充てられています。こちらは博物館の裏手側。

発掘調査は昭和48年(1973年)~昭和56年(1981年)にかけて、三ノ郭を中心に5回実施されています。

その際に堀立柱建築跡4棟・井戸跡3か所・溝跡などが発見されており、そのうちの建築跡1棟と井戸跡1か所の位置が杭により示されていました。

建物跡や出土品から、江戸時代にも城内に住居者がいたことがわかっています。

どのような人々だったかの詳細は不明とのことですが、今後も発掘による新事実発見に期待したいですね。

「二ノ郭」土塁と天然の堀で周囲を防備

次に三ノ郭の南側にある二ノ郭に進みます。

現在は郭間には見学路がありますが、かつてここには空堀があったそうです。

さらに、今は植栽があるニノ郭側には高さ6mの土塁があったとのこと。

これはニノ郭に侵入するのも容易ではなさそうですね。

二ノ郭東側の全景。

本郭の西側から北側を取り囲むように配置されていた二ノ郭は、本郭を防御する重要な郭です。

東側端の土塁の跡。この付近には虎口もあったとされます。

この裏手は谷となっており、谷底を流れる川が天然の堀を形成していました。

ニノ郭は東側と西側に分かれており、その境目には県指定史跡の碑と案内板が立っています。

この辺が見学コースのだいたい中間地点にあたるのかな。

「畠山重忠像」源頼朝の信頼も厚かった鎌倉幕府御家人

二ノ郭の土塁の一角には、かつての菅谷館の主であった畠山重忠の像があります。こちらは昭和4年に有志によって造られた像。

竹筋(ちっきん)コンクリート製の像って、ちょっと珍しいですね。

畠山重忠は幕府設立にも貢献した鎌倉幕府の有力御家人で、源頼朝からの信頼も厚かった武将です。

畠山重忠(1164年-1205年)

長寛2年(1164年)に現埼玉県深谷市で生誕。平安末期から鎌倉初期にかけて活躍した武蔵武士で、父は畠山重能。畠山氏は河内源氏の流れをくむ名族。

源頼朝の挙兵に加わり平家討伐戦で功績を挙げる。特に一ノ谷合戦では鵯越の逆落としに参加し、勇猛を示した。頼朝死後も幕府に仕え、奥州合戦や朝廷との交渉などに従事。

剛勇と武芸で知られ温厚で忠義心厚く、敵将に対しても礼を尽くす人格者として「坂東武士の鑑」と称されました。

しかし、元久2年(1205年)、謀反の疑いをかけられた重忠は130騎あまりで鎌倉に向かう途中、二俣川 (現、神奈川県横浜市旭区)にて数万を数える北条氏の軍勢の待ち伏せに遭い、激戦の後に討ち取られました。

元々の畠山重忠の館は、重忠生誕地ともいわれている現在の深谷市畠山にありました。

しかしその後に鎌倉街道の要衝にあたる菅谷館に移り住んでおり、最期に二俣川に向かう際もこの菅谷館から発ったことが歴史書・吾妻鏡に記されています。

\ 深谷の畠山重忠ゆかり地についてはこちらの記事へ! /

「出桝形土塁」郭内の横矢掛かりの防衛設備

重忠公像を後にして、ニノ郭の外周を西に進んでみます。

二ノ郭から堀側に突き出た、「出桝形土塁(でますがたどるい)」と呼ばれる土塁。

これは侵入した敵に対して、横矢を射かけるための防御施設です。

空堀は場所によっては結構な深さがありそうでした。

「南郭」本郭裏手の小さな郭

「南郭」は本郭の裏手にあたる郭で、他の郭より一段低い位置にあります。城内では最も狭い郭で、用途の詳細は不詳とのこと。

まあ、普通に考えると本郭の背後を守備する郭だったのでしょうね。

ちなみにこの先には、国蝶オオムラサキの保護観察エリアである「オオムラサキの森」があったりします。

この辺が自然豊かな場所であることを、改めて感じさせますね。

裏手から本郭に向かいます。

木漏れ日の林間道は、ハイキングコースのようで心地良いです。

本郭の裏手の深い谷。自然の要害で守られている立地が良く分かります。

道の突き当たりに高台への階段が現れ、上った先が本郭でした。

「本郭」畠山重忠館の存在は不詳

城郭の中心部である「本郭」は東西約150m・南北約60mの長方形をした、約9千m2の広々とした空間です。

本郭には城の中心的存在の建物があったとされ、また、畠山重忠の居住した館もこちらにあったと考えられています。

しかし本郭での発掘はおこなわれておらず、明らかではありません。今後の発掘実施に期待したいところ。

本郭東側の崖

本郭東側の崖

城がいつまで使われたかについても、実ははっきりしていません。

天文15年(1546年)、小田原北条氏が河越夜戦で山内上杉・扇谷上杉・鎌倉公方の連合軍を退け、河越城を奪取することにより武蔵国支配を確定的にしました。

それに伴い菅谷城も小田原北条氏配下となり、天正10年(1582年)の北条家伝馬掟によると、須賀谷(菅谷)は北条氏の伝馬の宿継地として示されています。

一方、天正18年(1590年)に豊臣秀吉が小田原北条氏を攻める際に「関東八州城之覚」が作成されましたが、そこには菅谷城の記載はなく既に廃城になっていたようでした。

裏口から入ってきたので、帰りは正面側虎口から退場しました。

本郭正面と二ノ郭の間の空堀。

現在2つの郭は土橋でつながっていますが、当時は木橋が架かっていたと考えられています。堀ももっと深かったと思われます。

菅谷館の御城印と城カード

台紙は繊細な独特の質感のもので、”ユネスコ無形文化遺産の細川紙を使用”とあります。

細川紙は埼玉県小川町や東秩父村で生産される、高級手すき和紙なんですって。

風合いがあるのが嬉しいし、さらに地元の伝統工芸の宣伝にもなって良いですね!

こちらは嵐山史跡の博物館で無料で頂ける菅谷館跡の城カード。

裏面には城の概要紹介の記載もあるので、記念に頂くと良いと思いますよ!

関東周辺の山城攻めをトレッキング視点でまとめた、ありそうでなかったタイプの城攻め本。

これから山城歩きをする人は、東京都にもタフな山城があったりするのには超驚くと思いますよ!

明治時代の初めにはまだこれだけ様々な城が残されていたんですね。

貴重な写真の数々に思わず釘付け!

埼玉県立嵐山史跡の博物館の詳細情報・アクセス

埼玉県立嵐山史跡の博物館

公式ページ

住所:埼玉県比企郡嵐山町菅谷757(GoogleMapで開く)

開館時間:9:00~16:30(入場は16:00まで) ※7月1日~8月31日は、9:00~17:00(入場は16:30まで)

休館日:月曜日(祝日および埼玉県民の日11月14日を除く)、年末年始(12月29日~1月3日)

観覧料:一般 100円、高校生・学生 50円、中学生以下 無料

アクセス:

電車)

・東武東上線「武蔵嵐山駅」下車、徒歩約15分

*駅からバス等はありません。公共交通機関はタクシーのみ。

車)

・関越自動車道「東松山IC」より、国道254号線を小川方面に約10分

・関越自動車道「嵐山・小川IC」より、国道254号線を東松山方面に10分

嵐山町のランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

\ 自然の宝庫・嵐山町の返礼品は、農産物がオススメ!/

菅谷館跡に出かけてみませんか?

最後に、実際歩いてみた菅谷館跡のおすすめポイントを記載してみます。

・博物館があるので事前の情報収集ができる。

・全体的に急な傾斜が少ないので、初心者でも歩きやすい。(南郭の奥には若干深い谷があります。)

・最寄り駅から徒歩で訪問できる圏内にある。

・畠山重忠像があり一緒に記念写真が撮れる(笑)、などかな。

博物館内に飲み物の自動販売機はありますが、飲食店はないので注意です。

そんな菅谷館跡を歩きに歩きにでかけてみませんか?

※記事の取りまとめには、ガイドブック・菅谷館跡(埼玉毛県立嵐山史跡の博物館発行)を参考資料としています。

記事の訪問日:2021/9/20

記事の訪問日:2021/9/20

嵐山町周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

嵐山町周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

近隣スポットもチェック!

あわせて読みたい

なぜ山城「杉山城」は築城の教科書と呼ばれるのか?登城して体感してみた【埼玉・嵐山町】

埼玉県嵐山町にある「杉山城」は、自然の地形を生かした戦国時代の平山城で、続日本100名城の一つにも数えられています。城の造りには戦国時代の築城における様々な技巧…

あわせて読みたい

武蔵小倉城、石積が珍しい北条氏配下の戦国の山城【埼玉・ときがわ町】

武蔵小倉城は戦国時代に造られた山城で、小田原北条氏の家臣であった遠山氏が城主でした。城の守りは土塁や堀などによって固められていますが、この城の最大の特徴は関…

あわせて読みたい

鉢形城、北条氏らしい堀や土塁が残る北武蔵の名城【埼玉・寄居町】

寄居町にある鉢形城は小田原北条氏の北武蔵における重要な拠点の一つで、戦国時代を代表する名城です。荒川の断崖絶壁を要害に据えた広大な城郭内には、北条氏らしい特…

あわせて読みたい

埼玉を代表する城跡めぐり8選!山城に御殿に城下町歩きまで

かつて武蔵国と呼ばれた地域にあった埼玉県には、実はかなり多くの城がありました。それらの城の歴史を紐解いてゆくと、埼玉における戦乱の時代の歴史も見えてきますよ…

さらに「埼玉県」に関する記事を探す

空堀や土塁が残る城跡をさらにチェック!

あわせて読みたい

角馬出しに圧倒!佐倉城は家康命で土井利勝が改築した要衝の城【千葉・佐倉市】

日本100名城の一つに数えられる佐倉城は、徳川家康の命によって整備された、江戸の東に位置する要衝の城でした。城主になった大名からは、全国の藩の中でも最多を誇る9…

あわせて読みたい

水戸城の空堀は圧倒的!復元大手門で一段と見どころ増す【茨城・水戸市】

水戸城は徳川御三家の一つである水戸徳川家の居城でした。水戸徳川家はかの水戸黄門こと、徳川光圀でも知られますよね。令和に入って、水戸城の跡には巨大な大手門と二…

あわせて読みたい

金山城は関東で珍しい石垣堅固な巨大山城、上杉謙信撃退も納得!【群馬・太田市】

戦国時代の関東と信濃・越後を結ぶ要衝である上野(現、群馬県)にあった金山城は、越後上杉氏・甲斐武田氏・相模小田原北条氏などの有力大名からの攻撃を何度も受けな…

あわせて読みたい

赤山陣屋跡、空堀が多く残る関東郡代・伊奈忠治の屋敷跡【埼玉・川口市】

赤山陣屋(赤山城)跡は、利根川を江戸に直接流れぬようにした利根川東遷事業など、大掛かりな治水工事で江戸の発展に貢献した伊奈氏の屋敷跡です。屋敷を囲んでいた空…

さらに「城」に関する記事を探す

<a href=”//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3694017&pid=890454465″ rel=”nofollow noopener” target=”_blank”><img src=”//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3694017&pid=890454465″ border=”0″></a>

クラブツーリズムはバスツアーやテーマ旅行が充実!