埼玉県吉見町にある「吉見百穴」は、古墳時代後期に造られた横穴式墓群の遺跡です。

百穴と呼ばれていますが、山肌に並ぶその穴の実際の数は200基を優に超え、そのミステリアスな景観には圧倒されます。

吉見百穴を巡りながら、戦時中に軍需工場として使われた歴史なども振り返りつつ、その歴史や見どころをご紹介します。

目次

「吉見百穴」200基強の穴が並ぶ不思議な景観の遺跡

吉見百穴は古代人の住居か?墓地か?

「吉見百穴」の入口にやってきました。

入場前から穴ボコが並んだ異様な景観の山が見え隠れしており、既に不思議感が伝わってきます。

吉見百穴の読み方ですが、「よしみひゃくあな」と呼ばれることも「よしみひゃっけつ」と呼ばれることもある様です。

私はずっと”ひゃっけつ”と呼んでいましたが、地元では”ひゃくあな”と呼ばれることが多いらしい。しかし文化庁のデータベースでは”ひゃっけつ”の読み仮名が付いていたりと、なんだかややこしい。

本記事ではあえて読み仮名を振りませんので、お好きな方で読み進めて頂ければよろしいかと思います(苦笑)。

入場料300円を払って場内へ進むと、山一杯に無数の穴が空いている景観が目に入ってきました。とても不思議な光景ですねえ。

さて早速ですが、こちらの穴は何の目的で造られたものだと思います?

実は昔から「吉見百穴の穴は一体何?」というテーマは、歴史研究家の間で長きに渡り論争の的となりました。

吉見百穴研究の歴史

■江戸時代:既に穴に関する記録があったが正体は不明だった。

■明治20年(1887年):坪井正五郎氏(当時東京大学院生)により、6か月間にわたる全面発掘調査がおこなわれ237基の横穴が発見される。

発見後、学会では「コロボックル居住説」と「墳墓説」の2つに分かれての論争となる。

*コロボックルはアイヌの伝説に登場する小人。

■大正時代:最新の研究により6世紀末~7世紀後半の古墳時代に作られた横穴墓(ぼ)、という説で落ち着く。

■大正12年(1923年)に国の史跡に指定される。

とうことで、百穴は古墳時代に造られた横穴式の墓(ぼ)、というのがこの古代の遺跡の正体となります。

坪井正五郎(1863-1913年)

日本の人類学者で、東京帝国大学で日本初の人類学講座を創設。縄文遺跡の発掘調査を行い、骨格や風俗の研究を通じて「日本人起源論」に大きな影響を与えた。東京人類学会を設立し、日本人類学の基礎を築いた先駆的学者である。

実は穴のレイアウトには規則性があった

穴墓が並ぶ岩肌には階段が付いており、これを登りながら見学することになります。

階段は結構急ですね。コケたらそれこそ墓穴を掘ることになるので、慎重に登ってゆきますよ。

穴の並びは一見不規則に見えるのですが、しかしながら実はよ~く見ると、傾斜約45度を保ちながら左右に並んでいる、という規則性を持っているんですね。

古墳時代にそんな緻密なレイアウトで造られたなんて、古代ロマンを感じるなあ。

追葬ができる横穴式の石室構造

中に入って横穴墓の内部を見学できる個所もありました。

横穴墓の特徴

元々は穴墓入口には、石の蓋が立っていたとのこと。

その蓋を外せば再び石室内に入れる構造となっており、従来の竪穴式の石室と違い追葬が可能となっているのが最大の特徴。

ふ~む、現代のお墓にも通じる機能的な構造なんですね。

穴墓の内部には、「棺座(かんざ)」と呼ばれる遺体を埋葬するための仕切りが設置されていました。

2つの棺座が設けられているこちらは、2体の遺体が納められる造りでした。

三棺座や単棺座、さらには棺座の無い穴もあるとのこと。中には排水溝が設けて、遺体の腐敗防止に配慮された穴もあるとのこと。

全体イメージとしては集団墓地の様相ですが、岩を掘る重作業を考えると誰でも入れた訳でもなく、身分の有る人物とその家族の埋葬場所、という見方がされています。

ところで穴に居た際、「ここ、昔の人のお墓なんだよね」ということをふと思い出してしまい、急に落ち着かない気分になりそそくさと穴を出ました。

埼玉古墳群は有力支配者の墓、吉見百穴は集団埋葬空間

埼玉県内には全国的にも良く知られている埼玉古墳がありますので、特徴について少しそちらと比較してみました。

埼玉古墳群は5世紀後半~7世紀中頃にかけて発生した古墳群で、大型の前方後円墳が多く築造されました。

対して吉見百穴の築造時期は6世紀末~7世紀後半と見られており、発生時期は一部被りますが、吉見百穴の方が後発で形成されたものです。

そして埼玉古墳群の稲荷山古墳からは国宝指定された鉄剣が出土されているように、副葬品などから地域を支配する有力者の墓と見られています。

一方、吉見百穴は墓穴の密集度から民間的な集団埋葬空間、もしくは地方の有力者の墓とみられています。

\ 埼玉古墳群の詳細記事はこちら!/

頂上からの眺望は良く富士山も望める

吉見百穴の頂上の高さは約50m程ですが、結構見晴らしが良いです。天気が良ければ富士山や秩父の武甲山あたりまで望めるそうですよ。

写真の前方左手に見える森には、国指定史跡「松山城跡」があります。

防御に築かれた空堀跡(水の無い堀)などが残っており、百穴からも程近いので歩いてみるのも良いと思います。

\ 松山城についての詳しい記事はこちら!/

頂上には店っぽい建物もありましたが、営業はしていない感じでした。

帰りは頂上の両脇にある緩い階段で下りました。

戦時中は軍需工場として使用された

古代の遺跡である吉見百穴が持つもう一つの歴史的な顔は、戦時中に軍需工場として使われたこと。

戦時中には軍需工場が造られた

太平洋戦争末期、地下に巨大トンネルが掘られ軍需工場が造られました。

この際、残念ながら当初発見された横穴の一部が破壊されており、237基から219基へ減少しています。

空襲を避けて戦闘機のエンジン部品を生産するための工場でしたが、本格稼働へと移行する前に終戦を迎えました。

確かにこの一帯は、秘密工場としては適所に見えたのかもしれませんねえ。

工場の入口が残っていますが、現在は点検・調査により立ち入り禁止。以前は入場して一部見学できたのですが。 。。

柵越しに見たトンネルの内部。岩盤質の壁面は掘削が大変だったと想像できます。

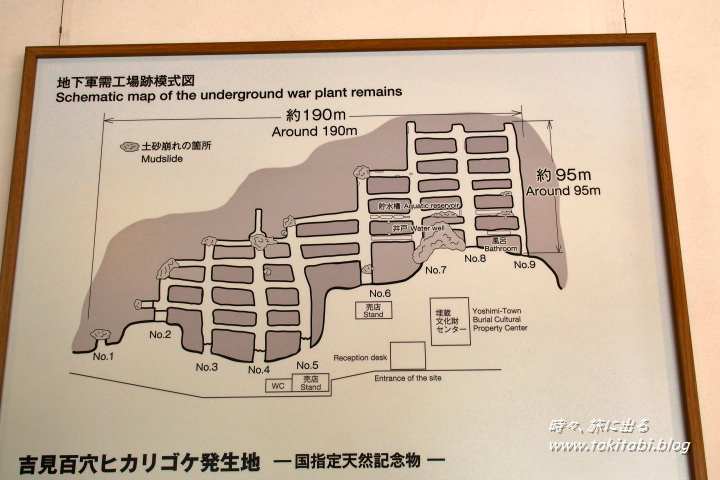

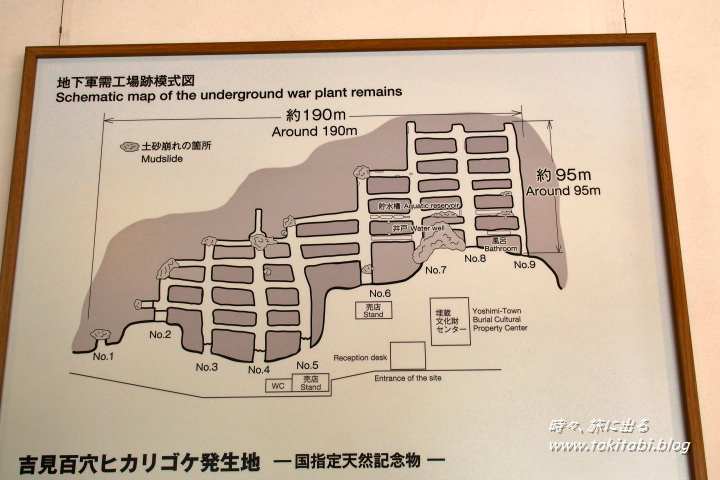

こちらは休憩所にあったかつての軍事工場の内部地図。まるで蜘蛛の巣のように通路が張り巡らされていたようです。

関東では珍しい天然記念物ヒカリゴケの自生地

さらに吉見百穴は天然記念「ヒカリゴケ」の自生地だったりもします。

ヒカリゴケとは?

ヒカリゴケはその名の通り、黄緑色の光を放っているように見えるコケ類の植物のこと。中部以北の山地に生息が見られますが、関東平野で見れるのは珍しいらしいです。

これは穴の中の冷涼な環境により自生しているという、稀有な例とのこと。

ふ~む、思わぬところに百穴効果ですね。のぞいてみたら、確かにうっすらと緑色に光るコケが見えましたよ!

ヒカリゴケ自体は暗すぎて撮影できず。こんな風に見学するんですよ、という写真をこっそり撮らせて頂きました。

「吉見町埋蔵文化財センター」出土品などを展示

敷地内には休憩所(右手)や、資料館「吉見町埋蔵文化財センター」(左手)があります。

埋蔵文化財センターは吉見百穴の入場料のみで見学可です。

埋蔵文化財センターの入口前にあった、吉見町のゆるキャラ”よしみん”の埴輪。顔の形が吉見町名産物のイチゴなのはわかるが、お腹の2537って何?

後で調べたら。。。、吉見町と鴻巣市にまたがる荒川の川幅は日本一を誇るのだが、その距離のことなんだって。それはマニアック過ぎてわからんわ(苦笑)。

センター内では出土品などの関連資料を展示。

その他、近隣の松山城跡や吉見観音などのリーフレットもあり、地元の歴史スポットの情報収集もできる場所でもあった。

”埴輪づくり”や”勾玉づくり”などの体験学習も用意されているので、ファミリーでの訪問も良さそうですよ。

かつて正岡子規も吉見百穴を訪問

こちらの石碑には、明治24年(1891年)に正岡子規が当地を訪問した際に詠まれた俳句が刻まれています。

「神の代は かくやありけん 冬籠」

石碑は平成16年(2004年)に町の記念行事として造られました。

正岡子規(1867-1902年)

明治期の俳人・歌人・評論家。写生を基調に俳句・短歌の革新を進め、日本近代文学の基盤を築いた。

幼少期から地理や名所に関心を持ち、各地を旅して自然や風物を写実的に描写した句作や紀行文を多く残しました。結核を患いながらも病床で執筆を続け、「病床六尺」などに生涯の感慨を記した。

名物の五家宝が旨かった

場内には、そば・うどんなどの食事もできる土産物屋が2軒ありました。

当地は五家宝が名物らしく充実の品揃えでした。

一般的なきな粉の物をはじめ、チョコレート・オレンジ・レモン・クランベリーなどの変わりダネも。へえ~、五家宝も進化してるんですねえ。

クランベリー味を購入してパクリ。ほのかな甘酸っぱさを感じる味で、これは美味しい!訪問されたらお試しあれ。

関東60カ所の古墳・古墳群を、わかりやすい実測図掲載にて紹介!

各県とも結構見応えのある様々な古墳があるんですね!

タモリさんならではの視点で、川越の歴史が解き明かされてゆきます。

読めば出かけてみたくなるはず!

吉見百穴の詳細情報とアクセス方法

吉見百穴

埋蔵文化財センターの案内ページ

住所:埼玉県比企郡吉見町大字北吉見324(GoogleMapで開く)

営業時間:8:30〜17:00(年中無休)

入場料:中学生以上 300円、小学生 200円、小学生未満 無料

アクセス:

電車)

・東武東上線「東松山駅」下車、川越観光バス「免許センター行」約5分、「百穴入口」下車徒歩約5分

・JR高崎線「鴻巣駅」下車、川越観光バス「東松山駅行」約25分、「百穴入口」下車徒歩約5分

・川越観光自働車のページにて路線バスの時刻表が見れます

車)

・関越自動車道「東松山IC」から鴻巣方面へ約5km

・圏央道「川島IC」から東松山方面へ約8km

・国道17号より鴻巣天神2丁目交差点から東松山方面へ約10km

吉見周辺のランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

周辺おすすめスポット(岩殿山 安楽寺ほか)

~近隣スポット~

岩室観音堂

吉見百穴の向かいにある観音堂。

懸造りと呼ばれる建築物で、崖にもたせかけて造られたその様相にはビックリ!

あわせて読みたい

岩室観音堂は足元注意!? 崖に建つ懸造りの珍しい観音堂【埼玉・吉見町】

こんな場所に観音堂が?と、山の崖の斜面に寄り掛かかるように建っているのが、吉見町にある「岩室観音堂」です。懸造りと呼ばれる珍しい建築物で、代表される建物が京…

岩殿山 安楽寺

源頼朝の弟・源範頼が幼少期に身を隠したのがこちらといわれる。

江戸時代には、息障院ともに大寺院を構成していたという。

約1.5kmの近隣にあるので、こちらも是非立ち寄ってみたいスポット。

あわせて読みたい

源範頼ゆかりの吉見観音 安楽寺、県内最古の三重塔は必見!【埼玉・吉見町】

奈良時代が起源とされ千二百年の歴史を持つ古刹「岩殿山 安楽寺」は、源頼朝の異母弟である源範頼がかつて幼少期に身を隠したと伝わる寺院です。また、その後に吉見に館…

岩殿山安楽寺(吉見観音)

住所:埼玉県比企郡吉見町御所374(GoogleMapで開く)

※バスによる移動:バス停「百穴入口」から「久保田」までの乗車時間は約7分、そこより徒歩約30分

岩殿山 息障院光明寺

源範頼が館を築き住んでいた場所と伝り、館の名残りとされる空堀が今も残る。

場所も近く、立ち寄ってみたいスポットの一つです。

~食事・土産処~

名代 四方吉うどん

息障院から約1.2kmの近隣にある、人気のうどんや「四方吉(よもきち)」。

太くコシが強い麺を、アツアツのつけ汁で頂くのが武蔵野うどんスタイル。

道の駅 いちごの里よしみ

農産物の直販所や、お土産屋などがある。

名産の吉見産の苺を使った加工品もあります。

道の駅 いちごの里よしみ

公式ページ

住所:埼玉県比企郡吉見町大字久保田1737番地(GoogleMapで開く)

※バスによる移動:バス停「百穴入口」から「いちごの里よしみ」までの乗車時間は約7分

さらに「埼玉県」に関する記事を探す

不思議スポット、吉見百穴にでかけてみよう!

とっても不思議な感じの遺跡、吉見百穴をご紹介しました。

その研究の歴史を興味深く辿れたとともに、古来の人々が持っていた死者を敬う気持ちを感じ取ることができました。

そんな吉見百穴を見学しに出かけてみませんか?

記事の訪問日:2021/5/9

記事の訪問日:2021/5/9

吉見周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

吉見周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

古代遺跡スポットをさらにチェック!

あわせて読みたい

埼玉古墳群、国宝・鉄剣出土の稲荷山古墳を中心に古墳公園をめぐる【埼玉・行田市】

埼玉県行田市にある埼玉古墳群は、稲荷山古墳から出土された鉄剣が国宝指定されていることで知られています。2020年には、県内では初めての特別史跡にも指定されました…

あわせて読みたい

関東の石舞台 八幡山古墳は、埼玉古墳群に代わる権力者の墓【埼玉・行田市】

埼玉県行田市は古墳の多いエリアで、10ヶ所もの古墳群があります。中でも国宝指定されている鉄剣が出土された、埼玉古墳群は全国的にも有名です。今回紹介する八幡山古…

あわせて読みたい

埼玉にも海があった!?「水子貝塚公園」で縄文時代の生活を体感【埼玉・富士見市】

海なし県・埼玉にも古代には海があったらしいですよ!そんな痕跡に出会えるのが、富士見市にある国指定史跡の水子貝塚跡です。かつて海に面した場所にあった縄文時代の…

さらに「歴史」に関するスポットを探す

<a href=”//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3694017&pid=890454465″ rel=”nofollow noopener” target=”_blank”><img src=”//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3694017&pid=890454465″ border=”0″></a>

クラブツーリズムはバスツアーやテーマ旅行が充実!