現存する日本最古の学校「足利学校」は儒教を中心に学んだ施設で、日本最古の孔子廟や孔子彫像など、孔子に関連する貴重な文化財が残ります。

戦国時代にも学びの灯を絶やさなかった足利学校は、宣教師フランシスコ・ザビエルにより「坂東の大学」として西洋にも紹介された。

しかし戦乱期には貴重な書物が奪われてしまう。その危機を救済したのが徳川家康だった。

そんな近世の出来事も振り返りながら、史跡・足利学校の見どころを紹介します。

目次

「足利学校」戦国時代にも学問を絶やさなかった日本最古の学校

足利氏2代目 足利義兼の創設説が有力

入徳門

入徳門

現存する日本最古の学校の遺跡といわれる「足利学校」ですが、実はいつ誰が創設したかは諸説あり、明確にはなっていません。

奈良時代の教育機関(国学)の名残である説。あるいは平安時代の学者・小野篁(おののたかむら)が創設したという説。さらに、鎌倉時代に足利氏2代目の足利義兼が建てたという説など。

現在その中では、足利義兼の創設説が有力とのことらしい。

足利学校の近隣には足利義兼が開いた鑁阿寺(ばんなじ)があり、その敷地は土塁と堀で囲まれた武家屋敷のような形状をしています。

足利学校跡も似たような立地という類似点があり、足利義兼が関わった施設と考えるのは自然だと思われる。

\ 鑁阿寺の紹介記事はこちら! /

足利学校では儒学を中心に学ばれた

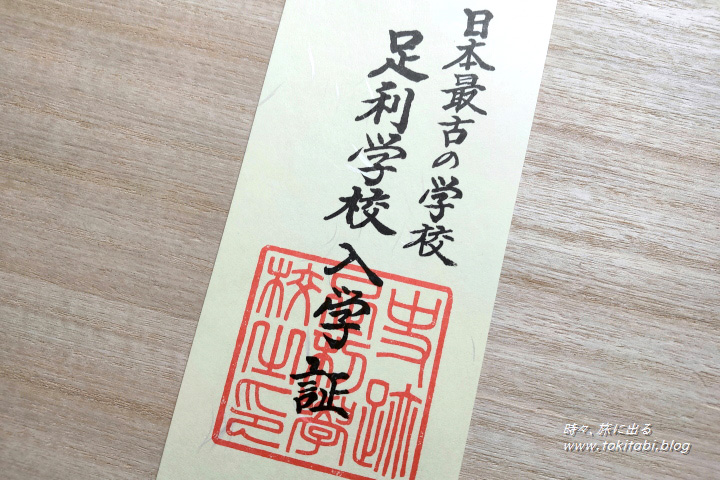

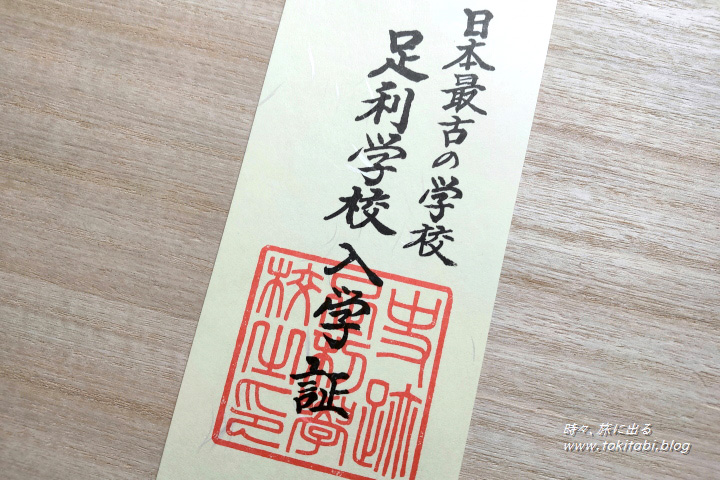

足利学校は有料施設なので、入徳門を抜け参観料を払ってからの見学です。

入場券が足利学校の入学証になっているのがユニーク。一日限りの短期入学ですが、色々学んで帰りたいと思います!

場内に入ってすぐの場所に、儒教の祖である中国古代の思想家である孔子の像が立ちます。

足利学校は儒学を中心とした学問を学ぶ場でした。

「学校門」 は足利学校のシンボル

そして次に現れる門は「学校門」。

寛文8年(1668年)築造の門が現存しており、足利学校のシンボル的な建造物となります。

学校門

学校門

足利学校の存在が歴史上で明らかになるのは、室町時代からです。

永享11年(1439年)に関東管領・上杉憲実(のりざね)が、学則や庠主(しょうしゅ=校長先生)制度を定めた。さらに現在は国宝指定されている書籍等の寄進をおこなった。

初代の庠主として鎌倉の円覚寺の僧侶であった快元(かいげん)が招かれ、学校経営にあたりました。

校長先生の始まりは、ここからだったんですかね。

F.ザビエルが「坂東の大学」として世界に紹介

足利学校の建物群は、この「杏壇門(きょうだんもん)」の先の孔子廟と、方丈や庫裡などの学びの施設だった建物とで大きく2つに分かれます。

孔子廟は江戸時代より現存している建造物で、方丈側は平成に復原された建物群となる。

杏壇門は、明治時代に屋根と門扉部が焼けたため一部再建されましたが、学校門と同じく寛文8年の現存建築物です。

杏壇(きょうだん)の呼び名は、孔子が学問を教えた壇のまわりにあった杏(あんず)の木が由来とのこと。

戦国時代以後の戦乱期にも、学問の灯を絶やさなかったという足利学校。その最盛期の学徒数は3千名に上ったといわれる。

その隆盛振りは、国内のみならず海外にも伝わった。

天文18年(1549年)、かの宣教師フランシスコ・ザビエルにより「日本国中最も大にして、最も有名な坂東の大学」と世界に紹介された。これはなかなか凄い事ですね!

日本最古の孔子廟と孔子彫像は貴重

杏壇門の先に建つ「孔子廟(こうしびょう)」は孔子を祀る聖廟と呼ばれる建物で、中国明(みん)時代の聖廟を模したものとのこと。

寛文8年、第13世庠主・伝英元教の時に造営されたもので、現存する日本最古の孔子廟なんだそうだ。これは貴重!江戸初期の現存建築物という点でも希少ですよね。

孔子廟と同時期に建築された入徳門・学校門・杏壇門の3門は、国の史跡に指定されています。

孔子廟の名は大成殿。

大成殿の中央に祀られている木造の「孔子坐像」。

製作年は像の胎内銘から天文4年(1535年)だとわかっており、これにより日本最古の孔子の彫像といわれています。孔子関連では日本最古づくしのスポットですね!

その右手にあるのは、足利学校の創始者説もある小野篁(おののたかむら)の像。

「方丈・庫裡・書院」 学びの施設を復原

孔子廟の東側には、学習の場として使用された建物群が復原されています。

手前が「方丈(ほうじょう)」で、奥の建物が「庫裡(くり)」。庫裡の裏手にあるのは「書院」。

内部はつながっており、それぞれ行き来できる構造となっている。

元々の建物は宝暦4年(1754年)の落雷で焼失。

現在の建物は平成2年(1990年)に新しく建てられたものですが、学校の全体像を知ることができる貴重な建物群です。

方丈は寄棟(よせむね)造りで屋根は藁葺で、禅宗寺院の本堂のような感じの建物です。

学習や講義は、こちらの方丈でおこなわれました。

方丈の東側にある庫裡と呼ばれる建物は、日常の生活空間でした。

竃(かまど)のある土間や板敷の台所、畳敷の4部屋があり奥には湯殿があります。

方丈と庫裡の間にある、瓦葺の唐破風付き玄関が特徴的でした。

「衆寮・木小屋・土蔵」付随建築物も復原

衆寮

衆寮

方丈・庫裡の周囲には、付随する建物が復原されています。

6畳間に土間がついた部屋が4部屋続く長屋形式の「衆寮」は、僧房や学生寮として使用された。

木小屋

木小屋

「木小屋」には、薪や日常使う用具や食糧などを保管。

土蔵

土蔵

耐火建築物である「土蔵」には、貴重品などが収納された。

徳川家康が豊臣秀次から書籍を奪還した

方丈・庫裡・書院は、建物内部の見学ができます。

脇玄関の孔子と高弟たちの像に迎えられつつ、中へ進む。

広々した方丈の内部。

ここの畳は現在の一般的な畳と違い、えらく長~いサイズですね。

方丈には「仏殿の間」があり、その脇仏殿には徳川家康(東照大権現)の位牌が安置されていた。

なぜここに徳川家康の位牌が?なんですが、足利学校と徳川家康には実は深いつながりがあったんですね。

戦国時代、豊臣秀吉が関東を支配していた小田原北条氏を滅ぼしたが、その翌年の天正19年(1591年)、秀吉の甥・秀次が足利学校から貴重な書籍を持ち帰ってしまった。

その4年後、その書物は徳川家康の取りなしで京都から足利学校に戻されました。

これに恩義を感じた足利学校の第9世庠主・閑室元佶三要(かんしつ げんきつ さんよう)は、関ヶ原の戦いにも家康に従い随行。

以降も徳川家康の厚い信任を得て、足利学校も幕府より百石の朱印地を賜っています。

争乱期における足利学校の歴史を象徴する出来事の一つです。

「尊牌の間」には、2代~11代の歴代徳川将軍の位牌も安置されています。

家康以降も災害復興時の援助を受けるなど、江戸幕府の手厚い保護を受けました。

北側と南側には庭園があります。向かいに見えるのは孔子廟。

天海僧正も学んだ、武将の軍師養成所としての一面も

庫裡は資料の展示室になっています。

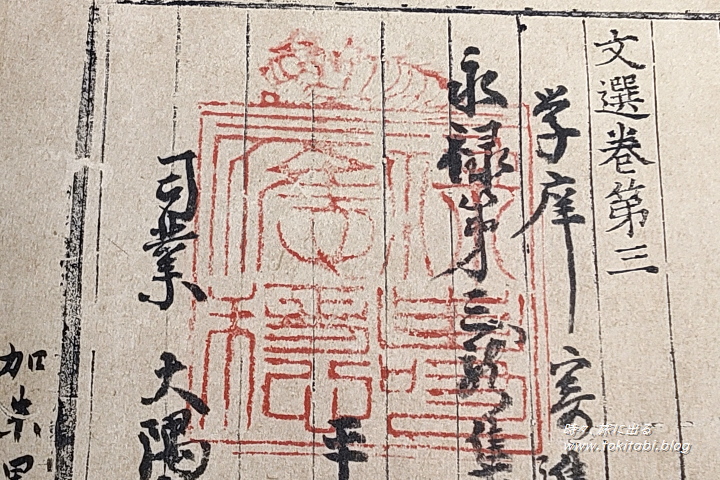

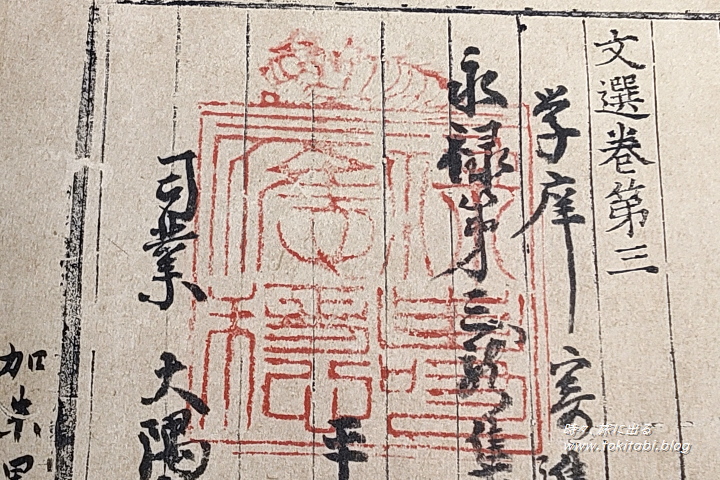

現在国宝指定されている北条氏政によって寄贈された「文選(もんぜん)」には、北条氏の虎の朱印が押されていた。この書物も家康が奪還したうちの一冊なんでしょうね。(展示品は複製品)

ところで、足利学校で学んだ人物の名を見てゆくと。。。

涸轍祖博(こてつそはく)という僧侶は足利学校で学んだ後、上杉家家老・直江兼続(かねつぐ)に招かれています。

また、徳川家康の側近として知られる天海僧正も、永禄3年(1560年)から4年間、足利学校で学んだそうだ。

どうやら戦国時代の足利学校には、武将に付く軍師の知識を習得する場としての側面もあったようだ。

「歴代庠主の墓」「遺跡図書館」

敷地の西側にある「歴代庠主の墓所」。

足利学校は明治時代には藩校になりますが、庠主制はそれまでの約430年間続き23代にも渡りました。

17基ある墓のうち文字が刻まれている8基の主は判明しており、残り9基は不明らしい。

こちらは足利学校廃校後に開設された「遺跡図書館」。

建物は大正時代のもので、現在は郷土資料の展示や書籍の閲覧をする施設となっている。

字降松(かなふりまつ)

字降松(かなふりまつ)

最後に紹介するのは「字降松(かなふりまつ)」と呼ばれる松の木。

学生が読めない文字に出合った際、紙に書き込んで松の枝につけておくとそれを和尚が見て、ふり仮名・注釈を付けてくれたのだそうだ。

文通みたい。奥ゆかしい世界だったんですね。

室町幕府初代将軍・足利尊氏を真田広之が演じ、高視聴率で話題を呼んだ伝説の大河ドラマ!

足利学校の詳細情報・アクセスなど

足利学校の詳細情報・アクセス

足利学校

公式ページ

住所:栃木県足利市昌平町2338(GoogleMapで開く)

参観料:一般 420円、高校生 220円

受付時間:

・4月~9月:9:00~16:30

・10月~3月:9:00~16:00

アクセス:

電車)

・JR両毛線「足利駅」から徒歩約10分

・東武伊勢崎線「足利市駅」から徒歩約10分

車)

・北関道自動車道「足利IC」から約15分

・境内無料駐車場50台

\ 足利ランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!/

足利市市内の移動情報

市内を循環する足利市路線バス「あしバスアッシー」が利用できます。

主な観光スポットの最寄りバス停:鑁阿寺「大日西門」、足利学校「足利学校東」、織姫神社「通5丁目」、あしかがフラワーパーク「あしかがフラワーパーク駅入口」など

足利市のあしバスアッシーのページ

足利市へのアクセス

足利市へのアクセス

電車)

・東武鉄道「浅草駅」から東武伊勢崎線の特急りょうもう号利用で約70分乗車。「足利市駅」下車(乗り換えなし)。

・JR「上野駅」から東北新幹線又は宇都宮線で「小山駅」下車、両毛線に乗り換えて小山駅から約40分、「足利駅」下車。

・JR「高崎駅」から両毛線乗車にて約60分、「足利駅」下車

車)

・北関東自動車道「足利IC」から市内まで約10分。

足利学校に出かけてみませんか?

足利学校跡では戦乱の中でも学びの灯を絶やさなかった、貴重な教育の場としての歴史を感じました。

同時にその発展の背景には、時の権力者たちとの結びつきがあったことも感じられました。

足利学校の直ぐ近くには、足利氏発祥の地としての関連史跡である鑁阿寺(足利氏宅跡)もありますので、あわせての訪問がおすすめです。

悠久の歴史を感じさせるまち、足利に出かけてみませんか?

記事の訪問日:2022/8/19

足利周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

足利周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

周辺おすすめスポット(鑁阿寺ほか)

鑁阿寺(足利氏宅跡)

足利市は足利氏発祥の地とされ、足利氏2代目の義兼が建てた鑁阿寺には、鎌倉時代の本堂が残っており国宝指定されています。史跡・足利氏宅跡でもあり、日本100名城の一つにも数えられます。

あわせて読みたい

鑁阿寺で鎌倉時代の国宝建築物と足利氏発祥の歴史に出会う【栃木・足利市】

栃木県足利市は足利氏発祥の地といわれており、当地で名乗られた”足利”の氏の系譜が、やがて室町幕府を創設した足利尊氏へと繋がってゆきました。鑁阿寺は足利氏2代目の…

鑁阿寺(足利氏宅跡)

住所:栃木県足利市家富町2220(GoogleMapで開く)

アクセス:

電車)

・JR両毛線「足利駅」から徒歩約10分

・東武伊勢崎線「足利市駅」から徒歩約10分

車)

・北関道自動車道「足利IC」から約15分

・境内無料駐車場50台

足利織姫神社

街を一望する高台に鎮座する、鮮やかな朱色の社殿が美しい。こちらは縁結びのご利益を頂ける神社。

七色の鳥居があるのは珍しい。

あわせて読みたい

足利織姫神社は地元の織物産業の発展を見守る、美しい社殿を持つ神社【栃木・足利市】

古来より織物の街として知られている、栃木県足利市。その足利の街を一望する高台に鎮座する「足利織姫神社」は、足利の織物産業の発展を見守ってきた神社です。境内に…

足利織姫神社

住所:栃木県足利市西宮町3889番(GoogleMapで開く)

電車)

・東武伊勢崎線「足利市駅」より徒歩30分

・JR両毛線「足利駅」より徒歩30分

車)

・北関東自動車道「足利IC」より約10分、「太田桐生IC」より約15分

・東北自動車道「佐野IC」約30分

・無料駐車場あり

あしかがフラワーパーク

広大な敷地を持つ花のテーマパーク。パークシンボルの大藤と白藤のトンネルが楽しめる春の大藤まつりを中心に、四季折々の花が楽しめます。

あわせて読みたい

あしかがフラワーパーク、ほのかに香る藤のトンネルや巨大藤は圧巻!【栃木・足利市】

栃木県足利市にある「あしかがフラワーパーク」は、約1万m2の敷地面積を持つ、花のテーマパークです。 四季折々の花が楽しめますが、パークのシンボルとなっているのが…

あしかがフラワーパーク

住所:栃木県足利市迫間町607(GoogleMapで開く)

アクセス:

電車)

・JR両毛線「あしかがフラワーパーク」駅、徒歩5分

車)

・東北自動車道「佐野藤岡IC」より約20分

・北関東自動車道の「太田桐生IC」より約25分、「足利IC」より約20分、「佐野田沼IC」より約17分、「出流原スマートIC」より約15分

栃木蔵の街

小江戸と称される栃木市では、レトロな蔵の街並みが楽しめます。

山車会館でコンピューターグラフィックを駆使した演出に圧倒され、博物館では語り部ロボットに驚かされたりと見どころも多いです。

あわせて読みたい

蔵の街 栃木、今も残る日光例幣使街道と巴波川舟運で栄えた面影【栃木・栃木市】

江戸時代の栃木市は、朝廷の使者である例幣使が日光に向かう際に使った「日光例幣使街道」の宿場町として栄えました。さらに、その街道と並行して流れる巴波川の舟運を…

栃木蔵の街

住所: 栃木県栃木市倭町13-2(GoogleMapで開く) *住所は蔵の街第一駐車場

アクセス:

電車)JR・東武「栃木駅」から徒歩約15分

車)東北自動車道「栃木IC」から約15分

<a href=”//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3694017&pid=890454465″ rel=”nofollow noopener” target=”_blank”><img src=”//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3694017&pid=890454465″ border=”0″></a>

クラブツーリズムはバスツアーやテーマ旅行が充実!