かつて岩槻城があった城下町である、埼玉県さいたま市の岩槻。

しかし城があった痕跡は?というとイメージが希薄で、岩槻城址公園があるものの、城跡を思わせるような櫓や石垣などが残っているわけでもない。

では岩槻城に関連するものは残っていないのか?と確かめに岩槻の街をつぶさに歩いてみたら、案外城に関連する建築物や痕跡などが沢山でてきましたよ!

岩槻城の歴史を紐解きながら楽しむ、岩槻城下町歩きを紹介します。

目次

「岩槻城址公園」 城門や土塁遺構に城郭の面影

戦国時代は北条氏の城、江戸時代は江戸北方の要衝だった

城下町歩きの前に、まずは岩槻城の歴史概要をふり返ってみましょう。

岩槻城の歴史概略

■ 室町時代末:築城。16世紀前半には太田氏が城主となっている。

■ 永禄10年(1567年):城主・太田氏資(うじすけ)が戦死し、城は小田原北条氏(後北条氏)の支配下となる。

■ 天正18年(1590年):豊臣秀吉の小田原征伐にて、5月20日から総攻撃を受け22日に落城。

■ 同年:豊臣秀吉が小田原北条氏を滅ぼすと徳川家康が江戸に入る。岩槻城も徳川家臣の高力清長(こうりききよなが)が城主となる。

■ 江戸時代:江戸北方の要衝として重要視され、幕府要職の譜代大名の居城となった。

■ 明治維新後:廃城。

築城者については、実ははっきりしていません。

長らく、扇谷(おうぎがやつ)上杉家の家臣だった太田道灌(どうかん)と父・道真(どうしん)による築城といわれてきた。しかし近年では忍城(おしじょう)城主として知られる、成田氏の築城説が有力らしい。

江戸時代には、譜代大名が城主として目まぐるしく入れ替わります。

宝暦6年(1756年)に、若年寄に抜擢された大岡忠光が2万石で初代岩槻藩主として入城。大岡忠光は、徳川第9代将軍・家重の側用人だったことで知られる人物。

以降、明治時代まで大岡家が藩主を務めました。

城下町全体を外堀で囲む大構えの城

岩槻城の跡は「岩槻城址公園」として整備されているので、まずはこちらの訪問からスタートしてみます。

公園には花見などで来たことがありますが、城跡らしき形跡を見かけた記憶はなかったんだよねえ(当時、城にあまり興味がなかった、というのもあるのだが。。。)。

しかし一部遺構が残っているらしいので、改めてめぐってみることにした。

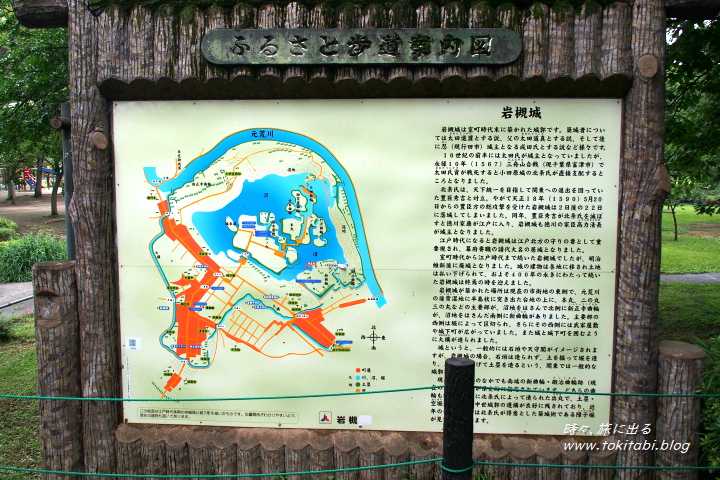

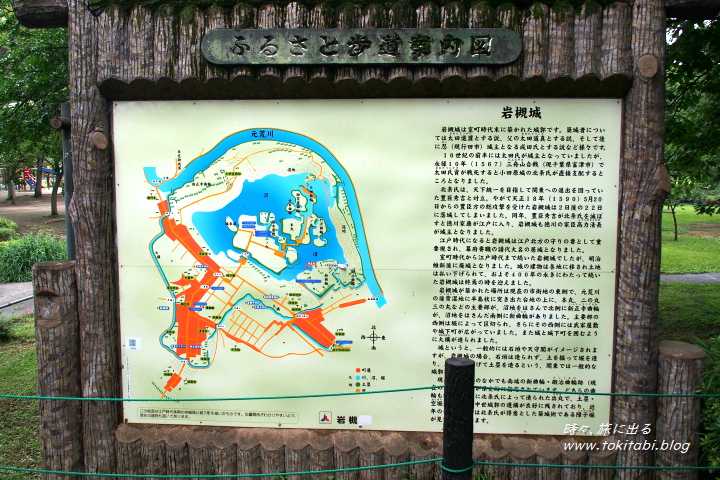

入口には岩槻城の案内板があった。

左側の地図は江戸時代の城下町絵図に現在の施設を重ねたもので、これから城の形跡を探そう、って者にはまさにうってつけの地図ですわ。

*地図のアップはこちらのパンフ「絵図で知る岩槻城と城下町 」をご参照。

案内板からは、岩槻城に関して以下のことが分かった。

岩槻城の特徴

■城の北東から南東は、元荒川を自然の外堀に利用。

■本丸などの城の中心部分は、周囲の自然の沼を堀に見立てていた。

■石垣は用いず、土を掘った堀(空堀)と、土を盛った土塁による城郭だった。

■城と城下町は、大構(おおがまえ)と呼ばれる約8kmにわたる土塁と堀で囲まれていた。

■現在の城址公園の範囲は、新曲輪・鍛冶曲輪と呼ばれる南側の一部の曲輪跡にとどまる。

■城の中心だった部分は現在は市街地に変わっている。

城址公園は本丸だった場所だと思い込んでいたが、随分イメージが違っていた。

城下町全体を囲む土塁は、戦国時代末期に小田原北条氏が豊臣秀吉の攻撃に備えて築造したものらしい。

北条氏の本城である小田原城の総構えに通じる特徴ですね。

「岩槻城城門と岩槻城裏門」 貴重な建築物の遺構

そして公園の一角に建築物の遺構があった。「岩槻城城門」は、数少ない貴重な岩槻城の現存建築物の一つとのこと。いやあ、いきなり良い意味で想定外のものが見れた。

木材が黒く塗られていることから、通称「黒門」と呼ばれる。城内のどこにあったかは不明。

廃城後に門は撤去され、埼玉県庁や県知事公舎の正門、そして岩槻市役所の通用門などとして使用されたとのこと。

昭和45年(1970年)に再びこの地に移築されたそうです。

そんな転々とした中で、良く残ってましたね。

長屋門形式と呼ばれる造りで、門扉両側には小部屋がある。サイズは幅約13m・奥行約3.7mで、屋根は寄棟造(よせむねづくり) で瓦葺き。

近くで見るとだいぶ使用感アリなので、修復した方が良さそうに見えます。

黒門から少し離れた場所に、もう一つ城門が残ってました。2つもあったのか!

裏門と伝わりますが、こちらも城内での位置は不明とのこと。サイズは間口約3m・奥行約2mで、向かって門扉左に戸が設置されています。

裏門は明和7年(1770年)に、当時の岩槻城主・大岡氏家臣の武藤弥太夫らにより改修されている。

また、文政6年(1823年)には、さらに板谷官治らにより修理された。

これらは本柱の墨書銘に記されており、建築年代が明確な遺構として貴重とのこと。

門は廃城後、民間で大切に保存されていたんですって。ありがたいことだ。

小田原北条氏の「堀障子」と水堀跡の遺構

公園内の南側を歩くと、所々に土塁と空堀らしき旧状が残っていた。

この遊歩道がある場所では、「堀障子」と呼ばれる形状の空堀跡が見つかっている。

調査の結果、底までの3m程度が埋まっている空堀が発見され、掘底には堀障子が確認された。

堀障子は堀の中に障害物が設けられた堀で、小田原北条氏特有の築城技術とされることから、戦国時代に北条氏が城を使用した痕跡が確認できたことになる。

城址公園はもともと新曲輪・鍛冶曲輪があった場所ですが、これらの曲輪は小田原北条氏時代に造られたものと考えられています。

岩槻城は江戸時代にも使用されましたが、戦国時代の構造も結構そのまま使用されていた感じですね

土塁に囲まれた道には「ふるさと散策路」の看板が立ち、先の方まで続いていた。これは山を崩した切岸と呼ばれる物か?道は途中で鋭角にカーブしてる。

この散策路は公園の東端をぐるっと取り囲んでいた。

先の絵図で見てみると、どうやらこの散策路は鍛冶曲輪を取り囲んでいた水堀の跡のようだ。へえ~、こんな遺構が残っているとは!

「ふるさと散策路」ではなく、水堀跡と書いた方が史跡っぽいインパクトが出るのに惜しいな。

岩槻城址公園は県内有数の桜の名所

菖蒲池にかかる公園のトレードマークの八ツ橋。

城址公園は桜の名所として親しまれており、春には約600本の桜の花が咲きます。また、夏には池のスイレンの花も楽しめる。

芝生のピクニック広場もあり、季節感を感じられるスポットとして人気です。

岩槻城址公園の詳細情報・アクセス

岩槻城址公園

住所:埼玉県さいたま市岩槻区太田3-4 (GoogleMapで開く) ※住所・Mapは岩槻城城門に近い第一駐車場のもの

入園:24時間可、入場無料

アクセス:

電車)

・東武アーバンパークライン(野田線)「岩槻駅」より徒歩23分(1.8km)

・月曜日から金曜日のみコミュニティバスの運行アリ(岩槻区コミュニティバスルートガイド)

車)

・東北自動車道「岩槻IC」から約10分

・駐車場:約300台(無料)

岩槻城本丸や大構えの面影を探して街へ

「本丸跡碑」 土塁と枡形門で守られていた本丸

本丸跡碑

本丸跡碑

岩槻城址公園は城の中心部ではなかった、ってことが分かった。

では本丸だった場所は今どこだ?ってことで、城址公園を後にして岩槻の街に出てみました。

やってきたのは、街の中心部を通る県道沿いの足利銀行岩槻支店。

本丸跡碑

本丸跡碑

銀行敷地内に「本丸跡碑」がありました。遺構などは一切残っていませんが。。。

碑の隣の案内板には、本丸の形状に関する記載あった。

本丸の外周はぼぼ正方形で、高さ6m前後の土塁に囲まれていた。

南西・南東両隅と南辺に張り出した三か所に櫓が配置され、出入口には枡形門が設置されて2階建ての櫓門が建っていたという。

おぼろげながら、かつての本丸の様子が浮かんできました。

枡形は塀などに囲まれた四角い空間で、侵入した外敵を直進させないための防御の仕掛けのこと。

徳川将軍は日光社参時に岩槻城に宿泊

三ノ丸跡碑

三ノ丸跡碑

本丸跡碑に近い消防署前には「三ノ丸跡碑」も。この辺りがかつての城の中心部であったことが分かった。

ところで、江戸時代には徳川将軍による日光社参がおこなわれましたが、その際、日光御成道の道筋にあった岩槻城は将軍の宿泊地となった。そのため本丸には将軍が宿泊するための本丸御殿があったそうだ。

日光社参と日光御成道について

日光社参は徳川家康公を祀る日光東照宮を将軍家が参拝する巡礼行事で、江戸時代を通じて合計19回実施された。

6名の徳川将軍が社参をしており、2代将軍秀忠が4回、3代将軍家光が10回、4代将軍家綱が2回、8代将軍吉宗が1回、10代将軍家治が1回、12代将軍家慶が1回となります。

将軍の日光への行程は、主に中山道の本郷追分(現東京都文京区)から日光御成道に入り、幸手(現埼玉県幸手市)で日光街道に入って日光に至るルートが一般的だった。

日光御成道は正面の県道の500m程西側手前で北方向に分岐し、幸手に向かう道筋となっている。

三ノ丸跡碑から岩槻総鎮守・久伊豆(ひさいず)神社がある北側を望んでいます。

正面の遠方に見えるこんもりとした緑が、久伊豆神社の社叢ですね。

城下町絵図を見ると、自然の沼が本丸などの主郭部分を囲んでおり水堀の役目を果たしていた。

この先の道路は明らかに窪地になってますが、その沼地だった地形の名残りではないだろうか。

それと今回見逃がしてしまったのだが、本丸の東側の県道沿いには二ノ丸跡もあるようだ。

本丸跡碑を探しにゆくときは、近隣にある「岩槻本丸公民館」を目印にすると探しやすい。駐車場もあるので車を停めて歩くこともできる。

岩槻本丸公民館 住所:埼玉県さいたま市岩槻区本丸3-17-1(GoogleMapで開く)

「久伊豆神社」 かつて城内に鎮座した岩槻総鎮守

次に大構え内の北側に位置した、城内の神社「久伊豆神社」にやって来ました。

久伊豆神社は「新正寺曲輪(しんしょうじくるわ)」内にあったことが、入口向かいの標柱で分かる。新正寺曲輪は寺社地に充てられていたエリアだ。

ちなみに、曲輪名についている新正寺という寺は現在は残っていません。

久伊豆神社は岩槻城築城の際に、城の鎮守として建立されたと伝わります。

江戸時代になると岩槻の地は江戸城の鬼門にあたるとされ、徳川家康自ら鬼門除けの祈願をしたともいわれる。その後も歴代岩槻城主により厚く崇敬を受けました。

\ 岩槻久伊豆神社の詳細はこちらへ!/

「愛宕神社」 外郭の土塁上にある神社

続いて、久伊豆神社からは南西へ1.5km程離れた場所の「愛宕神社」を訪問。

大構えの西側に位置しますが、こちらも数少ない遺構が残っているスポットなんですね。その遺構はというと。。。、写真にもある社殿が建っている場所に関係があります。

はい、石で固められてはいますが、社殿は大構えを構成した土塁の上に建ちます。愛宕神社は元々土塁上にあったため、神社の一部として取り壊しを免れたとのことです。

神社の裏手に上がると、台地のヘリに立地していることがわかる。その下には東武鉄道の線路が続いていますが、おそらく堀跡を生かして線路が敷設されたものと思われます。

旧武家地に残る「岩槻藩遷喬館と時の鐘」

「裏小路」 大手門に通じた武家屋敷通り

次にやってきたのは、城内の南西にある「裏小路」と呼ばれれる通り。県道から一本奥に入った道で、岩槻人形博物館の裏手にあたる。

このあたりはかつて武家屋敷が並んだ一帯で、それっぽい雰囲気の塀を持つお屋敷も建っていますねえ(築年代は不詳)。

江戸時代の武家屋敷街は町人街とは完全に区分されており、両者の境目には木戸まであったそうだ。へえ~、厳格に分かれていたんですね。

そしてこの裏小路は、三ノ丸の入口にあたる大手門につながる道でもありました。

「岩槻藩遷喬館」 県内唯一の現存藩校

そんな裏小路の一角には、江戸時代の藩校跡「岩槻藩遷喬館(せんきょうかん)」が残っていました。

甲府生まれの児玉南柯(こだまなんか)は、11歳で岩槻藩士・児玉家に養子として入り儒学・武術・馬術・書を学んだ。

藩の要職を歴任した後の寛政11年(1799年)、私塾「遷喬館」を開設して藩士の子弟の教育にあたる。遷喬館は後に藩校となりました。

県内では唯一の藩校の現存建物として、県の史跡に指定されています。なるほど、貴重な建物なんですね。

室内は広々として端正なたたずまいの日本家屋。

木造建築は躯体がしっかりしていれば、後世に残せる強度を持っているんだな、と感心します。

藁ぶきの屋根がかつての雰囲気を感じさせる。

最盛期には梅林のある大きな敷地内に、武芸稽古場や菅原道真を祀る菅神廟、築山・池泉・観望台などがあり、庭園のような風情を持っていたようだ。

岩槻藩遷喬館

住所:埼玉県さいたま市岩槻区本町4-8-9(GoogleMapで開く)

開館時間:9時~16時30分

休館日:月曜日(休日を除く)、休日の翌日、年末年始(12月28日~1月4日)、その他特別整理期間・臨時休館日

入館料:無料

アクセス:

電車)東武アーバンパークライン(野田線)「岩槻駅」東口より徒歩10分、岩槻本町公民館向かい

車)駐車場施設は無いので注意

「時の鐘」江戸時代の鐘の音が今も城下町に響く

裏小路を東に進んだ先には、城下町に時を知らせるために設置された「時の鐘」があります。

銅鐘は享保5年(1720年)に鋳造されたもの。

埼玉県内で「時の鐘」といえば川越が有名ですが、実は岩槻の時の鐘の方が古い時代のものなんですね。

川越との比較でイマイチ認知度が低いのが少々残念。

現在でも時の鐘として現役で、6時・正午・18時の一日3回鐘が鳴らされています。

江戸時代に城内に響いた鐘の音色が、時を越えて今も街に響いているなんて歴史ロマンを感じますよね。

時の鐘

住所:埼玉県さいたま市岩槻区本町6-2-229(GoogleMapで開く)

アクセス:

電車)東武アーバンパークライン(野田線)「岩槻駅」より徒歩10分

車)駐車場施設は無いので注意

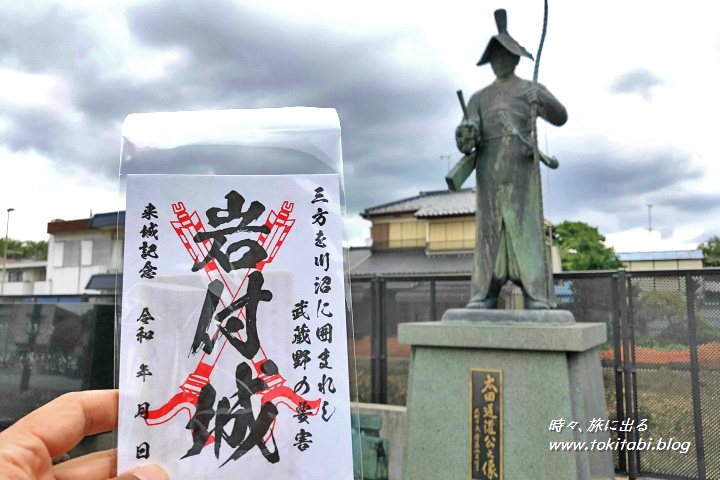

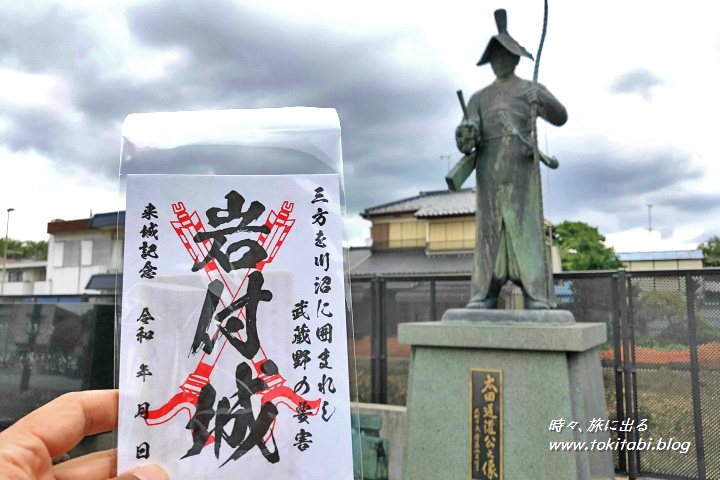

「岩槻城 御城印」を記念に購入!

城下町訪問の記念に、岩槻城の「御城印」を購入しました。岩槻区内の2ヶ所で販売されており、1枚300円ナリ。

岩槻人形博物館前にある太田道灌像とともにパチリ。本日の城下町歩きを終了しました。

岩槻城 御城印販売場所

水野書店

住所:埼玉県さいたま市岩槻区本町4丁目2−10(GoogleMapで開く)

営業時間:10時~20時、休日:第2・第4日曜

田中屋本店

住所:埼玉県さいたま市岩槻区本町2丁目2−43(GoogleMapで開く)

時間:9時~18時30分、休日:月曜、不定期の火曜休みあり

販売場所の最新情報は岩槻情報サイト「キラリいわつき」でチェック願います。

岩槻のランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

明治時代の初めにはまだこれだけ様々な城が残されていたんですね。

貴重な写真の数々に思わず釘付け!

岩槻散策マップと周辺おすすめスポット

岩槻散策マップについて

さいたま市のページで岩槻区内の散策マップが紹介されているので、街歩きの際は入手すると便利。

岩槻城城下町歩きであれば、『岩槻散策マップ2「岩槻地区」』が参考になります。

さいたま市 岩槻区散策マップのページ

なお、マップは下記で紹介している「にぎわい交流館 いわつき」などでも入手できます。

近隣スポット(岩槻人形博物館ほか)

岩槻人形博物館

さいたま市の岩槻は昔より人形の町として知られ、その人形産業の歴史に触れることができる日本初の人形専門の公立博物館。

岩槻藩遷喬館や時の鐘までは、それぞれ5分程度で行ける場所にあります。

岩槻城址公園からは1.5km程離れた場所になります。

あわせて読みたい

岩槻人形博物館で触れる、城下町に息づく伝統の技と歴史【埼玉・さいたま市】

城下町、そして人形のまちとして知られるさいたま市岩槻区にある「岩槻人形博物館」は、日本初の人形専門の公立博物館です。岩槻人形の歴史や製造方法などが学べる展示…

にぎわい交流館 いわつき

岩槻人形博物館に併設されている施設で、コミュニティセンターが入っています。

岩槻城城下町歩きに出かける際は、こちらで「岩槻散策マップ2(城下町を歩く)」のパンフレットを入手すると便利です。

人形博物館と共用の無料駐車場もあります。

久伊豆神社

太田道灌は城内の総鎮守として崇敬し、江戸時代には江戸の鬼門にあたるとして、徳川家康も鬼門除けの祈願をしたと伝わります。

境内では孔雀が飼われており、運が良ければその美しい羽根を広げている場面に出会えます。

岩槻城址公園からは約1.3km程離れた場所にあります。

あわせて読みたい

岩槻城内にあった岩槻久伊豆神社は、歴代城主の崇敬を篤く受けた神社【埼玉・さいたま市】

久伊豆神社は江戸時代、江戸城北方の要衝として重要な拠点だった岩槻城城内にあった神社です。岩槻城の総鎮守として崇敬され、歴代城主からの深い庇護を受けました。県…

~休憩処~

ヨロ研カフェ岩槻店

こちらは「にぎわい交流館 いわつき」内に入っているカフェ。

埼玉県産のヨーロッパの野菜を中心に、県内の食材にこだわった料理を提供するお店。

野菜たっぷりのランチもオススメだし、ちょっと変わりダネの素材を使ったジェラートも美味しいですよ!

ヨロ研カフェ岩槻店

住所:埼玉県さいたま市岩槻区本町6丁目1−2 にぎわい交流館いわつき1F(GoogleMapで開く)

さらに「埼玉県」に関する記事を探す

岩槻区コミュニティバスについて

公共の交通機関を利用する場合は、岩槻区コミュニティバスを上手く利用すると効率良くめぐれるかもしれない。

1時間に1本の運行ですが、岩槻城城址公園にも岩槻人形博物館にも停車するので、岩槻藩遷喬館や時の鐘の訪問にも使えます。

さいたま市の岩槻区コミュニティバスのページ

岩槻城城下町歩きにでかけませんか?

岩槻城址公園には城っぽいモニュメントもないし、何か残ってないの?そんな感じで始まった岩槻城めぐりだった。

実は大構えという造りで岩槻の町全体が城郭だった、と知ると俄然街歩きが面白くなった。

今回歩いた場所以外にも多くの石標が設置されいるはずだし、遺構もまだ残っているかもしれない。

また、機会があれば色々歩いてみたい。

そんな岩槻城下町に出かけてみませんか?

記事の訪問日:2021/7/4

さいたま市周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

さいたま市周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

空堀や土塁が残る城跡をさらにチェック!

あわせて読みたい

水戸城の空堀は圧倒的!復元大手門で一段と見どころ増す【茨城・水戸市】

水戸城は徳川御三家の一つである水戸徳川家の居城でした。水戸徳川家はかの水戸黄門こと、徳川光圀でも知られますよね。令和に入って、水戸城の跡には巨大な大手門と二…

あわせて読みたい

鉢形城、北条氏らしい堀や土塁が城好きを唸らせる城跡【埼玉・寄居町】

埼玉県寄居町にある鉢形城跡は荒川の断崖絶壁を要害にした、戦国時代を代表する小田原北条氏の城郭跡です。広大な範囲にわたる縄張り跡と、北条氏らしい特徴を持つ堀や…

あわせて読みたい

上杉謙信撃退も納得!「金山城」は石垣堅固な巨大山城【群馬・太田市】

群馬県太田市にあった「金山城」は、関東では珍しい石垣を持つ戦国時代の山城でした。縄張りがほぼ山全体に展開されている城跡で、石積土塁に囲まれた大手虎口に圧倒さ…

あわせて読みたい

なぜ山城「杉山城」は築城の教科書と呼ばれるのか?登城して体感してみた【埼玉・嵐山町】

埼玉県嵐山町にある「杉山城跡」は、自然の地形を生かした戦国時代の山城跡です。続日本100名城の一つに数えられ、城郭ファンからは「築城の教科書」とも呼ばれる人気の…

さらに「城」に関する記事を探す

<a href=”//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3694017&pid=889865292″ rel=”nofollow noopener” target=”_blank”><img src=”//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3694017&pid=889865292″ border=”0″></a>

関東近郊へは、気軽なバス旅で出かけてみない?