埼玉県嵐山町にある「杉山城」は、自然の地形を生かした戦国時代の平山城で、続日本100名城の一つにも数えられています。

城の造りには戦国時代の築城における様々な技巧が駆使されており、城郭ファンからは「山城の教科書」とも呼ばれる人気の高い城跡です。

そんな、山城歩き初心者から城めぐり上級者まで、幅広く楽しめる杉山城跡の見どころと魅力を紹介します。

目次

「杉山城」戦国時代の平山城で続日本100名城の一城

比企地域には69ヶ所もの城跡があった!

見学者用駐車場

見学者用駐車場

杉山城があった嵐山町は、埼玉県の中央に位置する「比企地域」にあります。

山間部や丘陵地帯を有するこの一帯は、かつて北武蔵と呼ばれました。

戦国時代初期の関東では、公方(くぼう)足利氏、山内上杉氏(やまのうちうえすぎし)、扇谷上杉氏(おうぎがやつうえすぎし)らによる争乱が激化・長期化しました。

その3つの勢力が交差した比企地域は特に城が多かったエリアで、なんと69ヶ所もの城館跡が確認されているんですね。

その内の代表的な4城館である松山城跡(吉見町)・菅谷館跡(嵐山町)・杉山城跡(嵐山町)・小倉城跡(ときがわ町・嵐山町・小川町)が、「比企城館跡群」として国史跡に指定されています。

また、菅谷館跡と杉山城は続日本100名城にも数えられています。

今回訪問の杉山城をはじめ、いずれの4城跡とも多くの遺構が良好に残っているので、戦国時代の城を知るのにはおすすめのスポットです。

長享の乱(1487~1505年)

山内上杉氏(関東管領・上杉顕定)と扇谷上杉氏(上杉定正・朝良)が関東の覇権を争った内乱。

扇谷氏の重臣・太田道灌の暗殺(1486年)を機に勃発。古河公方や北条早雲らの介入を招き、長期の戦乱で両上杉氏は疲弊しました。

この争いは関東における上杉氏衰退と、後の小田原北条氏(後北条氏)進出の大きな契機となりました。

\ 松山城跡・菅谷館跡・小倉城跡の詳細はこちら!/

「杉山城」山内上杉氏築城の”山城の教科書”と呼ばれる名城

杉山城跡へは中学校の敷地を抜けてゆく

杉山城跡へは中学校の敷地を抜けてゆく

杉山城は丘陵地帯に築かれた平山城です。

山の高低差を巧みに利用して造られており、そこには戦国時代の様々な築城技巧が読み取れるため、「山城の教科書」などとも呼ばれることも多い城です。

その一方、杉山城の歴史に関する資料が殆どなかったため、築城年代や城主などに関しては不明な点が多い城跡でした。

しかし平成におこなわれた発掘調査により、その時代背景が明らかになってきました。

発掘調査による杉山城の時代背景考察

国指定史跡認定に向けて、嵐山町は平成14年(2002年)~平成18年(2006年)に詳細な発掘調査を実施しました。

出土物の製作年代は15世紀後半~16世紀前半に収まるもの。そして、山内上杉氏に関連する出土品が確認されたことから、築城主は山内上杉氏の可能性が高いことが判明しました。

「長享の乱」において、山内上杉氏の拠点だった鉢形城(寄居町)と扇谷上杉氏の拠点だった河越城(川越市)の中間にあたる嵐山町の須賀谷原で、長享2年(1488年)に多くの戦死者を出す激しい戦闘がありました。

杉山城跡から出土品の年代はこの戦いの少し後にあたるもので、合戦後に山内上杉氏が扇谷上杉氏に対抗して築城したものと考えることができます。

杉山城は扇谷上杉氏との抗争に使用された後、短期間で廃城になったとみられています。

土塁や空堀で複雑に仕切切られた縄張り

中学校の敷地を抜けると、やがて見学路の入口となる空間が現れます。

ここは大手口の手前にある「出郭(でぐるわ)」と呼ばれる郭です。

見学者用向けのボードが設置されており、そこには城の概要や見学の注意書きがあるとともに、案内図が載ったパンフレットも置かれているのが嬉しいですね!

近くに簡易トイレも設置されていましたよ。

縄張図(杉山城跡のパンフレットより)

縄張図(杉山城跡のパンフレットより)

登城前に城の構造を確認しておきましょう。

杉山城の構造

西側に流れる市野川が自然の要害となっている、丘陵地の尾根に配置されている城です。

一番高い位置に置かれた本郭(ほんくるわ)を中心に、北・東・南の三方向に、それぞれ二の郭、三の郭を梯段(はしごだん)状に配置。本郭にむかって徐々に登って行く形状です。

それぞれの郭は、土塁や空堀(水のない堀)で複雑に仕切られています。

ちなみに現在立っているこの出郭にも、案内板がある辺りに当時は空堀が存在したようですよ。

「大手口」横矢の応酬が待ち構える

城の正面入口にあたる「大手口」から入城しますが、登り坂を進むと前方正面の土塁に直進を阻まれます。

土塁の高さはそれ程ないですが、当時は塀などの障害物があったことでしょう。

そこに城兵が槍や弓を持って待ち構えていたら、正面突破は難しそうですね。

そこで左にカーブした道に進路を変えると、道は急に細くなるため大軍では進めない状況に。

しかもその左手には、落ちたら簡単に登れそうもない竪堀が待ち構えています。

さらに前方の坂上には、閉ざされた門が建っていたことでしょう。

このように杉山城の各所では、侵入者は直線的に進めぬよう繰り返し方向転換を強いられ、常に上方からの横矢に狙われる構造となっているのが大きな特徴です。

「馬出郭」虎口を守る特徴的な小さな郭

横矢をかいくぐって、なんとか城内に進んだとします。

ここだ!とばかりに勢いを付けて直進すると。。。、その先にある空堀に落ちる仕組み。

さらに堀の向こう岸には「馬出郭(うまだしぐるわ)」と呼ばれる虎口(出入口)を守るための小さな郭があり、矢を持った城兵がそこで待ち伏せしていたことでしょう。

なんだか、行動心理学に基づいたような構造になっていますね。

ちなみに平常時はこちらの外郭側と馬出郭間には簡易的な木橋が架けられており、非常時のみ橋を切り落として通路を遮断したものと考えられます。

馬出郭の空堀をちょいと空堀ウォーク。

見た目よりあんがい深さがあり、空堀内に潜めば十分敵兵から身を隠せそうですね。

敵兵の行く手を阻む障害として設けられる空堀ですが、城兵側にとっては身を潜ませたり目立たず移動する通路としての一面もあります。

”屏風折れ”の屈曲が死角を作る

Uターンすると左にカーブして続く外郭が見通せますが、本郭や二の郭などを見通すことはできません。

外郭の左手上方には三の郭がありますが、そのヘリの側面は意図的にカクカクっと折れ曲げられています。

「屏風折れ」とも呼ばれるこの屈曲は、侵入兵に対して先の見通しを悪くさせるとともに、城兵にとっては死角が増えて潜みやすくなるんですね。

帯郭状土塁

帯郭状土塁

外郭を進むと、やがて左手が堀、右手が崖に挟まれた「帯郭状土塁」と呼ばれる特徴的な帯状の通路に入ってゆきます。

城側の術中にはまりつつあるのを感じさせる、いや~な感じの通路ですよねえ。左手の空堀は、当時はもっと深さがあったことでしょう。

外郭の切岸

外郭の切岸

通路の右手側は「切岸(きりぎし)」 と呼ばれる人工的に削られた断崖。こちらからの侵入もまず難しそうですね。

一部にビニールシートが掛かっているので、補修を要する箇所があるようです。

「堀切」二の郭からの横矢が待ち構える

通路の先に現われる、細く見通しの悪い堀切を抜けてゆくことになります。

その先の分岐点は、右手が本郭、左手が南二の郭方面です。

その堀切を南二の郭側から見下ろすと、こんな感じ。いや~、丸見えですなあ。

通路の上に突き出た場所は、「虎口受け」と呼ばれる小さな郭です。ここに槍や矢を持った城兵が待ち構えている場面が目に浮かんできますなあ。

この堀切にも、平常時には木橋が掛かっていたと思われます。

今進んできた帯郭状土塁側を、南二の郭から見下ろしています。

大手口側からは死角となるこの辺りは、侵入してきた敵に奇襲を仕掛けるには絶好のポイントですね!

南二の郭から北側を望みます。道なりに進んだ先にある高台が本郭です。

杉山城は要所の高木が伐採されているため、遺構がとても見やすいですよね。

通路も歩きやすく整備されており、抜群に見学しやすい点も杉山城跡の魅力の一つといえます。

「本郭」梯段状の最高部にある城の中心部

こちらの東虎口から「本郭」に入りました。

杉山城の中心部だった本郭は、標高98.6mの最高部にあります。

色づいた木々が季節感を感じさせてくれるのが良いですね。

本廓北側には、杉山城跡の史跡碑と小さな祠がありました。

この背後には一段高く盛土された場所があるので、かつては櫓の様な建物があったのかもしれませんね。

本郭の北東側の切岸は結構な傾斜を持っていました。

発掘調査後に起きた杉山城問題とは?

本郭から入城してきた方角を見下ろすと、梯段状に上がってきた構造が良く見て取れます。

ところでこの杉山城、平成の発掘調査がおこなわれる前までは、城の整備をおこなったのは戦国大名の小田原北条氏(後北条氏)である、というのが定説でした。

発掘調査後は山内上杉氏の築城説で落ち着くはずでしたが、これに対し縄張り研究家からは異論が出てきたんですね。この論争は「杉山城問題」と呼ばれ、長らく続きました。

杉山城にはまだ色々と未知なる部分も残っているので、更に研究が進むことを期待したいです。

「井戸跡」いまだ水が枯れないその跡

本郭の周辺をめぐってみます。こちらは本郭手前の防御を担う「南二の郭」の全景。

本郭と二の郭に挟まれた場所には、水場を守る役割の「井戸郭」と呼ばれる小さな郭があります。

水源は籠城の際には生命線となる重要な存在ですね。

これは井戸の跡。石で塞がれていますが、今も枯れずに水がしみ出てますよ!

井戸郭の周囲にある堀切。

ここも普段は井戸郭と本郭間に木橋が架けられ、行き来がおこなわれていたと考えられます。

「東の郭」地形を利用して築いた郭

本郭の東側と北側にも、尾根からの侵入者の防御を担う郭があります。

こちらは東側に設置された「東二の郭」。元々の自然の地形を生かして造られた郭のようです。

その先の「東三の郭」は、郭の形が良く残っていました。

「北の郭」山城らしいたたずまい

本郭の裏手にあたる「北の郭」の辺りになると、周囲は城名の通り杉山状態でした(苦笑)。

山のヘリにあたり、左手の谷側からの侵攻は難しそうですね。

この辺りが「北二の郭」のようですが、北側は南側・東側ほど整備されておらず、遺構の形はちょっと分かりづらいです。

城の地形を体感できるのと、山城の雰囲気を味わうには北郭歩きも楽しいかと思います。

木々の間から北側の景色を望む。

いにしえの昔も同じような景色の中で、周囲の偵察をしていたんでしょうね。

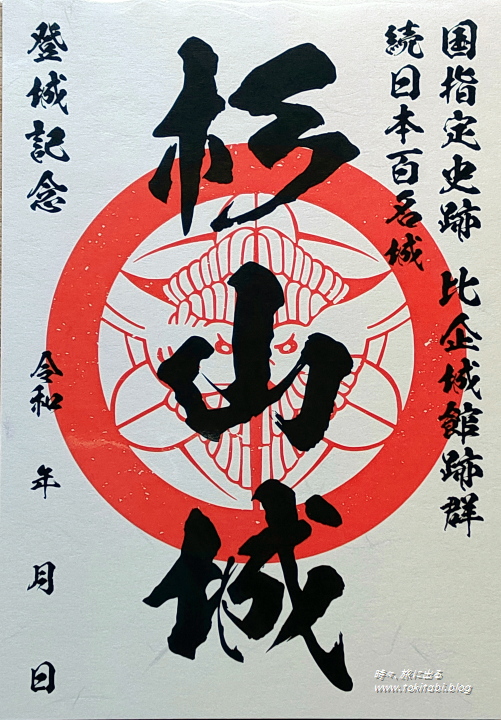

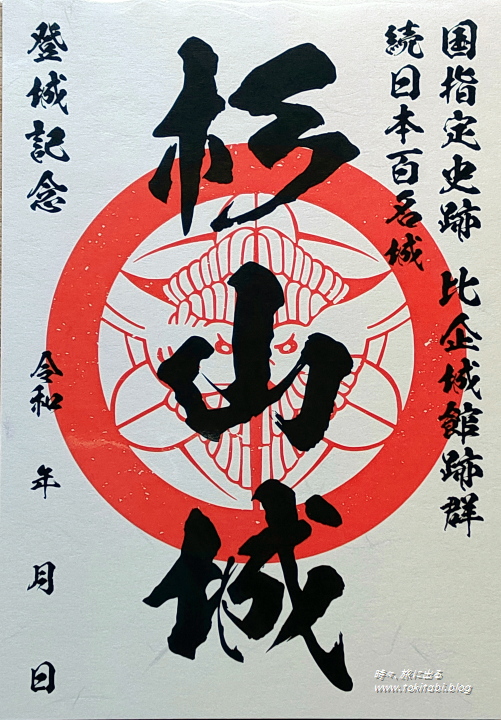

御城印・城カード・続日本100名城スタンプの情報

登城記念の御城印は、東武線「武蔵嵐山駅」西口の「嵐山町ステーションプラザ嵐なび」で購入。

城主だったとされる、山内上杉氏の家紋「竹に雀」が中央に配されています。

帰りに嵐山町役場に立寄って、「続日本100名城」のスタンプと城カードを頂きました。

城カードは裏面に杉山城の概要説明もあるので、記念に良いですね。

城カード配布場所

配布場所:嵐山町役場 嵐山町教育委員会事務局窓口

住所:埼玉県比企郡嵐山町大字杉山1030番地1(GoogleMapで開く)

配布時間:8:30~17:15

休館日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始

続日本100名城スタンプラリー

上記、嵐山町役場庁舎の玄関ホールにスタンプが設置されています。

対応時間:8:30~17:15

*土・日・祝日もスタンプ設置対応されています。連絡先:0493-62-0824

関東周辺の山城攻めをトレッキング視点でまとめた、ありそうでなかったタイプの城攻め本。

これから山城歩きをする人は、東京都にもタフな山城があったりするのには超驚くと思いますよ!

明治時代の初めにはまだこれだけ様々な城が残されていたんですね。

貴重な写真の数々に思わず釘付け!

杉山城跡の詳細情報・アクセス

杉山城跡

公式ページ

住所:埼玉県比企郡嵐山町杉山513ほか(GoogleMapで開く)

電車)

・東武東上線「武蔵嵐山駅」から約2.9km(徒歩約40分)

・東武東上線「小川町駅」から小川パークヒル線バス乗車、「小川パークヒル」下車、徒歩約1.5km (約20分)

車)

・関越自動車道「嵐山小川IC」から 約2.6km (約5分)

・駐車場あり

嵐山町のランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

\ 自然の宝庫・嵐山町の返礼品は、農産物がオススメ!/

杉山城跡を歩いてみませんか?

杉山城跡は戦国時代の城の特徴がコンパクトにまとまっているので、その構造が大変分かりやすいです。

特にこれから山城を歩いてみようかな、と考えてる方にはおすすめしたい城跡ですね。

また、敷地内が良く整備されているので、見やすく歩きやすい城跡でもあります。

これはボランティアの方々や、地元の中学校生も参加しての保存活動の賜物なんですよ!

そんな杉山城跡を歩いてみませんか?

記事の訪問日:2021/12/14

嵐山町周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

嵐山町周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

近隣スポットもチェック!

あわせて読みたい

埼玉を代表する城跡めぐり8選!山城に御殿に城下町歩きまで

かつて武蔵国と呼ばれた地域にあった埼玉県には、実はかなり多くの城がありました。それらの城の歴史を紐解いてゆくと、埼玉における戦乱の時代の歴史も見えてきますよ…

あわせて読みたい

菅谷館跡、畠山重忠館を山内上杉氏が改修した戦国の城郭【埼玉・嵐山町】

埼玉県嵐山町にある「菅谷館跡」は、自然の地形を巧みに生かして築城された戦国時代の城郭跡です。城跡がある場所には、元々は鎌倉幕府の有力御家人・畠山重忠の館があ…

あわせて読みたい

武蔵小倉城、石積が珍しい北条氏配下の戦国の山城【埼玉・ときがわ町】

武蔵小倉城は戦国時代に造られた山城で、小田原北条氏の家臣であった遠山氏が城主でした。城の守りは土塁や堀などによって固められていますが、この城の最大の特徴は関…

あわせて読みたい

深谷で畠山重忠ゆかり地巡り、重忠公史跡公園や菩提寺ほか【埼玉・深谷市】

大河ドラマ・鎌倉殿の13人でも取り上げられた鎌倉幕府の有力御家人の一人、畠山重忠。その重忠が生誕した埼玉県深谷市のゆかりのスポットを巡ります。畠山重忠の墓所が…

さらに「埼玉県」に関する記事を探す

空堀や土塁が残る城跡をさらにチェック!

あわせて読みたい

水戸城の空堀は圧倒的!復元大手門で一段と見どころ増す【茨城・水戸市】

水戸城は徳川御三家の一つである水戸徳川家の居城でした。水戸徳川家はかの水戸黄門こと、徳川光圀でも知られますよね。令和に入って、水戸城の跡には巨大な大手門と二…

あわせて読みたい

鉢形城、北条氏らしい堀や土塁が残る北武蔵の名城【埼玉・寄居町】

寄居町にある鉢形城は小田原北条氏の北武蔵における重要な拠点の一つで、戦国時代を代表する名城です。荒川の断崖絶壁を要害に据えた広大な城郭内には、北条氏らしい特…

あわせて読みたい

武蔵松山城は、小田原北条氏と上杉氏が激しく奪い合った要衝の城【埼玉・吉見町】

埼玉県吉見町にかつてあった武蔵松山城は、自然の地形を生かした戦国時代の平山城です。この城は北武蔵の要衝に位置していたため、扇谷上杉氏・小田原北条氏(後北条氏…

あわせて読みたい

金山城は関東で珍しい石垣堅固な巨大山城、上杉謙信撃退も納得!【群馬・太田市】

戦国時代の関東と信濃・越後を結ぶ要衝である上野(現、群馬県)にあった金山城は、越後上杉氏・甲斐武田氏・相模小田原北条氏などの有力大名からの攻撃を何度も受けな…

さらに「城」に関する記事を探す

<a href=”//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3694017&pid=890454465″ rel=”nofollow noopener” target=”_blank”><img src=”//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3694017&pid=890454465″ border=”0″></a>

クラブツーリズムはバスツアーやテーマ旅行が充実!