幕末の若き兵士・渋沢平九郎。

平九郎は、新一万円札の顔としても注目される、渋沢栄一の見立養子にあたる人物でした。

その、渋沢栄一を主人公にした、2021年のNHK大河ドラマ「青天を衝け」。

このドラマの中でも、幕末の動乱の中を生き急いだ平九郎の生き様が描かれ、多くの共感を得ました。

そんな、渋沢平九郎の終焉地となった、埼玉県越生町のゆかり地をめぐって紹介します。

目次

『越生町と渋沢平九郎』

大河ドラマ後、渋沢平九郎ゆかり地として脚光

越生町は埼玉県のほぼ中央に位置しており、町の半分以上が山林で占められている山間の町です。

名所として有名なのが「越生梅林」。

偕楽園・熱海梅園と並ぶ、関東三大梅林の一つに数えられているんですね。

また、室町時代後期に活躍した武将、太田道灌の生誕地とされる、ゆかりの地でもあります。

越生駅前には、太田道灌の銅像がどーんと建ってますよ。

越生駅内の総合案内所の名も「道灌おもてなしプラザ」。

まずはここに立ち寄ってみます。

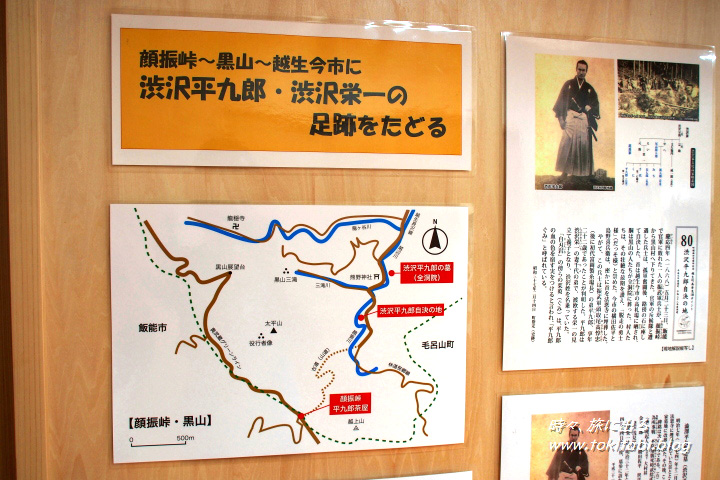

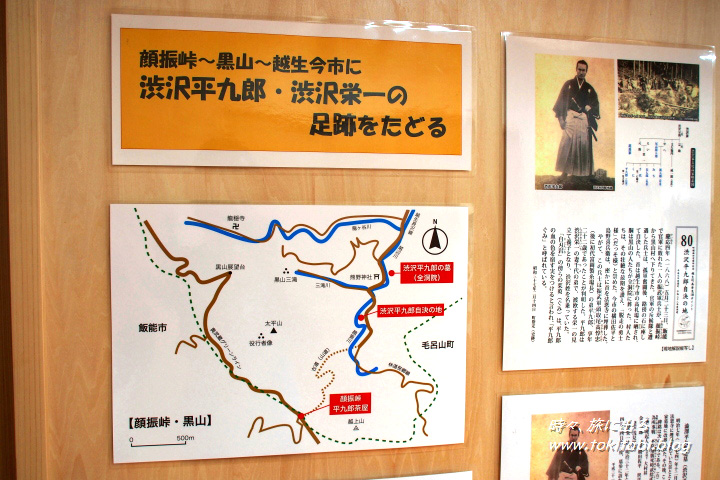

プラザ内のギャラリースペースでは、「渋沢平九郎展」が開催されていました。

渋沢栄一を主人公にしたNHK大河ドラマ、「青天を衝け(せいてんをつけ)」の放映後、越生町はドラマにも登場した若き兵士、渋沢平九郎の終焉の地として注目されるようになりました。

本日はその越生町にある渋沢平九郎の終焉スポットをめぐって紹介します。

渋沢栄一の見立養子だった平九郎

平九郎は”イケメン侍”といわれています。

写真を見ると、なるほど、確かに端正でキリッとした顔立ちのイイ男ですな。

渋沢平九郎は、渋沢栄一の見立養子(跡継ぎ)だった人物なんですね。

まずは、享年20歳の若さでこの世を去った、渋沢平九郎(1847-1868年)の概略紹介から。

- 弘化4年(1847年):

- ・現在の埼玉県深谷市下手計(しもてばか)の尾高(おだか)家に出生。

- ・渋沢栄一とはいとこの関係。後に姉・千代と栄一の結婚により、義弟の関係になる。

- 慶応3年(1867年):

- ・パリ万博で渡欧する栄一の見立養子(跡継ぎ)となる。栄一とは義弟、かつ養子という間柄になる。

- *これは渡欧中に不測の事態が起きても、家系が途絶えぬよう跡継ぎを届け出する決まりによるもの。

- ・平九郎の江戸での幕臣生活が始まる。その直後、幕府の大政奉還により天皇へ政権が返上される。

- ・明治天皇側の新政府軍と、旧幕府軍が戦う戊辰戦争が各地で勃発。平九郎も旧幕府側として渦中の人となる。

- 慶応4年(1868年)5月23日:

- ・旧政府軍と新政府軍との間に「飯能戦争」が勃発。

- ・平九郎は従兄・渋沢成一郎を隊長とする、旧政府軍側の振武軍(しんぶぐん)に参軍。実兄・尾高惇忠(おだかあつただ)とともに新政府軍と戦う。

- ・振武軍500名に対し、2000~3000名といわれる新政府軍が制圧に掛かる。兵数・装備の力差の前に、旧幕府軍は半日で敗退。

渋沢平九郎がついた旧政府軍は、現飯能市における飯能戦争に敗退。

平九郎は越生の地に敗走します。

その平九郎の足取りを、関連スポットを周りながらたどってゆきます。

\ こちらで飯能戦争の旧幕府軍の本陣・能仁寺の紹介があります /

「渋沢平九郎自決の地」 飯能戦争からの敗走

最初に紹介するスポットは「渋沢平九郎自決の地」です。

そう、若き渋沢平九郎は、ここでこの世を去ることになります。

名所・黒山三滝にもほど近い場所で、山沿いの県道脇にポツンとその碑があります。

知らずに車で走っていたら、通り過ぎてしまいそうな静かな場所です。

平九郎は飯能で敗退したのち、同軍の惇忠らともはぐれます。

単身で標高500mの顔振峠(かあぶりとうげ)を越え、この黒山村へ逃れてきました。

平九郎は道中目立たないようにと、峠の茶屋で女主人に太刀を預けています。

後にこの太刀は、渋沢栄一の元に戻りました。

顔振峠は、鎌倉時代に源義経が歩いたといわれる峠。

その際、美しい景観に何度も振り返ったことが、その名の由来とされます。

旧政府軍の陣があった飯能の能仁寺からは、山道を含め大体50kmくらいの距離だと思う。

おそらくここまで、10時間程度歩いたのではないだろうか。

苦労して峠越えをしてきた平九郎だったが、残念ながらここで新政府方の斥候3名と遭遇してしまう。

敗残兵と見破られた平九郎は、小刀で1名を切り伏せる。

残りの2名とも渡り合ったが、右肩を負傷。

さらに銃弾で太股を貫かれてしまいます。

負傷した平九郎は抵抗むなしい状況を悟り、道端のこの岩に座して自決しました。

享年22歳(満20歳)の若さでした。

争いの様子が妙に詳細に残っているので、その点、ホント?と思いました。

実は負傷した斥候側の治療をした医者が、状況の聴き取りをしてたとのこと。

様子は絵でも残されていたそうです。

それらの記録が、のちにその兵士が渋沢平九郎であったことを示す、重要な情報元となりました。

自刀した岩の脇には、岩に傘を差し出すように枝を広げた1本の樹木。

これは「平九郎ぐみ」と呼ばれ、平九郎の血の色を宿す実を付ける、と記されています。

合掌。

渋沢平九郎自決の地

住所:埼玉県入間郡越生町黒山(GoogleMapで開く)

アクセス:

電車)JR八高線・東武越生線「越生駅」西口より、川越観光バス黒山行き「黒山」下車、徒歩5分

車)関越道「坂戸西IC(スマートインター)」から約35分、「鶴ヶ島IC」から約45分

「全洞院」 平九郎の骸が納められた寺

次に、自決の地から400m程離れた越辺川(おっぺがわ)沿いの「全洞院(ぜんとういん)」を訪問。

自決した後はむごい話なんだが。。。首をハネられ、その首は越生今市(現・越生町の市街地)に持って行かれ、高札場にさらされた。

首を失った骸は、哀れに思った黒山の村人の手により、こちらの全洞院に運ばれ葬られました。

全洞院は、太田道灌と道灌の父・道真の墓がある龍穏寺(りゅうおんじ)の末寺です。

龍穏寺はここから4km程離れた場所にあります。

院内の案内に従い奥へ。

一番奥手のひっそりとした場所に、平九郎の墓石がありました。

こちらの墓石は、渋沢栄一の命によって建てられたものです。

平九郎の骸は明治7年(1874年)、後述の法恩寺に埋葬されていた首とともに、東京谷中の渋沢家墓地に改葬されています。

最後はきちんとした形で弔われて、何よりです。

渋沢栄一は、全洞院に2度来訪しています。

1度目は明治32年(1899年)、平九郎の兄・尾高惇忠と共に訪問。

飯能の能仁寺と平九郎自決の地を訪問した後、全洞院で法要を行いました。

その後、明治45年(1912年)に再訪しています。

全洞院

住所:埼玉県入間郡越生町黒山674(GoogleMapで開く)

アクセス:

電車)JR八高線・東武越生線「越生駅」西口より、川越観光バス黒山行き「黒山」下車、徒歩5分

車)関越道「坂戸西IC(スマートインター)」から約35分、「鶴ヶ島IC」から約45分

「法恩寺」 平九郎の埋首の碑が残る

高札場でさらされた首の部分は、越生今市宿の民により、ひそかに近隣の「法恩寺」に持ち込まれて埋葬されました。

法恩寺は、越生駅から歩いて1~2分の場所にあります。

法恩寺は天平10年(738年)頃、行基による創建とされる、歴史ある真言宗の寺院です。

こちらの中門は江戸時代の正徳元年(1711年)の建立で、越生町の最古の木造建築物です。

鐘楼も、享保6年(1721年)築の貴重な木造建築物。

まずは本堂にお参り。

「渋沢平九郎埋首の碑」は、墓地の手前の階段脇にありました。

こちらが埋首の碑。

昭和39年(1964年)に建てられたものです。

再び合掌。

本堂の前に、「四国八十八霊場御砂場」がありました。

この足形の下には、八十八ヶ所各霊場の本堂前から拝領した石が納められている。

合掌して踏めば、八十八ヶ所各霊場のお参りと同じ功徳が得られるそうです。

これを踏んでありがたい功徳を頂いたところで、本日の渋沢平九郎の終焉スポット巡りを終了します。

法恩寺

公式ページ

住所:埼玉県入間郡越生町越生704(GoogleMapで開く)

アクセス:

電車)JR八高線・東武越生線「越生駅」より徒歩1分

車)関越自動車道「坂戸西スマートIC」から約7km、「鶴ヶ島IC」から約9km

越生名物、梅の加工品をお土産に

本日はちょっと物悲しいスポットめぐりとなりました。

気分を変えて、駅前の観光案内所で地元のお土産を買って帰ります。

越生は「越生梅林」で有名。

名物の梅にちなんだ、マスコットキャラクター”うめりん”印のお菓子、うめりん あんころ餅を購入。

越生産梅肉ペースト入りのあんこで、餅を包んだもの。

甘さを抑えた、さわやかな梅風味で美味しかったですよ!

こちらではコーヒーや軽食を頼むこともできます。

行かれたら観光パンフの入手がてら、立ち寄ってみましょう。

越生町インフォメーションセンター

住所:埼玉県入間郡越生町越生790(GoogleMapで開く)

営業時間:9時~17時

定休日:年末年始

アクセス:

電車)「越生駅」より徒歩1分

車)駐車場あり(10台)

越生のランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

周辺おすすめスポット(黒山三滝ほか)

~近隣スポット~

黒山三滝

越生を代表する景勝地。

比較的行きやすい場所にしては、涼し気で秘境のような雰囲気を持つスポットです。

あわせて読みたい

黒山三滝、気軽に行ける秘境で涼しさとマイナスイオンを満喫!【埼玉・越生町】

埼玉県越生町にある「黒山三滝」は都心からも比較的近い場所にありながら、自然に囲まれた山間部にあります。古代の地層が生み出した独特の地形を流れる黒山三滝は、か…

黒山三滝

住所:埼玉県入間郡越生町黒山(GoogleMapで開く)

※越生駅から川越観光バス黒山行き乗車で25分、終点「黒山」下車で徒歩15分。車では関越道「鶴ケ島IC」から、国道407号経由で約40分(18km)。

龍穏寺

関東の武将として知られる太田道灌と父・道真の墓がある寺院で、道灌生誕の地ともいわれる。

歴史を感じさせる古刹で見どころも多い。

あわせて読みたい

太田道灌生誕地で、墓所「龍穏寺」と山吹の里の故地をめぐる【埼玉・越生町】

江戸城を築城するなど、関東で活躍した武将・太田道灌。その太田道灌の生誕の地が、埼玉県越生町だったといわれています。 そんな越生町にある太田道灌ゆかりのスポット…

龍穏寺

住所:埼玉県入間郡越生町龍ヶ谷452-1(GoogleMapで開く)

※越生駅から、川越観光自動車バス・黒山線に乗車約20分「上大満(かみだいま)」下車のち徒歩約25分。

山吹の里公園

太田道灌にまつわる「山吹の里伝説」の故地といわれる場所。

約3千本植えられている山吹が例年4月から5月にかけて咲き乱れ、黄金色に輝きます。

山吹の里歴史公園

住所:埼玉県入間郡越生町如意(GoogleMapで開く)

※越生駅から徒歩7~8分。駅から車だと2~3分。

越生梅林

越生を代表するスポットで「関東三大梅林」の一つ。

毎年2月中旬~3月中旬にかけて「越生梅林梅まつり」が開催されます。

越生梅林

住所:埼玉県入間郡越生町堂山113(GoogleMapで開く)

※越生駅から川越観光バス・黒山行き乗車で約13分、梅林入口下車、徒歩すぐ。

車は、関越道「鶴ケ島IC」から約30分(約14km)、または圏央道「圏央鶴ケ島IC」から約30分(約14km)、または関越道「坂戸西IC(スマートインター)」から約25分(14km)。

さらに「埼玉県」に関する記事を探す

越生周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

越生周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

越生町へでかけてみませんか?

短い人生となってしまった渋沢平九郎の終焉の地を巡ってみましたが、いかがでしたか?

江戸幕府の終焉において、江戸城は無血開城されたといわれます。

しかし、時代のはざまのその裏側ではやはり幾多の流血があったことを改めて感じました。

越生の町は武将・太田道灌生誕の地としても知られてます。

歴史の物語を巡りに、越生町へ出かけてみませんか?

記事の訪問日:2021/10/10

<a href=”//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3694017&pid=889865292″ rel=”nofollow noopener” target=”_blank”><img src=”//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3694017&pid=889865292″ border=”0″></a>

関東近郊へは、気軽なバス旅で出かけてみない?