東京都文京区にある歴史スポット、「湯島聖堂」を紹介。

元々は江戸時代に儒学を学ぶ施設として徳川吉宗が設立したものですが、のちに幕府の学問所として発展。その後には日本の教育の礎となる、名だたる教育・文化関連施設の発祥地へと繋がって行きます。

異国感漂うエキセントリックな世界に触れながら、その歴史を辿ります。

目次

「湯島聖堂」徳川5代将軍綱吉が建造した孔子廟

世界最大の孔子銅像がお出迎え

湯島聖堂はJR御茶ノ水駅から程近く、聖橋口を出て神田川に架かる聖橋を渡るとすぐの場所にあります。

入口は複数ありますが、こちらの仰高門(ぎょうこうもん)がある南側が正門です。

湯島聖堂とは?入口の佇まいからすると寺院?それとも神社?果たして!?

といったミステリアスな感じで進めようと思いましたが、写真に写っている標柱に史跡と書いてありますね(苦笑)。

入場すると巨大な「孔子銅像」がど~んと現れ、中国の儒教に関連した施設であることが伝わってきます。

湯島聖堂とは儒学の振興をはかった徳川5代将軍・綱吉によって、元禄3年(1690年)に建造された孔子廟(こうしびょう)として発祥した施設です。

徳川綱吉というと生類憐みの令で有名ですが、その一方で綱吉は大変勉強熱心な方でした。自らも儒教を学び広め、多くの寺院を残すなどの文化的な一面を持っていたんですね。

湯島聖堂は、後に江戸幕府直轄の学問所へと発展してゆきます。

孔子像はかなり巨大に見えましたが、それもそのはずで、丈高約4.6m・重量約1.5トンの世界最大の孔子銅像らしいですよ!

これは昭和50年(1975年)に中華民国台北市のライオンズ・クラブにより寄贈された像なんですって。最大の孔子像が日本にあるのも意外ですが。。。

「昌平坂学問所」幕府直轄の学問所へと発展

入徳門

入徳門

孔子像を後にして進むと「入徳門(にゅうとくもん)」が現れます。

湯島聖堂は大正11年(1922年)に国の史跡に指定されますが、その翌年に関東大震災が発生。それにより残念ながらほとんどの建物が焼失しています。

この入徳門はわずかに焼失を逃れた、貴重な現存建造物です。

入徳門

入徳門

木鼻に描かれている動物は象か?はたまた獏か?

その背後には朱色の縁取りの装飾が見えますが、これはこの先の建物でも随所で見られ、デザイン的なアクセントになっています。

ここで湯島聖堂の歴史概略をさかのぼっておきましょう。

■元禄3年(1690年):徳川綱吉が林羅山邸内にあった孔子廟・先聖殿をこの地に移転・拡張し、「湯島聖堂」と称しました。

■寛政9年(1797年):老中・松平定信が「寛政の改革」の一環で、湯島聖堂を幕府直轄の学問所「昌平坂学問所」とします。

■明治4年(1871年):昌平校廃止。廃止後には文部省・国立博物館のほか、東京師範学校(後の東京高等師範学校)と東京女子師範学校(後の東京女子高等師範学校)等が置かれました。

■大正12年(1923年):関東大震災により大部分の建物が焼失。

■昭和10年(1935年):鉄筋コンクリート造りにより再建され、現在の姿となる。

そうそうたる教育・文化関連施設の発祥地となっているじゃないですか!日本の教育の礎となった、重要な場所だったんですね。

林羅山(1583-1657)

江戸時代初期の儒学者。藤原惺窩に師事し朱子学を学びました。

徳川家康・秀忠・家光・家綱の4代に仕え、幕府の文教政策の中心人物として活躍。外交や法制の整備に貢献し、幕府の公式な学問として朱子学を確立しました。日本の儒学の基礎を築いた人物として知られています。

水屋

水屋

入徳門のそばにあるこちらの「水屋」も、貴重な現存建造物の一つ。

「杏壇門」孔子の教檀名にちなんだ漆黒の門

入徳門を抜けた先の石段の上に、「杏壇門(きょうだんもん)」が見えてきます。

杏壇門

杏壇門

大きな門ですねえ。屋根以外は漆黒なのが印象的です。

孔子が弟子たちに教授した檀は、周りには杏(あんず)の木があったことから杏壇と呼ばれました。杏壇門の名もそれに由来します。

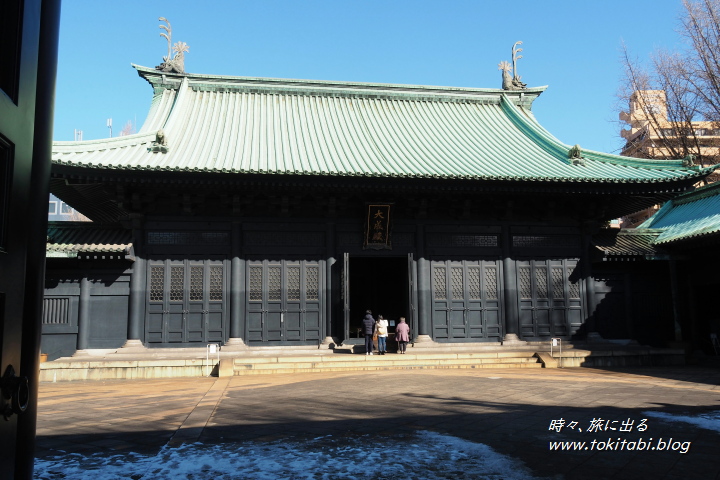

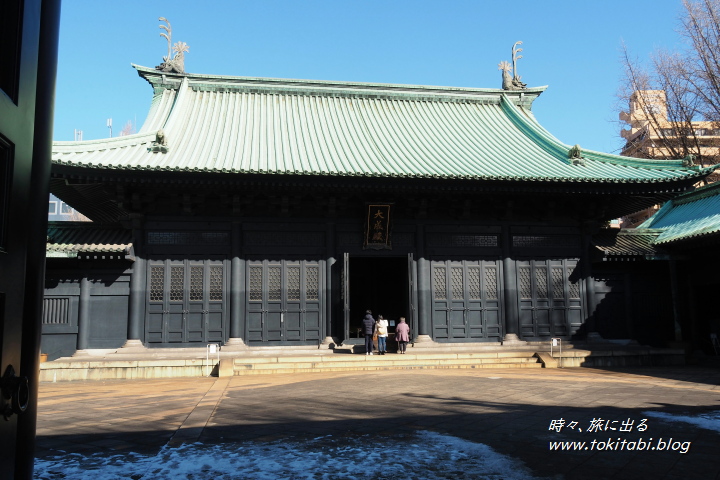

「大成殿」建築家・伊東忠太教授が再建

大成殿

大成殿

門を抜けると、聖堂の中心的な存在の建造物である「大成殿(たいせいでん)」が建っています。杏壇門同様に漆黒の外観を持つ、重厚な感じの建物ですね。

これらの建築物は昭和10年に復興されたものですが、その設計をおこなったのは工学博士・建築家である東京帝国大学・伊東忠太教授。寛政時代の建築を模して、鉄筋コンクリートで再建されました。

伊東忠太(1867-1954年)

明治から昭和にかけて活躍した建築家・建築史家。

東京帝国大学で学び日本建築史学を創始。また、中国やインドやトルコなどへの長期にわたる調査旅行を通じて、東洋建築史の体系を確立します。

設計者としても知られ、平安神宮・築地本願寺・明治神宮などの独特な様式の建築を手がけて、建築界で初の文化勲章を受章しています。

そうそうたる建築物を手掛けている伊東忠太教授ですが、「妖怪研究」というちょっと変った著書があるのが面白い。設計を手掛けた築地本願寺には、その志向が見え隠れしている気も。。。

大成殿の扁額の筆は、明治~昭和時代前期の皇族である博恭王(ひろやすおう)によるもの。

元々の扁額は徳川綱吉によるものでしたが、残念ながら建物とともに焼失しています。

孔子と弟子達の像が並ぶ異国感漂う空間

土日・祝日限定で大成殿の内部の見学ができます。入場料200円を払って中へ。

復元物を含めた展示物があり、ちょっとした資料館のようです。

中も黒い色調で統一されていますが、この黒には書道の墨で染めたような質感を感じます。

孔子像

孔子像

そして殿内の正面には「孔子」の像が祀られています。

孔子(紀元前551年頃 – 紀元前479年)

中国春秋時代の思想家・哲学者で、名は丘、字は仲尼。儒家の始祖で、その教えは儒教として後世に大きな影響を与えました

仁を最も重要な徳目とし、孝・悌・忠・信といった倫理観を説きました。晩年は弟子の教育に力を注ぎ、多くの優れた門人を輩出。その言行録は「論語」にまとめられています。

孔子像

孔子像

ところで江戸時代になぜ儒学が学ばれたのでしょうか?

江戸幕府の官学として奨励された儒学の一派である朱子学は、身分秩序や上下関係を重んじる考え方でした。これが天下泰平な世を保つ規範として重要視されたのでしょう。

それと同時に封建社会においては幕府にとって都合の良い思想だった、という側面もあったのでしょうね。

儒教の浸透は、江戸時代が約260年間続いた理由の一つとして挙げられると思われます。

顔子像

顔子像

孔子には多くの弟子がいましたが、「四配」と呼ばれた代表的な四人の弟子の像もありました。

顔子(がんし)は孔子から最も愛された高弟で、孔子の教えを深く理解しました。

曾子像

曾子像

曾子(そうし)は孝行を重んじ、顔子亡き後の孔子の思想を継承しました。

子思像

子思像

孔子の孫にあたる子思(しし)は、曽子から学び孔子の道統を次世代に伝えました。

孟子像

孟子像

孟子(もうし)は子思の弟子筋にあたり、儒学をさらに発展させました。

それぞれ優秀な弟子だったことが分かりましたが、皆さん顔立ちが似ているので並べたら区別がつきそうもありません(苦笑)。

古代中国の奇妙な動物像も!?

孔子像の前面には、釈奠(せきてん)と呼ばれる祭儀の様子が再現されています。

並べられている釈奠に使われる器具が、なかなか興味深い。

これは香爐(こうろ)とあるので御香を焚く器ですね。う~む、エキセントリック。

独特の雰囲気の器物が多く、思わず見入ってしまう。

鬼龍子

鬼龍子

大きな動物像の展示もあります。

こちらは鬼龍子(きりゅうし)と呼ばれる像。

寛政11年(1799年)から大成殿の屋根に鎮座しましたが、関東大震災で焼け落ちたもの。重量は93.5kg。

鬼龍子

鬼龍子

んー、なんだか悪い夢に出来てきそうな、ゾワゾワする感じの動物ですなぁ。一見猫っぽいですが、牙をむき腹にはウロコがあり蛇腹って、怖っ!

鬼犾頭(きぎんとう)

鬼犾頭(きぎんとう)

こちらの「鬼犾頭(きぎんとう)」も鬼龍子と同時代のもので、やはり屋根両端に載っていたもの。重量は約120kg。

鯱(しゃちほこ)の一種で、頭は龍で体は魚となっている動物。水の神といわれ、建物の火災除けとして祀られるものとのこと。

これらは霊獣・瑞獣(ずいじゅう)と呼ばれる、古代中国の伝説上の生き物。彼らは平和な時にしか現れないという、見かけによらず実はめでたい動物なんですよ。

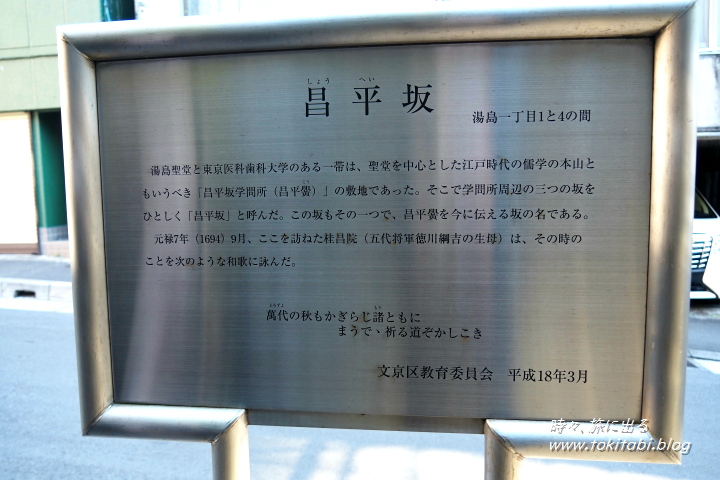

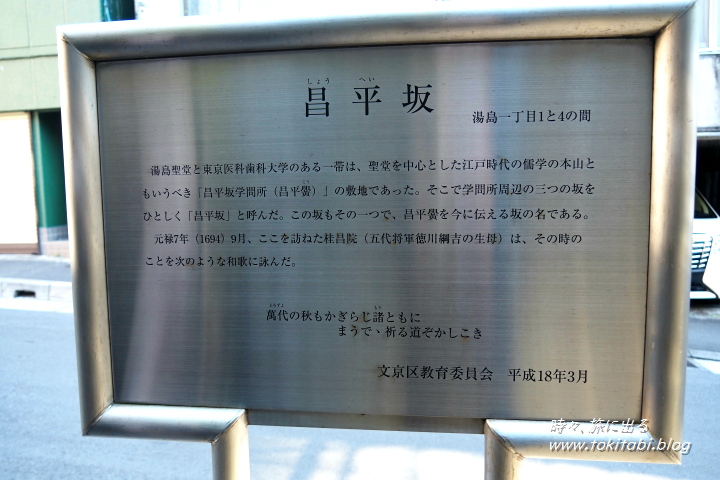

「昌平坂」学問所敷地の痕跡

湯島聖堂の見学は以上で終わりです。

帰りがけに湯島聖堂東側にある「昌平坂」を歩きました。

坂の名前は昌平学問所周辺にあった当時の名残り。

かつての昌平校の敷地は現在の湯島聖堂のみならず、現在の東京医科歯科大学の敷地まで及んでいたそうだ。

昌平校では吉田松陰・高杉晋作・岩崎弥太郎・前島密ほか、多くの歴史上の著名人が学んでいます。

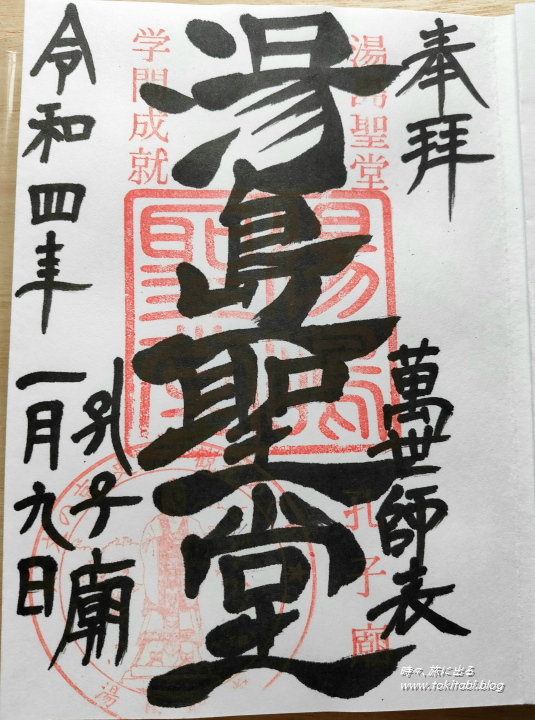

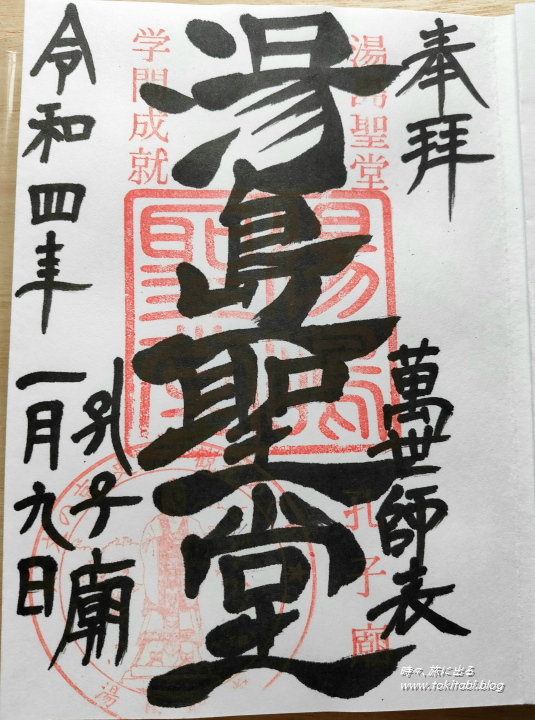

湯島聖堂の御朱印

正面入口近くの「斯文(しぶん)会館」にて御朱印が頂けます。

古地図と現代地図を見比べながら 江戸のなりたちを巡りませんか?

歴史好きならば、東京の街歩きが楽しくなる一冊!

江戸時代に歌川広重が描いた名所江戸百景を、現在の写真や地図と対比して解説したガイドブック。

東京歩きが楽しくなる1冊!

湯島聖堂の詳細情報・アクセス

湯島聖堂

公式ページ

住所:東京都文京区湯島1-4-25(GoogleMapで開く)

公開時間:9時半~17時まで(冬季は16時)、土・日曜・祝日には大成殿公開 (10時~閉門時間まで)

閉館日:夏季休業:8月13~17日の5日間、年末休業:12月29~31日の3日間

入場料:無料 ※大成殿内入場料:200円

アクセス:

電車)

・JR「御茶ノ水駅」から徒歩2分

・東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」から徒歩2分

・東京メトロ丸の内線「御茶ノ水駅」から徒歩1分

車)駐車場無し

湯島周辺ランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

近隣スポットもチェック!

あわせて読みたい

「根津神社」千本鳥居につつじが映える!徳川綱吉命の社殿が残る境内【東京・文京区】

1900年以上前の創建といわれる「根津神社」は、長い歴史のある古社です。境内には徳川将軍・綱吉の命による、貴重な江戸時代の社殿その他一式が残っています。根津神社…

あわせて読みたい

東京十社「白山神社」で、3千株のあじさいが梅雨を彩る【東京・文京区】

東京都文京区にある「白山神社」は、平安時代に建立された歴史の古い神社です。江戸時代には徳川将軍家とも深い繋がりを持ち、また、明治時代になると明治天皇が制定し…

あわせて読みたい

神田神社 町人町の歴史息づく江戸総鎮守【東京・千代田区】

かつて徳川家康は関ヶ原の合戦の戦勝を神田神社に祈願。その後に見事勝利を収め天下を取ります。以後、神田神社は江戸の総鎮守として崇敬を集めました。また、江戸時代…

あわせて読みたい

江戸城の遺構が残る皇居東御苑で、巨大な天守台や番所に圧倒!【東京・千代田区】

現在の皇居には、かつて徳川将軍の居城だった江戸城があったことは良く知られます。ですが城跡として皇居を訪問する人は、案外少ないのでは?もし城好き・歴史好きであ…

さらに「東京都」に関する記事を探す

湯島・お茶の水周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

湯島・お茶の水周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

湯島聖堂へ出かけてみませんか?

普段触れることのない異国文化を感じたとともに、近代学問発祥の地として非常に重要なスポットであることが学べました。

アクセスしやすい場所にあるとともに神田明神のすぐ傍にあるので、参拝と併せての訪問もおすすめですよ。

湯島聖堂を見学に出かけてみませんか?

記事の訪問日:2022/1/9

<a href=”//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3694017&pid=890454465″ rel=”nofollow noopener” target=”_blank”><img src=”//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3694017&pid=890454465″ border=”0″></a>

クラブツーリズムはバスツアーやテーマ旅行が充実!