さいたま市には広大な見沼たんぼがあります。「旧坂東家住宅 見沼くらしっく館」は江戸時代にその見沼の新田開発をおこなった名主の、農家屋敷を復元整備して公開している博物館です。

囲炉裏体験をはじめ農家環境や年中行事の再現などで普段味わえない体験ができるとともに、資料の展示などを通して見沼の歴史を知ることができる施設です。

目次

「旧坂東家住宅 見沼くらしっく館」見沼たんぼ名主の旧屋敷

見沼たんぼの歴史と加田屋新田

見沼くらしっく館から望む周囲の風景

見沼くらしっく館から望む周囲の風景

旧坂東家住宅の見学の前に、坂東家と関係が深い見沼たんぼの歴史を振り返っておきましょう。

江戸時代までのさいたま市東部一帯には、かつての古代の海の名残だった「見沼」と呼ばれる大きな沼がありました。

見沼たんぼの開発の歴史

■江戸時代初期:

江戸時代の寛永6年(1629年)、徳川家康の信頼が厚かった関東郡代・伊奈忠治が、見沼を灌漑用水池として造成します。

さいたま市と川口市との境に八丁堤(はっちょうづつみ)と呼ばれる堤防を築造し、見沼溜井(ためい)と呼ばれる貯水池を造成。これにより八丁堤以南の地域で新田開発が進みました。

■江戸時代中期:

・幕府の財政難が進み、徳川8代将軍・吉宗が出した「享保の改革」の一環として、見沼溜井の新田化が進められます。

命を受けた井沢弥惣兵衛為永(いざわやそべえためなが)は、享保12年(1727年)に八丁堤を切り見沼の水を排して芝川を作ります。排水後、旧溜井には新田が造成されました。

・一方、溜井に代わる田んぼへの水源に関しては、現行田市で利根川から取水し、そこから延々60kmにわたる用水路を設置。これは見沼に代わる用水路の意で、「見沼代用水路」と名付けられました。

坂東家は江戸時代初期から新田開発をおこなっていましたが、江戸時代中期にも新たに新田開発をおこない、その新田は屋号を取って「加田屋新田」と名付けられました。

以来、坂東家は見沼代用水路の見回り役や、この地の名主を務めてきました。

江戸時代後期の農家屋敷

「旧坂東家住宅 見沼くらしっく館」は、坂東家の江戸時代の屋敷を解体・復元し、博物館として公開している施設です。

建物は安政4年(1857年)に築造されたもので、屋根面が四方向に傾斜する寄棟造り(よせむねづくり)です。

延床面積は86.5坪(約286m2)の平屋建造りですが、一部に2階があります。

茅葺(かやぶき)の屋根はワラ・セトガヤ・ヤマガヤの順に60cmの厚さで葺き、最期に天辺に瓦葺の箱棟を載せて仕上げるとのこと。

茅葺ってワラだけじゃなくて、複数の植物がブレンドされているものなのですね。

ちなみにセトガヤはイネ科の植物で、ヤマガヤはイヌガヤ科(科すら初耳。。。)の植物とのこと。

壁は土壁です。

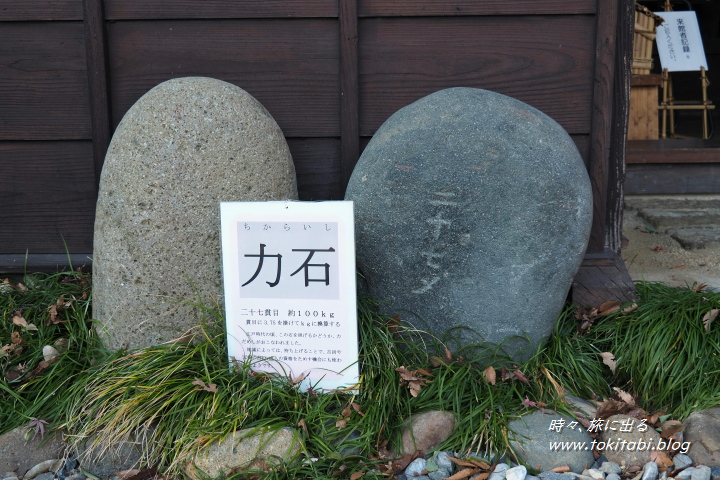

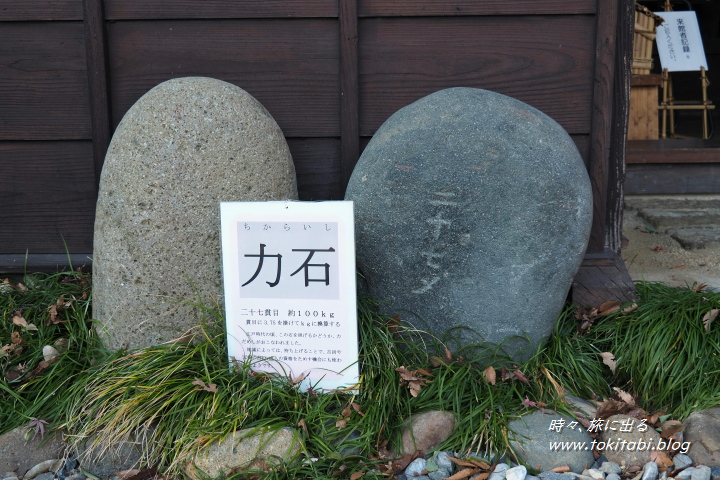

入口手前に置いてあった「力石」は、若者たちがこれを使って力自慢を競ったもの。神社などでは時折見掛けますよね。

置いてあった二十七貫目の石は、重量換算にすると約100kg。これを持ち上げた人は、かなりの力持ちですなあ。

土間で囲炉裏の実演がされる”生きている民家”

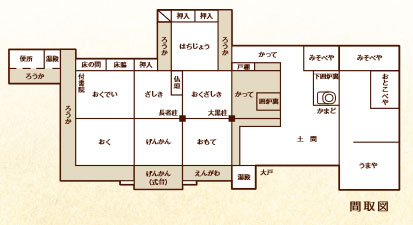

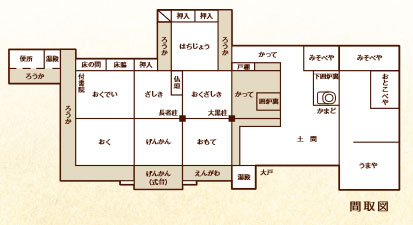

間取図(パンフレットより)

間取図(パンフレットより)

建物の間取は土間・うまやなどの土足エリアと、畳が敷かれた住居エリアに大きく分かれています。

入場料は無料です。

「大戸」から建物の中に足を踏み入れると、まずは床を張らずに土足で過ごす土間(どま)が広がっています。

農家宅では、土間は農作業スペースとして使われました。

そして午後の時間帯には囲炉裏(いろり)に火が入れられ、囲炉裏体験ができます。囲炉裏って案外見る機会がないですよね?

囲炉裏の使用目的には、調理だったり、灯りの役割だったり、暖をとったり、といったものがあります。

それに加えて芽葺屋根の家屋では、室内で燻すことにより屋根を長持ちさせる効果もあるとのことで、これは一石二鳥ですね。

館内では建物を見るだけでなく、「生きている民家」をテーマに農家環境や年中行事を再現しているほか、体験講座などもおこなわれているのが特徴です。

農作業をするスペースだった土間

土間の東側には大きなカマドがあり、右側奥の部屋は「おとこべや」と呼ばれる奉公人の部屋です。

その右手には「うまや」があります。

おとこべやには、農作物の収穫に使う器具が展示されています。

手前の木製の器具は「千石」と呼ばれる、米とぬかを選別する器具。

傾斜が付いた木枠に貼ってある網目に混合物を流すと、網目より小さいものは網の下に落ち、大きいものは下方まで流れるという仕組みとのこと。

シンプルながら、なるほど~と思わず頷くアイディア器具ですね。

「みそべや」は、味噌や漬物などの食品を貯蔵するスペース。

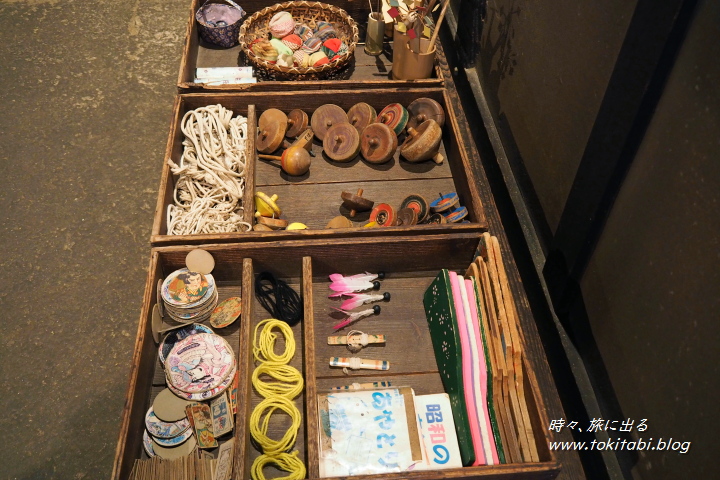

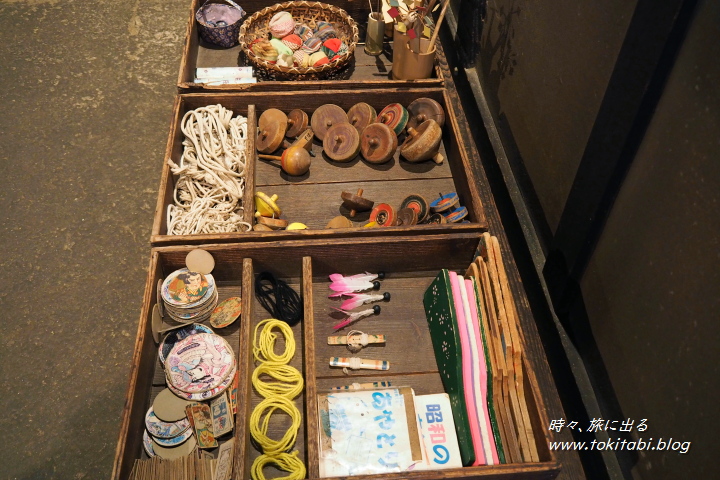

昔のおもちゃの展示もありました。懐かしいですねえ。

最近は、コマを回したことが無い子供たちも多いんだろうなあ。。。

端正で美しい日本家屋

屋敷内部の約半分は、畳のある住居スペースです。

入口には冬至のお供えが再現されていました。

我が家でも冬至には湯舟に柚子を浮かべたりしますが、農家では収穫物を通じて、季節感をより生々しく感じる生活が営まれたことでしょう。

土間側から建物正面に面した3部屋を見通しています。

奥行きのある端正な佇まいからは、日本家屋の美しさが感じられますね。

手前の「おもて」と呼ばれる部屋は、神棚のある部屋です。

真ん中の「げんかん」と呼ばれる部屋は正面側に玄関が付いており、役人など身分の高い人を迎える時に使われました。作業場である土間から迎える訳にもゆきませんものね。

奥の部屋は「おくでい」と呼ばれる客間です。

この北側(写真右手)の奥まった側にも、上記とそれぞれ同じ広さの3部屋が並びます。

そのさらにその奥まった場所には、「はちじょう」と呼ばれる部屋が一間あります。

寝室の箪笥から大量の銀貨発見!?

「おくざしき」から縁側(建物の正面側)を見通しています。

主人の寝室だった「ざしき」にあるこちらの夜具箪笥の下からは、実は大量の銀貨が入った土瓶が発見されているんですよ。貯め込んでいたのですかねえ。

床の間や出窓のある客間

客室として使われた、「おく」と呼ばれる縁側に向いた陽当たりの良い角部屋。

鴨居の上には、可愛いらしい小さな鳥の洒落た飾りが。

これは太い釘の頭を隠すための「釘隠し」です。鴨居だけに鳥は鴨かな?

おくの北側にある「おくでい」と呼ばれる客間。

床の間があり、書物を読んだりするのに使われる出窓(=付書院)が付けられています。

西側端の廊下は、離れの客用便所に通じています。

埼玉県の前には浦和県があった!?

「はちじょう」と呼ばれる部屋は、明治時代に増築された八畳間の裏部屋です。

ハシゴを上がった先には、奉公人が使用する「おんなべや」があるとのこと。

2階は見学できませんでしたが、屋根裏部屋って感じなんですかね。

一分銀

一分銀

はちじょうは、ちょっとした展示スペースになっています。

こちらが押し入れから見つかった土瓶と銀貨ですね。江戸時代の貨幣である一分銀(いちぶぎん)が、400枚発見されています。

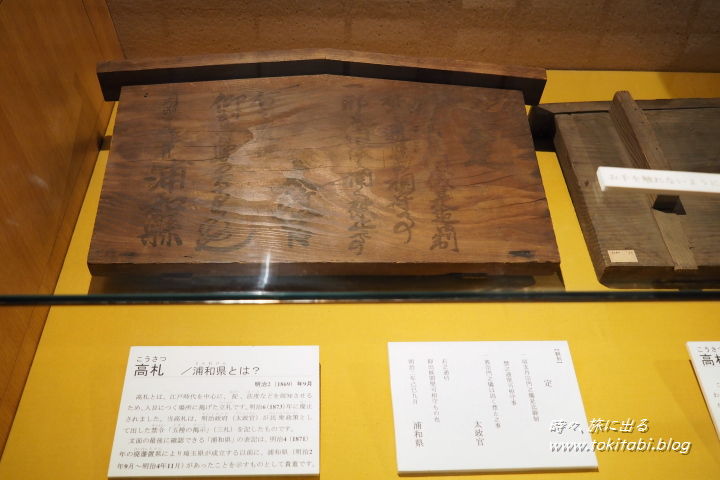

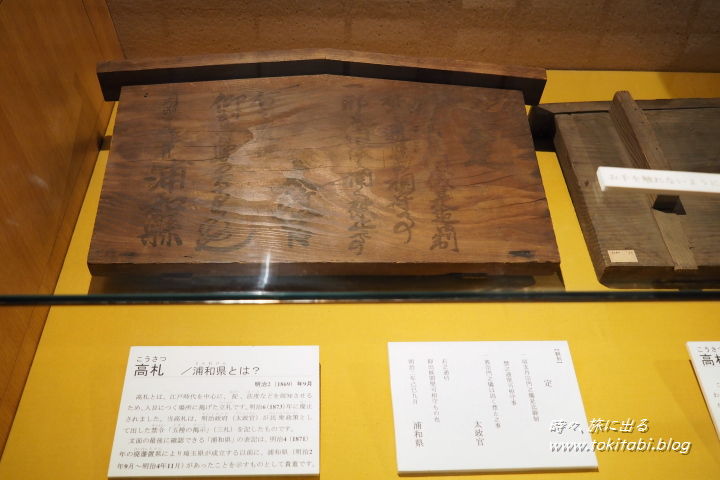

江戸時代には掟・御法度などを周知させるために、それらを記した「高札(こうさつ)」と呼ばれる立て札が、目に付く場所に設けられた高札場に掲げられました。

この高札は明治に入っても、明治6年(1873年)に廃止されるまで残っていたそうです。

で、展示されている高札で注目すべき点が、文面左手にある「浦和県」の記載。

えっ?浦和県ってあったんだっけ?って感じですが、実は明治4年(1871年)に埼玉県ができる以前の短い期間に、浦和県が存在したそうなんですよ。

知らなかったなあ。

浦和県の概要

浦和県は明治2年(1869年)に明治政府によって設置された県で、県庁は現在の埼玉県さいたま市浦和区にありました。

当初は旧幕府領などを管轄し、現在の埼玉県域のほか東京都の多摩地域や神奈川県の一部もその管轄範囲でした。

しかし設置からわずか2年後の明治4年(1871年)の廃藩置県により、近隣の忍県や岩槻県と合併して新設された埼玉県にその役割が引き継がれました。これにより浦和県は廃止されました。

関連にある見沼たんぼの関連スポット

見沼代用水路 かけとい(加田屋分水掛樋)

見沼くらしっく館の向かいの県道を東に300m程進んだ橋のたもとに、見沼代用水路かけとい(掛樋)が残っています。

下を流れる加田屋川に対し、見沼代用水路(上)を交差させるための樋で、かつて見沼代用水路の各所でこのような仕組みが使われていました。

石でできていますが、昔は木製だったのでしょうね。

歩道のない道路端にあるので、見学される際は車に十分気をつけて下さい。

井澤弥惣兵衛為永の銅像(見沼自然公園)

見沼くらしっく館から500m程離れた場所には、広々とした緑地公園「見沼自然公園」があります。

こちらには、見沼代用水路を造った井澤弥惣兵衛為永の銅像が立っています。

写真は2025年春のもの

写真は2025年春のもの

公園や周囲には多くの桜が植えられており、春には見沼の桜回廊となり多くの人々が訪れます。

1万歩から2万歩で歩けるって条件がはっきりしているのがグッド!歩きたい場所満載。

タモリさんならではの視点で、大宮の歴史が解き明かされてゆきます。

読めば出かけてみたくなるはず!

旧坂東家住宅 見沼くらしっく館の詳細情報・アクセス

旧坂東家住宅 見沼くらしっく館

公式ページ

住所:埼玉県さいたま市見沼区片柳1266-2(GoogleMapで開く)

開館時間:9:00~16:30

定休日:月曜日(祝日の場合は翌平日)、祝休日の翌平日、年末年始

入館料:無料

アクセス:

電車)「大宮駅」東口より国際興業バス・さいたま東営業所行乗車で「三崎台」下車

車)駐車場あり(8台分)

さいたま市のランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

旧坂東家住宅 見沼くらしっく館へ出かけてみませんか?

旧坂東家住宅 見沼くらしっく館は、普段見ることができない囲炉裏体験などもでき、気軽に非日常感が味わえる好スポットでした。

昔のおもちゃなども置いてあるので、子供でも楽しめるスポットでもあります。

そして、気軽にさいたま市の歴史を知ることができる、好スポットだと思います。

季節によって公開行事やイベントも行われているので、公式ページをチェックしてから出かけると良いと思います。

旧坂東家住宅 見沼くらしっく館に出かけてみませんか?

記事の訪問日:2021/12/19

さいたま市周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

さいたま市周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

近隣スポットもチェック!

あわせて読みたい

さいたま氷川三社、氷川神社・中山神社・氷川女体神社を巡ろう【埼玉・さいたま市】

関東中心に約280社ある氷川神社の総社である「武蔵一宮 氷川神社」は、関東でも指折りの参拝者数を誇る神社として知られます。一方、同じさいたま市には中山神社(旧中…

あわせて読みたい

氷川女体神社、見沼の歴史と竜伝説に出会える神社【埼玉・さいたま市】

さいたま市の南東部には、かつての古代の海の名残である「見沼」と呼ばれる広大な沼地があった。その見沼を望む高台に鎮座していた「氷川女体神社」では、沼の竜神様を…

あわせて読みたい

樹齢千年!? 大宮盆栽美術館と盆栽村で知る盆栽の深~い世界【埼玉・さいたま市】

近年、盆栽は人気があり、外国人からも熱い視線を送られていますよね。埼玉県さいたま市にはその盆栽の聖地と呼ばれる「盆栽村」があり、さらに近隣には盆栽の魅力を紹…

あわせて読みたい

岩槻人形博物館で触れる、城下町に息づく伝統の技と歴史【埼玉・さいたま市】

城下町、そして人形のまちとして知られるさいたま市岩槻区にある「岩槻人形博物館」は、日本初の人形専門の公立博物館です。岩槻人形の歴史や製造方法などが学べる展示…

さらに「埼玉県」に関する記事を探す

古民家のあるスポットをさらにチェック!

あわせて読みたい

古民家・ククリカフェ、近くの里山で美味しい野菜を頂こう!【埼玉・加須市】

埼玉県一の米の生産量を誇る加須市は、首都圏近郊にありながら田園風景に囲まれた里山のような景色に出会える場所です。そんな加須市にある「ククリカフェ」では、リノ…

あわせて読みたい

日光街道 越ヶ谷宿、今も古い建物が多く残るかつて舟運で栄えた宿【埼玉・越谷市】

日光街道の宿場町としては千住宿に次ぐ規模を誇った「越ヶ谷宿」は、街道と河川が交わる交通の要所にあったため、舟運による物資の集積所として発達していた。そんな宿…

あわせて読みたい

小江戸・佐原、古い町並みと伊能忠敬ゆかり地をレトロ散歩【千葉・香取市】

千葉県香取市佐原(さわら)は江戸時代より水運で栄え、町を流れる小野川沿いに商家が続く景観は「小江戸」と称されました。重要伝統的建物群保存地区に指定されている佐…

あわせて読みたい

日光街道「草加宿」、松尾芭蕉も歩んだ千住・越ヶ谷の間の宿【埼玉・草加市】

江戸日本橋から2番目の日光街道の宿場町「草加宿」は、日光街道の中では比較的規模の大きな宿場町でした。旧街道を歩き、かつての草加宿の面影を探しながら宿場の歴史を…

さらに「歴史」に関するスポットを探す

<a href=”//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3694017&pid=890454465″ rel=”nofollow noopener” target=”_blank”><img src=”//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3694017&pid=890454465″ border=”0″></a>

クラブツーリズムはバスツアーやテーマ旅行が充実!