現在の皇居には、かつて徳川将軍の居城だった江戸城があったことは良く知られます。ですが城跡として皇居を訪問する人は、案外少ないのでは?

もし城好き・歴史好きであれば、本丸などがあったかつての城の中心部にあたる「皇居東御苑」の見学はおすすめですよ。

一般公開されている皇居東御苑は、事前予約も不要で見学ができるエリア。江戸時代の番所の建物をはじめ、石垣や巨大な天守台跡などの多くの遺構を見ることができます。

思い立ったら気軽に江戸城跡の見学ができる皇居東御苑をご紹介。

目次

「皇居東御苑」江戸城本丸跡は予約無しでも見学できる

江戸城整備は徳川家康に始まり3代に渡り続いた

東京駅丸の内口から真っすぐ歩くと見えてくる二重櫓と桔梗濠

東京駅丸の内口から真っすぐ歩くと見えてくる二重櫓と桔梗濠

皇居はご存じの通り天皇・皇后両陛下が住居されている場所です。

江戸時代には徳川将軍の居城、江戸城があったことも良く知られていると思いますが、まずはその江戸城の歴史を紐解いてみましょう。

江戸城の歴史概略

■最初に江戸に本拠地を置いた武士は、平安時代末期から鎌倉時代初期にこの地を治めた江戸重継だとされます。

■江戸氏没落の後、室町時代の1457年には扇谷(おうぎがやつ)上杉氏の家臣・太田道灌が江戸城を築城。太田道灌没後は上杉氏に統治されますが、1524年に小田原北条氏の支配下に入ります。

■天正18年(1590)、北条氏が豊臣秀吉による小田原征伐で滅亡すると、北条氏旧領の関八州(関東八か国)が徳川家康に与えられます。家康は江戸城を居城に定め、同年8月1日に江戸城に入城します。

徳川家康が入城した当時の江戸城は太田道灌・小田原北条氏時代の姿を残した、比較的小規模な城だったといわれます。

石垣はなく土塁のみ。当時の日比谷は江戸湾(現東京湾)の入り江にあたり、日本橋・京橋辺りも海面と同じ高さの湿地帯でした。今からは想像もできないような立地ですよね。

江戸城と城下町の建設を始めた家康は、まず城内の寺を出して本丸を拡張し、城下町の武家地・町人地を整えます。

次に本丸南側の台地を削って西の丸を造成し、その残土で日比谷入り江を埋め立てました。

こうして家康により城郭と城下町の基盤が造られましたが、2代将軍・秀忠と3代将軍・家光によっても整備は続けられ、最終的な江戸城の完成には約30年の年月が費やされています。

皇居東御苑は本丸・二の丸・三の丸があったエリア

そんな江戸城跡である皇居を歩いてみたくなり、見学方法について調べてみました。

新年の一般参賀が良く知られていますが、あれは日程が決まっているうえに、事前申し込みで結果は抽選。

そして探した結果、予約不要で定員なしの見学エリアがありましたよ!それが今回歩く「皇居東御苑」です。

天皇陛下のお住まいである吹上御所や宮内庁は吹上御苑内にありますが、そこは旧江戸城でいうと西の丸にあたります。

一方、本丸・二の丸・三の丸があった中心部のエリアは、東御苑と呼ばれる庭園として一般公開されています。これは城好き・歴史好きにとっては願ったり叶ったりのエリア、ということで見学に出かけてみました。

\ 広大な江戸城跡を感じるにはこちらの記事もおすすめ!/

「大手門」枡形門で固められた江戸城の正面玄関口

大手門

大手門

東京駅の丸の内口を出て真っすぐ進むと、桔梗濠越しに現われるのが現存の「二重櫓(やぐら)」。

その二重櫓を左手に見つつ濠沿いを北へ進むと、本日の見学エリアへの入口である「大手門」に到着します。大手町の地名の発祥地でもある、江戸城の正面玄関口ですね。

東御苑の見学の入口はこの大手門のほか、北桔橋門・平川門からも入退場が可能です。

なかでも東京駅から近い大手門は、最もポピュラーな入場口といえます。

持ち物検査を受けた後に、高麗門を抜けて入場できます。多くの諸大名もここから登城したんだよなあ、なんて思いながらの順番待ち。

そして高麗門を抜けた先に城内への入口はなく、右手に折れた箇所に櫓門が設置されています。

これは枡形(ますがた)門と呼ばれる造りで、侵入者を直進させずに失速させ、枡形の四角い空間内に押し込んで周囲から攻撃する防御の形です。

江戸城は天下普請で築城、藤堂高虎や加藤清正も参加

慶長11年(1606年)、藤堂高虎によって初代の大手門が建築されています。

江戸城の築城は全国の大名に作業を割り振りして工事させる、「天下普請(てんかぶしん)」によりおこなわれました。

慶長期の普請では築城名手といわれた伊勢津藩の藤堂高虎のほか、同じく築城名手で知られる肥後熊本藩・加藤清正、筑前福岡藩・黒田長政などの大名が関わったとされます。

特に西国の大名が多く動員されましたが、これは最新の築城技術を導入するとともに、彼らの財力を消耗させる目的があったといわれています。さすが知将・徳川家康、色々と策略を練ってますね。

初代の大手門は明暦3年(1657年)の大火で焼失しており、その後の万治2年(1659年)に再建されました。

高麗門は万治2年のものが現在も残っていますが、渡櫓門の方は戦災で焼失しており、現在残っているものは昭和41年(1966年)に再建されたものです。

大手渡櫓門前には、明暦の大火で焼け残った櫓門の鯱(しゃちほおこ)が展示されていました。

鯱は、姿は魚で頭は虎(または竜)だという想像上の動物。城に飾られるようになったのは、織田信長の安土城から始まったらしいですよ。

三の門・中の門・中雀門を抜けて本丸へ向かう

「同心番所」徳川御三家以外はここで下乗を命じられた

同心番所

同心番所

大手門を抜けた先は三の丸エリアになりますが、ここから本丸へ進む進路は厳重に警備されており、いくつかの門と番所(警備詰所)が控えています。

まず、かつてあった大手三の門の先で待ち構えていたのが「同心番所」。ここは幕府の下級武士が詰めていた番所です。

ここで尾張・紀伊・水戸藩の御三家をのぞくすべての大名・役人が、駕籠(かご)からの下乗(げじょう)を命じられます。そのため下乗門とも呼ばれました。

ちなみに。。。従者達はこちらの下馬先で主人を待つことになりますが、その間に噂話や世評の会話をしたのが「下馬評」という言葉の語源になっているらしいですよ。

「百人番所」本丸御殿入口の最大の検問所

大手三の門跡の先に見えてきた、巨大な石垣が待ち構える空間。本丸に向かう門は右手に設置されており、ここも大きな枡形門が形成されています。

実は訪問時は遺構に関する予備知識をそれほど持ってなかったのですが、城跡としての面影は結構残っているんですね!出現した石垣群にやや興奮気味です(笑)。

百人番所

百人番所

石垣で隠れて見えませんでしたが、広場に入ると異常に長い造りの「百人番所」が出現しました。お~、これは特徴的な建物ですね。

百人番所は本丸入口の最大の番所で、建物は江戸時代の貴重な遺構です。

警備にあたったのは徳川家と縁故のある、甲賀組・伊賀組・根来(ねごろ)組・二十五騎組による精鋭部隊でした。昼夜交代で与力(よりき)20騎と同心100人が配置され、昼夜4交代で守られました。

与力は同心のまとめ役で、馬への騎乗が許可されました。ちなみに数も馬と共に”騎”で数えられます。

「中之門跡と大番所」瀬戸内産の花崗岩が運ばれて来た

本丸入口にあたる「中之門」の櫓台の石垣が残っています。当時はこの上に渡櫓門が設置されていました。

登城する大名を威圧するために、この石垣には城内でも最大級の巨石が使用されています。

石は1個あたりが35トン前後とのこと(重っ!)。重機などない時代における運搬の苦労は、想像に難しくないですねえ。

門は明暦4年(1658年)に普請されたもので、元禄16年(1703年)の地震で倒壊した後に石垣の修復がおこなわれています。

伊豆半島産安山岩

伊豆半島産安山岩

興味深いのが、修復の入替え時に外された石垣石の展示。

2種類置いてあって、こちらの黒っぽい石は伊豆半島産の安山岩。関東で手に入る石ですね。

瀬戸内産花崗岩

瀬戸内産花崗岩

一方、中之門でも特徴的に使われている白っぽい石は瀬戸内産の花崗岩で、小豆島などから遠路運ばれてきたものです。遠方からの巨石調達を担当した大名は、大変だったことでしょうね。

大番所

大番所

中之門を抜けた先にはさらにもう一つ「大番所」がありました。こちらには他の番所よりも位の高い与力・同心が詰めていたとのこと。

本丸手前の最後の砦、といったところでしょうか。

建物も先の同心番所と比較して風格があります。こちらは再建された建物のようです。

中雀門

中雀門

台地上に位置する本丸。その手前の坂に配置された「中雀門(ちゅうじゃくもん)」は本丸正門にあたり、門を抜けると本丸御殿の正面玄関に至りました。

中雀門も当時は渡櫓門が架かっていたようです。

「本丸」天守が建つことが無かった天守台が残る

家康・秀忠・家光それぞれの天守が築造された

坂を上がり切ると、広々とした本丸が現れます。

江戸城の中心部だった本丸は敷地面積は約12万m2(約4万坪)と、城内では最も面積が広い曲輪です。ここにはかつて本丸御殿が建ち並びました。

現在では芝が広がる緑地となっており、レジャーシートを広げてのランチタイムを過ごしてもOK。

東御苑内には食堂施設がないので、東京駅の駅ナカでお弁当を物色してこちらで頂くのもアリだったかなあ、と思ったり。

天守台

天守台

本丸内を北に進んで行くと、おお~、存在感のある巨大な天守台が現れました。ここは江戸城跡としての最大の見どころの一つですね。

先程の瀬戸内産の花崗岩を多用したと思われる、全体的に白っぽい綺麗な印象の石垣です。

江戸城築城は徳川家康・秀忠・家光の3代に渡りましたが、天守もそれぞれの時代ごとに築造されました。

江戸城天守の変遷

■慶長12年(1607年)の初代天守:家康が築いた天守は、本丸のもっと中央部寄りにありました。

■元和8年(1622年)の2代目天守:秀忠の時代の天守は、現在の天守台付近に建てられました。

■寛永15年(1638年)の3代目天守:家光の天守は現在の天守台地に、高さ約58mの5層の天守として築かれました。これが最後に築かれた天守です。

最後の家光時代の天守は、明暦3年(1657年)の明暦の大火で焼失しました。では現在残る天守台は家光の時代の物か?というと、実は違うんですね。

焼失の翌年、天守台を再建すべく加賀藩・前田家により築造されたのがこの天守台。

しかし当時の将軍・家綱の祖父である保科正之が、”城下の復興を優先すべき”との提言をおこない、天守再建はおこなわれませんでした。

以降も天守は再建されず、結局建物が一度も載らなかった天守台だけが現在まで残っています。

そう聞くと、心なしか天守台が少し哀愁を帯びて見えてきましたわ。

天守台の一部である、高さ11m、東西約41m・南北約45mの台が残ります。石垣石は家光時代の天守台の石も再利用されており、大火による煤の跡も見られます。

明暦の大火

明暦3年(1657年)に江戸で発生した大火災。本郷丸山の本妙寺から出火し、強風にあおられて延焼。多数の町屋を焼失させ、死者は10万人以上といわれる江戸時代最大の大火です。

この大火はその後の江戸の都市構造や防火対策を、大きく見直すきっかけとなりました。

本丸御殿は表・中奥・大奥で構成されていた

天守台の頂上からは、南側の丸の内のビル街が見通せます。

逆の北側は北の丸公園の木々が視界を遮り、日本武道館の屋根だけがぴょこんと見える感じ。

江戸時代初期には、この本丸御殿エリアに多くの建物が建ち並んでいました。

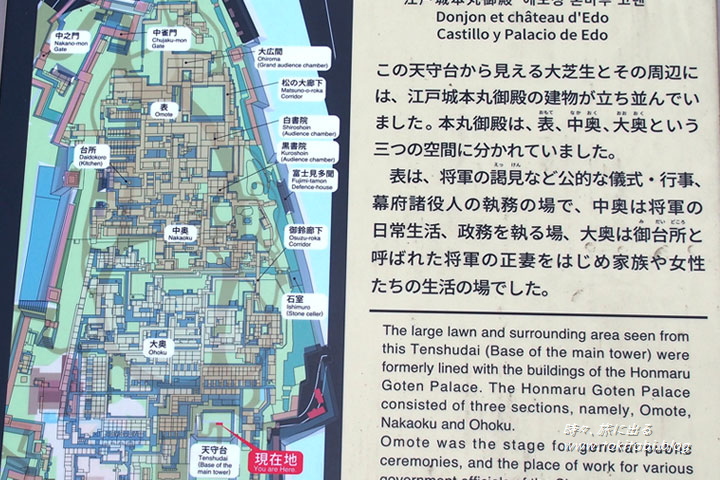

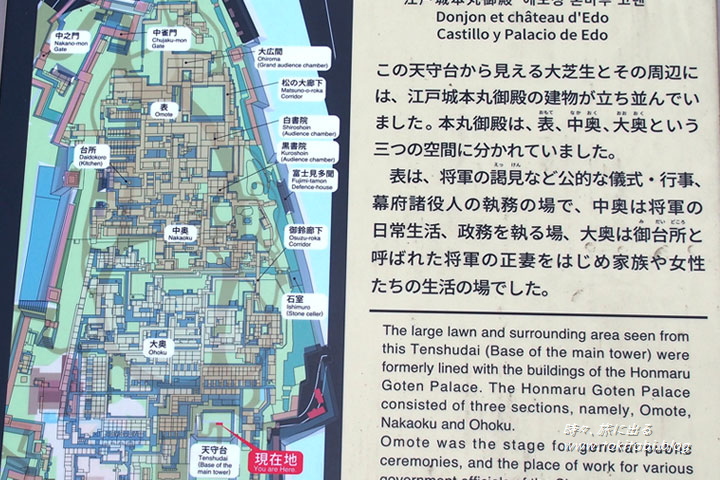

かつての本丸御殿の配置図です。

御殿は大きく三つの空間に分かれていました。

■将軍の公的な儀式・行事などの場の「表(おもて)」。

■将軍の日常生活、政務を執る場の「中奥(なかおく)」。

■将軍の正妻や家族・女性たちの生活の場が「大奥(おおおく)」。

大奥の呼び名は良く聞きますね。

所狭しと建物が並ぶ様は、ちょっとした町みたいだったんだろうな。

「江戸城天守復元模型」金の鯱が輝く家光時代の5層天守

本丸休憩所には天守の復元模型が公開されていました。こんな素敵な展示物もあったんですねえ。

模型のモデルは徳川家光の築いた寛永年間の天守で、江戸城に築造された天守の中では最も大きかったものです。

5層天守が1/30スケールで再現されていますが、当時あった約60m(含、石垣)という高さは、現在でいうと20階建てのビルに相当します。高台にそびえた天守は、江戸の町の遠方からも眺望できたことでしょうね。

屋根には金の鯱が輝いています。

「二の丸」 自然が楽しめる庭園エリア

白鳥濠には家康時代の最古の石垣が残る

汐見坂

汐見坂

本丸と二の丸をつなぐ通路にも見どころがあるので、帰りはこちらを通りたい。

「汐見坂(しおみざか)」は、二の丸方面と本丸をつなぐ出入口です。

江戸時代初頭にはここから海を眺められたことから、汐見坂の名が付いたとのこと。

白鳥濠(汐見坂)

白鳥濠(汐見坂)

ここの見どころは汐見坂脇の「白鳥濠」にある、家康時代に築かれた石垣。

乱積みして間石を入れる「打込み接ぎ(はぎ)」で積まれたもので、城内最古の石垣といわれます。見逃し注意のポイントですね。

梅林坂

梅林坂

汐見坂の一本東にある「梅林坂」は、三の丸の平川門から本丸に通じる道です。

太田道灌が江戸城を築城した際、この坂に菅原道真を祀る天神社を置き数百株の梅を植えた、というのが坂の名の由来と伝わります。

現在は70本の紅白の梅が植えられており、12月末から2月まで梅の花が楽しめます。

「二の丸庭園」 徳川家重時代の庭園を復元

二の丸は将軍の世子(跡継ぎ)や、隠居した前将軍(大御所)が居住する御殿があるエリアでした。

現在は庭園として整備されていますが、これは9代将軍・家重の時代の庭園をモデルに昭和43年(1968年)に整備されたものです。

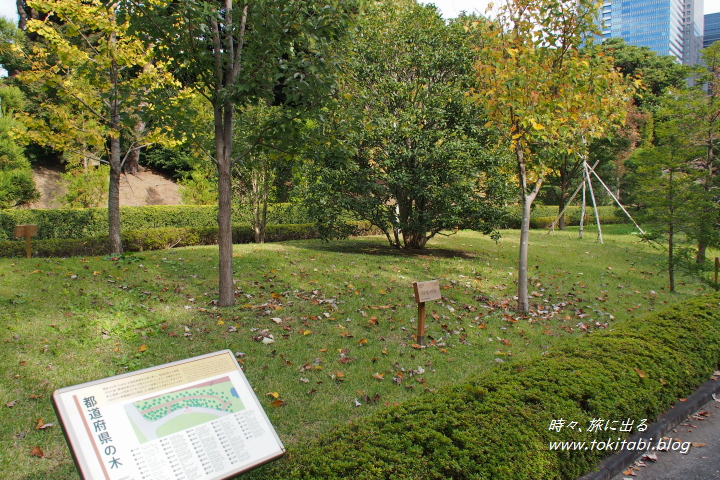

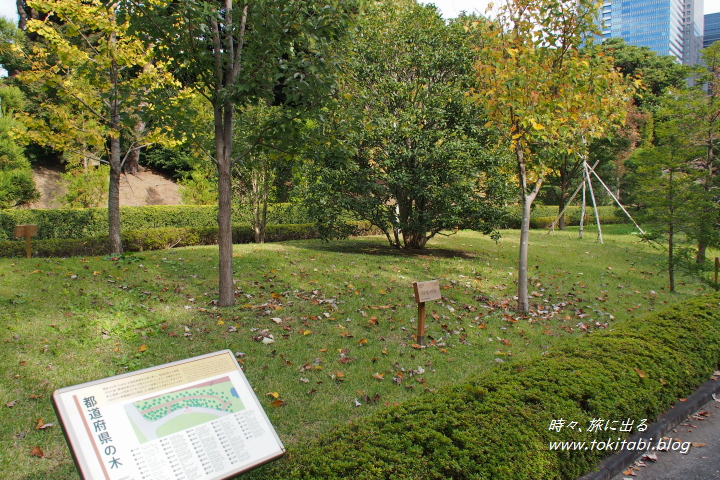

各都道府県の木が植えられているこちらは、思わず地元の樹木を探したくなる楽しいスポット。

他にも武蔵野の面影を残す雑木林などもあり、都心であることを忘れてしまいそうな多くの自然が楽しめすエリアです。

「三の丸尚蔵館」 皇室の美術品を公開

三の丸尚蔵館

三の丸尚蔵館

大手門から入ってすぐの場所には、売店併設の大手休憩所と「三の丸尚蔵館(しょうぞうかん)」があります。

三の丸尚蔵館では皇室で継承されてきた貴重な美術・工芸品が保存・公開されているので、時間があれば立ち寄りたいスポットです。

「富士見櫓」 本丸の現存櫓

最後に紹介するのは、本丸に唯一残る現存櫓「富士見櫓」。江戸城の現存遺構の中では、最も古いものの一つです。

建物の高さ約15.5m、石垣の高さは約14.9mの三重の櫓で、天守焼失後はその代わりの役目を果たしました。

東御苑内からも裏手に近づけたようですが失念。外側からの遠景ですいません!

明治時代の初めにはまだこれだけ様々な城が残されていたんですね。

貴重な写真の数々に思わず釘付け!

古地図と現代地図を見比べながら 江戸のなりたちを巡りませんか?

歴史好きならば、東京の街歩きが楽しくなる一冊!

皇居(江戸城跡)の詳細情報・アクセス

皇居(江戸城跡)

宮内庁:皇居東御苑のページ

住所:東京都千代田区千代田1-1(GoogleMapで開く) *Mapは大手門

アクセス:

電車)

・東京メトロ東西線・都営三田線「大手町駅」から徒歩6分

・東京メトロ東西線「竹橋駅」から徒歩10分

・JR「東京駅」丸の内北口から徒歩11分

車)

・駐車場無し

[皇居東御苑の公開について]

入園料:無料

開園時間:午前9時より

閉園時間:3月1日~4月14日 17:00(入園は16:30まで)、4月15日~8月末日 18:00(入園は17:30まで)、9月1日~9月末日 17:00(入園は16:30まで)、10月1日~10月末日 16:30(入園は16:00まで)、11月1日~2月末日 16:00(入園は15:30まで)

休館日:月曜日・金曜日(ただし,天皇誕生日以外の「国民の祝日等の休日」は公開)、12月28日から翌年1月3日まで、その他行事の実施・その他やむを得ない理由のため支障のある日

皇居周辺のランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

さらに周辺の旧江戸城跡をめぐってみる

日比谷公園(日比谷見附跡)

日比谷公園は、かつて江戸時代には大名屋敷があった場所。

現在も日比谷見附にあった日比谷門の遺構が残っています。

公園内では多くの石垣石に出会える、旧江戸城の面影を残すスポット。

あわせて読みたい

日比谷公園に残る「江戸城 日比谷見附」の石垣と堀跡を探訪【東京・千代田区】

現在の日比谷公園付近には、かつて江戸城三十六見附の一つである日比谷見附がありました。日比谷公園にはこの見附の城門につながっていた石垣や堀の跡が90mにもわたり残…

日比谷公園

住所:東京都千代田区日比谷公園1-6(GoogleMapで開く)

※大手門から日比谷公園までは徒歩約25分(1.5km)。電車の場合は、「大手町駅」から都営地下鉄三田線乗車約1分にて、「日比谷駅」下車。

皇居周囲の内堀をめぐる

皇居周囲の内堀沿いには、思わぬほど数々の城門が残っています。

しかも、高麗門・枡形・渡櫓門のセットで残っている門も多く(復元含む)、城好きが歩けば至福の時間が過ごせますよ。

あわせて読みたい

江戸城内堀の城門めぐりは枡形門の宝庫だった!【東京・千代田区】

歴史や城めぐりに興味があれば、皇居周辺に広がる江戸城の内堀めぐりはおすすめです。皇居周辺を囲む堀の要所には、驚く程の数の城門が残っているんですよ!しかも多く…

江戸城の外堀跡を歩く

江戸城城下を囲んでいた外堀にあった城門は、都市化とともに撤去されました。

しかし一部の城門の跡は残っており、しかも結構意外な場所に保存されていたりします。

東京歩きがてら出かけてみませんか?

あわせて読みたい

江戸城外堀跡巡り、巨大な石垣遺構も残る牛込から虎ノ門まで【東京・千代田区】

現在の皇居は、かつて本丸などがある江戸城の中心部だったことは良く知られます。堀を隔ててその周囲には城下町が配置されましたが、その外周にも「外堀」が張り巡らさ…

さらに「城」に関する記事を探す

皇居周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

皇居周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

旧江戸城散策に出かけてみませんか?

今まで皇居を江戸城跡としてあまり意識していませんでしたが、実際行ってみると多くの遺構が残っており、歴史スポットとして興味深く見学できました。もっと早く訪問してれば良かった。

また、城好きのみならず、四季折々の季節感が楽しめる憩いの場としてもオススメできるスポットです。

皇居東御苑に出かけてみませんか?

記事の訪問日:2021/12/19

徳川家康ゆかりのスポットをさらにチェック!

あわせて読みたい

日光東照宮、狩野探幽と天海僧正が演出する謎多き世界【栃木・日光市】

徳川家康の墓所があり、その家康公を東照大権現として祀っているのが日光東照宮。「日光の社寺」は世界遺産に登録されていますが、日光東照宮はその中心的スポットです…

あわせて読みたい

久能山東照宮、徳川家康が眠る地で最古の東照宮建築を拝観【静岡・静岡市】

徳川家康が晩年の大御所時代を過ごしたのが駿府城。そして本人の遺言に従い駿府の地に創設された久能山東照宮には、徳川家康が東照大権現として祀られています。境内に…

あわせて読みたい

日本一高い拝殿を誇る静岡浅間神社は、徳川家康が元服した神社【静岡・静岡市】

静岡県にある駿河国総社「静岡浅間神社」は、約2100年前が起源とされる地方最古の神社。そしてこの神社は徳川家康が元服式をおこなった場所でもあり、徳川家康と江戸幕…

あわせて読みたい

駿府城、徳川家康の大御所時代の居城跡から2つ天守台が出現!【静岡・静岡市】

徳川家康は江戸幕府を開いたことから江戸在住期間が長そうですが、実は生涯で最も長い期間を過ごしたのが駿府なんですね。そのゆかりの地・駿府にあり、家康が大御所時…

さらに「城」に関する記事を探す

<a href=”//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3694017&pid=890454465″ rel=”nofollow noopener” target=”_blank”><img src=”//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3694017&pid=890454465″ border=”0″></a>

クラブツーリズムはバスツアーやテーマ旅行が充実!