江戸時代、埼玉県久喜市には日光街道の宿場町「栗橋宿」がありました。

栗橋宿の次の宿場は茨城県側の中田宿でしたが、その間には利根川が流れていた。

栗橋にはこれを渡るための船の渡し場がありましたが、そこには日光街道唯一となる関所も設けられており、「入り鉄砲に出女」が取り締まれました。

旧街道を歩きつつ、かつて日光社参で徳川将軍の大行列も通過した栗橋宿の歴史をたどります。

目次

「栗橋宿」 日光街道唯一の関所があった町

日光街道と栗橋宿について

江戸時代の五街道のひとつ日光街道は、江戸日本橋から徳川家康公を祀る日光山東照宮への主要道路として整備された、全長約142kmに及ぶ街道です。

日本橋を出て千住宿を過ぎると、次の宿場町からは現在の埼玉県域に入り、草加宿・越ヶ谷宿・粕壁宿・杉戸宿・幸手宿・栗橋宿と続いた。日光街道としては7番目の宿場町になります。

そして「栗橋宿」はこの先の利根川を越えるための、日光街道唯一の関所があった町でもあった。

そんな栗橋宿があった旧日光街道を歩いてみました。

\ 1つ手前の幸手宿の記事はこちら!/

\ 日光街道・埼玉六宿場の記事はこちら!/

「宝治戸池」 江戸時代の寛保の大洪水の名残り

JR栗橋駅から栗橋宿があった旧日光街道までは、約1km程離れているがのんびり歩いてみた。

途中、住宅街の中に「宝治戸池(ほうじどいけ)」というかなり大きな池が、こつぜんと現れた。

これは江戸時代に発生した、浅間川の氾濫でできた池とのこと。

寛保二年の洪水

寛保2年(1742年)に「寛保二年の洪水」と呼ばれる、関東地方を中心とした江戸時代屈指の大水害が発生。

長期間の豪雨と台風の影響で利根川・荒川・渡良瀬川などが氾濫。広範囲にわたり堤防が決壊し、家屋の流失や死者多数の深刻な被害が起こりました。

この災害は、幕府が利根川の改修や堤防強化などの治水対策を進める契機となった。

その洪水の大きさを、今も物語っている池だったんですね。

そしてこの池、出所はよく分からんのですが、昔から「金の延べ棒が池底に沈んでいる」と言われているらしい。一度潜水夫が池を調査したが、何も発見できなかったようですが。

なんだか、ミステリアスなスポットですね。

「栗橋宿」 利根川の房川渡しと関所のあった宿場

利根川通堤外家作御糺ニ付取調絵図面

利根川通堤外家作御糺ニ付取調絵図面

写真はJR栗橋駅構内にあるパネルで、天保3年(1832年)当時の栗橋宿と関所の様子が描かれた絵図です。

堤防に囲まれた内側に、街道の両側に続いている宿場町の町並みが描かれている。

栗橋の概要

天保14年(1843年)頃の記録によると、栗橋宿は南北に約1.1km続き、家数は404軒、人口1,741人、宿は本陣・脇本陣のほかに旅籠屋が25軒あった。

伝馬と呼ばれる荷物の輸送業務は、利根川を挟んだ中田宿と合宿でおこなわれていた。

現埼玉県内にあった日光街道の宿場町としては、杉戸宿に次ぐ小さな宿場でした。

そして、右下の四角く囲まれた箇所が関所で、堤防を越えた川岸寄りの盛土上に設置されているのが分かる。

さらに周囲の水中には、杭で囲んだ”土出し”と呼ばれるものも見える。これは関所が流されぬよう、水流を弱めるための当時の土木手法だったとのこと。けっこう細かく描かれており興味深いですね。

では栗橋宿があった旧日光街道沿いを、南側(幸手宿側)から歩いてみます。

旧道だけあって車の通りも少なく、とっても静か。。。

こちらの古そうな建物は、もう住まれていない感じですね。

こちらの小林畳屋さんの店舗も、昔ながらの造りを感じさせる建物だ。

街道沿いには宿場町の面影を感じさせる建物がいくつか点在してはいるものの、数としてはそれ程多くはない。

「顕正寺」 本陣を務めた池田家の墓がある寺院

街道沿いにある「顕正寺(けんしょうじ) 」には、栗橋宿の元となった町を開拓した一人、池田鴨之介の墓がある。池田家は、宿場成立後は代々本陣役を務めた。

元々の栗橋は現在の茨城県五霞町(当時は下総国栗橋)側にあった。

しかし、江戸時代初頭の利根川の付替え工事に起因する大洪水に見舞われれ、村民が現在の栗橋の地に移住してきました。

関東代官の伊奈忠次の指揮により、現在の栗橋側に池田鴨之介と並木五郎平の両名が新しい町を開発。

関所の設置に合わせて正式に宿場が成立し、池田家は代々本陣役を務め、並木家は脇本陣の役割を担いました。

とにかくこの地域の歴史は、利根川と密接に関係していますね。

日光御廻道は幻の将軍ロード!?

旧日光街道から西に折れる道の入口の一角に、旧宿場町の面影を感じさせる木造家屋と石蔵の古い造りの建物が建ち並んでいた。

この横道は、日光御廻道(にっこうおまわりみち)と呼ばれる道らしい。んん?日光御成道なら聞いたことあるけど、御廻道は初耳。

これは徳川将軍の日光社参において、幸手宿側にある権現堂川(ごんげんどうがわ)が万が一洪水を起こした際、迂回できるように整備された緊急対応用の道なんだそうだ。

へえ~、そんな道も用意されていたんですね。

江戸時代末期には将軍の日光社参の回数が減ったこともあり、結局は一度も使われなかったそうだ。幻の将軍ロードか。。。

栗橋宿を通行した3大行列

こちらが旧宿場町の北側の端の辺りで、蔵造のある御宅が残っていました。

かつてこの栗橋宿を3つの大行列が通りました。

大名による参勤交代の行列、徳川将軍の日光社参の行列、そして日光例幣使(れいへいし)と呼ばれる朝廷使者の行列だ。

日光例幣使は日光東照宮に朝廷の捧げものを奉納する勅使で、221年間一度も中断することなく派遣されたそうなんですよ。

往路は中山道が使われたが復路は日光街道が使われ、江戸に立ち寄った後に帰還していました。

「栗橋関所跡」 正式名称は房川渡中田関所

栗橋関所跡碑と関所概要

そしてl旧宿場町の北側にある「栗橋関所跡碑」を探しますが、しばし見つからずウロウロと。。。複雑な町割ではないので、迷う要素はないはずなんだが。

元々石碑は利根川の堤防沿いにあったのだが、治水工事の関係で移動されたみたい。こんな感じの空き地にポツンとあるのをようやく発見。

栗橋関所跡石碑は大正時代に造られたもの。

栗橋関所の概要

天正18年(1590年)に関東に入国した徳川家康は、江戸を外敵から守るために街道筋の要衝に関所を設けました。

日光街道においては、栗橋宿に利根川を渡る房川渡し(ぼうせんわたし)を設けるとともに、日光街道唯一の関所が置かれます。

栗橋関所と呼ばれることが多いですが、対岸の中田宿とを結ぶ渡船場にあったため、正式名称は「房川渡中田関所」でした。

当時の利根川には橋が架かっていなかったので、渡し船で渡るしかなかった。

入り鉄砲に出女とは?

久喜市立郷土資料館にある栗橋関所復元模型

久喜市立郷土資料館にある栗橋関所復元模型

関所は利根川河畔にある堤防の河川側にあり、番士4人が置かれていた。

関所では通行手形にもとづき通行人を監視。「入り鉄砲に出女(でおんな)」といわれる、江戸に持ち込まれる鉄砲と江戸から出る女性が特に厳しく取り締まれました。

参勤交代制度について

江戸幕府が定めた諸大名に関する制定「武家諸法度」の中で、徳川3代将軍家光の時代に「参勤交代制度」が明文化された。

これにより、大名は1年おきに江戸に住むこと、大名の正室と世継ぎは江戸に居住すること、などが定められました。

関所で監視された「出女」は、この大名の正室が勝手に江戸から逃げ出さないよう監視するものだった。

将軍の日光社参時だけ架けられた房川船橋

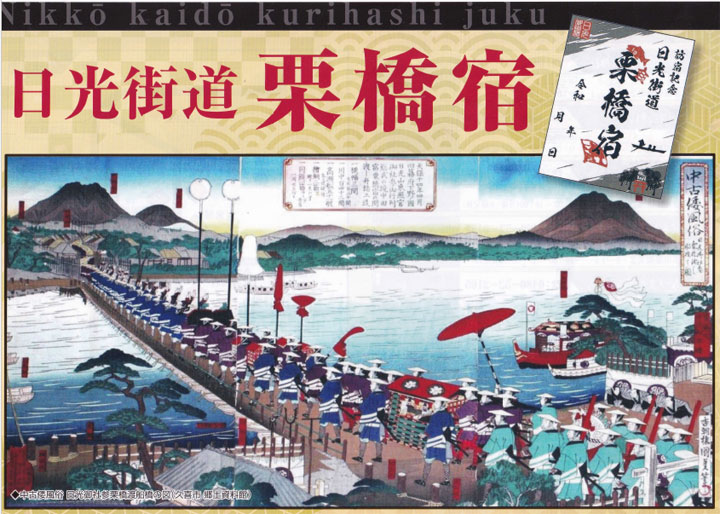

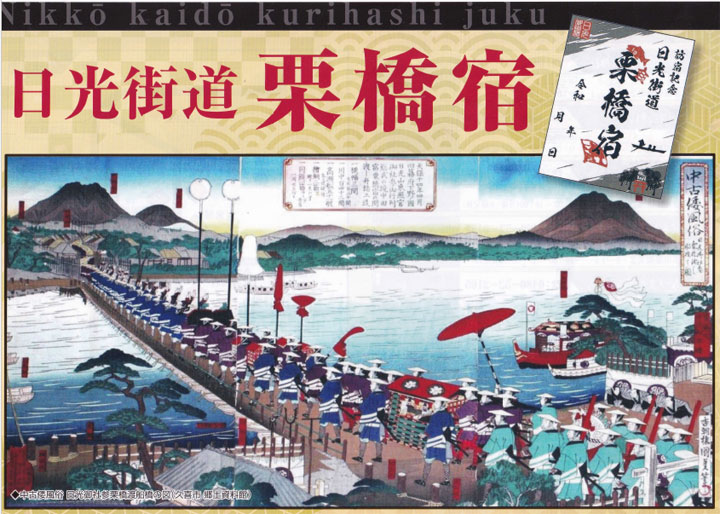

上記は、栗橋宿の御宿場印紹介チラシを撮らせて頂いたもの。

これは「日光御社参栗橋渡し船橋の図」で、最期の日光社参となった天保14年(1843年)の徳川12代将軍家慶一行が、栗橋・中田間の房川渡しの利根川を渡っている様子が描かれている。

普段は船で渡るしかない利根川も、将軍が渡る際は臨時に「房川船橋」と呼ばれる橋が架けられた。

川幅188間(約342m)に船を並べその上に板を敷き、綱で川岸から固定し道のようにしたもの。その長さは151間(275m)あったそうだ。凄い事を考えますね、さすがは将軍様の御成だわ。

日光社参について

日光社参は徳川家康公を祀る日光東照宮を将軍家が参拝する巡礼行事で、江戸時代を通じて合計19回実施された。

6名の徳川将軍が社参をしており、2代将軍秀忠が4回、3代将軍家光が10回、4代将軍家綱が2回、8代将軍吉宗が1回、10代将軍家治が1回、12代将軍家慶が1回となります。

現在の利根川橋。橋を越えた先が、かつて中田宿があった茨城県古河市になります。

「八坂神社」 栗橋の総鎮守

最後に宿場町の北側にある、栗橋宿の総鎮守「八坂神社」を参拝。

旧宿場町を見下ろす高台に鎮座していますが、じつは利根川堤強化事業に伴い令和3年にこちらに移転したばかりでした。

珍しい狛鯉(こまこい)の像があるのも、川の町であることを感じさせます。

八坂神社は元々は栗橋の町とともに、茨城県側の元栗橋側に鎮座していました。

洪水により栗橋の町が移ってきた際、八坂神社もこちらに移転。宿場町の成立後は、栗橋宿の総鎮守として崇敬を受けました。

眼下の更地になっている場所が、八坂神社の元々の所在地。歴史ある神社の移転には寂しさを感じます。

この地域は日本最大の流域面積を持つ、利根川に隣接するエリア。堤防の決壊がなきよう、利根川堤防の強化対策が現在おこなわれている。その一環として、八坂神社の移築もやむをえなかったようだ。

周辺は関所や本陣、その他の関連屋敷などの遺跡が埋まっている可能性がある。

対策工事と並行して、埋蔵文化財の発掘がおこなわれていることの説明書きがあった。

八坂神社

公式ページ

住所:埼玉県久喜市栗橋北2-15-1 (GoogleMapで開く)

アクセス:

電車)「栗橋駅」東口より徒歩15分

車)国道125号線 利根川橋南詰大利根方面に進み左側坂下

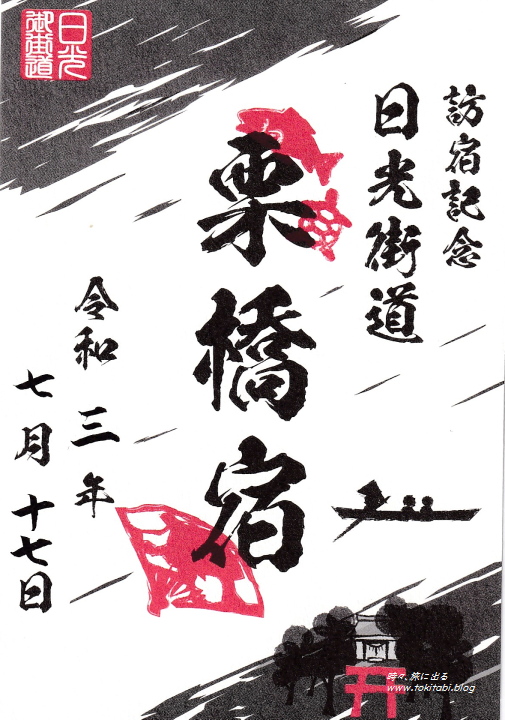

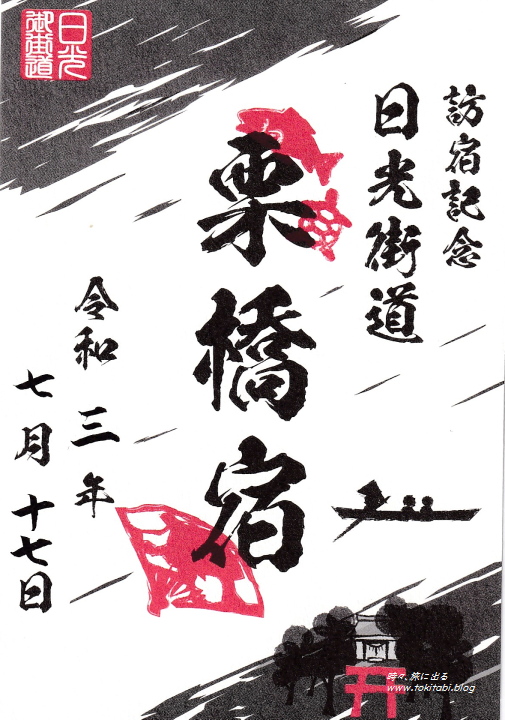

栗橋宿の御宿場印

八坂神社で栗橋宿の御宿場印を購入した。1枚300円でした。

販売所情報については下記をご参照。

「日光街道・日光西街道 御宿場印めぐり」 御宿場印プロジェクトのページ

\ 日光街道にある埼玉六宿の紹介はこちら!/

あわせて読みたい

日光街道 埼玉六宿場、草加・越ヶ谷・粕壁・杉戸・幸手・栗橋を歩いてみよう!

江戸時代の五街道のひとつである日光街道は、江戸日本橋から徳川家康公を祀る日光山東照宮への主要道路として整備された、全長約142kmに及ぶ街道です。日本橋を出て千住…

日光街道や奥州街道を歩いてみませんか?

持ちやすさや見やすさを考慮した、ハンディサイズがありがたいガイドブック。

古地図と現代地図を見比べながら 江戸のなりたちを巡りませんか?

歴史好きならば、東京の街歩きが楽しくなる一冊!

栗橋へのアクセス

栗橋へのアクセス

電車)*最寄り駅はJR「栗橋駅」

・JR「上野駅」からJR宇都宮線乗車で「栗橋駅」まで約1時間

・JR「池物駅」からJR湘南新宿ライン乗車で「栗橋駅」まで約55分

・東武線「北千住駅」から「栗橋駅」まで急行利用で約50分(南栗橋駅で乗換えあり)

車)

・最寄りICは、東北自動車道「加須IC」、圏央道「五霞IC」「幸手IC」

栗橋周辺ランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

旧栗橋宿を歩いてみませんか?

宿場町の面影を残す古い建物などは正直あまり残っていませんでしたが、渡船場や関所宿場町について色々と知ることができました。

昔より利根川と密接な関りがあった川沿いの旧宿場町、栗橋宿を歩いてみませんか?

記事の訪問日:2021/7/17

周辺おすすめスポット(静御前の墓石ほか)

静御前の墓石

栗橋駅東口を出ですぐの場所に、源義経の内妻であった「静御前の墓」がある。源義経は鎌倉幕府の初代将軍・源頼朝の異母兄。

静御前は義経を追って京都を発ち、奥州平泉に向かった。しかし、途中で義経の死を知り、文治5年(1189年)に当地で亡くなったと伝わります。

鷲宮神社

関東でも有数の古社で、鎌倉時代には源頼朝や執権北条氏からの崇敬を受けました。明治時代には、明治天皇が定めた准勅祭社の一社にもなっています。

一方、人気アニメの聖地であったりもする、話題の豊富な神社です。

あわせて読みたい

鷲宮神社は鎌倉幕府・後北条氏など、関東武士との繋がりが深かった古社【埼玉・久喜市】

「鷲宮神社」は明治時代に明治天皇が定めた准勅祭社の一社にも選ばれている、関東を代表する一社です。鎌倉時代には源頼朝や執権北条氏から尊崇を受け、歴史書・吾妻鏡…

鷲宮神社

住所:埼玉県久喜市鷲宮1-6-1 (GoogleMapで開く)

アクセス:

電車)

・東武伊勢崎線 鷲宮駅より徒歩8分

・JR宇都宮線「東鷲宮駅」西口より、朝日バス加須川口循環線「鷲宮神社入口」下車

車)

・東北自動車道「久喜IC」「加須IC」より各約15分

・駐車場約60台分あり

あわせて読みたい

日光街道 幸手宿、徳川将軍用の勅使門か残る御成道と交わる宿【埼玉・幸手市】

江戸時代は交通の要衝にあったため、日光街道の中では比較的大きな規模の宿場町だった「幸手宿」。幸手は日光街道と、徳川将軍家が日光社参時に使用する日光御成道が合…

あわせて読みたい

東北道 羽生PA、鬼平犯科帳の江戸の町並みをリアルに再現!【埼玉・羽生市】

東北自動車道上りの羽生パーキングエリアには、池波正太郎の小説「鬼平犯科帳」の舞台となった江戸の町並みが、驚くほどリアルに再現されています。鬼平犯科帳に登場す…

さらに「埼玉県」に関する記事を探す

他の宿場町の記事もチェック!

あわせて読みたい

徳川御三家や皇女和宮も泊まった、桶川宿の繁栄をたどる街歩き【埼玉県桶川市】

かつて埼玉県桶川市には、中山道の宿場町「桶川宿」がありました。桶川宿は江戸日本橋から約10里(約41km)の場所にあったため、宿泊地として大いに利用された。徳川御…

あわせて読みたい

碓氷関所と坂本宿、中山道有数の難所・碓氷峠の麓の町を歩く【群馬・安中市】

江戸時代、中山道における有数の難所だった碓氷峠。その群馬県側の山麓には碓氷関所があり、そこでは通行手形にもとづき入鉄砲と出女が厳しく監視されました。その関所…

<a href=”//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3694017&pid=890454465″ rel=”nofollow noopener” target=”_blank”><img src=”//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3694017&pid=890454465″ border=”0″></a>

クラブツーリズムはバスツアーやテーマ旅行が充実!