新宿といえば都内でも有数の都会のイメージの街ですが、昔はどんな場所だったのでしょうね?

そんな疑問に答えてくれそうな、新宿区立の博物館「新宿歴史博物館」を訪ねてみました。

行ってみたら新宿の昔の姿に色々と出会え、新宿の呼び名がついた理由も分かりましたよ。

へえ~、新宿はあの国民的文豪のゆかりの地だったんですね、といった発見も。

そんな新宿歴史博物館の見どころを紹介します。

目次

「新宿歴史博物館」新宿の歴史を紐解いてみよう!

曙橋から新宿歴史博物館へ

東京副都心にある新宿のイメージはというと、やはり繁華街やオフィス街などの都会のイメージが強いですよね。でも、新宿は昔はどんな街だったんでしょうね?

ふと、新宿の歴史を知りたくなり「新宿歴史博物館」に出かけてみました。

博物館の最寄り駅はJR四ツ谷駅・東京メトロ丸ノ内線の四谷三丁目駅・都営地下鉄新宿線の曙橋駅などで、いずれからも1km圏内なので、本日は曙橋駅から歩いて向かいました。

A4出口から出たら博物館の案内板があったので、迷わず行けそうです。

この辺を歩くのは初めてですが、曙橋にはやはり曙橋という橋があるのですね。

靖国通り沿いのひときわ高い鉄塔が立つ場所は、防衛省市ヶ谷地区。終戦後に東京裁判がおこなわれた場所ですね。

また、昭和45年(1970年)に三島由紀夫が自衛隊決起を呼びかけた、三島事件の舞台となったことでも知られます。

江戸時代のこの地域は、譜代大名や旗本の上屋敷が多く置かれた場所でした。

特にこの防衛省のある広大な敷地には、御三家の一つである尾張徳川家の上屋敷がありました。

靖国通りから外れて、博物館近くまで通じる”津の守(かみ)坂”へ。

坂の名はかつて坂上の西脇にあった、松平摂津の守(美濃国高須藩主)の屋敷に由来するとのこと。

やはり武家地の名残りを感じさせます。

「新宿歴史博物館」 平成元年に開館された区立博物館

キョロキョロしながら歩いているうちに(苦笑)、新宿歴史博物館に到着。

高台の閑静な住宅街の一角に、割と新しいそうな感じの建物がありました。

新宿歴史博物館は、新宿の郷土資料を扱う博物館として平成元年(1989年)に開館した区立博物館です。

建物は地上2階・地下1階の3フロアで構成されています。

1階のエントランスには、受付とミュージアムショップがありました。

地下式庭園の桜やカエデが季節を彩る

2階からの見晴らし

2階からの見晴らし

2階には事務室・図書室・講堂・会議室などがあります。

窓からは敷地内の木々越しに、市ヶ谷方面の街並みが見えました。

建物は全面ガラス張りで、館内にも自然光が入ってくる開放的な造りです。

地下1階に展示施設がありますが、その外側にはサンクンガーデン(地下式庭園)と呼ばれる中庭がありました。

中庭は広くはないですが、コヒガンザクラやカエデなどが植えらえており、春秋の季節感が感じられるスペースとなっています。

中庭の一角に置かれていた、「空印の石手水鉢」と呼ばれる石の水鉢。

これは新宿区矢来町にあった若狭国(現、福井県)小浜藩の下屋敷内にあったもので、延宝2年(1674年)に初代藩主・酒井忠勝(ただかつ)の墓前に奉納されたものとのこと。

地下1階が展示室、ロビーには小田急ロマンスカーの運転席が!

小田急ロマンスカー の復元運転席

小田急ロマンスカー の復元運転席

展示室前のロビーには、懐かしい感じの小田急ロマンスカーの復元車両がありました。これは3100形NSEと呼ばれた車両の一部です。

この型は、昭和の高度経済成長期の真っ只中、東京オリンピック開催前年にあたる昭和38年(1963年)に登場しました。

小田急ロマンスカーの特徴といえば展望席。その先駆けとなったこの車両においては、展望席は1階部分にありました。

1階の車両最先端までシートを設けることにより、最前面からの眺望が楽しめるものでした。

そして、当時としては画期的だったのが運転台を2階に設けたこと。

展示物は、その2階の運転席部分を切り取って復元したものでした。

「常設展示室」博物館の建設用地から遺跡が出現!?

常設展示室の見学は有料なので、入場料300円を払って入室。

展示室は「大地に刻まれた歴史」「中世の新宿」「江戸のくらしと新宿」「近代文学にみる新宿」「昭和初期の新宿」「戦中から戦後・平成 新宿のうつりかわり」という6つのゾーンで構成されています。

最初のゾーンでは、新宿で発見された旧石器時代~江戸時代の遺跡が紹介されていました。

弥生時代の集落は、早稲田・高田馬場近辺の神田川流域に多かったようですね。

新宿に古代遺跡のイメージがなかったもので、へえ~って感じでした。

三栄町遺跡地下室に関する展示

三栄町遺跡地下室に関する展示

このゾーンのトピックスの一つは。。。、博物館建設用地から17世紀の江戸時代の地下室跡が発見されたこと!それはビックリですよね。

竪坑(たてこう)から横に広がる特徴的な構造で、貯蔵庫的な使用目的だったと推定されています。

江戸時代に宿場町「内藤新宿」が設置される

そして展示室の一画には、かつて江戸時代の新宿にあった宿場町の様子が、120分の1の模型で再現されていました。これが約300年前の新宿の姿なんですね!

甲州街道の宿場町「内藤新宿」の設置

江戸時代になると、日本橋を起点とした五街道が整備されます。

五街道の一つである甲州街道は、八王子・甲府を経由して、信濃国(現長野県)で中山道と合流する道です。

当初日本橋を出た後の最初の宿場町は、約4里(=約16km)先の高井戸宿でした。

しかし他の街道ではそれぞれ約2里先に第一宿があったため、元禄12年(1699年)に甲州街道にも日本橋・高井戸宿間に「内藤新宿」が追加で設けられました。

宿場町設置において譜代大名だった内藤家の下屋敷の一部が用地に充てられたため、その名が付いています。

”新しい宿場”という意味から新宿の呼び名が登場したわけですね、なるほど。

ちなみに宿場町は、現在の新宿御苑の辺りにあったようですよ。

書物や浮世絵に描かれた内藤新宿

江戸時代中期頃から、江戸では大衆文化を代表する戯作(げさく)などが広まりました。

そこでは大人向けの絵本である”黄表紙”や滑稽本・人情本など、世相の風刺や庶民の生活が洒落やユーモアを交えて描かれました。

内藤新宿もそれらの題材となり、黄表紙の祖といわれる恋川春町(はるまち)の「金々先生栄花夢(きんきんせんせいえいがのゆめ)」をはじめ、文人・狂歌師の大田南畝(なんぼ)や、浮世絵師・戯作者の山東京伝(さんとうきょうでん)などによって取り上げられました。

また当時は多色摺り木版画である”浮世絵”も人気で、そこでも歌川広景作「江戸名所道外盡(どうげづくし) 四十九内藤志ん宿」や、北尾政演(まさのぶ)作「江戸自慢三十六興堀之内 淀ばしの水飴」などにおいて、内藤新宿の様子が描かれています。

江戸~明治時代にかけて土蔵造りが広まる

大きな展示物もありますね。こちらは新宿にあった江戸時代の土蔵(どぞう)造りの商家を、実物大で復元したもの。

土蔵は木の骨組みに土壁を厚く塗り、漆喰などで仕上げた建物のことで、防火の観点で優れていました。

ところで「火事と喧嘩は江戸の華」なんて言葉があった通り、江戸では100回以上もの大火が起きたそうです。

かつての江戸の町は下町を中心に、表通りにも路地裏にも木造の建物がビッシリと建っていました。そのため、一旦火がつくとあっという間に燃え広がったんですね。

特に、江戸時代最大の大火といわれた明暦3年(1657年)の「明暦の大火」では、江戸の町の多くを焼き尽くし10万人以上の死者を出したといいます。

この明暦の大火後、幕府は商店などの土蔵造りを推進する他にも、さまざまな防火対策を実施しました。

延焼を防ぐために町に火除地(空き地)を作り、道の幅を拡大。さらに火の見櫓を作り、所々に防火用水が置かれました。

江戸時代が進むにつれ、商人は江戸の経済を支える存在となってゆきます。

こちらの商家はお菓子屋だったそうで、当時のらくがんの型の展示がありました。

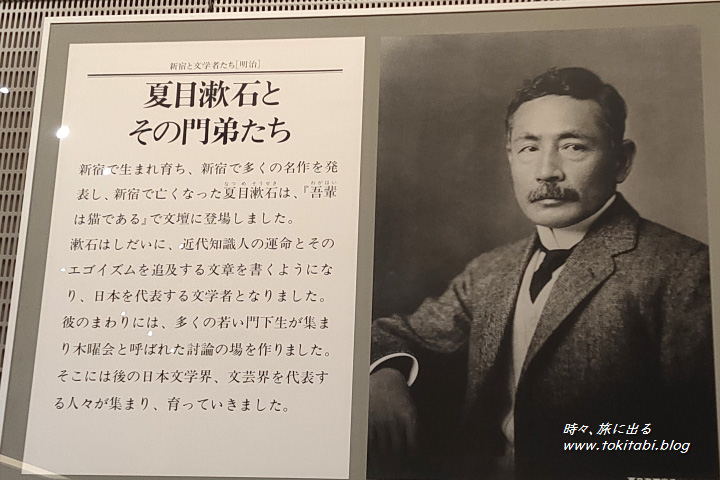

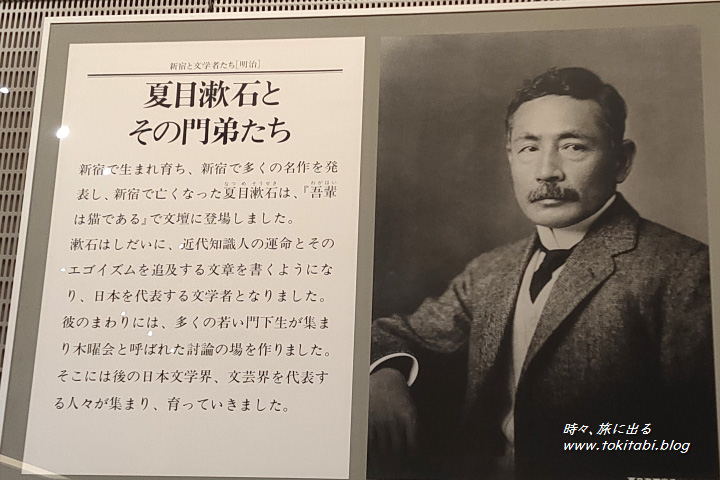

新宿にゆかりの深い夏目漱石

明治時代になると、時代を担った多くの文学者が新宿を生活や活動の拠点としました。

その中でも最も著名なのが、国民的文豪である夏目漱石です。

漱石が晩年を過ごした家・漱石山房の模型

漱石が晩年を過ごした家・漱石山房の模型

夏目漱石は新宿区で生まれ育ち、その生涯も新宿で閉じたため、小説にはたびたび新宿の地が登場します。

漱石が晩年過ごし終焉の地となった早稲田の漱石宅跡には、現在「漱石山房記念館」が建っています。

夏目漱石(1867-1916年)

江戸(現、東京)出身の小説家・英文学者で、本名は金之助です。

帝国大学(現、東京大学)英文科を卒業後、教師を経てイギリスへ留学。帰国後、大学で教鞭を執る傍ら、明治38年(1905年)に発表した「吾輩は猫である」で一躍人気作家となりる。

その後、教職を辞して職業作家となり「坊っちゃん」「三四郎」「それから」「こゝろ」など、近代日本文学史に残る数々の傑作を執筆しました。

\ 夏目漱石の新宿ゆかり地を巡る記事はこちら! /

昭和初期の新宿、市電や文化住宅など

昭和初期に新宿駅前から四谷へ向けて走っていた、5000形と呼ばれる半鋼製の市電の復元。

騒音が凄く、当時は”わめく市電”と呼ばれてたらしいですよ(苦笑)。

かつては都内の足として活躍した路面電車ですが 現在では都電荒川線のみが唯一現役で運行されています。

\ 都営荒川線についての詳細はこちら!/

昭和10年頃は、洋間を取り入れた「文化住宅」と呼ばれる住まいが憧れの的だったらしい。

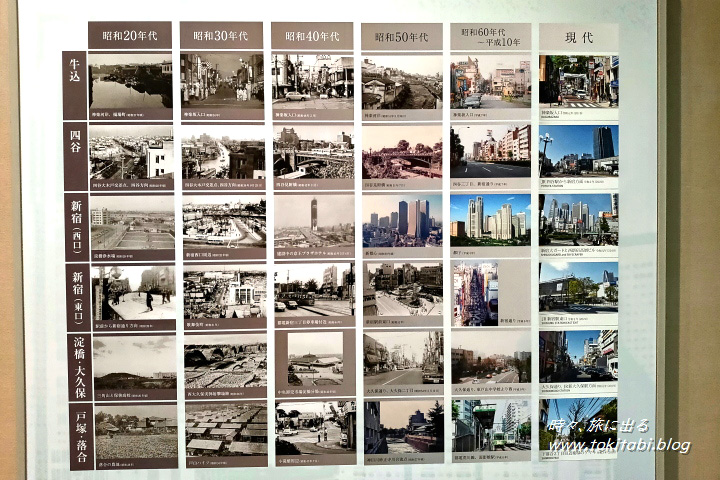

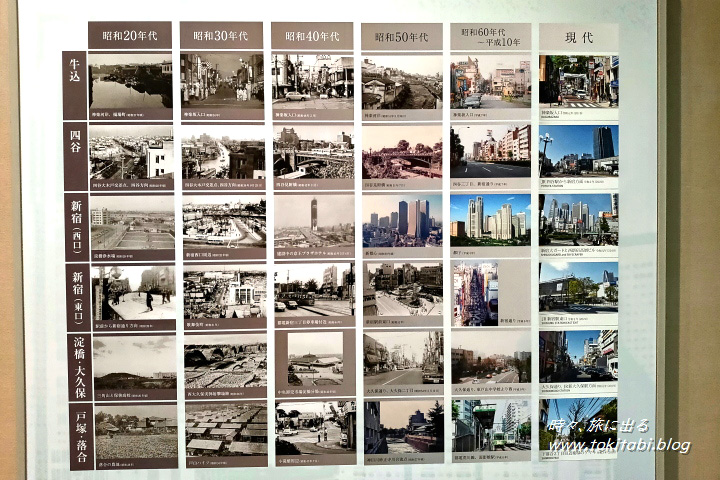

こちらは昭和20年代から現代への街の移り変わりの様子を、新宿各所の定点的な写真で紹介したもの。

発展の様子をたどってゆくと、なかなか感慨深いものが感じられました。

「企画展示:新宿はなざかり」 歌川広重が描いた”玉川堤の花”など

「企画展示室」の見学は無料なので、こちらだけの見学もアリですね。

訪問時は「新宿はなざかり」と題して、桜の花を中心としたテーマで新宿の今昔を紹介。

ゆかりの錦絵・絵画・陶器などが展示されていました。

江戸時代の玉川上水沿いは桜の名所だったようで、その様子が「玉川堤の花」という題名で、浮世絵の巨匠・初代歌川広重によって描かれています。

立派な桜並木が印象的ですが、傍らには「玉川上水沿いにこんな立派な桜並木はなかったはず」なんて、ちょっと不思議な解説が添えられていました。

巨匠も多少盛って描いていた、ということなんでしょうか!?

玉川上水とは

江戸の人口増加による水不足を解消するため、江戸幕府の命で江戸時代前期に開削された上水道です。

多摩川の羽村で取水し、武蔵野台地を約43km掘り進み、四谷大木戸まで水を導きました。

工事を請け負ったのは町人の玉川庄右衛門・清右衛門兄弟で、その功績により「玉川」姓を賜りました。

新宿区立の記念館各所をめぐってデジタルスタンプを集めるという、スタンプラリーが開催されていました。 ※現在はこの企画は終了しています。

この企画はテレビアニメ「啄木鳥探偵處(きつつきたんていどころ)」とタイアップしたものとのこと。このような企画があるのは楽しいですね。

スタンプラリーもスマホでやる時代になってきているんですね、ってちょっと驚いたことろで、本日の新宿歴史博物館見学を終わります。

江戸時代に歌川広重が描いた名所江戸百景を、現在の写真や地図と対比して解説したガイドブック。

東京歩きが楽しくなる1冊!

古地図と現代地図を見比べながら 江戸のなりたちを巡りませんか?

歴史好きならば、東京の街歩きが楽しくなる一冊!

新宿歴史博物館の基本情報・アクセス

新宿都立新宿歴史博物館

公式ページ

住所:東京都新宿区四谷三栄町12-16(GoogleMapで開く)

開館時間:9:30~17:30(入館は17:00まで)

休館日:第2・4月曜日(祝日の場合は翌日)、※全館燻蒸作業日(12月)と年末年始(12/29~1/3)は休館

観覧料:常設展示 一般300円、小・中学生100円

電車)

・JR中央線・総武線、東京メトロ南北線「四ツ谷駅」より徒歩10分

・東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」出口4より徒歩8分

・都営新宿線「曙橋駅」出口A4より徒歩8分

新宿ランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

新宿歴史博物館へ出かけてみませんか?

都会のイメージしかなかった新宿ですが、その歴史を知ることができて良かったです。

おかげで、市ヶ谷周辺で大名屋敷跡を探してめぐってみようかなとか、神田川周辺に弥生時代の遺跡ってあるのかな?とか、新宿の街歩きへの新たな妄想も生まれてきましたし(笑)。

まだ知らない新宿を見つけに、新宿歴史博物館へ足を運んでみませんか?

記事の訪問日:2021/2/21

記事の訪問日:2021/2/21

新宿の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

新宿の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

近隣スポットもチェック!

あわせて読みたい

早稲田で出会える夏目漱石ゆかり地めぐり、生誕地から終焉地まで【東京・新宿区】

早稲田は国民的文豪・夏目漱石が生まれ育ち、そしてその生涯を終えた漱石ゆかりの地です。特に晩年に書かれた随筆「硝子戸の中」には、早稲田の様々なスポットについて…

あわせて読みたい

開運歩き!新宿山ノ手七福神めぐり、内藤新宿~神楽坂まで【東京・新宿区】

「新宿山ノ手七福神めぐり」は新宿の7つの社寺をめぐり七福神から福を頂く、というものです。コースは新宿御苑近辺から神楽坂までの約7kmで、正月期間のみならず通年開…

あわせて読みたい

新宿の歴史に出会えるスポット巡り!宿場町から平成バブル期まで【東京・新宿区】

東京副都心ともいわれる新宿のイメージはというと、やはり都会的なイメージが強いかと思います。でも、昔の新宿ってどんな感じだったのでしょう?と思ったら出かけてみ…

あわせて読みたい

新宿・落合で林芙美子・佐伯祐三・中村彝の3記念館をめぐる【東京・新宿区】

大正・昭和初期にはまだ郊外の雰囲気が残っていた新宿の落合。そんな落居の地を愛した芸術家たちの住居やアトリエが、「林芙美子記念館」「佐伯祐三アトリエ記念館」「…

さらに「東京都」に関する記事を探す

<a href=”//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3694017&pid=890454465″ rel=”nofollow noopener” target=”_blank”><img src=”//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3694017&pid=890454465″ border=”0″></a>

クラブツーリズムはバスツアーやテーマ旅行が充実!