さいたま市には、約300年前の江戸時代に造られた運河である見沼通船堀の跡が残っています。見沼通船堀は日本最古の閘門式運河といわれています。

そしてこれは、規模は違えどパナマ運河と同じ方式の運河で、そのパナマ運河より180年以上前に造られているというのは凄いですよね!

そんな見沼通船堀の跡と、その周辺の歴史散歩を紹介。

見沼通船堀の築造の歴史をたどると、見沼たんぼと呼ばれる周辺地域の歴史も見えてきますよ!

目次

見沼通船堀跡をめぐり見沼の新田開発の歴史をたどる

「見沼通船堀公園」見沼通船堀跡の入口

見沼通船堀跡の入口にあたるのが「見沼通船堀公園」で、最寄り駅のJR武蔵野線・東浦和駅からは徒歩約8分程度で歩ける近距離にあります。

入口は県道にも面した街中にありますが、公園の北東側には広大な緑地が広がっており、まさに街と緑地の境目にある公園です。

横には見沼代用水が流れる、あまり目立たない感じの入口から林に入ってゆきます。

公園内には竹林があるなど雰囲気の良い散策路になっていますが、特に史跡的なものがあるわけでもなかった。

伊奈忠治が見沼に八丁堤と見沼溜井を築いた

本日お目当ての見沼通船堀跡は、どうやら公園の周囲にあるようだ。

公園を抜け、公園北側に続く道を歩いてゆきます。これまた緑豊かな良い雰囲気の散策路ですね!

視界が開けると、広々とした畑地が見えてきます。さいたま市東部にあたるこの辺りは「見沼田んぼ」と呼ばれる地域です。

かつてこの一帯には、「見沼」と呼ばれる古代の海の名残の大きな沼がありました。

江戸時代の寛永6年(1629年)、徳川家康の信頼が厚かった関東郡代・伊奈忠治が、見沼を灌漑用水池として造成します。

現在のさいたま市と川口市との境に、長さ900mにも及ぶ八丁堤(はっちょうづつみ)と呼ばれる堤防を築造。これにより「見沼溜井(ためい)」と呼ばれる貯水池ができ、八丁堤以南の地域で新田開発が進みました。

\ 伊奈氏の功績についてはこちら!/

井沢弥惣兵衛為永が溜井を新田化し、見沼代用水路を開削

芝川

芝川

公園沿いの散策路を東に進むとやがて芝川にぶつかりますが、そこに架かっている橋の名前が「八丁橋」。

橋の名の通り、かつてこの辺りにあった八丁堤が水が堰き止めて、見沼溜井ができていたというわけです。

八丁橋から芝川を望む

八丁橋から芝川を望む

幕府が財政難となる江戸時代中期になると、徳川8代将軍・吉宗が出した「享保の改革」の一環として、見沼溜井の新田化が進められます。

この工事にあたったのが、幕府役人の井沢弥惣兵衛為永(いさわやそうべいためなが)です。

見沼溜井の新田化と見沼代用水路の築造

井沢弥惣兵衛為永は、享保12年(1727年)に見沼溜井の新田化の工事に着手します。

八丁堤を切って見沼の水を排し、芝川を作りました。排水後、旧溜井には新田が造成されます。

一方、溜井に代わって、田んぼに水を供給する水源が必要となります。

これに対して為永は、現在の行田市で利根川から取水して、延々60kmにわたる用水路を設けました。用水路は見沼に代わる用水路の意で、「見沼代用水路」と名付けられました。

ふ~ん。見沼代用水といえば、さいたま市内を流れる市民にとっては身近な川ですが、文字通り見沼の代わりとして造られた川だったのですね。

井沢弥惣兵衛為永(1654年-1738年)

江戸時代中期の幕府普請役・勘定吟味役だった人物。駿河国(現、静岡県)の出身とされ、農政・土木技術に優れた人物。

享保年間に徳川8代将軍・吉宗の新田開発政策に登用され、見沼代用水の整備に加え、関東各地で治水・新田開発を推進。

利根川や荒川流域の水路改修、小貝川の整備、相模国・上総国での新田開発などに従事。享保改革を支えた功績は大きく、後世では近代土木の先駆者としても評価されています。

「見沼通船堀」見沼代用水路と芝川とを結ぶ運河

さらに為永は干拓に伴い舟運路が失われた地域のために、見沼代用水路と芝川とを結ぶ運河の構築に着手。

東西の代用水路と芝川が最も近い八丁堀付近を開削して「見沼通船堀」を造り、村々と江戸とを舟運で結ぶルートを開発しました。

見沼通船堀の誕生の背景には、大がかりな新田開発事業があったわけなんですね。

見沼通船堀の概要

享保16年(1731年)に築造された見沼通船堀は、国内でも有数の古さを誇る閘門(こうもん)式運河です。

東西の代用水路と芝川を結んで造られ、東西2ヶ所に関が設けられました。これにより3mの水位差を調整して船を通します。

江戸時代中期の土木技術を知る上で貴重な見沼通船堀跡は、昭和57年(1982年)に国指定史跡となっています。

実はこの仕組みは、規模は違えど太平洋と大西洋を結ぶパナマ運河と同じ方式なんですよ!

小規模ながらパナマ運河よりも180余年前に開通させてた、という点は凄いことなんじゃないかな。

「見沼通船堀跡」 パナマ運河より古い国内最古の閘門式運河

では実際に見沼通船堀跡を歩いて、その仕組みを追ってみましょう。

芝川は荒川の支流で、江戸の墨田川につながる一級河川です。こちらが江戸につながる本流ですね。

そこに流れ込む細い川が見沼代用水です。

利根川から引かれている見沼代用水は、芝川より最大3m高い位置にあります。

東縁一の関

東縁一の関

船が芝川から見沼代用水へ入るパターンを追ってみます。

まずは人力で綱を引いて船を「一の関」に入れます。

これ、20人程の人力を要したとのことなので、結構な力作業だったようですよ。

東縁二の関

東縁二の関

関に入った後、芝川側の関の背後に、角落(かくおとし)と呼ばれる高さ18cmの板を一枚ずつ積んでゆきます。

すると見沼代用水側から流れてきた水が角落で堰き止められ、徐々に水位が上がってきます。角落は10枚ほど積み上げられるとのこと。

次にもう一つの「二の関」に入って、最終的な水位の調整がおこなわれます。

この工程により急激な水位の変化を抑え、船がひっくり返らずに無事に合流できるという仕組みです。

西縁一の関

西縁一の関

紹介した関は東縁(ひがしべり)のものですが、芝川を挟んだ西縁(にしべり)西側にも同様の関があり、こちらも復元されています。

「満席ですよ」

「満席ですよ」

東縁関の近くに東屋風の休憩所があったので一息つこうとしましたが。。。満席でした(苦笑)。

この周辺では良く猫を見掛けます。

見沼通船堀周辺の関連スポットをめぐる

「水神社」かつて八丁河岸があった辺り

通船堀跡見学の後は、周辺を少し歩いてみました。

旧八丁堤近辺にある「水神社」は、地域が川と密接な関係だったことが伺えます。

水神社は、見沼通船堀開通の翌年にあたる享保17年(1732年)に創建された神社。

舟運の最盛期には、芝川と見沼代用水沿いにある荷物積み下ろしのための河岸場(かしば)は、59ヶ所にものぼったとのこと。

八丁にもその一つがあり、河川輸送に携わる人たちは水神社で水難防止を祈願しました。

「稲荷社」沼地時代の御船祭の御旅所

こちらは水神社より少し東側にある「稲荷社」。

稲荷社はまだ見沼に沼が広がっていた時代に関連するスポットです。

5km程北に離れた場所にある「氷川女体神社」では、かつて長年にわたり御船祭(みふねまつり)がおこなわれていました。

これは豊作を願い神輿(みこし)を載せた船を沼にくりだし、沼の竜神様をお祀りするというもの。

ここはその船の終点にあたる御旅所が、かつて置かれた地とのことです。

ちなみに御船祭は見沼の水田化に伴って船が流せなくなったため、途絶えてしまいました。

\ 御船祭と竜神様についての詳細はこちらで!/

「鈴木家住宅」 船割りを担った江戸時代の役宅

最後に紹介するのは、水神社と同じ県道沿いに残る「鈴木家住宅」です。年代を感じさせる立派な母屋ですよね!

鈴木家住宅は見沼通船堀に関連するスポットとして、国指定史跡の一部となっています。

見沼代用水の経営をおこなった鈴木家と高田家

見沼代用水の施設は幕府のものでしたが、井沢弥惣兵衛為永に従い見沼の干拓事業に参加し、通船堀の経営をおこなう差配役に任じられたのが鈴木家・高田家です。

両家は各船に対する積荷や船頭の割り振りなどの船割りをおこない、幕府には毎年決まった費用を納めました。

現在残っている鈴木家の建築物は、文政年間(1818~1831年)頃に建てられたものとのこと。

正面の母屋の内部は非公開ですが、敷地内の米倉と納屋が土曜・日曜日限定で公開されています。

倉の内部では通船堀に関する資料や、当時の農機具などを展示。

こちらは通船堀で当時使われた「ひらた船」を、1/2サイズで再現した模型。

船内で寝泊まりできるように、屋根が付いていたそうですよ。

当時の舟運で運ばれた物

■江戸へ運ばれた貨物:米・粉・大麦・野菜・薪・木材・竹材・漬物・樽柿・味噌・酒など

■江戸から運ばれた貨物:大豆粕・菜種柏・肥料・塩・魚類・南京豆・醤油・菓子・荒物など

鈴木家住宅

住所:埼玉県さいたま市緑区大字大間木1889(GoogleMapで開く)

公開日:土曜日及び日曜日(12月28日~翌1月3日を除く)

公開時間:10~16時

見学料:無料

見沼通船堀公園の詳細情報・アクセス

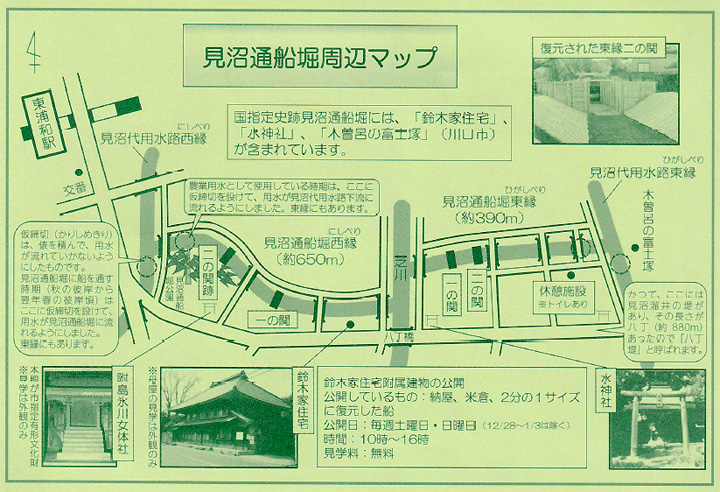

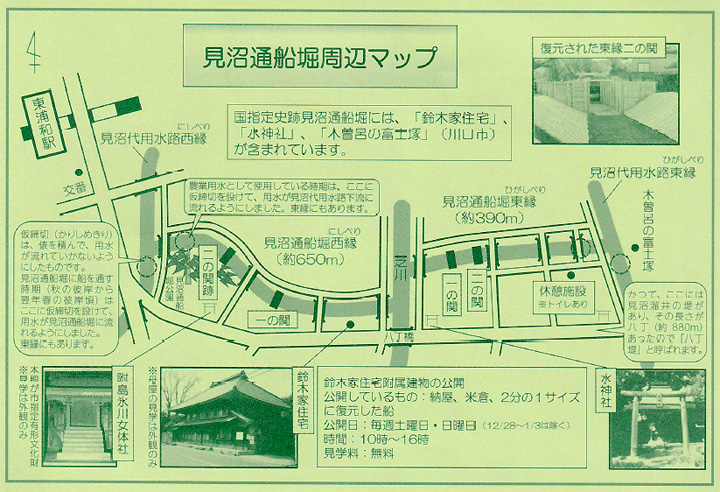

見沼通船堀周辺マップ(「見沼代用水と見沼通船堀」パンフより)

見沼通船堀周辺マップ(「見沼代用水と見沼通船堀」パンフより)

見沼通船堀周辺の駐車場について

紹介した見沼通船堀公園や見沼通船堀跡には駐車場施設はありませんでした。

今回は見沼通船堀公園から北に歩いて5分程度の場所にある、「大間木公園」の駐車場を使わせて頂きました。ご参考まで。

大間木公園 住所:埼玉県さいたま市緑区大間木地内(GoogleMapで開く)

見沼通船堀公園

住所:埼玉県さいたま市緑区大字大間木(GoogleMapで開く)

アクセス:

電車)JR武蔵野線「東浦和駅」より徒歩8分

車)駐車場なし

見沼通船堀周辺ランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

「地球の歩き方」の国内ガイドに「埼玉」登場!

約500ページあり情報量が凄い!これで隠れた面白スポットを探すぞ~。

タモリさんならではの視点で、大宮の歴史が解き明かされてゆきます。

読めば出かけてみたくなるはず!

見沼通船堀公園を歩きにでかけませんか?

見沼通船堀跡は一見地味なスポットと感じるかもしれませんが(苦笑)、国内でも有数の古さを誇る貴重な灌漑施設跡で、さいたま市をはじめとする現在の関東圏の生活基盤につながる歴史にも出会える、貴重な史跡だと思います。

そして、見沼田んぼを望むのんびりとした風景のなか、通船堀跡や鈴木家住宅などをめぐる散策は半日程度の歴史散歩をするには丁度良い感じでした。

そんな見沼通船堀周辺を歩きに出かけてみませんか?

記事の訪問日:2020/5/23

さいたま市周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

さいたま市周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

近隣スポットもチェック!

あわせて読みたい

さいたま氷川三社、氷川神社・中山神社・氷川女体神社を巡ろう【埼玉・さいたま市】

関東中心に約280社ある氷川神社の総社である「武蔵一宮 氷川神社」は、関東でも指折りの参拝者数を誇る神社として知られます。一方、同じさいたま市には中山神社(旧中…

あわせて読みたい

氷川女体神社、見沼の歴史と竜伝説に出会える神社【埼玉・さいたま市】

さいたま市の南東部には、かつての古代の海の名残である「見沼」と呼ばれる広大な沼地があった。その見沼を望む高台に鎮座していた「氷川女体神社」では、沼の竜神様を…

あわせて読みたい

岩槻城下町には江戸時代の藩校跡が残り、今も時の鐘が鳴り響く【埼玉・さいたま市】

かつて岩槻城があった城下町である、埼玉県さいたま市の岩槻。しかし城があった痕跡は?というとイメージが希薄で、岩槻城址公園があるものの、城跡を思わせるような櫓…

あわせて読みたい

木曽呂の富士塚、県内最古の江戸時代の富士塚に登ってみた!【埼玉・川口市】

江戸時代に江戸庶民の間で富士山信仰が爆発的に流行しましたが、今と違い当時は誰でも気軽に行ける場所ではありませんでした。そこで老若男女すべての人が富士山に登れ…

さらに「埼玉県」に関する記事を探す