寄居町にある鉢形城は小田原北条氏の北武蔵における重要な拠点の一つで、戦国時代を代表する名城です。

荒川の断崖絶壁を要害に据えた広大な城郭内には、北条氏らしい特徴の空堀や土塁などの遺構が状態良く残っています。

城の歴史を振り返りつつ、日本100名城の一つである鉢形城跡の見どころを紹介します。

目次

「鉢形城跡」北条氏邦が整備した戦国の名城

玉淀河原が本丸背後の天然要害!

正喜橋から荒川を望む

正喜橋から荒川を望む

最寄りの寄居駅から鉢形城跡までは約1.5km程。駅前から真っすぐ南に進むとやがて荒川にぶつかり、その川向うが鉢形城跡です。

このエリアは秩父山地から荒川が平野に流れ出た際に造られた扇状の地形ですが、ここは扇状の頂点に位置しており、かなり特徴的な景観が見られます。

この荒川が鉢形城の天然の要害となっているわけですが、それが分かる場所にちょっと立寄ってみました。

河川敷にはこちらの県名勝地「玉淀河原」があり、川の浸食が作り出したダイナミックな景観が楽しめます。

露出した巨岩に目を奪われますが、実はこの絶壁の上に鉢形城の本曲輪(本丸)が配置されているんですね。

本曲輪背後の鉄壁の要害が確認できたところで、再び鉢形城へと向かいます。

山内上杉氏の家臣・長尾景春が築城

荒川を渡ると、鉢形城址碑の立つ北側の入口である「笹曲輪」に至ります。

戦国時代初期に古河公方足利成氏と山内・扇谷両上杉氏の抗争が続く中、関東管領・山内上杉氏家臣の長尾景春が上杉氏に反乱を起こしますが、鉢形城はその際に景春によって築城されました。

ここで鉢形城の歴史概要を振り返ってみましょう。

鉢形城の主な出来事

■文明8年(1476年):関東管領・山内上杉氏の家臣・長尾景春が鉢形城を築城。上杉氏に反抗。文明10年(1478年)に太田道灌が長尾景春を鉢形城で破る、上杉顕定が入城。

■天文15年(1546年):河越夜戦にて、山内上杉氏と扇谷上杉氏の連合軍が北条氏康に大敗北。以降、山内上杉氏の武蔵国での支配力が衰え、鉢形城から上野国に撤退。

■永禄3年(1560年):この頃に北条氏邦が鉢形城主となる。

■永禄12年(1569年):武田信玄軍、鉢形城を攻撃。

■天正2年(1574年):上杉謙信軍、鉢形城周辺に放火。

■天正18年(1590年):豊臣秀吉が小田原城征伐で北条氏を攻撃。豊臣軍の前田利家・上杉景勝・真田昌幸らの攻撃により鉢形城開城。

北条氏邦によって現在のように整備された城で、小田原北条氏(後北条氏)の上野国支配のために必要な北武蔵の重要拠点として、また、甲斐や信濃からの侵攻に対応する最前線として、北条氏の城において重要な役割を担いました。

現在残る遺構も、北条氏時代のものが中心となります。

城の裏手となる搦手(からめて)にある笹曲輪は、本曲輪の外側に設けられた小さな曲輪です。

曲輪内には鉢形城の立体模型がありました。

実は笹曲輪のすぐ隣が本曲輪ですが、いきなり本曲輪に侵攻するのも味気ない!ということで城址公園の南西部にある歴史館に向かいました。

「鉢形城歴史館」駐車場・トイレ併設のガイダンス施設

「鉢形城歴史館」は、鉢形城をわかりやすく解説展示したガイダンス施設です。

見学は有料ですが、無料で入手できる公園マップがあるほか、駐車場やトレイ、飲み物の自動販売機も併設されているので、歩き出す前に立ち寄ると良いと思います。

ちなみに公園内では自動販売機を見かけなかったので、必要ならこちらで購入すると良いと思います。

100名城スタンプもこちらに設置されており(閉館時間でも対応可)、御城印の販売もされていました。

ちなみに館内展示物は撮影NGでした。

鉢形城歴史館利用概要

休館日:月曜日(月曜日が祝日の場合はその翌日)、祝日の翌日・年末・年始

*100名城スタンプは、駐車場正面入口の郵便ポストに設置。

開館時間:9:30~16:30(入館は16時まで) *駐車場の利用は開館日の9時~17時

入館料:一般 200円、学生等 100円

鉢形城跡は国指定史跡、日本100名城の一つ

公園内の説明板より

公園内の説明板より

鉢形城は崖絶の上に築かれている平山城で、南側から北に向かった三の曲輪・二の曲輪・本曲輪が直線状にならぶ連郭式と呼ばれる配置です。

本丸の背後には荒川がありますが、城の南側には深沢川が流れており、本丸などの主要の曲輪はその2つの川に挟まれた形になっています。

各曲輪は周囲の空堀や土塁により防御されていますが、それらの遺構が良く残っており国指定史跡となっています。また、日本100名城にも選定されています。

深沢川が天然の内堀

では鉢形城跡を歩き始めます。

鉢形城跡は「鉢形城歴史公園」として、整備された遊歩道が約24万m2の一帯にめぐらされています。

園内は全体的に歩きやすく、本日は地元の小学生達がハイキングしているもの見かけましたよ。

歴史館の北側にはかつて帯状の外曲輪がありましたが、その内側に設けられた土塁が見事に残っています。

外曲輪では永禄12年(1569年)9月、武田信玄軍との戦闘が起きました。その際は、鉢形城の堅固な守りの前に武田軍は退却しています。

天然の内堀である深沢川を越えると、本曲輪がある主郭エリアに入ります。

深沢川は水量は少ないですが、水が澄んで綺麗でした。

川沿いの各所には深淵が形成されており、「四十八釜」と呼ばれる町の名勝となっています。

せせらぎとウグイスの声が癒してくれるここは、ハイキングコースとしてもオススメのスポットですよ。

城主・北条氏邦と鉢形城、氏邦桜は樹齢150年

谷を越えると二の曲輪の東側に入り、周囲には土塁が残っていました。

土塁に植えられた1本の大きな桜の木が目に入ってきますが、これは町指定天然記念物の「鉢形城の桜・エドヒガン」。

城主だった北条氏邦の名にあやかり、”氏邦桜(うじくにざくら)”の名で親しまれています。

推定樹齢は約150年で、毎年3月下旬頃から笠鉾状に形良く花を付けます。

本曲輪の一部・御殿下曲輪を囲む土塁

本曲輪の一部・御殿下曲輪を囲む土塁

鉢形城の城主であった北条氏邦は、北条家の3代目当主である北条氏康の5男として、天文17年(1548年)に生まれました。

武蔵国北部の有力国衆である藤田氏の婿養子として家督を得た後、永禄3年(1560年)頃から鉢形城を支配領の中心とします。

しかし鉢形城の維持は平坦ではなく、北条氏の甲斐・武田と越後・上杉氏との付いたり離れたりの同盟関係の狭間で、双方より度重なる攻撃を受けます。

しかしそれらの苦境を乗り越え、氏邦の鉢形領支配は約30年にわたって続きました。

氏邦桜のエリアを抜けると公園内を抜ける一般道があるので、車の通行に注意。

ここから三の曲輪に向かいます。

三の曲輪に復元された石階段と四脚門

右手が「三の曲輪」側で、その手前に土塁が続きます。土塁上には植栽がありますが、当時は土塀があったことでしょう。

鉢形城の発掘調査は、平成9年(1997年)~平成13年(2001年)にかけて、二の曲輪と三の曲輪の一部と笹曲輪などを対象としておこなわれました。

その中でも復元物の多い三の曲輪は、当時の様子を最も感じられるエリアだといえます。

三の曲輪入口手前には「石積土塁」が復元されています。

石積土塁の特徴

総石積みではなく、土塁の表面に川原石を階段状に積みあげているのが特徴です。約1m積んで平らな箇所をつくり、更に積み上げて全体を高くしています。

平らな部分は戦闘の際に兵が動き回る、武者走りの役割だったと考えられます。このような階段は数か所あったようです。

土塁の角部には櫓(やぐら)もあったと考えられます。

三の曲輪は大手口に近かったこともあり、さまざまな防御の工夫がされていたようです。

復元 石階段と門

復元 石階段と門

三の曲輪の入口には、石階段と検出された礎石に基づく四脚門が復元されています。門のデザインは想定によるものとのこと。

鉢形城のイメージ写真として良く使われるこの四脚門は、鉢形城のシンボル的な存在といえるでしょう。

100mに及ぶ石積土塁があった!

三の曲輪

三の曲輪

四脚門の先は「秩父曲輪」と呼ばれ、門の付近では囲炉裏の自在鉤や鍋などの日常生活品が見つかっているとのこと。

復元 石積土塁

復元 石積土塁

四脚門脇から続く形の石積土塁跡が復元されています。こちらはさらに大規模ですね!

土塁の高さは約4.2m、上幅部分は約6m、下幅は約12mのもの。全長は約100mあります。

近世の城の石垣には規模・技術面で及びませんが、戦国時代の石積技術を示す重要な発見とのことです。

復元 四阿と井戸跡

復元 四阿と井戸跡

西側の奥まったエリアには一段高くなった空間があり、そこには四阿(あずまや)を復元。ここは宴会や歌会をおこなう庭園のような空間だった、と考えられています。

池の遺構や茶道具、そして北条氏の主要な城で出土されているカワラケと呼ばれる土器の出土もあったとのこと。

また、堀立柱建物跡16ケ所のほか、柵列・土坑・溝なども確認されていることから、鉢形城は生活空間を兼ね備えていたことが伺えます。

鉢形城の標高最高点はこの三の曲輪で、標高は122m。

JR八高線の雰囲気ある鉄橋も見えますね!自然に囲まれた眺めの良さが、鉢形城歩きの魅力の一つといえます。

北条氏らしい角馬出

こちらは三の曲輪北側と二の曲輪の境目にあり、虎口(入口)を守る役割の「馬出」。

「角馬出」と呼ばれる独特の四角い形は、小田原北条氏の築城の特徴の一つです。

左手:馬出、右手:三の曲輪

左手:馬出、右手:三の曲輪

馬出の周囲の三方は断面がV字型の薬研堀(やげんぼり)で、一旦落ちると登りづらい形状。元々はもっと深さがあったのでしょう。

井戸跡が復元されています。水場は籠城の際には特に重要ですよね。

二の曲輪・三の曲輪間の大空堀は最大の見どころ

こちらは鉢形城の最大の見どころの一つである、三の曲輪と二の曲輪を隔てる巨大な空堀跡です。

左手が三の曲輪で、右手が二の曲輪です。

折れ曲がって先が見通しづらい形状の土塁は”屏風折れ”とも呼ばれ、北条氏の城では良く見られるもの。

この空堀の先へと進むと、先程の三の曲輪の馬出の上から横矢を受けることになります。

元々の堀は、最大上幅が約24mで、深さは12mという大規模なものだったことが分かっています。

現在は土塁の保護と安全対策のために、底上げされているとのこと。

空堀の底からは、北条氏の城のトレードマークでもある「障子堀」の跡も発見されています。

障子堀は、畝(うね)と呼ばれる直線状の盛土を堀の中に設けたもの。北条氏の城では山中城(静岡県)の障子堀が良く知られていますね。

二の曲輪には鍛冶工房があった

三の曲輪側から見た二の曲輪の全景。

二の曲輪側の空堀は、中段に細長い帯状の平場があるのが特徴です。これは敵の侵入時に兵を配置させる場所だった、と考えられます。

曲輪の周囲には防御用の土塁を造ることが多いですが、ここは攻撃的な造りといえますね。

二の曲輪跡からは掘立柱建物跡・工房跡・土抗・溝などが発見されており、うち3軒は出土品から鍛冶工房だったと考えられています。

城山稲荷神社

城山稲荷神社

二の曲輪の北側には土塁があり、その上には「城山稲荷神社」が祀られています。

土塁は積み上げたものではなく、どうやら山を掘り残して造られたもののようです。

城山稲荷神社

城山稲荷神社

城山稲荷神社の創建時期は不詳ですが、江戸時代末期には既にあったようです。

昔より鉢形城を守護する神社として、祀られてきたのでしょうね。

御殿曲輪・御殿下曲輪で本曲輪を構成

そして最後にめぐるのは、城の中心部だった「本曲輪」。

本曲輪は、高台にあり城主の館があったと伝わる「御殿曲輪」と、その東側の「御殿下曲輪」からなります。

ちなみに現在の御殿下曲輪跡には寄居町のシルバー人材センターがあり、見学はできませんでした。

御殿曲輪は特徴的な横長な台地上にありますが、おそらくここも自然の高台なんじゃないだろうか。

こちらが台地上の御殿曲輪です。

二の曲輪側にあたる南側が最も高い地形で(写真では奥)、ヘリ部分は一段高く盛土されているので、きっと櫓などの建物があったことでしょう。

御殿曲輪の地形は、北側の笹曲輪に向かい緩やかに下っています。

豊臣秀吉の小田原征伐で開城

鉢形城は豊臣秀吉の小田原征伐によって、北条氏の城としての最期を迎えます。

小田原征伐と鉢形城

天正17年(1589年)11月3日、豊臣秀吉の裁定で真田領となっていた名胡桃城(なぐるみじょ)を、北条方が侵攻して奪取。

この名胡桃城事件をきっかけに、豊臣秀吉は北条氏の本拠地・小田原城とその支城を攻める小田原征伐をおこないます。

■天正18年(1590年)2月に開戦。小田原城は秀吉軍の25万の大軍が包囲。関東の支城へは前田利家・上杉景勝・真田昌幸らの北国勢を中心とした軍勢が攻め込みました。

■4月には松井田城をはじめとした上野国を攻め、国峰城・箕輪城・銀橋城・和田城などを次々と攻略。

■5月には武蔵国の松山城・河越城を攻め落とし、岩付城を攻略した浅野長吉・木村一らの軍を加えた5万の軍勢が鉢形城を包囲します。

北条氏邦は3千5百の軍勢とともに鉢形城に籠城しますが、家臣らの助命嘆願の工作が秀吉に受け入れられると、約1か月後に鉢形城を開城しました。

北条氏邦は家臣の命を大切にする城主だったようですね。

開城後の氏邦は前田利家に預けられ、慶長2年(1597年)に金沢で死去したと伝わります。遺骨は旧鉢形領の正龍寺に葬られました。

鉢形城はその後廃城となり、徳川家康の関東討入にともない、徳川家臣の成瀬正一・日下部定好が代官となって周辺地の統治をおこないました。

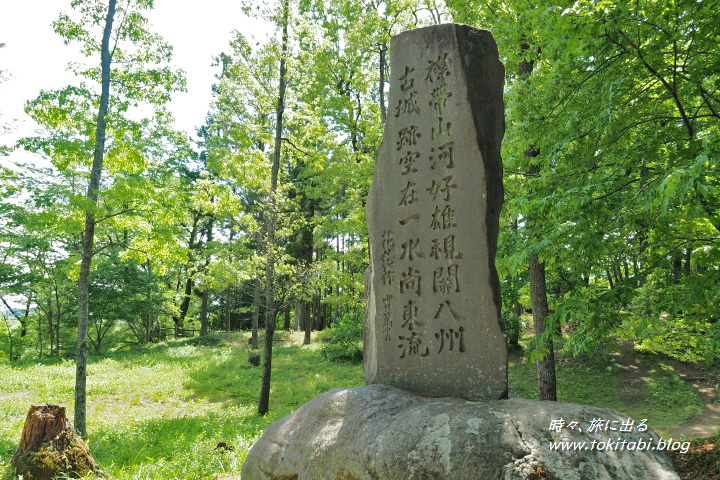

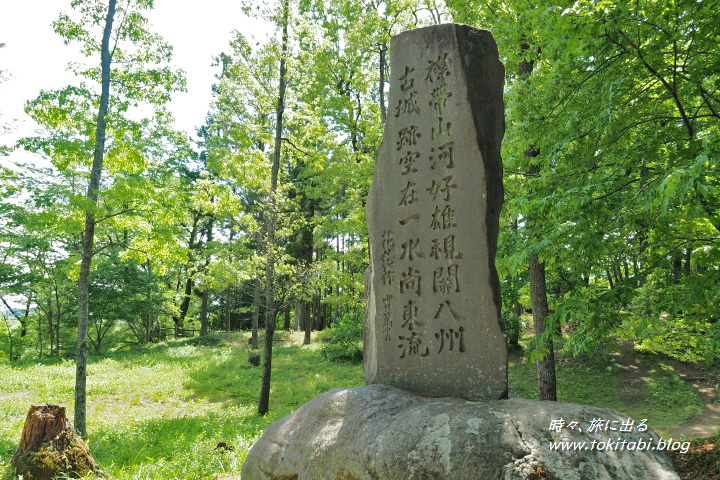

文豪・田山花袋が訪れた際に詠んだ漢詩が刻まれた「花袋詩碑」がありました。石碑は大正7年(1918年)のものです。

本曲輪では未だ発掘調査がおこなわれていないので、本曲輪に関する情報は少ないようです。

今後、調査がおこなわれ新しい発見が出てくることを期待したいですね。

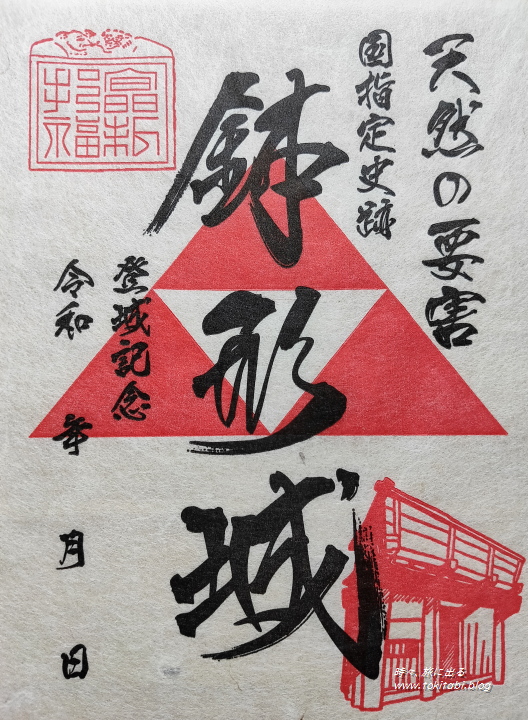

「御城印」 ユネスコ遺産登録の細川紙使用

鉢形城歴史館で購入した御城印。

世界ユネスコ遺産に登録された細川紙が使用されていて、独特の風合いがあります。

関東周辺の山城攻めをトレッキング視点でまとめた、ありそうでなかったタイプの城攻め本。

これから山城歩きをする人は、東京都にもタフな山城があったりするのには超驚くと思いますよ!

明治時代の初めにはまだこれだけ様々な城が残されていたんですね。

貴重な写真の数々に思わず釘付け!

鉢形城跡(鉢形城歴史館)の詳細情報・アクセス

鉢形城歴史館

公式ページ

住所:埼玉県大里郡寄居町大字鉢形2496-2(GoogleMapで開く)

アクセス:

電車)

・JR八高線・秩父鉄道線・東武東上線 寄居駅下車、徒歩約25分

・寄居駅発イーグルバス・和紙の里行き「鉢形城歴史館前」下車、徒歩約5分

車)

・関越自動車道「花園IC」から、国道140号バイパスを秩父・長瀞方面へ6km、約15分

寄居町ランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

\ 寄居名物 豚肉みそ漬や、ホルモン詰め合わせが人気!/

鉢形城跡に出かけてみませんか?

遺構が多く残る鉢形城跡は城好きな人には勿論オススメですが、城マニアじゃなくても歩きやすいハイキングコースとしてもオススメですよ!

帰ってから公園内マップを見返してみると、見逃しているエリアもあるなあ。。。、と感じましたす。なにせ、敷地が広いんで、また歩きに行かねば!

鉢形城跡歩きに出かけてみませんか?

※参考資料について:公園内の説明看板の他、鉢形城歴史館で購入した冊子「鉢形城指南」を参考にしました。

記事の訪問日:2022/5/2

寄居周辺のアクティビティーを楽しもう!

寄居周辺のアクティビティーを楽しもう!

近隣スポットもチェック!

あわせて読みたい

埼玉を代表する城跡めぐり8選!山城に御殿に城下町歩きまで

かつて武蔵国と呼ばれた地域にあった埼玉県には、実はかなり多くの城がありました。それらの城の歴史を紐解いてゆくと、埼玉における戦乱の時代の歴史も見えてきますよ…

あわせて読みたい

深谷で畠山重忠ゆかり地巡り、重忠公史跡公園や菩提寺ほか【埼玉・深谷市】

大河ドラマ・鎌倉殿の13人でも取り上げられた鎌倉幕府の有力御家人の一人、畠山重忠。その重忠が生誕した埼玉県深谷市のゆかりのスポットを巡ります。畠山重忠の墓所が…

あわせて読みたい

豪華絢爛!妻沼聖天山歓喜院の国宝建築は日光を超えた!?【埼玉・熊谷市】

埼玉県熊谷市にある寺院・妻沼聖天山歓喜院には、建築物として県内で唯一国宝指定された本殿があります。本殿の造営に際しては日光東照宮の修復にも関わった一流の彫刻…

あわせて読みたい

幻想的!「美の山公園」、雲海の狭間に武甲山が見え隠れ【埼玉・秩父市】

自然が生みだす神秘的な雲海、一度は見てみたくないですか?関東からだと富士山辺りに登らないと見えない?いえ、実は埼玉県秩父市で結構高い確率で見られるんですよ!…

さらに「埼玉県」に関する記事を探す

小田原北条氏の関連スポットをさらにチェック!

あわせて読みたい

小田原城、西国大名に対する江戸防衛の最大拠点だった城【神奈川・小田原市】

かつて関東の西門であった小田原城は、西国大名に対する江戸防衛のための重要拠点として代々譜代大名が城主を務めました。徳川将軍が京の都へ上洛する際に宿泊所として…

あわせて読みたい

八王子城、秀吉軍と死闘を繰り広げた小田原北条氏最大の支城【東京・八王子市】

小田原北条氏の支城としては最大規模であった八王子城は、深沢山の自然の地形を巧みに利用した巨大な山城です。豊臣秀吉による小田原征伐の際に、戦い激しい合戦が繰り…

あわせて読みたい

武蔵松山城は、小田原北条氏と上杉氏が激しく奪い合った要衝の城【埼玉・吉見町】

埼玉県吉見町にかつてあった武蔵松山城は、自然の地形を生かした戦国時代の平山城です。この城は北武蔵の要衝に位置していたため、扇谷上杉氏・小田原北条氏(後北条氏…

あわせて読みたい

金山城は関東で珍しい石垣堅固な巨大山城、上杉謙信撃退も納得!【群馬・太田市】

戦国時代の関東と信濃・越後を結ぶ要衝である上野(現、群馬県)にあった金山城は、越後上杉氏・甲斐武田氏・相模小田原北条氏などの有力大名からの攻撃を何度も受けな…

さらに「城」に関する記事を探す

<a href=”//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3694017&pid=890454465″ rel=”nofollow noopener” target=”_blank”><img src=”//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3694017&pid=890454465″ border=”0″></a>

クラブツーリズムはバスツアーやテーマ旅行が充実!