深川の八幡さまとして親しまれてきた、江戸最大の八幡神社「富岡八幡宮」。例祭の深川八幡祭りは、江戸三大祭りの一つに数えられることでも知られます。

また、現在の大相撲にも繋がる「江戸勧進相撲」の発祥の地でもあり、相撲関係の石碑が多いのもファンには嬉しいところ。

そんな富岡八幡宮の見どころを、鎮座地の深川がなぜ江戸時代に栄えるようになったか?などの歴史を紐解きながら紹介します。

目次

『深川の八幡様・富岡八幡宮を参拝』

「江戸最大の八幡宮」 江戸随一の門前町

地下鉄・門前仲町駅から5~6分歩くと、富岡八幡宮の朱色の立派な大鳥居が見えてきます。

その先には境内の参道が真っすぐ続きますが、本日はえらく賑わってますね!これは毎月第3以外の日曜日に開催されている、骨董市によるものでした。

富岡八幡宮がある場所は、江戸時代は永代島と呼ばれる島でした。そこに寛永4年(1627年)、菅原道真の末裔とされる長盛法印という僧が、八幡神を祀ったのが起源とされます。

江戸時代には徳川幕府の庇護を受け、江戸最大の八幡様へと発展。周辺も江戸随一の門前町に成長しました。地元では親しみを込めて「深川の八幡さま」と呼ばれています。

伊能忠敬が旅の道中無事を祈念

参道沿いには、色々な石碑が立っており興味深い。こちらは近代日本地図の始祖といわれる、伊能忠敬の像。

50歳で現在の千葉から江戸に居を移して、富岡八幡宮近くに住まいを構えたそうだ。そして全国の測量に出かける前には、弟子たちと富岡八幡宮で旅の無事を祈念したそうですよ。

像は平成13年(2001年)に建てられたもの。

\ 伊能忠敬ゆかり地の佐原に関する記事はこちら! /

「深川八幡祭り」徳川家光の長男の成長祈念に始まる

やがて立派な神輿庫がど~んと現れる。

富岡八幡宮といえば例祭としておこなわれる「深川八幡祭り」が有名で、日枝神社(赤坂)の山王祭、神田明神の神田祭とともに、江戸三大祭の一つです。

深川八幡祭りは、徳川家光の長男・家綱の成長を祈念して、江戸幕府命で寛永19年(1642年)におこなわれた祭りが起源とされます。

かつて江戸時代には、深川に屋敷を持つ豪商である紀伊国屋文左衛門が奉納した神輿が3基あったそうだ。

とても豪華な神輿だったらしいが、残念ながら大正時代の関東大震災で全焼してしまった。

その後、神輿の復活が切望され、平成に入りようやく復活。

「一の宮神輿」のサイズは、高さ4.39m、大輪幅1.51m、屋根の最大幅は3.02m、重量は4.5トンで、日本一の大神輿といわれます。

大きさも凄いが、装飾にはダイヤやルビーが埋め込まれた豪華な造りとなっている。

なんともリッチな仕様ですねえ。日本一大きく、そしておそらく日本一高価な神輿なんでしょう。

ちなみに祭りで実際に担がれるのは、その後に製作された二の宮神輿なんですって。

深川八幡祭りは例年8月15日を中心に開催されますが、特に3年に一度の本祭りは盛大で、50数基の町神輿が町内を練り歩きます。

紀伊国屋文左衛門とは?

紀伊国屋文左衛門(きのくにや ぶんざえもん)は江戸時代を代表する豪商として語り継がれている人物。

伝説では、紀州(現、和歌山県)のミカンを嵐の中を船で江戸へ運び、高値で売り大儲けしたとされる。また江戸の復興期に材木商としても活躍し、幕府の建築事業に関与したともいわれる。

「江戸勧進相撲発祥の地」巨人力士の等身碑に圧倒!

こちらは昭和58年(1983年)に、歴代の大関を顕彰して建てられた「大関力士碑」。

富岡八幡宮には相撲関係の碑がとても多いのですが、これは現在の大相撲にもつながる「江戸勧進相撲」の発祥の地であることに由来します。

江戸勧進相撲発祥の地について

■興行としての相撲は、社寺の建立・移築資金を集めるための勧進(かんじん)相撲が江戸時代初期からあった。しかし勝敗をめぐるトラブルが多く、幕府がたびたび禁止令を出した。

■一方、明暦3年(1657年)に発生した明暦の大火の後、多数の寺社再建が急務となった。職業相撲の団体結成等を条件に、勧進相撲の興行が許可された。

■貞享元年(1684年)、幕府公認の勧進相撲が富岡八幡宮境内で最初に興行された。

その後の明和年間(1764~1771年)には、春・秋2場所のうちの1場所をこの地で開催。享和元年(1801年)までに本場所31回がおこなわれた。

これが江戸勧進相撲発祥地としての由縁となります。

この「釈迦嶽等身碑」は江戸時代に活躍した力士、釋迦ヶ嶽(しゃかがたけ)と同じ高さのものとのこと。身長2m26cmで体重172kgの巨体を誇ったそうだが、これはでかいなあ。

背後の石碑は明治31年(1898年)に9代目市川団十郎が寄進したもので、江戸時代の大関の力士名が彫られています。

明治時代の准勅祭社、現在は東京十社の一社

そんな感じで、参道の寄り道を楽しみつつ社殿に到着。

社殿は重層八幡造りといわれる様式だそうですが、なかなか独特な形ですね。拝殿と本殿が一体化しており、二重屋根(重層)の構造を持ちます。

現在の社殿は、昭和32年(1957年)に建てられたもの。

江戸時代に建てられた社殿は、残念ながら関東大震災で焼失。その後の昭和8年(1933年)に復興されますが、これも東京大空襲で昭和20年(1945年)に焼失しています。

御際神に祀られるのは、八幡神である応神天皇(おうじんてんのう)。

さらに相殿神として、神功皇后(じんぐうこうごう)・仁徳天皇・天照皇大神(あまてらすおおみかみ)・常磐社神・武内宿祢命(たけうちのすくね)・日本武尊(やまとたけるのみこと)・天児屋根命(あめのこやねのみこと)・竈大神(かまどおおかみ)の、八柱もの神が祀られています。

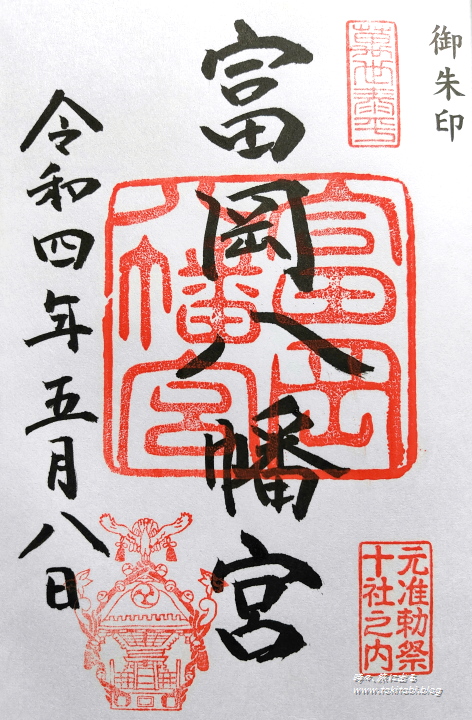

明治時代には、明治天皇により准勅祭社の一社に定められました。

現在は准勅祭社の制度はありませんが、元准勅祭社として東京十社の一つに数えられています。

深川・富岡八幡宮の発展のきっかけは明暦の大火!?

「江戸名所深川八幡の社」 初代 歌川広重作

「江戸名所深川八幡の社」 初代 歌川広重作

(出典:国立国会図書館)

ところで、富岡八幡宮や鎮座地である深川エリアが発展した背景には、実は明暦3年(1657年)に江戸に発生した「明暦の大火」がありました。

市街地の大半を焼失させた江戸時代最大級だったこの火災は、江戸の町づくりの見直しのきっかけとなりました。

明暦の大火後の防火対策

もともと木造建築が密集した江戸の町は、火災に弱い造りでした。幕府は明暦の大火を機に、以下のような大規模な防火対策に着手します。

・都市の再配置:武家屋敷の拡張や防火帯の整備を実施。

・寺社の移転:混雑した市街地から、浅草・深川などの周辺地域に移転。

・防火対策:道路の拡張や、火除地と呼ばれる防火空間を設置。

これにより深川周辺の開発が進み、多くの寺社が移転・建立され、町人や職人も移住して門前町を構成します。そして地域の信仰の中心だった富岡八幡宮の発展にもつながった、というわけです。

下町風情を感じさせる骨董市やフリーマーケット

賑わって楽し気な雰囲気の境内全景。

本日開催されている骨董市は平成6年から続いており、富岡八幡宮の下町らしい風物詩となっています。

骨董市とフリーマーケットの開催日

骨董市

開催日:毎月第1・第2・第4・第5日曜日。(ただし28日にフリマの開催日と重なった場合は、骨董市の開催は無し) / 時間:日の出より日没まで

フリーマーケット

開催日:毎月15日・28日 / 時間:早朝より日没まで

境内が人が集う場として解放されているのは、楽しいですね。

「大鳥神社」酉の市を開催

こちらは社殿の西側にある境内社で、右から大鳥神社・鹿島神社の合祀社、中央が恵比寿社・大国主社の合祀社 、左が金刀比羅社・富士浅間社の合祀社です。

大鳥神社では、11月の酉の日に酉の市が開催されます。

恵比寿社には「深川七福神」の一神である、恵比寿神が祀られています。

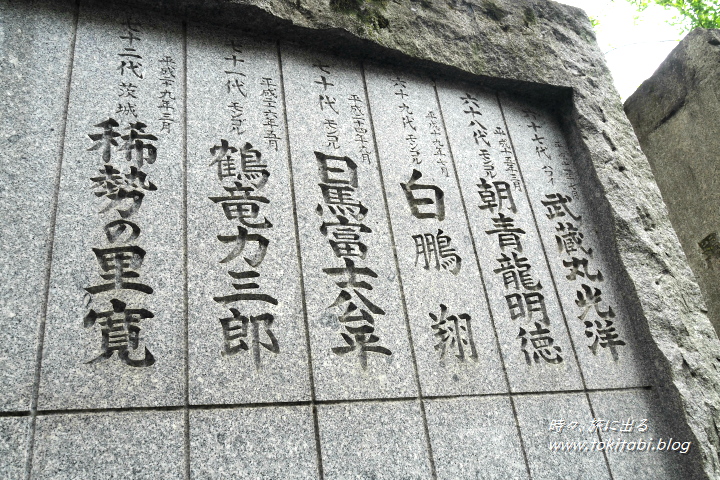

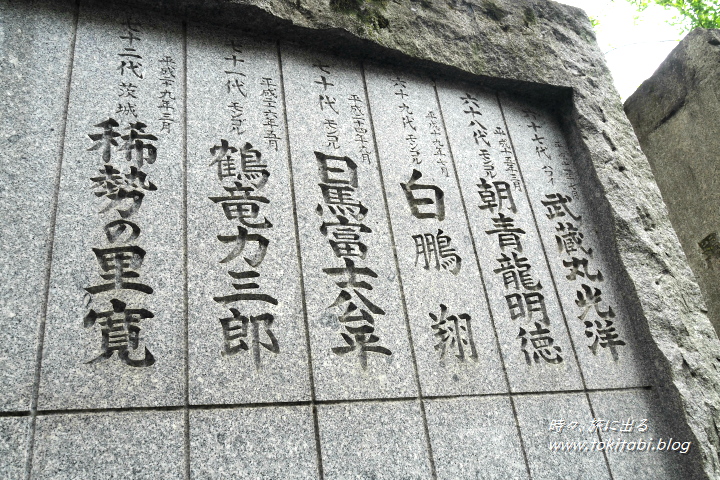

「横綱力士碑」朝青龍や白鵬の名も

社殿東側の奥まった場所には、巨大な石像群に圧倒される空間がありました。

正面中央にある「横綱力士碑」は高さ3.5m、幅3m、重量20トンと、まさに横綱級のドデかい石碑だ!

これは明治33年(1990年)に第12代横綱の陣幕久五郎が発起人として建立されたもので、歴代横綱の力士名が刻まれています。

近年の朝青龍や白鵬、そして稀勢の里までしっかり刻まれていますね。明治時代から石碑の刷新が続いているなんて、なかなか凄い。

新横綱の誕生時には、相撲協会立会いのもとに刻名式がおこなわれるそうです。その際には新横綱の土俵入りが奉納されるとのことで、これは相撲好きにはたまりませんな。

石碑の両側には、伊藤博文・山県有朋・大隈重信といった歴史的著名人の賛同者名も刻まれていました。

境内に残る東京大空襲の傷跡

社殿東側にも境内社がありますが、「合末社」の鳥居の上部がないので、おやっ?と思った。これは東京大空襲の被災で、上部が崩れ落ちたものなんだそうだ。

戦争の痕跡を伝えるため、その後もあえてこの状態で残しているとのこと。

ミニ鳥居の先には「永昌五社稲荷神社」。

永昌五社稲荷神社の社殿は、東京大空襲の焼失を免れた数少ない建物の一つ。

材木の集積地だった永代島

八幡宮以前からの地主神が祀られる「七渡(ななわたり)神社」。

「弁天池」があるこの辺りは、静かな散策が楽しめるエリアとなっています。

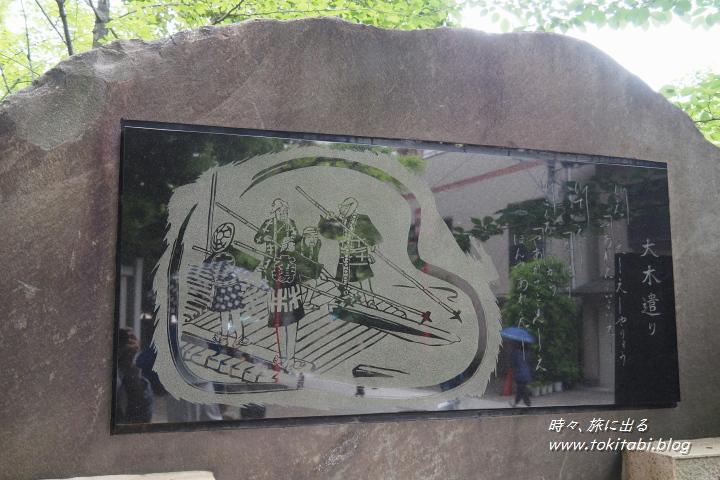

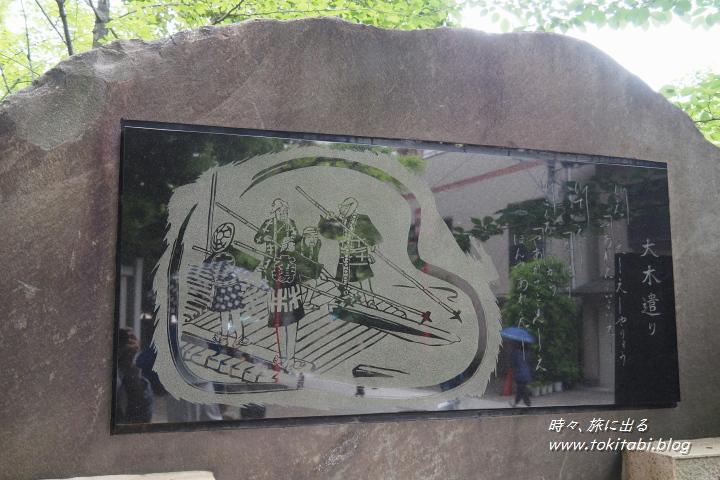

東京都無形民俗文化財指定の「木場の木遣り」の碑。

江戸時代、木材の置場が永代島と呼ばれたこの地に集められました。

その木場の作業の際、木遣り(きやり)と呼ばれる掛け声があったそうだが、それが無形文化財に指定されているそうです。

いわゆる仕事唄ですね。機会があれば、ぜひ一度聴いてみたいものだ。

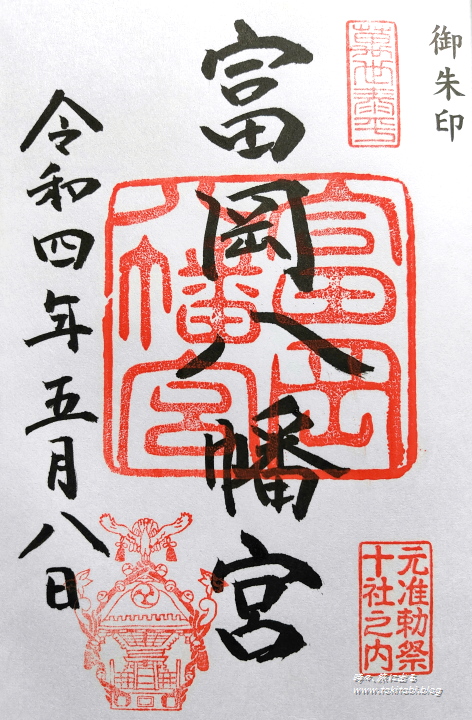

富岡八幡宮の御朱印

関東の強力なパワーを持った神社を、その位置関係から紐解くなど読み応えのある本。

関東周辺に沢山の素晴らしい神社があることに改めて驚きますね。写真も綺麗!

古地図と現代地図を見比べながら 江戸のなりたちを巡りませんか?

歴史好きならば、東京の街歩きが楽しくなる一冊!

富岡八幡宮の詳細情報・アクセス

富岡八幡宮

公式ページ

住所:東京都江東区富岡1-20-3(GoogleMapで開く)

アクセス:

電車)

・東京メトロ東西線「門前仲町駅」より徒歩3分

・都営地下鉄大江戸線「門前仲町駅」より徒歩6分

・JR京葉線「越中島駅駅」より徒歩15分

・JR「東京駅」より車で15分

車)

・首都高速「箱崎IC」より10分、「木場IC」より5分、「枝川IC」より7分

富岡八幡宮周辺のランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

東京十社めぐりの紹介

明治時代、明治天皇は東京の鎮護を祈るための神社として、准勅祭神社を定めました。富岡八幡宮もそのうちの一社です。

准勅祭神社の制度は後に廃止されましたが、昭和天皇の御即位50年の際、元准勅祭神社による「東京十社めぐり」が設定されました。

\ 東京十社めぐりの詳細はこちらへ!/

あわせて読みたい

東京十社めぐり、専用御朱印帳を片手に元准勅祭社を巡拝!【東京】

江戸時代から明治時代へと時代が移った明治元年。明治天皇は東京の鎮護を御祈願するために、准勅祭神社を制定しました。その元准勅祭神社のうち、東京23区にある十社を…

富岡八幡宮にでかけてみませんか?

江戸最大の八幡さまで、江戸三大祭りの一つ「深川八幡祭り」が行われる富岡八幡宮を紹介しました。

江戸勧進相撲発祥の地であったり、伊能忠敬にもゆかりがあったりと、様々な江戸の歴史にも触れられました。

そんな見どころの多い富岡八幡宮に出かけてみませんか?

記事の訪問日:2022/5/8

富岡八幡宮周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

富岡八幡宮周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

周辺おすすめスポット(深川不動尊ほか)

深川不動堂

千葉県成田市の成田山新勝寺の東京別院。

江戸時代、成田山の御本尊の特別拝観がこちらでおこなわれ、江戸に成田山の名を広めました(当時は永代寺)。現在は護摩祈祷で知られます。

亀戸天神社

江戸時代に太宰府天満宮の神官が、東の地の天満宮として創建した菅原道真公を祀る神社。

境内は九州の太宰府天満宮を模して造営されています。

境内から東京スカイツリーが見え隠れするのも楽しい。

あわせて読みたい

亀戸天神社、スカイツリーが望める東の太宰府天満宮【東京・江東区】

東京の下町に鎮座する「亀戸天神社」は菅原道真公を祀る神社で、江戸時代には東の太宰府天満宮として崇敬を集めました。境内には九州太宰府天満宮の池や橋が再現されて…

亀戸天神社

住所:東京都江東区亀戸3丁目6番1号(GoogleMapで開く)

アクセス:

電車)

・JR「亀戸駅」北口から徒歩約13~15分

・JR・東京メトロ「錦糸町駅」北口から徒歩約15分

車)

・駐車場あり

築地本願寺

台場からなら築地まで足をのばして、こちらも非日常感が味わえる異国情緒たっぷりにの寺院・築地本願寺を参拝してみるのはどうでしょうか?

築地場外に立ち寄って、ランチを頂くのも良いですね。

あわせて読みたい

築地本願寺と周辺散歩で築地の歴史が見えてきた!【東京・中央区】

下町のイメージが強い築地界隈に建つ、一際エキゾチックな雰囲気を持つ「築地本願寺」。外観・内観とも日本の一般的な寺院のイメージからはかけ離れた異国情緒漂う寺院…

築地本願寺

住所:東京都中央区築地3-15-1 (GoogleMapで開く)

アクセス:

電車)

・東京メトロ日比谷線「築地駅」出口1直結、東京メトロ有楽町線「新富町駅」出口4より徒歩約5分

・都営地下鉄浅草線「東銀座駅」出口5より徒歩約5分、都営地下鉄大江戸線「築地市場駅」出口A1より徒歩約5分

さらに「東京都」に関する記事を探す