真田昌幸が築いた上田城は、徳川勢の大軍を2度も退けた城。その難攻不落な堅城振りと、真田氏の知略が発揮された戦いは大河ドラマ「真田丸」でも描かれました。

現在の上田城跡に残る遺構や復元された建造物は江戸時代のものですが、城の立地を見ると随所に真田氏の築城センスが伺えます。

そんな上田城の歴史をふり返りながら、上田城跡公園の見どころを紹介。

目次

「上田城」 真田氏が地形を生かして築いた堅城

上田駅前には真田幸村像

真田幸村像

真田幸村像

上田駅前の広場に立つ真田幸村像が象徴するように、市内は上田が生んだ武将・真田氏への愛で溢れています。真田家の六文銭の家紋に関しては、こんな所に!?と思うほど、至る所で見掛けますしね。

そんな真田氏が築城した上田城の跡は駅から1km程の場所にあり、そぞろ歩くには程良い距離でした。

\ 上田城城下町のお勧め立ち寄りスポットについてはこちら!/

「上田城跡公園」本丸と二の丸を公園として整備

上田城跡公園に入る前に、その向かいにある「上田市観光会館」に立ち寄ってみた。

観光会館には日本100名城スタンプの設置や御城印の販売があるほか、真田幸村を中心に描かれた人気のNHK大河ドラマ、「真田丸」に関連した展示も多くありました。

これらの見学で気分を盛り上げた後、いざ!二の丸橋を渡って上田城跡に入城です。

案内図より

案内図より

現在は、かつての本丸と二の丸が上田城跡公園として整備されています。

上田城は戦国時代に真田昌幸によって築城された城で、江戸時代以降も使用され明治時代に廃城になりました。

上田城の縄張りは、谷に面した片隅に本丸を造り(地図では水堀に囲まれた部分)、その3方向を二の丸が囲んでいます。さらにその外側を三の丸が取り囲む梯郭式の平城です。

ちなみに、三の丸は市街地化されており残っていません。

現在再現されている上田城の姿は、江戸時代に藩主・仙石(せんごく)忠政が復興した城郭が基本となります。

上田城は日本100名城の一つに数えられています。

堀と土塁で囲まれていた本丸・二の丸

二の丸橋から見下ろすと、二の丸を囲む深い堀跡が確認できます。当時は水をたたえた水堀でした。

二の丸内側の土塁は、掘を掘削した残土を利用したものでしょう。

ちなみに昭和2年~47年まで二の丸堀跡には上田丸子電鉄の真田傍陽線が走っていた、と聞くと驚きですよね。

二の丸の入口にあたる「二の丸東虎口」。かつての櫓台の石垣が両側に残り、当時の面影を残します。

上田城の石垣の大部分は、打ち込み接ぎ(うちこみはぎ)と呼ばれる積み方。これは石の角や面をある程度整形して積み上げ、その隙間に間詰石(あいづめいし)と呼ばれる小石を打ち込む方法。

二の丸東虎口の石垣は隙間のない切込接ぎ(きりこみはぎ)で積まれていますね。もしかしたら後世に修理された部分が含まれているのかもしれません。

城内の石垣石の大部分は、北方の太郎山で採れる緑色凝灰岩が使用されているとのこと。

「本丸跡を歩く」 寛永期の現存櫓や眞田神社をめぐる

真田氏が築城、江戸時代に仙石氏が復興

やがて水堀越しに、秋色に染まった本丸の櫓が見えてきました。

園内には千本の桜も植えられており、上田城は四季折々の情景が楽しめるスポットとして人気です。

本丸の堀は南側の空堀を除いて、三方全て水堀でした。

本丸・二の丸・三の丸とも堀の幅は約30mでしたが、約8mあった本丸の堀の深さは二の丸・三の丸よりも深めに掘られていたようです。

本丸の正面入口には「東虎口櫓門(ひがしこぐちやぐらもん)」が復元されており、門の右手には北櫓が、左手には南櫓が建ちます。

ここで改めて上田城の歴史を振り返ってみましょう。

上田城の歴史概略

天正11年(1583年):真田昌幸が上田城を築城。

天正13年(1585年):第一次上田合戦。真田軍は徳川方7千の軍勢の攻撃をわずか2千の兵で撃退。

慶長5年(1600年):第二次上田合戦。再び徳川軍を撃退するも、関ヶ原の合戦の後に上田城は徳川方に接収される。

慶長6年(1601年):徳川軍により上田城破却。城と上田領は真田家長男・信之に引き渡たされる。信之は三の丸の城主屋敷で藩政にあたった。

元和8年(1622年):真田信之は松代へ移封。変わって小諸より仙石忠政入封。

寛永3年(1626年):仙石忠政が上田城修築工事に着手。

宝永3年(1706年):仙石政明、但馬国(兵庫県)出石の松平忠周と所領交代となる。

明治7年(1874年):上田城が民間に払い下げとなり廃城。

真田家が2代・仙石家が3代・松平家が7代と、計12名が歴代の城主を務めました。

第二次上田合戦で徳川勢を苦しめた父・真田昌幸とその次男・幸村は、関ケ原の合戦後に高野山に島流しされます。

一方、徳川方についた昌幸の長男・真田信之が上田藩藩主となりますが、上田城は破却され、建物はもちろんのこと土塁は崩され堀まで埋められた状態で渡されました。

しかし真田信之の後に藩主となった仙石忠政が上田城を復興させた際、真田時代の堀を掘り返しているらしい。忠政が修築を手掛けた際の築城覚書の中に、真田古城の堀の掘り返し指示が残されています。

「真田石」 真田氏の伝承が残る巨大な鏡石

城門などの目立つ場所に置かれる、鏡石(かがみいし)と呼ばれる大きな石。東虎口櫓門の櫓台にある大きな鏡石は「真田石」と呼ばれています。

これには伝承があり、真田信之が移封を命じられた際、父・昌幸の形見としてこの石を持ってゆこうとした。しかし微動だにせず、持ち出すことができなかったというもの。

へえ~、と思いましたが、良く考えると石垣は仙石氏時代のもの。真田愛により後世に作りだされた伝承、ということになりますね。

敵味方に分かれた真田家の数奇な運命

真田昌幸:戦国時代の名将として名高い昌幸は、武田信玄に仕えたのち織田・徳川・後北条などの有力大名の間を巧みに渡り歩きました。少ない兵で徳川の大軍を撃退した上田合戦など、その知略で広く知れ渡った武将。

真田信之:昌幸の長男である信之は、第一次上田合戦の後は徳川家康方の大名となり、父や弟と敵味方に分かれながらも真田家の存続をはかりました。関ヶ原の戦いでも東軍に属し、これが真田家の血筋を残すことに繋がります。戦後は上田藩主となります。

真田信繁:昌幸の次男・信繁(のぶしげ)(幸村として知られる)は、父と共に関ヶ原の戦いで西軍として参戦し、敗戦後は紀州九度山に配流されます。その後の大坂の陣では豊臣方で参戦し、「真田丸」と呼ばれる出城での戦いや家康本陣への突撃によって奮戦するも戦死。後には「日本一の兵」と称されました。

このように真田昌幸・信繁、信之らは戦乱期の中において、家族でありながら敵味方に分かれて戦うという、数奇な運命を歩みました。

櫓門は渡櫓門になっておらず、門と両側の櫓がそれぞれ独立した造りになっていました。

「本丸東虎口の北櫓・南櫓」 再移設・復元された建造物

南櫓

南櫓

南櫓と北櫓は明治時代の廃城時に売却され、他所へ移築されました。

ちなみに移築先は上田城の北側に位置した、太郎山近郊の上田遊郭だったそうだ。城の権威の失墜を象徴するような先だったんですね。

その後、昭和24年(1949年)になり、こちらに再移設・復元されました。

北櫓

北櫓

北櫓と南櫓は内部に入っての見学ができますが、冬期は休館とのことで入れず。う~む、残念。

訪問日は11月19日でしたが、11月14日までは公開していたらしい。重ねて残念。

皆さんはぜひ、櫓の公開日を確認してお出かけ下さいね。

「眞田神社」 歴代上田城主を合祀

本丸は南側にある「眞田神社」と、北側にある広々とした緑地公園で構成されています。

眞田神社の前身は、明治時代に旧藩主・松平氏への報恩として建立された松平神社でした。

昭和26年になり、真田氏・仙石氏・松平氏の歴代全城主を合祀。初代城主の名を冠し、眞田神社と改名されました。

この神社、実は受験生をはじめ合格祈願者に絶大の人気を誇っています。なにせ上田城は、徳川の大軍を2度にわたり退けた「落ちない城」ですからね!

大河ドラマ・真田丸で知名度が上がったことも、参拝者増加につながっていることでしょう。

「本丸西櫓」 貴重な寛永期の現存櫓

色々見どころが多い境内ですが、貴重なのは境内の一番奥手に建っている「本丸西櫓」。

これは寛永3年(1626年)、仙石忠政の時代に造られた本丸隅櫓の現存物です。

江戸初期当初の部材のまま外観も当時の姿を残しており、全国的に見てもこの時代のものが残っているのは大変貴重。本丸西櫓は外観のみの見学となります。

特徴の一つが、棒で突き上げて素早く開けられる構造の「武者窓」。その左手には鉄砲を撃つための小さな狭間(さま)が、目立たないように設置されています。

なかなか実践的な造りですが、実際は倉庫として使われたのみで住居機能もなかったそうだ。

下方から見た西櫓台の石垣。端を算木積みで固めており、その他は打ち込み接ぎによるもの。

正面側でないためか、あまり見栄えを重視していないように見受け、東虎口側と比べると小さめの石でまとめられているように見える。

本丸背後の南側を望む。遠くに見える山々は北アルプスですかね、なかなか良い景色。

こちらを見ると、城が台地上にある特徴が良く分かります。

直下には芝生の広場が広がりますが、かつては千曲川の支流が流れ自然の要害を形成していました。

真田幸村像と真田赤備え兜

西櫓をバックに立つ「青年真田幸村(信繁)公之像」は、2020年に建立された比較的新しい像です。

真田幸村はNHK大河ドラマ「真田丸」の主人公として取り上げられましたが、その一途な生きざまに胸を熱くした記憶が蘇ってきます。

その近くにあるこちらは「真田井戸」と呼ばれる井戸跡。

井戸内には抜け穴が設けられていて、太郎山麓の真田の砦に通じていたと伝わります。

そして境内で一際目立つのが、この巨大な「真田赤備え兜」。上田城における最大の映えスポットでしょう。

大阪夏の陣において、真田幸村は部隊の武具を朱色で統一した。その際かぶった兜が真田家家紋の六文銭をあしらった赤兜で、こちらはその巨大レプリカ。

六連銭は仏教の三途の川の渡し賃に由来しているとされ、決死の覚悟で戦うという強い意思が込められたといわれています。

「本丸」 仙石時代に土塁と7つの櫓を築造

本丸エリアの北側は、このような広々した緑地公園です。紅葉したイチョウが季節感を感じさせます。

本丸周囲に残るのは、仙石忠政時代にめぐらされた土塁です。

仙石忠政は徳川家康に仕えた武将で、関ヶ原の戦いでは東軍に属して上田城攻めにも参戦しています。

そんな忠政の上田藩への移封は、自ら幕府に願い出たものらしい。敵として上田城攻めに参加した際の、城の難攻ぶりが記憶に残っていたのかもしれませんね。

西側の隅櫓の跡

西側の隅櫓の跡

本丸周囲の土塁や石垣の上には、7つもの櫓が築かれていた。その一方、本丸内部には家臣詰所があった程度で、建物らしいものはほとんどなかったらしいです。

藩主は三の丸の藩主居館で政務をおこないました。

本丸西側の水堀を望む

本丸西側の水堀を望む

ところで堀に水を張るには水源が必要ですが、上田城城下は平坦だったため、水を流れ込ませられる水源が近場にはなかったそうです。

そこで東に約4km離れた高台の神川から、はるばる水を引いたんですって。大工事だったことでしょうね。

千曲川を要害とした断崖絶壁上の立地

台地の下から眺めるべく、西櫓の裏手に下りてみる。階段は結構急なんでコケないように要注意。

かつてはこの場所には川が流れていた。西櫓が川沿いの断崖絶壁上にあることが良く分かります。

この辺りは「尼ヶ淵」と呼ばれた天然の崖で、高さは約12mもある。この切り立った崖と天然の堀が、難攻不落な立地を生み出している一因でしょう。

このような地形・地勢を巧みに利用した城づくりに、真田昌幸の築城技術の真骨頂を感じます。

一方、自然の力は強力で、千曲川増水に際しては崖が削られてしまう弊害が起きたようだ。

享保17年(1732年)の大水では、崖が大きく崩落。

当時の城主・松平忠愛(ただざね)は、崖を保護する石垣築造を指示。しかし南櫓と西櫓以外の箇所の石垣築造に関しては、石垣が低くなったり造られずに終わったりしているのが見受けられます。

「二の丸跡」 北虎口石垣や百閒堀跡を巡る

「土塁の隅おとし」 城内ので鬼門除け

本丸の外側にある二の丸を、本丸堀沿いに歩いてみます。上田城の堀は石垣などはない素掘りのもの。

本丸側の北東角部ですが、土塁の隅が四角ではなく、えぐれたように切り落とされています。これは「土塁の隅おとし」と呼ばれるもの。

北東の方角は「鬼門」と呼ばれ、災いがやってくる方角といわれます。これに対し、北東の角をなくすことで鬼門除けとする風習があるそうだ。

加えて窪みの両脇には、2棟の櫓が配置されていました。なかなか入念ですね。

「北虎口石垣」 未完成だった枡形門

現在は児童公園などもある二の丸の北側ですが、その一角に「二の丸北虎口跡」が残ります。

当時は二の丸の堀に架かる土橋を抜けた先にこの北虎口があり、枡形門を抜けて城内に入る造りでした(手前の道の左手が土橋方向)。

平成に復元された石垣ですが、一部築造当時のものも残っているとのこと。

石垣の上に櫓門を建てる計画はあったそうだが、忠政の病死により結局は建てられなかった。使用されなかった建物用の礎石が発見されています。

百閒堀跡を生かした競技場と野球場

門の北西には「百閒堀(ひゃっけんぼり)」と呼ばれる広大な水堀がありました。

現在は元の堀の形状を生かして、陸上競技場と野球場が造られています。観客席も堀の内側の側斜だった地形を利用しているらしいですよ!

競技場の入口近くに、ぴょこんと突き出た石の樋(とい)(=導水管)があります。これは東側から西側の堀へ水を通す役目だったものです。

元々木製で造られたものですが、元禄15年(1702年)に石の樋に変更された際の記録が残ります。

「上田市博物館」 歴代藩主の甲冑などを展示

公園見学の後、園内にある「上田市立博物館」を見学しました。

上田の歴史に関する展示をおこなっている「本館」と、真田氏に関する資料を中心に上田城に関連する展示をおこなっている「別館」で構成されています。

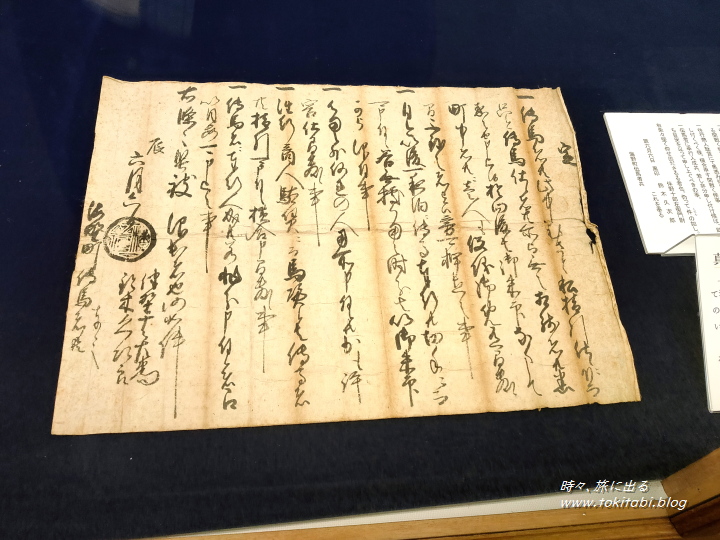

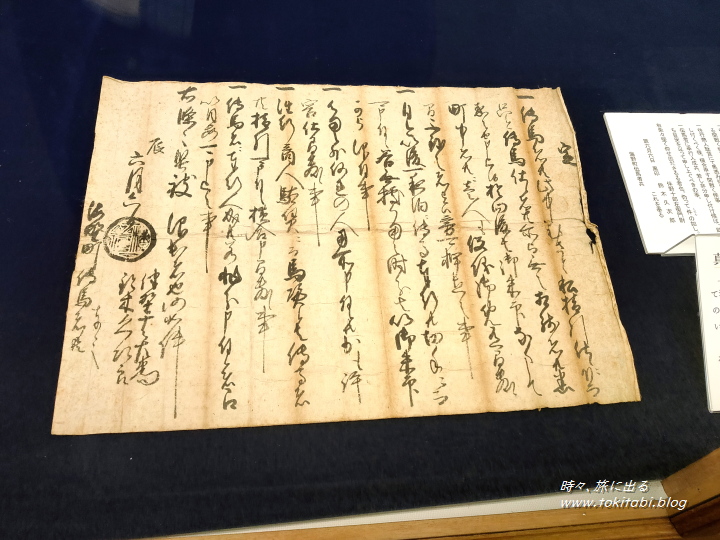

「真田信之伝馬定書」は、上田藩主・真田信之が上田宿海野町の伝馬負担について注意を与えたもの。慶長9年(1604年)、もしくは元和2年(1616年) に出されたとされます。

仙石家で所用したと伝わる具足。

こちらは上田藩松平家の初代藩主、忠周(ただちか)所用の具足。

上田市立博物館

住所:長野県上田市二の丸3番3号(上田城跡公園内)

明治時代の初めにはまだこれだけ様々な城が残されていたんですね。

貴重な写真の数々に思わず釘付け!

タモリさんならではの視点で、上田城の堅城の秘密が解き明かされてゆきます。読めば出かけてみたくなるはず!

上田城跡公園の詳細情報・アクセス

上田城跡公園

公式ページ

住所:長野県上田市二の丸2(GoogleMapで開く)

電車)

・「上田駅」(JR・しなの鉄道・上田電鉄別所線の3駅は併設)から、徒歩約12分。

・「上田駅」より上田市街地循環バス赤運行(あかバス)乗車、「公園前」下車。

車)

・上信越自動車道「上田菅平IC」から。約15分(約4km)。

・上田城跡駐車場(櫓下広場南側)は無料駐車場。普通車88台。

・上田城跡北観光駐車場は有料駐車場。最大224台の駐車が可能。

上田市ランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!

上田城跡公園に出かけてみませんか?

櫓や石垣などが城跡公園としての雰囲気を感じさせてくれますが、かつては川という天然の要害を持った断崖絶壁上にある立地をみると、難攻不落だった城としての歴史にも納得ですね。

城址公園の各所では今も発掘調査が進められており、新しい復元計画もある様子。今後の整備計画についても注目したいところですね。上田城跡公園に出かけてみませんか?

使用した参考資料について)

現地の案内板の他に、上田市立博物館監修「郷土の歴史 上田城」を参考にしました。

記事の訪問日:2023/11/19

\ ふるさと納税で上田市を応援しよう!グルメも充実!/

上田周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

上田周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!

近隣スポットもチェック!

あわせて読みたい

上田城城下町めぐり、歴史好きにお勧めの7スポットを紹介!【長野・上田市】

上田市は、戦国時代の名将とうたわれ、NHK大河ドラマ「真田丸」でも注目された武将・真田氏ゆかりの地です。真田氏が築城した日本100名城にも数えられる上田城を中心に…

あわせて読みたい

白糸の滝とハルニレテラスで、美味しい空気と食事を満喫!【長野・軽井沢町】

軽井沢で自然を感じながら一日のんびり過ごしたいのであれば、白糸の滝とハルニレテラスはオススメです。浅間山の地下水が生み出す白糸の滝の情景は情緒たっぷり!緑に…

あわせて読みたい

武田信玄創建の甲斐善光寺に残る、東日本最大級の金堂に圧倒!【山梨・甲府市】

甲府盆地の端に位置している甲斐善光寺は、武田信玄が川中島の合戦の際、信濃善光寺の焼失を恐れ御本尊の阿弥陀如来などを移すために創建した寺院です。山々を背に、国…

あわせて読みたい

駿府城、徳川家康の大御所時代の居城跡から2つ天守台が出現!【静岡・静岡市】

徳川家康は江戸幕府を開いたことから江戸在住期間が長そうですが、実は生涯で最も長い期間を過ごしたのが駿府なんですね。そのゆかりの地・駿府にあり、家康が大御所時…

<a href=”//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3694017&pid=890454465″ rel=”nofollow noopener” target=”_blank”><img src=”//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3694017&pid=890454465″ border=”0″></a>

クラブツーリズムはバスツアーやテーマ旅行が充実!